延安

豐中鐵

抗戰中的延安像一座燈塔,吸引了全國成千上萬的熱血青年和十幾個國家百余位國際友人來到寶塔山下。在這裡,他們真切地感受到扑面而來的一股新風:官兵平等一致、百姓安居樂業、社會清明祥和、政權建設民主包容……

來到延安的人們,用自己的所見所聞,向全中國、全世界傳遞著這樣一個信息:共產黨是中國的希望,中國光明的未來在這裡!

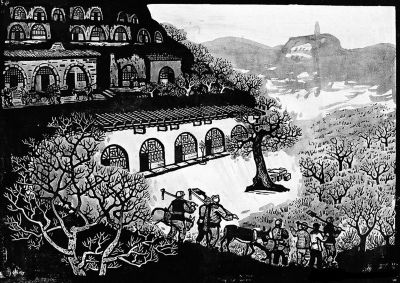

上世紀三四十年代,在通往延安的大路小徑上,全國各地甚至海外的青年知識分子絡繹不絕。延安,這個中國共產黨戰時的心臟,聚集起一個約四萬人的知識分子群體。

“赤腳天堂”

重慶,日軍轟炸后的濃煙中,20歲的馮蘭瑞一路躲避著追捕,跑到江邊,爬上一條載滿了肥豬的販運船,輾轉搭上了一輛敞篷車。

這是1940年的早春。這輛敞篷車將從重慶一路顛簸到寶雞。駕駛室裡坐著一位穿西裝戴禮帽的先生,他是車子的主人、陝西褒城酒精廠的老板。實際上,他另一個身份是邊區的統戰對象。車廂裡有十數人,都坐在行李上,挈婦將雛,操東北話的壯漢是知名作家蕭軍,而總是叫他“三郎”的是另一位東北作家蘇群。重慶青年運動的風雲人物馮蘭瑞和南開中學的地下黨員尹錫康則著旗袍、穿高跟鞋扮成“銀行小姐”……

敞篷車如一位上歲數的病老人,不時拋錨,且走且停,從重慶到寶雞800多公裡的路程走了近一個月。從寶雞轉乘火車到西安后,兩位“銀行小姐”匆匆上了一輛黃包車,直奔七賢庄八路軍西安辦事處。在七賢庄,她們驚訝地發現,乘同一輛敞篷車的人一個不少地陸續趕到,在等待批准前往延安。

七賢庄八路軍西安辦事處是知識青年進入延安的中轉站。據統計,1938年5月至8月,經該處介紹赴延安的知識青年有2288人﹔全年總計有1萬多名青年從這裡獲准去延安。到上世紀40年代初,延安形成了一個約4萬人的知識分子群體。

如今已逾九旬高齡的著名經濟學家馮蘭瑞,回憶起當年去延安的理由,十分朴素:延安沒有盯梢的、吃飯不要錢、是自由民主平等之地。

而直接把延安比作天堂的是著名畫家蔡若虹。1939年底,著名抗日將領蔡公時內侄蔡若虹偕妻子夏蕾從上海出發,取道香港、越南、昆明、貴陽、重慶、西安等地,經過七個多月的輾轉跋涉,來到憧憬已久的革命聖地延安,情不自禁地賦詩:“我趕快脫下皮鞋/因為我發現/所有走進天國的男男女女/都是赤腳/啊,延安/好一個赤腳天堂”。

所謂赤腳,是指延安艱苦的生活條件和自然環境,而天堂則是指這裡的自由、平等、民主精神世界。

即使是土豆、窩頭,也令蔡若虹、馮蘭瑞、艾青、胡績偉這些南方人吃得津津有味。“在伙房南邊的空地上,三個一群,五個一伙,大家都蹲在地上吃飯。一人拿兩個碗,一個裝菜,一個裝飯。炊事員掌勺,一人給一勺土豆絲,飯是小米窩窩頭。大家穿的都一樣,吃的也一樣,這不是自己多年來追求的平等社會嗎?”2006年出版的《胡績偉自述》裡,這位《人民日報》前總編輯這樣回憶。

有保障的生活供給,平等的人際關系,自由開放的社會環境,積極進取的學習風尚,清廉高效的政府職能,構成了延安知識分子稱頌的“天堂歲月”的基本要件。

豐衣足食

1941年6月3日下午,邊區政府縣長聯席會議正在邊區政府小禮堂舉行。突然,一聲巨響,雷電穿入會議室內,擊中廊柱,造成一死七傷。6月5日下午,在延安城南門外廣場舉行追悼會,沒想到一位到南門外新市場趕集的農民聽到噩耗,不但沒有悲哀之意,反而脫口發泄道:“老天爺不睜眼,咋不打死毛澤東?”

農民何出此言?

1941年1月皖南事變發生后,國民政府斷絕對八路軍、新四軍的軍餉供應,並對陝甘寧邊區實行軍事、經濟封鎖,致使延安物質生活非常困難。

邊區農民負擔最重的1941年,人均糧食僅為1石1斗1升,繳納公糧后,人均余糧不足1石,再扣除種子糧,農民實際糧食消費每天隻有六七兩。平均數如此,在平均線以下者的日子就非常艱難了。

百姓的溫飽都解決不了,對於為人民謀幸福的共產黨來說,是極大的不安。

1942年,轟轟烈烈的大生產運動開展起來。各級各類機關、學校、軍隊要開墾荒地,多種經營,生產自救。同時,開展“精兵簡政”,減少行政機關人員職數。減少和降低“公家人”對於公糧供給的依賴度,相應的,邊區農民的負擔得以減輕。

與此同時,在廣大的邊區農村轟轟烈烈地組織開展優待難民、善待外來務工者、開墾荒地、貸款給最貧窮的勞動者、改良種植技術、減租減息、鼓勵勞動合作、獎勵勞動模范等一系列活動,通過政策引導、政府扶持、技術支撐、典型示范等切實有效的措施,極大地提高了農業生產力,初步改進了農業生產關系,並在一定程度上改變了人們的勞動生產觀念,從而推動了邊區農業生產發展,比較好地解決了農民生活溫飽問題。

天遂人願,1942年,陝北全境逢豐年,邊區生產任務超額完成,1943年,夏糧再獲豐收。此時,延安許多地區可以用豐衣足食來形容。

從飢餓到溫飽,從逃荒避難到開荒移民,邊區政府一系列政策措施,扶持鼓勵農業生產,引導農民發家致富。

1944年,民間歌手李有源根據陝北民歌曲調編創《毛主席領導窮人翻身》:“東方紅,太陽升/中國出了個毛澤東/他為人民謀幸福/他是人民大救星”。

1946年農歷正月十五,勞動英雄楊步浩以延安縣川口區六鄉農民的名義,帶領全鄉秧歌隊敲鑼打鼓來到王家坪,將一塊書有“人民救星”的大紅金匾獻給毛澤東。

從咒罵毛澤東轉而歌頌毛澤東,中國農民朴素世界觀的轉變源於共產黨人的執政理念:“為人民服務”。

夫妻識字

(女)要把道理說分明

庄稼人為什麼樣要識字

(男)不識字不知道大事情

舊社會咱不識字

糊裡糊涂受人欺

(合)如今咱們翻了身

受苦人變成了當家的人

睜眼的瞎子怎能行

哎咳哎咳咿喲學習那文化最呀當緊呀麼嗯哎喲

這是著名音樂家馬克1944年創作的秧歌劇《夫妻識字》中的唱詞。《夫妻識字》講了一對夫妻互相鼓勵,在夜校讀書識字的故事,是當時延安地區全民接受教育的生動寫照。

1937年,邊區政府規定:20%的經費用在教育上。

紅軍長征到達陝北前,延安地區文化十分落后,當地人民的識字率僅為1%左右。1937年,邊區政府剛成立后的第一項大型工作,便是設立了大量的夜校、冬學、巡回訓練班、俱樂部、識字促進會和識字組。

根據當年的地方志記載,僅邊區政府成立的當年,延安就辦起冬學619所,學生人數達1萬余人。1938年,社會教育得到更大普及,辦起冬學723所,學生人數達2萬余人﹔識字組5560組,人數近4萬人。

1939年,邊區提出當年消滅文盲3萬人,社會教育各組織又有了較大的發展。至1940年,各種社會教育組織仍繼續發展,共開辦5469處,學生近6萬人。邊區的社會教育,對於提高邊區人民文化水平起了重要的作用。在20世紀三四十年代的延安,到處可以看到孩子教媽媽識字、夫妻互教互學的動人場面。

與掃盲同步進行的是普通學校教育的迅猛發展,1937年,延安地區的小學從邊區政府成立前的120所猛增至545所。到了我軍撤離延安的時候,延安地區已經有小學1377所,學生34004人。

在職業教育方面,邊區政府先后創建了農業學校、醫藥學校、藝術學校、婦女職業學校等。

高等教育從無到有。1935年10月,延安歷史上第一座大學——陝甘寧紅軍軍政干部學校在瓦窯堡成立,學員4000余人。隨后,抗日軍政大學、陝北公學、魯迅藝術學院、中國女子大學、自然科學院、軍事學院等20多所“窯洞大學”相繼誕生。

1942年底,毛澤東接見勞動模范,詢問他們還有什麼困難。有位農村代表說:現在我們有吃有穿,日子過得很好,就是婆姨生娃娃活不了,財旺人不旺。

毛澤東立刻意識到搞好農村醫療衛生的重要性,隨即指示中央衛生處協同邊區政府,組織巡回醫療隊下鄉,開展群眾性衛生救治防疫工作。同時,號召延安各大醫院、各級各類機關單位衛生所,敞開大門,負責所在地農村群眾的衛生工作,劃定區域,分片包干。

發展生產、普及教育、搞好群眾性衛生防疫……邊區政府在全力解決群眾基本生活所需的同時,還大力引導群眾參與民主政治,根據“三三制”原則,利用豆豆選等方式,所有有選舉權的農民都可以參加議會或政府領導人的選舉。

千百年來中國農民屈服在社會底層,承受著飢寒、壓迫、災難、病困、蒙昧……共產黨治下的延安,讓他們不受欺侮,免於飢寒,得以休養生息,安寧溫飽,並獲得政治上的尊重。(記者 李硯洪)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |