宋嵩

2015年08月25日08:34 來源:人民網-人民日報海外版

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分,中國人民為之付出了巨大的代價。在嚴峻的歷史形勢下,文學擔負起喚醒民眾、實現民族救亡的使命﹔文學界掀起了以頌揚英雄主義為基調、以救亡圖存為主題的創作浪潮,向浴血奮戰的抗日軍民輸送著民族的精氣,自覺地形成了抗日民族統一戰線。作家們走出書房,走向人民大眾,滿懷對祖國母親的深情、對抗戰軍民的贊頌、對和平光明的向往、對黑暗勢力的痛恨,投身到火熱的民族救亡運動中去。他們以筆做刀槍,熱情地謳歌全民抗戰運動,憤怒地控訴日本侵略者的滔天罪行。

在抗日烽火中誕生的抗戰文學,是進步的文學、戰斗的文學、反抗的文學。它為中華民族八年抗戰史留下了史詩般的畫卷,中國新文學也由此進入“第三個十年”。經過前兩個“十年”的醞釀與積澱,新文學擺脫了童年期的幼稚和少年期的迷惘,在最需要大風大浪歷練的青年期經歷了八年抗戰硝煙的洗禮,終於將真正具有中國作風和中國氣派的嶄新形象展現在文學史上。

前事不忘,后事之師。為了永遠銘記那段被血與火映紅的歲月,由中國作家協會主辦、中國現代文學館承辦的“血肉筑起的長城——抗戰中的文學”展覽近日在北京舉行。在開幕致辭中,中國作協主席鐵凝指出:抗戰中的文學是中華民族新的精神和文化長城上不可或缺的堅強堡壘,抗戰的偉大勝利凝聚著全民族的犧牲和奮斗,也包含著中國作家們的激情和奉獻。

本次展覽從籌備到正式展出,歷時8個月。展覽內容以大量珍貴歷史圖片、書影為主,輔以40余件館藏書、報、刊及手稿精品。主創人員打破此前同類展覽常規,創造性地用10余首群眾耳熟能詳的抗日救亡歌曲為線索,貫串起文學界自“九一八”到“八一五”十幾年間的抗爭歷史。

我的家在東北鬆花江上

展覽第一部分“我的家在東北鬆花江上”,反映了全面抗戰爆發前的抗敵文學成績。自1931年“九一八事變”開始到1937年“七七事變”爆發,日本帝國主義扶植“偽滿洲國”在東北實行殖民統治,大批青年學生和作家被迫流亡關內,形成了引人矚目的“東北作家群”。“一二八上海事變”“華北事變”“西安事變”等一系列重大變故,也直接影響了全國各地民主愛國作家們的創作方向。他們飽含著對日本帝國主義的滿腔激憤,滿懷著對民族命運的深深憂慮和對國家人民的殷切希望,用一部部作品揭露出日本帝國主義妄圖吞並中國的狼子野心,奏響了全民族解放斗爭的序曲。

在這一部分展覽中,“東北作家群”的代表性人物蕭紅、蕭軍、舒群、端木蕻良、羅烽、白朗、李輝英和他們的代表作品《生死場》《八月的鄉村》《沒有祖國的孩子》《科爾沁旗草原》等被濃墨重彩地推出﹔日據時期的台灣文學、東北抗聯將士的詩作、“一二八事變”后文學界掀起的報告文學創作高潮,以及30年代中期“國防戲劇”“國防文學”的標志性作品《賽金花》等,也是這一部分展覽的重要內容。

起來,不願做奴隸的人們!

第二部分“起來,不願做奴隸的人們!”,主要展示全面抗戰爆發后,各地的愛國作家們行動起來、積極投身抗戰文藝運動的光榮歷史。盧溝橋的槍聲極大地激發了廣大作家的愛國熱情,他們當中有些人直接投筆從戎,更多的是開展以“抗日救亡”為主題的創作活動,自發結成各種抗戰文藝團體,在中國共產黨的倡議和領導下組成最廣泛的抗日民族統一戰線,以“文學為抗戰服務”為口號,通過發表宣言、創辦抗敵文藝刊物、廣泛開展街頭詩、街頭劇和競寫報告文學等形式為抗戰貢獻自己的力量。

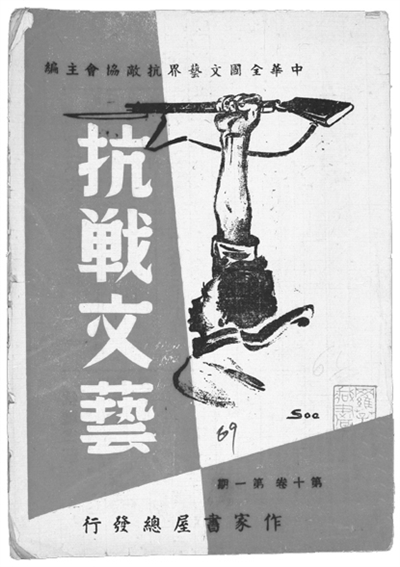

在此期間成立的全國性文藝團體“中華全國文藝界抗敵協會”(簡稱“文協”),提出了“文章下鄉,文章入伍”的口號,鼓勵作家深入現實斗爭﹔並組織作家戰地訪問團,多次訪問慰勞各地戰場﹔大力倡導通俗文藝,組織編寫了數十種通俗讀物和《抗戰小叢書》﹔每年召開紀念魯迅的集會,為郭沫若、茅盾、老舍等人的壽辰或新作品聚會祝賀,以此來促成文藝界的團結﹔開展救濟貧病作家、營救被捕的進步作家等工作。“文協”始終是文藝界團結抗日的旗幟。“文協”會刊《抗戰文藝》是唯一貫通抗戰時期的文藝刊物,它和茅盾主編的《文藝陣地》、胡風主編的《七月》,以及郭沫若任社長、夏衍任總編輯的《救亡日報》一起,撐起了抗戰文學的四面戰旗。

阿垅、駱賓基創作的反映“淞滬抗戰”的《第一擊》《大上海的一日》《東戰場別動隊》,蕭乾的《劉粹剛之死》和《血肉筑成的滇緬公路》,宋之的的一系列經典劇作,以及眾多作家集體創作的話劇《保衛盧溝橋》和小說《給予者》《華北的烽火》,都歌頌了抗日軍民的斗爭精神,揭露了日本侵略者的凶殘面目。姚雪垠、臧克家、田濤等人或是奔赴前線採訪,或是從事隨軍宣傳工作﹔丘東平甚至在戰場上壯烈捐軀,為后人留下《茅山下》五章殘稿。丁玲、王禮錫、老舍等作家領導或參與了赴前線慰勞抗日軍民的活動,將前線的真實情況帶回大后方,鼓舞了后方民眾抗戰必勝的信心。劉白羽的《游擊中間》、柯仲平的《邊區自衛軍》、卞之琳的《第七七二團在太行山一帶》等,內容真實可信,記敘朴素無華,引起了大后方文藝界的深切注意。艾青發展了中國自由詩的戰斗傳統,以長詩《向太陽》《他死在第二次》《火把》《吹號者》和詩集《北方》《黎明的通知》等成為這一時期自由詩創作的代表人物。沙汀、艾蕪、張天翼、張恨水等的小說,則生動反映了大后方的人間百態。

風在吼,馬在叫,黃河在咆哮

第三部分標題“風在吼,馬在叫,黃河在咆哮”,出自光未然、冼星海的傳世名作《黃河大合唱》。持續的戰爭狀態和全民動員的抗戰努力,造就了不同地域各異的文學樣態。在大后方,長篇小說、話劇、雜文創作都達到了新的高度﹔在抗日民主根據地,文藝家們在中國共產黨的領導下,克服了物質條件上的重重困難,取得了令人矚目的創作成績,新文學民族化、大眾化的探索終於在根據地結出了碩果。

茅盾的散文《白楊禮贊》,夏衍的話劇《法西斯細菌》《愁城記》,郭沫若、陽翰笙的《屈原》《虎符》《李秀成之死》等一系列歷史劇,巴金的“抗戰三部曲”《火》展示了大后方的創作實績。在中國共產黨領導的陝甘寧邊區和各敵后抗日根據地,“魯藝”的建立和延安文藝座談會的召開產生了深遠影響,孫犁、丁玲、周立波、馬烽、西戎、胡正、孫謙、柯藍、邵子南等都創作出了廣大人民群眾喜聞樂見的佳作。遠在西南邊陲的一批詩人如馮至、穆旦等,在極端困難的情境下仍然堅持著現代主義的創作實踐。一批國際友人也深入前線,用手中的筆向世界傳達了中國人民在抗日戰爭中的艱苦與英勇。

抗日戰爭給中國人民留下了刻骨銘心的記憶。作家們在抗戰期間“顛沛流離,耕耘不輟﹔樂觀斗爭,矢志不移”,“誓把豪情寄山水,權將余力寫肝腸”,在嚴酷的戰爭環境下,展示了對生命的重新體驗。人民永遠不會忘記這些作家和他們那些激動人心的作品。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微