在大環村碉樓外牆上,日軍彈痕仍清晰可見。記者 王雲 攝

五桂山珠江縱隊司令部舊址(古氏宗祠)。記者 郭智軍 攝

中山市檳榔山抗日烈士紀念碑。南記者 郭智軍 攝

1939年7月至9月,日軍兩次向中山橫門沿岸進犯,兩次均被擊退。橫門保衛戰的勝利,打擊了“日軍不可戰勝”的囂張氣焰,拉開中山抗日武裝斗爭的序幕。圖為日軍進犯橫門。姜術俊供圖

《西行漫記》封面上這位吹沖鋒號的戰士,就是謝立全。記者 郭智軍 翻拍

珠江縱隊老戰士馮永。記者 郭智軍 攝

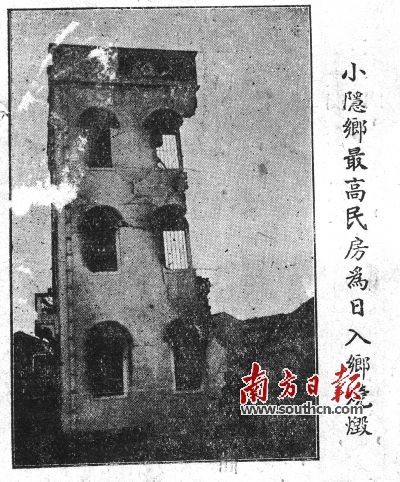

小隱鄉最高民房被日軍燒毀。記者 郭智軍 翻拍

在橫門保衛戰中,日軍一艘運輸艦觸爆水雷,當場沉沒。姜術俊供圖

站在位於中山市火炬開發區的小隱水閘上向東望去,不甚寬闊的橫門水道,被橫門島分為兩股,最終匯入大海。中山市委黨史研究室原主任郭昉凌說,由於城市發展,如今的橫門水道相較於70多年前,已經窄了不少,就連小隱水閘也是在原處新修的。

1939年7月—9月,日軍兩次從橫門水道入侵中山。“兩次橫門保衛戰打得最為慘烈,國民黨守軍死了100多人,幾乎沒了一半。”郭昉凌說,當時中共中山縣委也以“抗日先鋒隊”名義組成橫門前線支前指揮部,並組建武裝和國民黨守備總隊並肩作戰。在國共兩黨聯合抗擊下,日軍的兩次入侵均被擊退。橫門保衛戰兩度告捷,大大鼓舞了中山人民的抗戰信心。

三灶慘案

日軍5天內屠殺逾千人

1937年8月9日,日軍侵佔中山七區荷包島,是為侵犯中山縣境之始。1938年2月16日,日軍佔領七區三灶島(現屬於珠海),在島的南部修建飛機場,把三灶作為侵略華南橋頭堡。

《中國共產黨中山地方歷史》記載,1938年3至4月,日軍的三灶飛機場工事建成后,就把從朝鮮、台灣、東北及萬山、橫琴(今屬於珠海)等地抓來的3000民工全部殺害。不甘屈辱的三灶人民拿起武器與日軍抗爭,日軍當即在三灶施行“焦土政策”,短短5天內殺害島內居民逾千人。當年5月4日傍晚,日軍飛機在中山縣城進行第一次空襲。

103歲的蔡槐對77年前的經歷記憶猶新——

1938年農歷三月初十,一隊日軍來到蔡槐所在的村子,要發放良民証。躲到山上的村民聽說可以領取良民証,都紛紛下山了,不料日軍突然變臉。兩天之后,日軍從月堂、魚弄等村子抓來380多人,從中挑選出青壯者30多人,強迫他們在關家祠堂門口的田中挖出一個長寬各3丈,深約7尺的大坑。隨后,日軍把村民拉到田裡,30到40人編成一隊,擊斃一批又拉一批過去,死了的就往坑裡推。

當時26歲的蔡槐也被拉出去,幸運的是,他的手腳並未被綁緊。“我周邊都是人,日本兵一開槍,我就掙脫繩索迅速逃到蘆葦塘裡藏起來。”日軍的殺人行為持續到晚上9點左右,然后放火燒尸體,燒了半個多鐘頭。380多人中僅有幾個死裡逃生,蔡槐一家幾十人都沒有了。

抗戰勝利后,三灶人民將死難同胞尸骨搜集埋葬。1948年,華僑捐款在上茅田村建了“萬人墳”。1979年,當地華僑捐資,將墳遷至對面竹瀝山新址,修建了“三灶島三一三死難同胞紀念碑”,這是廣東省內罕見的日軍侵華罪行遺址。據中山縣志記載,1934年中山的人口為116.8萬人,1943年為74.47萬人,銳減36.24%。

橫門保衛戰

拉開中山抗日斗爭序幕

1939年7月24日,日軍出動艦艇,以飛機、大炮作掩護,向中山橫門沿岸進犯,國民黨中山縣守備總隊三個大隊九個中隊的官兵奮力抵抗。其中,共產黨掌握的第三大隊第九中隊也沖上了前線。

中共中山縣委成立了橫門前線抗日支前指揮部,全縣抗日先鋒隊、婦協組織了1000多名青年男女組成宣傳隊、救護隊、擔架隊、運輸隊、慰問隊等,到前線做后勤工作,還從各區抽來抗日先鋒隊武裝隊員,組成100多人的武裝集結隊。

久戰不下,7月30日,日軍隻能撤退,日軍一艘運輸艦在倉皇撤退中,於玻璃圍附近觸爆水雷,當場沉沒。首次橫門保衛戰打了8天,擊退了日軍。當年9月7日至20日,日軍再犯橫門,守軍與之激戰,斃、傷敵兵200余人。第二次橫門保衛戰又苦戰了14天。

“打到哪裡,哪裡的群眾就做飯、燒水,全民抗戰。”郭昉凌說,第二次橫門保衛戰,日軍海陸空全部出動,轟炸很厲害,抗戰群眾的武器很落后,“打幾槍,槍管就軟了,子彈打不出去”,不過全民抗戰的熱情都很高漲。

兩次橫門保衛戰的勝利,打擊了“日軍不可戰勝”的囂張氣焰,拉開中山抗日武裝斗爭的序幕。在時任中山抗日先鋒隊總務部長、原廣州市委書記歐初看來,這場勝利不僅保衛了家園,還增強了民眾抗日的信心。“對海外也有深遠的影響,讓僑胞們知道中國人民抗日的堅定決心。”

游擊戰

令日偽軍膽戰心驚

興建於清道光年間的古氏宗祠,如今是廣東省文物保護單位。一進門,牆壁的一面挂著“珠江縱隊挺進各地路線圖”,另一面是紀念抗戰英雄的浮雕。正對大門是一幅巨大的油畫——中區縱隊成立大會,那一幕發生在1945年1月15日的古氏宗祠。村內老人告訴記者,宗祠內的布局和當年司令部的布局一模一樣。這裡是當年珠江縱隊司令部活動的地方。

據中山黨史辦主任黃春華介紹,1943年秋,五桂山抗日根據地日漸穩固,南番中順游擊隊指揮部從禺南轉移到五桂山。1944年1月至1945年1月期間,中共先后成立了人民抗日義勇大隊、中區縱隊、廣東人民抗日游擊隊珠江縱隊。抗戰期間,珠江縱隊及其前身由幾十人發展到3000多人,成為嶺南敵后抗戰的一支重要力量。各地的武裝隊伍結合當地阡陌縱橫、河網密布的地理特點以及敵強我弱的形勢,巧妙運用襲擊戰、麻雀戰、爆破戰、地雷戰、海上游擊戰等,讓日偽軍膽戰心驚。

因不滿日軍暴行,當時中山不少年輕人瞞著家人投身革命,老兵馮永(見右圖)就是其中的一個。馮永是中山縣五區翠微村(現屬珠海)人,原本隨父親在香港念高中,1941年底香港淪陷后,被迫回老家種田。前山是馮永賣菜的必經之路,那時已被日軍佔領,有日本兵站崗,過往的行人必須向他們鞠躬敬禮,稍有不慎就會被打耳光,甚至提槍殺人。“我也被扇過兩次耳光,眼冒金星,人都快暈了。”馮永告訴南方日報記者。

自身的屈辱經歷加之耳聞目睹日軍燒殺搶掠的惡行,讓馮永覺得應該做點什麼。1944年5月的一個晚上,他和同村幾個年輕人一商量,決定去加入五桂山的部隊。“我簡單收拾了兩三件衣服,就到了中山人民抗日義勇大隊白馬中隊,打日本鬼子去了。”

歐初在日后的回憶錄中記載,僅1944年10月至1945年,珠江縱隊一支隊經歷較大戰役9次,拔除敵偽重要據點7處,消滅敵偽9個中隊,繳獲炮2門,機槍7挺,長短槍140支,以及糧食、彈藥一大批。

1945年日軍對五桂山地區進行掃蕩,攻入游擊隊指揮部的日軍駐扎檳榔山,對五桂山人民實行“三光”政策,日寇還放火燒了檳榔村的珠縱司令部以及僑眷謝嫂的房子。敵人掃蕩期間,珠縱一支隊16位戰士來不及轉移,藏在大托山腰的炭窯內,7天7夜未進半點食物,后被掃山的敵人抓獲。

日軍將16位戰士拉到石瑩橋后山的一塊大石旁,游擊隊員們寧死不降,殘暴的日軍就將他們推倒在大石上進行碎尸,戰士的鮮血染紅了山溪。1993年,當地政府在這塊大石頭旁修建了抗日烈士紀念碑。(記者 李夢瑤 鄧泳秋)

■對話

斯諾《西行漫記》封面“號手”謝立全之子謝小朋講述其父抗戰事跡——

周恩來親授化裝技巧 假扮商人智擒“飛天鴨”

美國著名記者埃德加·斯諾的《西行漫記》(原名《紅星照耀中國》)封面上,一位英姿颯爽的戰士迎著朝陽,精神抖擻地吹著沖鋒號,這位戰士就是謝立全。

1940年,帶著黨中央交待的歷史使命,謝立全機智地闖過敵偽的道道關卡,長途跋涉到達珠三角。他先后擔任中共中心縣委廣州市第二游擊支隊特務中隊教官、南番中順游擊區指揮部副指揮等職務,倡議並領導開辟五桂山抗日根據地,代表中心縣領導中山敵后游擊斗爭,指揮戰斗200多次,屢屢獲勝。南方日報記者近日輾轉聯系到謝立全之子謝小朋,並進行了採訪。

斯諾邀拍“號手”照片

南方日報:說到您父親,不得不提到斯諾那張著名的“號手”照片。這張照片背后有著怎樣的故事?

謝小朋:事實上,父親為人很低調,也不常和我們談起過去的戰斗經歷以及生活。唯獨這張照片,勾起了他對難忘的戰斗歲月的回憶,於是就提筆給我母親寫了一封關於照片拍攝經過的信。

其實,我父親當時並不是號手,而是紅一軍團教導營的黨總支書記。仔細看,我父親並不在吹號,只是擺了一個姿勢。當時斯諾打算拍一個號手的形象,父親因為體格健壯、身挎手槍,被一眼相中了。最主要是因為他身上那套當時並不多見的新軍裝,那是他剛剛指揮了一場勝仗、上級獎勵的獎品。這個秘密被我們家珍藏了整整24年,直到1996年,為紀念紅軍長征勝利60周年,中央電視台軍事部籌拍一部專題片,攝制組重走長征路時,在江西興國縣烈士紀念館發現了照片和父親寫給母親的那封信的影印件,才被公開的。

不斷變換身份一路南下

南方日報:當時您父親從延安受命前往廣東,這一路是怎樣通過敵人的檢查?

謝小朋:父親南下廣東一路,克服了不少困難。路過重慶時,周恩來還親自傳授他化裝技巧,為了不被敵人拆穿,臨出發前,他要求父親交出黨証,父親很不舍,但為了完成任務也隻好從了。一路上,父親曾偽裝過商人、國民黨軍官等,穿越重重關卡來到廣東。在廣東打游擊時,因他是江西人,一開口就會露餡,所以平日裡都裝成啞巴到各處收集情報。

說起父親“高超”的化裝技術,還有許多故事,其中一個活捉“飛天鴨”的事情,我到中山走訪時聽一些老同志說起。“飛天鴨”鄭東鎮是三鄉群眾痛恨的漢奸“地頭蛇”,但他很狡猾,為了摸清他的情況,父親多次化裝成商人到茶樓飲茶,仔細觀察鄭的特征,連鄭家有地道的情況也一清二楚,后來在擒拿鄭東鎮的戰斗中,他率主力部隊攻入鄭宅,卻不見鄭本人,這時發現有人打開地窖逃跑,父親一眼就認出,這個十隻手指戴滿金戒指的人正是鄭東鎮,當場活捉了“飛天鴨”。

出書稿酬接濟烈士家屬

南方日報:在廣東指揮游擊戰斗的這段經歷,您父親向家人提起過嗎?

謝小朋:新中國成立后,父親先后擔任華東軍區海軍第五艦隊司令員兼政治委員、軍事學院海軍系主任等職。盡管戰斗經歷不常提起,但作為子女,聽到最多的是他對第二故鄉——廣東的思念之情,念念不忘老百姓對抗日武裝的支持,甚至期望戰勝癌症之后,退休回到廣東。十年前我曾到過珠三角,當地干部群眾稱呼我父親為“老陳”、“陳教官”、“胡須陳”,從中就可以深切感受到他和當地群眾之間的感情。

我親耳從先父口中聽到過,當地群眾一次又一次救過他的命。有一次,父親遇到日偽軍盤查,他立馬把左輪槍插進水稻田,混在農民中彎腰插秧,群眾也自發地將他擋住,幫他化險為夷。

而讓他甚為得意的是,在珠三角水網各村群眾中設立了多個秘密據點,囤積糧食彈藥。每次戰斗之后,就會有老百姓劃著小艇,或帶路穿過甘蔗地,將游擊隊送往下一個村庄休整,在日軍重兵集團面前來去自如,孫中山先生的親屬都接濟過部隊。

南方日報:您父親對廣東充滿著感情,解放后還有與戰友聯系嗎?

謝小朋:有的,父親對當地人民、對烈士遺孤非常關心,舍得花錢為他們解決困難。我們家的錢主要有兩大支出:父親盡量讓長身體的孩子們吃飽吃好﹔其余的錢大部分被他定期接濟陣亡戰友遺屬了。我還記得,1961年他的《珠江怒潮》一書出版,當時稿費有3000元,除了給我哥哥買了一塊手表外,其余的錢都送給廣東西海他原來戰斗過的地方的一位烈士家屬,接濟他們的生活。父親在世時,和我提起過廣東烈士楊日韶的母親楊伯母,楊日韶犧牲后,他的母親強忍悲痛,變賣家產支援游擊隊,還將小女兒送到部隊參加抗日。新中國成立后,我父親也曾到中山探望這位革命母親。

■故事

中山南朗鎮關塘村婦女陳雁群:

日軍眼皮底下掩護同志脫險

中山淪陷后,不少愛國群眾將自己的家作為共產黨的秘密聯絡站,掩護部隊活動,救護傷病戰士。家住南朗鎮關塘村東椏大同街的陳雁群就是其中的代表。陳雁群雖是一位農村婦女,卻深知“國家興亡,匹夫有責”的道理,大力支持女兒和細叔參加抗日先鋒隊,鼓勵年幼的兒女參加抗日宣傳,自己則積極參加“戰時婦女救國會”工作。

中山抗日游擊隊大隊在五桂山成立后,在合水口村成立交通總站,下設多個分站,代號“白鴿隊”。陳雁群家作為“白鴿隊”的重要分站,主要任務是傳送情報和部隊信件,運輸槍支、彈藥、藥品,掩護游擊戰士、干部和傷病員。游擊隊的同志到東椏村開展秘密活動,都會先到陳雁群家聯系。為了避開敵人耳目,他們經常在黑夜從屋后山坡翻過后牆,登上碉樓,由陳伯母安置好休息。陳雁群寧可讓家裡人少吃省用,也要讓傷病員吃飽、睡好,早日康復歸隊。

1943年6月初,日偽軍兵分幾路圍攻五桂山游擊大隊,其中一支日軍分隊駐扎在東椏村,住在臨近的小學校舍裡,還將陳雁群家的客廳霸佔,作為開會、指揮的場所。而此時,她家碉樓三樓上剛好就隱藏著游擊隊的傷病員。形勢非常危急!

為了麻痺敵人,陳雁群一家人裝作若無其事,像平常一樣進進出出。她的兒子溫大川當年隻有13歲,雖然心中對敵人甚是憎恨,但為了掩護游擊戰士,卻還得裝扮成很友好,在日本兵中周旋玩耍,最終讓碉樓裡的游擊戰士安然度過危險。

(感謝中山市政協主席丘樹宏、中山市委黨史研究室原主任郭昉凌對本文的支持)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |