李亞彬

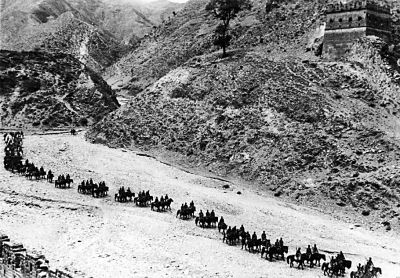

八路軍115師騎兵營挺進敵后。沙飛攝

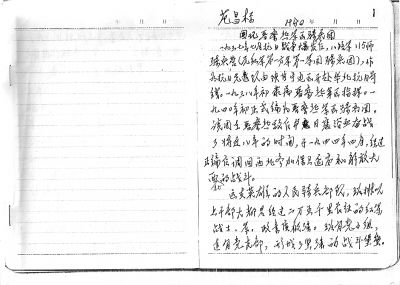

范昌標撰寫的《回憶晉察冀軍區騎兵團》手稿。范峪森提供

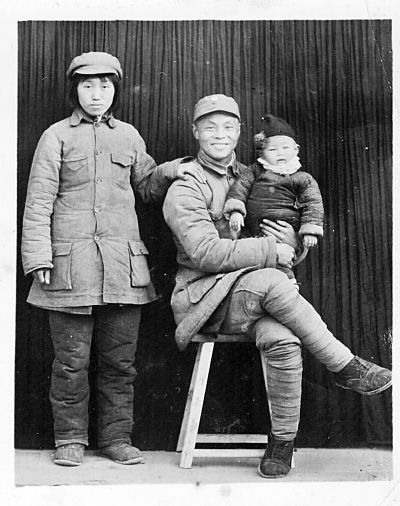

抗日戰爭勝利前夕,范昌標與妻子齊勇(時任野戰旅騎兵團衛生所調劑員)、長子范峪森在延安合影。范峪森提供

遭遇倒馬關,首戰告捷

“七七事變”后,國共聯合抗日。1937年8月,主力紅軍改編為八路軍,紅軍第一方面軍第一軍團騎兵團改編為八路軍一一五師騎兵團,劉雲彪任團長,肖鋒任政委,下設3個連。8月22日,部隊召開誓師大會,600多名騎士荷槍騎馬排成方陣,作為抗日先遣隊從陝甘寧邊區開赴華北抗日前線。部隊東渡黃河進入山西境內,經新絳、侯馬、太原、原平進駐五台山下的蘇子坡待命。途中,為抗日民族統一戰線需要,騎兵團改為騎兵營,人馬不變。

這時,日軍已分三路南下,國民黨軍隊望風潰逃。一一五師首長指示騎兵營於9月23日佔領淶源,向紫荊關方向查明敵情,配合師獨立團在淶源、靈丘、廣靈之間牽制敵人,掩護師主力在平型關展開,阻擊企圖進犯太原的日軍坂垣師團,保障其右翼安全。部隊接受任務后,離開蘇子坡,於9月20日到河北阜平縣城,22日到達唐縣上葦子村、下葦子村。這裡山高林密,好隱蔽,部隊在此休息,補充糧草。

上、下葦子村前面30裡是長城的一個重要關口——倒馬關。倒馬關位於太行山中段、唐河上游的一個轉角處,與居庸關、紫荊關並稱明長城“內三關”,自古就是兵家必爭之地。倒馬關離淶源100多裡,是西通平型關的要道。

23日早晨,騎兵營從上、下葦子村出發,計劃當天趕到淶源城。行軍部署是:二連為前衛,一、三連在后。部隊進倒馬關城時,突然發現城頭碉堡上有敵人。二連連長范昌標命大家迅速下馬搶佔東端的碉堡,並報告營長劉雲彪。劉雲彪將情況向師部報告。

這位范昌標連長早在紅軍時期就是一位傳奇英雄。他1930年參加紅軍,參加了第一次到第五次反“圍剿”。長征期間,參加先頭偵察部隊,突破烏江時,潛水對岸,拔掉敵地堡,擊斃敵營長,為大部隊過江掃清了障礙﹔強渡大渡河時,他編在第二梯隊,奮勇向前﹔他三過草地,護送毛主席,接應朱總司令﹔紅軍三大主力會師前夕,任紅一方面軍一軍團騎兵團一連連長的他,受黨中央和紅一方面軍、陝北紅軍的委托,率領一連帶著毛主席給朱德、賀龍的親筆信和食品、衣物,到甘肅靜寧、會寧迎接紅二、紅四方面軍。

這時,日軍已佔領淶源縣城、插箭嶺,正向倒馬關進犯,企圖配合雁北之敵進攻太原,同時繼續南犯。師部命令騎兵營扼守倒馬關,打退南犯之敵,配合平型關戰役。范昌標把搶奪碉堡的任務交給一排。排長劉崇志高喊:“同志們,消滅日本鬼子的時候到了,沖啊!”戰士們個個如猛虎出山,迅速搶佔了中間碉堡。日軍非常傲慢,打著膏藥旗,端著上著刺刀的三八大蓋槍,哇啦哇啦直叫,氣焰十分囂張。范昌標命令各排、各班沉住氣,等敵人接近再狠狠地打。偵察班長劉雲賜機智勇敢,選好地形,做好隱蔽,打倒一個日軍指揮官,接著一陣射擊又打倒了幾個鬼子。敵人縮了回去。

經過數小時激戰,連續打退敵人多次沖鋒。二連副連長李盛才帶一個排從關東迂回過去,佔領唐河北岸的山坡高地,從后面包抄敵人。在攻佔西端碉堡時,劉崇志沖在最前面,被敵人機槍擊中,光榮犧牲。戰士們打紅了眼,決心為排長報仇,勇敢沖上碉堡。

天黑時分,劉雲彪指揮部隊向敵人發起總攻擊。敵人見八路軍來勢凶猛,有被南北夾擊的危險,就放棄了南犯企圖,向插箭嶺逃竄。這一仗共打死二三十個敵人,我方傷6人,亡4人。

倒馬關之戰是八路軍出師對日作戰取得的第一次勝利,打亂了日軍南犯計劃,保障了平型關我軍主力的右翼安全,拉開了平型關戰役的序幕。

縱橫馳騁,威震敵膽

平型關戰役后,日軍退回淶源、靈丘、大同一線。八路軍總部率一一五師主力南下,一一五師政委聶榮臻率領獨立團、騎兵營及總部特務團的兩個連約2600余人,以五台山和阜平為中心開辟根據地。騎兵營向冀西挺進,發動群眾、組織群眾,開展游擊戰,從1937年10月18日到11月11日,接連收復曲陽、唐縣、完縣(今順平縣)、滿城4座縣城,佔領冀西大片地區,為開辟晉察冀邊區北岳抗日根據地奠定了基礎。

11月,晉察冀軍區成立,聶榮臻任司令員兼政委,騎兵營歸晉察冀軍區指揮,主要任務是向保定積極活動,深入到平漢路以東打游擊,破壞鐵路,打擊敵偽勢力,聯絡各地義勇軍,牽制敵人,制止敵人南進。騎兵營先后襲擊了保定、於家庄、方順橋、望都車站。

襲擊保定時,營長劉雲彪說:“保定是偽省政府所在地,西關車站是日軍南進的一個重要運輸站,我們利用夜間偷襲,既可擾亂敵人,又能牽制敵人行動。”部隊兵分兩路,三連長李湘率三連首先襲擊保定西南的於家庄車站,引誘和麻痺保定之敵﹔參謀長李鐘奇率領二連突襲保定西關﹔劉營長、肖鋒政委率一連在保定西的七裡店負責接應。11月13日午夜時分,三連悄悄干掉於家庄車站的哨兵,迅速攻入,消滅敵人,破壞鐵路,收割電線。戰斗打響后,保定的敵人開出幾輛鐵甲車增援於家庄。李鐘奇立即率領二連攻入保定西關車站,向敵人猛烈開火。當增援之敵趕到於家庄時,三連已經撤出戰斗。敵人胡亂開了一陣槍后,又慌忙往回跑。趁敵人還沒有趕到時,二連已主動撤出西關,敵人兩頭跑兩頭挨打。后來,騎兵營又對保定西關進行了一次襲擊。兩次襲擊狠狠打擊了保定日寇,也點燃了保定人民的抗日烈火。

1938年5月至10月,為配合徐州戰役及保衛武漢戰役,營長劉雲彪、政委蔡順禮(肖鋒1937年年底調離,蔡順禮繼任)率騎兵營主力越過平漢路,向津浦線出擊。一、二連在保(定)高(陽)公路沿線的東石橋消滅日軍一個騎兵大隊,繳獲一批軍用物品,大洋馬300多匹。老百姓稱贊說:“老八路就是厲害!”

1938年10月,日軍開始對晉察冀軍區腹地進行“掃蕩”,指揮部設在定縣、曲陽之間的高門鎮。一天,聶榮臻司令員急電騎兵營火速趕到高門,拔掉日軍指揮部。騎兵營發揮“小機械化”優勢,從河間奔馳300多裡當天趕到。正在軍區治療肺結核的營長劉雲彪不顧個人安危,趕到高門指揮戰斗。部隊經過偵察確定了戰斗部署:一、二連擔任主攻,三連向定縣方向警戒,四連警戒曲陽方向。當天午夜,一連從東北,二連從西南接近目標,同時發起猛攻。日軍被打得暈頭轉向,死傷遍地,沒死的慌忙搶上汽車向平漢線逃跑。這一仗使進攻山區的敵人一時失去指揮,有力地配合了軍區反“掃蕩”。

1940年初,騎兵營擴建為騎兵團,命名為晉察冀軍區騎兵團,劉雲彪任團長,蔡順禮任政委,范昌標任副團長兼一營營長,包鎮任參謀長,下設4個營,共5000多人。

1940年8月20日夜,“百團大戰”開始。騎兵團按照軍區部署到大沙河以南的邢唐、靈壽、平山及平漢線與正太線相交的三角地區活動,破壞交通,襲擊據點,掩護主力,配合正太戰役。騎兵團廣泛發動群眾,進行了數十次破路戰斗。

爭取偽軍反正起義

1938年初,聶榮臻司令員指示騎兵營,集中力量掃除根據地內的漢奸、地主武裝,積極主動做好偽軍工作,發展人民抗日武裝。副營長李鐘奇帶領騎兵營配屬晉察冀軍區一分區政委鄧華指揮。駐守滿城的偽軍副指揮官叫王溥,他贊同我黨的抗日主張。一天,李鐘奇帶部隊靠近縣城,借機與他接觸。部隊被守城偽軍發現,李鐘奇向城上喊話:“我們是八路軍,是共產黨領導的部隊,專打日本鬼子。你們和我們都是中國人,隻要你們不為鬼子賣命,我們是歡迎的。”城上鴉雀無聲,無人開槍。一個偽軍官站在城牆上朝下喊:“聽你講話是東北人吧?”李鐘奇說:“是的,你也是東北人嗎?”“是啊!我叫王溥,也是東北人,咱們談談好嗎?”一聽說是王溥,李鐘奇答應他:“好啊!”於是,他們約定第二天夜裡3點在城南關見面。

李鐘奇按時來到會面地點,王溥已在關口等候了。李鐘奇說:“我們都是東北人,都是中國人,應該攜起手來,打日本人,打回老家去。”王溥很激動:“我們偽軍大都不願當漢奸,但吃著這碗飯,沒辦法。”李鐘奇說:“辦法是有的,可以率部加入我們的隊伍,也可以‘身在曹營心在漢’,給我們做內應。總之,隻要抗日,我們就歡迎。”王溥連連點頭。

后來,軍區派敵工部長康少逸繼續做工作,王溥與他的上司石某一起率部起義,偽軍被改編為游擊軍,石某和王溥分別任正副司令。王溥抗日堅決,作戰勇敢,最后犧牲在戰場上。

不畏艱難,堅持斗爭

“百團大戰”后,日軍發現八路軍有強大的軍事力量,是他們的主要威脅。於是,對我抗日根據地進行長期“掃蕩”。從此,“掃蕩”和反“掃蕩”成為敵我斗爭的主要形式。也是從這時開始,抗日根據地軍民對敵斗爭進入最艱苦的歲月。

1941年初,由於敵人並行推進據點和封鎖溝,騎兵活動受到限制,加上馬匹補充困難,騎兵團改編為一營步兵、一營騎兵和團直等3個單位。

1941年5月、7月、11月,日寇連續3次實施“強化治安”運動,妄圖通過強化據點、挖封鎖溝、筑封鎖牆等手段封鎖、“蠶食”我根據地。敵人還修建了三道防線:第一道是各縣城周圍的壕溝,第二道是滿、完、唐、曲公路線,第三道是平原與山區的結合部。

為了保衛根據地,騎兵團相應建立了三道防線。其中騎兵團守衛山口,為第一道防線。唐縣敵人進山有麻黃頭、顯口、黃盆峪3個口子,騎兵團團部設在距唐縣不到十公裡的店頭,相當於在敵人進山的要道上釘了一個釘子﹔步兵營部署在東、西楊各庄與店頭村之間,卡住黃麻頭與黃盆峪兩個口子﹔騎兵營部署在東、西簡籠店把守顯口。部隊以連為單位活動,在鐵路、公路附近組織敵后武工隊和偵察便衣隊,打擊小股敵偽﹔在山區與平原之間深入到敵據點周圍,建立秘密偵察網﹔敵人挖溝筑牆時,就與縣區游擊隊、群眾緊密配合填溝毀牆,常常是敵人白天挖,我們夜裡填,並放冷槍擾亂敵人。

1942年4月12日,劉雲彪因患肺結核醫治無效,在軍區衛生部醫院去世,年僅29歲。劉雲彪1930年參加紅軍,參加了第一次到第五次反“圍剿”,長征中任紅一軍團一師偵察排長、連長,為全軍偵察開路。1936年任紅一方面軍一軍團騎兵團團長,是我軍騎兵部隊創建者之一。

1942年1月,蔡順禮調離騎兵團,曾海亭接任政委。范昌標調抗大學習,包鎮接任副團長,鐘天發接任參謀長。7月,晉察冀軍區三分區政委王平到團部駐地北店頭村傳達聶榮臻司令員的指示,為適應艱苦斗爭環境與地形條件,保存和發揮戰斗力,便於靈活打擊敵人,將騎兵團騎兵改為步兵,番號不變。團長李鐘奇,政委曾海亭。全團編成兩個營,每營設3個連,加上團部特務連、偵察連,共11個連,約兩千多人。改編后,部隊裝備減輕,行動靈活,戰斗力增強。

1943年1月,為粉碎敵人的“鐵壁合圍”,晉察冀軍區決定將大團改成小團,部隊分散活動,以保存有生力量。騎兵團取消營的架子,改編成4個步兵連,一個偵察連,一個特務連,加上團部,共1225人,李鐘奇調任抗大二分校總隊長,唐子安接任團長。

1943年初,騎兵團轉到完縣山前活動。5月初,日軍包圍晉察冀三分區駐地,騎兵團幾經血戰完成保護三分區機關突圍轉移任務后,於5月7日在完縣馬耳山與日軍3個團發生遭遇戰,政委曾海亭等400余人犧牲。

1943年10月,范昌標從抗大調回騎兵團任團長,熊光焰任政委,蘇洪道任參謀長。

1944年3月,騎兵團在唐縣楊家會一帶進行整編,與四十一團合編為1個團,並和5個兄弟團組成野戰旅,4月調陝北參加保衛延安戰斗。

范昌標1980年在回憶錄中這樣寫道:“騎兵團從1937年至1944年,在晉察冀軍區和三分區的正確領導和指揮下,在地方黨政的緊密協助和民兵、游擊隊及友鄰部隊的相互配合下,在廣大人民群眾的熱情支持幫助下,全體指戰員堅持在晉察冀敵后與日軍進行了大小數百次艱苦卓絕的戰斗,為中華民族的生存和解放付出了重大的犧牲。每當我回憶起這40多年前的往事,就心潮起伏。許許多多革命戰友的音容笑貌又浮現在腦海裡。他們為革命忘我犧牲的精神永遠值得我們學習,他們為革命及為中國人民的解放事業所建立的光輝業績永世長存。”

【本文根據《回憶晉察冀軍區騎兵團》(范昌標撰,手稿),《回憶晉察冀軍區騎兵團》(范昌標撰,載《山西文史資料》第26輯,中國人民政治協商會議山西省委員會文史資料委員會編),《晉察冀軍區騎兵團史略》(晉察冀人民抗日斗爭編委會三分會編,打印本)等資料編寫】

| 相關專題 |

| · 專題資料 |