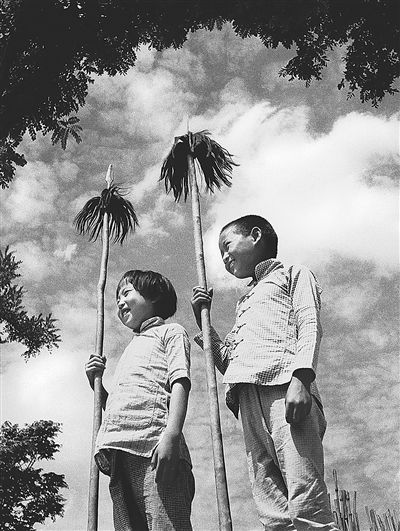

兒童團員站崗放哨。(資料片)

1938年5月,毛澤東在著名的《論持久戰》中說,“日本敢於欺負我們,主要的原因在於中國民眾的無組織狀態。”“動員了全國的老百姓,就造成了陷敵於滅頂之災的汪洋大海。”

1937年底,在晉察冀邊區政工會議上,聶榮臻說:“隻要有了人民群眾的支持,不論是山地,還是平原,我們都可以牢牢地站住腳。人民群眾比山靠得住,廣泛的群眾基礎比地形靠得住。”

戰爭最深厚的偉力,存在於人民之中。在缺乏地利的大平原堅持抗戰,更需要緊緊依靠人民。

記者行走在大平原,去探尋人民戰爭的汪洋大海是怎樣形成的,這種偉力又怎樣讓敵人陷入了滅頂之災。

凝聚力量

“日本鬼子滾出中國去!”“誓死不當亡國奴!”“反蠶食、反掃蕩、反封鎖!”走進清苑區冉庄村的老街,這樣的標語仍模糊可見,至今還保留著抗日戰爭時期的村庄記憶。

在本報原總編輯林放家,林老給記者拿出一張老照片,照片上,一群“娃娃兵”簇擁在首長周圍。林放指著照片說:“這是我們八路軍129師385旅宣傳隊與旅長陳錫聯的合影,當時部隊走到哪兒,宣傳隊就跟到哪兒,向群眾宣傳八路軍的抗戰主張。”

前線劇團、烽火劇團、抗戰劇團……翻開史料,發現抗戰時期平原地區涌現出大量文藝組織,演出足跡遍布城市鄉村,他們在團結群眾、凝聚力量、奮起抗戰方面發揮了巨大作用。

烽火憶燕趙,往事已滄桑。很多經歷過抗日戰爭的老人,腦海深處除了炮火和硝煙,還有那激情如排山倒海般噴涌的抗戰氛圍。慷慨激昂的標語、高亢激越的歌聲、鋒芒畢現的詩句,一次次撞擊人民群眾的心扉,把每個人心底郁積的國仇家恨轉化為挺身而出的力量。

一條細流,難以泛起波濤﹔百川入海,才能翻動巨浪。隻有全體人民同仇敵愾、眾志成城,才能形成一股摧枯拉朽、不可抵擋的偉力。倡導建立抗日民族統一戰線的中國共產黨,深知力量之源在群眾,勝敗關鍵在群眾!

把群眾動員起來!

1941年,冀中區黨政軍主要負責同志,從高爾基主編的《世界一日》、茅盾主編的《中國的一日》中受到啟發,發動廣大軍民拿起筆杆,記錄發生在當年5月27日的事。從無數篇投稿中選輯200余篇文章匯集而成的《冀中一日》一書,反映了抗戰歲月的真實面貌。打開《冀中一日》,烽火硝煙扑面而來。一則故事讓記者印象深刻:八路軍宣傳隊深入到敵佔區張貼抗日標語,其中一個村庄距日寇炮樓不足500米——可以想象,當時的情形是多麼危險﹔更可以想象,當群眾在敵人眼皮子底下看到了這樣的標語,會激發多大的力量。

毛澤東曾說,廣泛動員群眾“這是一件絕大的事,戰爭首先要靠它取得勝利”,而且特別指出要根據群眾特點進行動員,“方法不合民眾口味,神氣和民眾隔膜,必須切實地改一改”——宣傳發動工作被視為“無形之戰力”,在抗日戰爭期間,有著更重大的意義。

把群眾組織起來!

抗戰時期群眾團體如雨后春筍般出現:工救會、農救會、婦救會、青救會、文救會……各種各樣的團體自上而下組織嚴密,覆蓋社會各行各業。有關資料顯示,至1940年,冀中地區僅村級婦救會就有近2300個,會員達到12萬余人﹔青救會會員達到15萬余人。

“這些組織有兩個特點:一是在黨的領導下開展工作﹔二是以團結各界群眾支持抗戰為目的,真正把一盤散沙的群眾聚攏在一張抗戰的大網中。”保定市地方志辦公室主任孫進柱告訴記者。

把群眾武裝起來!

“小英雄啊小兒郎,手裡拿著木頭槍。樹林裡、廣場上,排操瞄准鬧一場,將來保衛祖國保家鄉……”一首在大平原上傳唱的抗戰民謠,反映了當時兒童團的精神面貌。抗日戰爭時期,黨領導廣大群眾成立了多種類型的武裝組織:人民武裝自衛隊、青年抗日先鋒隊、婦女自衛隊、抗日救國兒童團等,他們是群眾,平時耕種、工作﹔他們也是戰士,站崗、放哨、送情報……

劉伯承元帥有一個形象的比喻廣為人知:如果說黨領導下的抗日武裝是一隻鐵拳,那麼八路軍正規軍是拳骨,各級游擊隊是拳筋,廣大的人民自衛隊是拳肉——可見,武裝起來的人民發揮了多大的作用。“我們的抗日武裝普遍實行‘三結合’體制,人民自衛隊是基礎,為游擊隊和正規軍提供了源源不斷的兵員。”省委黨史研究室副主任宋學民告訴記者。

抗戰時期,有人曾問呂正操,過去有七十萬人的國民黨部隊,還在日寇的進逼下從冀中地區撤退了,你們算什麼?呂正操回答:“過去七十萬大軍,是沒有群眾的孤軍,而我們在冀中卻有群眾工作。”

誰視群眾為草芥,群眾會將誰拋棄﹔誰視群眾為英雄,群眾會將誰高高舉起。這是歷史的經驗,也是歷史的邏輯。

人民戰爭

一個夏日的黃昏,記者走進雄縣米家務鎮烈士陵園。落日余暉為劉秉彥和曠伏兆將軍的墳塋撒上一抹金黃,屹立在墳塋前的兩尊塑像也有了溫暖的顏色。

“生前為人民戰斗,死后為人民站崗。”一句抗戰時期的生死約定,讓兩位將軍選擇在這裡長眠。

“兩位將軍下葬之時,米家務鎮人人送葬,花圈塞滿了靈車通過的路。”米家務鎮民政辦公室主任張景春告訴記者,人們是在迎接親人回家。

兩位將軍與群眾之間,存在一種奇妙的關系,最初劉秉彥之子劉競航也不理解。近年來,他在整理父親的回憶錄時,慢慢體會到了父親的心境。在接受記者採訪,談到父親的選擇時,他說:“沒有人民,哪有勝利?”

遠望遼闊的河北大平原,一馬平川的田野如此坦蕩。也許在狂妄的日寇眼中,這裡沒有海域的巨浪滔天,沒有山地的溝溝坎坎,一切都暴露在眼前,似乎站在崗樓上居高臨下,就可以讓這塊土地屈服。

但是他們忘了,這塊沃野上還有千千萬萬個頑強的生命,他們是毛澤東說的“汪洋大海”,他們是徐向前說的“人山”,當他們憤怒起來,會把這塊土地變成火海刀山,把侵略者徹底埋葬。

也許“人民”這個詞太宏大、太抽象,讓我們去看一看隱藏其中的一張張面孔,去體味“人民”二字的分量。

人民是用生命保護八路軍的堡壘戶。當“冀中子弟兵的母親”李杏閣生命垂危,一個又一個“老八路”跪在她的病床前叫媽媽的時候,誰的眼睛能不飽含熱淚?在1942年肆虐平原的大掃蕩讓這塊土地陰雲密布時,在日寇推行“治安強化運動”叫囂“一家藏共,十家殺頭”時,人民用懷抱保護了八路軍。他們甘願冒著生命危險把八路軍藏在家裡,他們甘願為了照顧傷員端屎端尿。甚至,當日寇把屠刀架在脖子上,逼問“八路軍藏在哪?八路軍的物資藏在哪?”時,他們咬緊牙關,甘願血染黃土﹔甚至,當日寇把一村人包圍在打谷場,讓群眾一個個認親時,年輕的姑娘甘願把八路軍認成“丈夫”,年邁的母親甘願把八路軍認成“兒子”﹔他們中很多人,為了八路軍“丈夫”舍棄了自己的丈夫,為了八路軍“兒子”舍棄了自己的兒子……

人民是英勇殺敵的民兵。當“爆炸英雄”李混子大擺地雷陣,把侵略者一個個炸成灰燼時﹔當曲陽縣民兵李殿兵巧打麻雀戰,讓侵略者聞風喪膽時﹔當雁翎隊隊長鄭少臣穿梭蘆葦蕩,痛打敵人包運船時,誰還能說人民軟弱可欺?他們是冒著戰火為主力軍送槍送炮抬擔架的勇士,他們是親臨前線手刃日寇的尖兵,他們是一身謀略點子頻出的智者,他們是神出鬼沒變化多端的精靈。

人民是為八路軍提供物資的脊梁。穿過鐵絲網,爬過封鎖溝,躲過日寇瞭望的眼睛和烏黑的槍口,幾十萬斤糧食靠人民的肩膀從大平原運到太行山,這是一種什麼精神,什麼勇氣?迎著紛飛的子彈,冒著犧牲的危險,在前線槍聲猛烈時把糧食送到八路軍嘴邊,一句朴實的話“你們隻管打鬼子,絕對讓你們吃飽飯”,蘊含著多少辛苦,多少艱難?敵人掃蕩時“堅壁清野”,八路軍進駐時傾囊奉獻,又包含著多少寄托,多少情感?人民脊梁上背著的不是糧食物資,是八路軍的生命,是中華民族的希望!

海納百川,方成其大。抗戰的旗幟把全體人民緊緊凝聚在一起。

在浩瀚的抗戰史料中,記者找到了這份非常有名的入黨申請書:“我決心為回回民族解放奮斗到底,而回回民族的徹底解放,隻有在中國共產黨的幫助和領導之下才能實現!”這位申請者的名字叫馬本齋。

少數民族是中華民族身體中的一條條血管,少數民族人民和漢族人民一樣,在屬於一個個民族之前,首先屬於中華民族。馬本齋領導的回民支隊是大平原少數民族抗日武裝的代表,馬本齋與馬母“母子兩代英雄”,譜寫了一曲不畏強暴、為國捐軀的壯歌。

“沒有知識分子的參加,革命的勝利是不可能的。”很多知識分子在大平原上建功立業,發揮了不可替代的作用。呂正操在回憶錄中回顧了張珍等一大批知識分子利用掌握的科學知識和各種渠道為冀中根據地研發武器、運送物資的故事,至今令人感懷。他們在艱苦的環境下利用群眾的大瓷杯制造硫酸、研發出被美國觀察團譽為“中國火箭”的飛雷,在平原抗戰史上留下了濃墨重彩的一筆。

站在劉秉彥和曠伏兆兩位將軍的墓前,記者陷入沉思:因為黨的宗旨和八路軍的浴血奮戰,人民選擇了共產黨﹔因為人民的無私奉獻勇敢犧牲,人民成就了共產黨——這也許就是劉、曠兩位將軍與米家務鎮群眾那不可割斷的紐帶吧。

瓦解敵人

記者在冀南烈士陵園紀念館,發現一件特別的文物:一張綠色卡片上寫著“同情証”三個字。冀南烈士陵園管委會主任張冷白告訴記者,這是當年抗日軍民發給偽軍的“護身符”,是我軍對偽軍工作的一種策略。

既要團結最大多數群眾,也要分化瓦解敵人,這是我黨我軍在艱苦環境下摸索的經驗。特別是在1942年針對平原地區的大掃蕩過后,敵人增加了大量據點和碉堡,抗日武裝面臨的環境非常危險,爭取部分偽軍的支持,能給我們創造比較好的條件。

“兩個要素決定了對偽軍工作是必要的、也是可行的:一是日軍人數有限,不得不讓大量偽軍管理廣闊的平原地區﹔二是一些偽軍沒有完全喪失良知,同情抗日武裝。”南宮市黨史研究室原副主任劉秉祿告訴記者。一組數據也証明了這一觀點:據統計,駐守冀中的日軍1942年7月為10830人,至1943年6月減少為5343人,偽軍則由27902人增至41000多人。很多偽軍是被強征來的農民,冀中七分區406個碉堡中,由偽軍單獨駐守的達74%。

為了加強對偽軍的工作,當時各地黨委都成立了敵工部,創造出很多經驗。

冀中很多地區發明了建“善惡本”、記“紅黑點”的方式,誰做一次壞事,即在名下記一個黑點,做好事則記一個紅點。八路軍和游擊隊的宣傳人員經常到敵人的崗樓前喊話,對記黑點的提出警告,對記紅點的給予表揚。一些偽軍也會主動詢問自己得了多少紅點、多少黑點。為了進一步爭取偽軍,游擊隊在伏擊敵人時,經常有意放過偽軍,專打日軍。

做偽軍工作取得很大成效,很多偽軍明裡為日軍辦事,暗裡則向八路軍和游擊隊通風報信,人們稱這些偽軍是“白皮紅心”。劉秉彥在《紅色葦塘》一文中,講了很多關於做偽軍工作的故事,其中偽軍隊長派中小隊長到根據地集中培訓、八路軍的電話專線可直接打給偽軍隊長最令人稱奇。

在白洋澱雁翎隊紀念館,記者看到一幅漫畫,兩個普通群眾模樣的人將一個偽軍頭目擊斃。講解員告訴記者,這幅漫畫反映了發生在白洋澱的一個真實故事:王家寨崗樓偽軍隊長韓恩榮作惡多端,雁翎隊隊員化裝為賣魚的漁民接近韓恩榮,將他擊斃。白洋澱文化發展研究會會長周潤彪告訴記者,雁翎隊設有鋤奸組,採取化裝接近、深夜偷襲等方式,鏟除了馮德新、曹茂林等一批漢奸,既為民除害,也對偽軍形成了強大震懾。

“為了對付少數‘鐵杆漢奸’和作惡多端的偽軍頭目,游擊隊普遍設立了鋤奸組,採取‘單打一’、‘掏老窩’等辦法,將漢奸鏟除。”保定市抗戰歷史研究會秘書長冉白正告訴記者。

“當敵人‘清剿’、‘剔塊’時,村長用殷勤招待、主動引路的辦法掩護我軍安全地轉移,巡更員‘平安無事’的喊聲,成為我夜間活動的小分隊突襲敵人的信號。我軍經常通過‘聯絡員’偵察敵人內部情況,聯絡員經常向敵人報假情報,制造戰機……”楊成武將軍在回憶錄中這樣描述我黨在敵佔區和游擊區實行的“革命的兩面政策”。

1942年大掃蕩后,大塊根據地變成了敵佔區和游擊區。日寇為了擠壓八路軍和游擊隊的活動空間,在各村成立了偽政權,大力建設“愛護村”。為了應對這種情況,我軍採取了“合法”斗爭與“非法”斗爭相結合的方式,“革命的兩面政策”應運而生:主動派黨的干部或革命群眾擔任偽保長和偽聯絡員,不僅為八路軍和游擊隊提供幫助,還經常傳遞情報。

隱蔽戰線雖然不像普通斗爭那樣短兵相接、血肉相搏,但同樣驚險萬分,這也是偉大抗日斗爭的一部分。很多英雄在隱蔽戰線上壯烈犧牲,雖然史冊上並沒有留下他們的姓名,但是他們的浩然正氣也如鬆柏長青。(記者 四建磊)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |