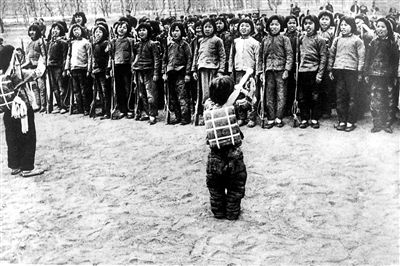

1942年,兒童團在演唱歌曲《歌唱二小放牛郎》。

群眾劇社去阜平演出途中留影

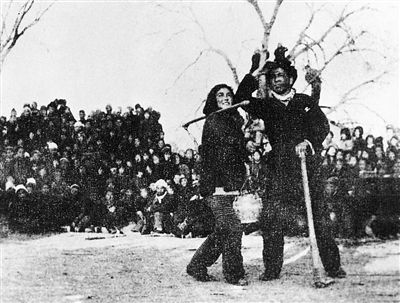

群眾在觀看冀中火線劇社演出的《兄妹開荒》。

■閱讀提示

每當到了抗戰勝利紀念的時間節點,經常會聽到身邊的朋友們談起河北的抗戰文學,大家都津津樂道於孫犁的《荷花澱》、徐光耀的《小兵張嘎》、馮志的《敵后武工隊》、劉流的《烈火金剛》、李英儒的《野火春風斗古城》等影響了一代又一代中國人的紅色經典小說,以及田間、邵子南等廣為吟誦的抗戰詩歌。同樣,誕生在燕趙大地的抗戰戲劇和歌曲,當年不管是在陝北延安,還是在晉察冀邊區,都是打擊敵人的匕首投槍,是鼓舞兵民的戰鼓號角。

■引子

8月22日上午,華北平原天高雲淡,我和大學同學孔祥虎相約到白洋澱邊的千裡堤騎行,沿著蜿蜒的堤岸,我們從雄縣縣城一路騎到任丘西大塢。白洋澱的荷花開得正艷,千裡堤岸邊的碼頭上停泊著一排排的游艇,蘆葦蕩裡的游人絡繹不絕。

我們在岸邊的柳樹蔭裡坐了下來,眺望著茫茫蒼蒼的白洋澱,想起了71年前那個秋天的西大塢。

1944年深秋,白洋澱裡的大雁已經開始成群地往南飛。這天,千裡堤畔的西大塢出乎尋常地熱鬧起來,下澱割葦的小伙子們停下了手裡的鐮刀,在院裡織席的姑娘們放下了正編織的席花,大家呼朋引伴紛紛來到廟前的土台,火線劇社和前哨劇社聯合趕排的新編河北梆子《血淚仇》正在上演。

曾經採訪報道“雁翎隊”英雄事跡的《前哨報》記者宮潔民,記載了當時的盛況:“第一次演出那天,千裡堤上三鄉五裡的男男女女、老老少少,趕廟會似地早早吃過晚飯,提上小板凳,有的步行,有的坐船,紛紛奔向西大塢。西大塢廟前土台周圍,房上房下,人山人海。演出過程中,老百姓們群情激憤,戰士們氣憤地連呼口號‘為王仁厚一家報仇’!有些戰士忘記了是在看戲,按捺不住地連連拉動手中的槍栓,還有的在擰手榴彈蓋。”

那個戰火紛飛的年代,我們的文藝工作者就是輕騎兵,就像播種機,他們走到哪裡,就把戰斗的歌聲和文化的種子帶到哪裡。

抗戰劇社

舞台就是戰場

2014年4月12日上午,我回蠡縣老家參加了梁斌黃冑紀念館的揭牌儀式,紀念館內的展覽讓我對作家梁斌有了全新的認識。從前隻知道梁斌寫過《紅旗譜》《播火記》《烽煙圖》這三部中國當代文學史上的紅色經典小說,竟不知道他還是一位科班出身的京劇“銅錘花臉行”的戲劇表演藝術家,而且還是一位集編、導、演於一身的文藝全才。

梁斌自幼愛聽戲,無論京劇、昆曲,還是河北梆子、絲弦、哈哈腔,他都喜歡。1934年,他考入了山東省立劇院,主修花臉行。抗日烽煙燃起之后,梁斌回到老家蠡縣,擔任了新世紀劇社社長。他上任之后,很快便寫了《爸爸做錯了》和《血洒盧溝橋》兩個劇本,並親自擔任導演,頗受好評。后來,他又創作了三幕話劇《抗日人家》、五幕話劇《五谷豐登》等劇本。話劇《五谷豐登》表現地主馮老錫家的長工與馮家姑娘相愛,並相繼出走參加革命的故事,這個故事后來被梁斌寫進了長篇小說《紅旗譜》。在梁斌倡導下,新世紀劇社還創辦了《歌與劇》《詩與畫》兩個文藝刊物,面向農村,登載適合村劇團排演的劇本、歌曲和通俗易懂的街頭詩與抗戰漫畫,很受群眾歡迎。

1944年夏天,正值而立之年的梁斌到晉察冀中央局黨校所在地阜平縣史家寨參加整風,期間和戰友們編演了一個以郭沫若《甲申三百年祭》為題材的京劇,定名《李自成》。梁斌在劇中飾演牛金星,《烈火金剛》的作者劉流飾演李自成,路一飾宋縣令,丁一嵐飾紅娘子……演出陣容,可謂奢華。《李自成》劇本后被梁斌收入《筆耕余錄》一書。

當年,與梁斌的冀中新世紀劇社齊名的是以王血波為社長的冀西群眾劇社。它成立於1938年春天,前身是鐵血劇社,其成員主要來自農村,有小學教員、縣區干部、村劇團演員,也有民間藝人。王血波是平山縣人,在演出之余,他會帶領社員到各村去做參軍動員、征收公糧、減租減息、土地改革等農村工作。鄉親們說:“咱們群眾劇社的同志們,上了台是演員,下了台就是干部。”平山的老鄉們親切地稱呼群眾劇社是“咱們老百姓的劇團”。

晉察冀邊區正式成立的第一個劇社,既不是新世紀劇社,也不是群眾劇社,而是1937年12月11日成立的抗敵劇社。該社創作了第一個反映邊區人民斗爭生活的話劇《到山那邊去》,講述了我們的子弟兵到冀中平原去開辟根據地,過平漢鐵路時得到人民群眾的掩護,軍民齊心協力共同抗日的故事。隨后,抗敵劇社又創作了《我們的鄉村》《兩年間》《豐收》等多幕話劇。著名演員田華就是看了《我們的鄉村》之后才走上了表演道路。

1940年初夏,抗敵劇社前往唐縣固城村演出。年僅12歲的田華當時還是一位小姑娘,她與兒童團的小伙伴一起步行了四五公裡路前去觀看演出,這是她有生以來第一次看話劇,就是《我們的鄉村》。受到鼓舞的田華毅然參軍加入抗敵劇社,一邊跟著劇社南征北戰,一邊學習表演。后來,她演過京劇中諸葛亮的琴童,還曾演過秧歌劇《兄妹開荒》《問路》和河北梆子《血淚仇》等等。

“藝術是我們的槍,舞台是我們的戰場。”這是抗敵劇社社歌中的一句歌詞,也是劇社的真實寫照。抗敵劇社的劉肖蕪曾經在文章中回憶當年演出《日出》時的情景,他說:“首場演出是在北方分局駐地村庄,離小北頭一裡地,村名我忘了。村邊上搭起帳篷舞台。正是正月初三呀,天氣冷得滴水成冰!可演員隻穿一身單衣裳,像陳白露,胳膊腿兒露出半截。我記得有一幕戲,從頭到尾,陳白露就沒有下台,凍得直打哆嗦,說話時牙齒打戰。首場演出一直演到天亮,演出結束后有的同志連妝都顧不上卸,在凜冽的寒風中,坐在路邊的石頭上就睡著了。《日出》雖然不是寫戰斗的,但我們演《日出》卻是一場戰斗。”

晉察冀邊區戲劇運動在拓荒者抗敵劇社的帶動下,先后成立了戰線劇社、七月劇社、沖鋒劇社、火線劇社、北進劇社等。此外,活躍在河北的劇團還有挺進劇社、尖兵劇社、前鋒劇社、前進劇社、前衛劇社、前哨劇社、烽火劇社、抗戰劇社、抗大二分校文工團等。截至1942年6月,邊區的村劇團數目已經達到3277個,其中至少有500多個村劇團活動較好。這種情況被后世的戲劇史家稱為“戲劇史上的奇觀”。晉察冀邊區的戲劇工作者在河北這塊熱土上,用血汗澆灌出一朵朵在炮火硝煙中怒放的戰地黃花。

李公朴先生到晉察冀考察了劇社演出之后,給予高度評價。他說:“‘現代化’和‘大眾化’是邊區藝術工作者神聖不可侵犯的原則,不論編戲或演技,邊區話劇已走上了中國化的途徑。電影明星的動作、洋八股式的對話,在晉察冀的舞台上已經尋覓不出了。在觀眾面前展開的是令人泣下或令人發指的血淋淋的人生和戰爭的現實。在這裡還能看到未來的光明遠景和侵略者、反動力量的滅亡。每一出戲中,都充滿了晉察冀的鄉土氣息和人民英勇斗爭的情緒。”

抗戰演出

戰場就是舞台

2005年夏天,前往靈壽縣陳庄採訪的路上,我在橫山湖水庫東岸的魯柏山頂,觀瞻了蒼鬆翠柏掩映下的“陳庄殲滅戰紀念碑”,這塊碑被當地群眾親切地稱為“賀龍碑”。採訪過程中,我聽說當地民間流傳著這樣一句口頭語:“120師有三好:仗打得好,球打得好,戲演得好。”

1939年9月底,賀龍指揮陳庄殲滅戰期間,戰士們邊打仗邊看戲傳為晉察冀邊區的一段美談。當時,戰斗劇社把舞台搬到了戰場上,在司令部駐地劉家溝搭起台子演戲,戰士們輪流從前線下來看戲。部隊在山那邊打仗,劇社在山這邊演戲﹔那邊打仗的炮聲隆隆,這邊演戲的鑼鼓喧天。當賀老總從前線指揮所下來后,看著他談笑風生的樣子,誰能想到他正在指揮一場殲滅千余敵人的圍殲戰呢?陳庄殲滅戰打了五天五夜,戰斗劇社演出了五天五夜。這次戰斗,殲滅敵人1300多人,打死了日軍水源旅團長,嚴重打擊了日本侵略者的瘋狂氣焰。

當年,很多村庄根本沒有演出的戲台,剛剛成立的劇社也沒有像樣的幕布,街頭劇便成為最常見的演出形式。抗戰初期,最流行的街頭劇是《放下你的鞭子》。街頭劇往往取材於老百姓的日常生活,演出也不化妝,演員以本來面目在街頭、集市上演出。阜平的村劇團在集市上演出《留客要登記》《不准糧食出口》時,老百姓都當做真事看待。

近年來,自張藝謀執導的《印象·劉三姐》開創了中國大型實景演出的先河后,實景演出成為一種時髦。為了營造逼真的視覺效果,這些演出往往以真山真水為背景,以現代高科技的聲光電制造炫人耳目的舞台效果。比如我省承德排演的《鼎盛王朝·康熙大典》、秦皇島的《海上生明月》和西柏坡的《人間正道》等等。這些演出確實震撼人心,令觀眾看得心旌搖蕩。高科技效果尚且如此,那麼當年以戰場作舞台,以真槍真炮為道具的演出,其效果自然可想而知了。

1941年,挺進劇社在拒馬河一帶被敵人圍困在一座山上,劇社領導一邊派出有戰斗經驗的社員進行偵察,一邊組織其他人員靜下心來排練話劇《雷雨》。挺進劇社的陳靖同志曾撰文回憶說:“巧得很,正當我們排繁漪深夜追逐到四鳳家的窗下時,敵人的炮聲從虎過庄、片上和箭頭巷等幾個方向傳來。有的小鬼和女同志驚恐地看著領導,但都呆呆地不吭聲。我同王青俠導演交換了一下眼色。吳鳳翔副社長領會其意,鎮定地對大家說:‘天要下雨,正好利用這些雷聲做效果,抓緊時間繼續排練。’人們很快平靜下來,真的把這戰場上的‘雷鳴聲’當作舞台配音,收到了很好的演出效果。”

活報劇是抗戰時期各劇社經常採用的一種演出形式。顧名思義,活報劇即“像活的報紙一樣的劇”,它不必有完整的故事情節和具體的人物性格,隻要把某一政治事件、某些重要的社會矛盾明確地揭示出來即可。1939年底,聯大文藝學院演出活報劇《參加八路軍》,受到老百姓熱烈歡迎。還有一種在田野上演出的活報,被人稱作田庄劇。1941年7月,在邊區第二屆藝術節上,邊區各劇社聯合演出了大型活報劇《跟著聶司令前進》。劇社編劇張學新回憶說:“傍晚,遠處山頭上燃起‘晉察冀’三個大字,迤邐二三裡的山腳下、河岸邊燈火齊明,歌聲震天,一處表演民主選舉,一處表演送子參軍,一處表演開荒生產,最后一場是參加慶祝大會的兩萬多戰士和民兵跟著‘聶司令員’,浩浩蕩蕩高歌前進。遼闊的山河大地成為舞台,場面極為壯觀。”

一些抗戰劇社還跟隨武工隊深入“敵后的敵后”,把演出的舞台搬到了敵人的心臟。他們演出的地點往往設在老鄉的屋前屋后、院裡院外,有時在村邊街頭,有時在敵人的碉堡附近,甚至會叫據點裡的偽軍換了便衣前來看戲。有時演員正在演出,敵人來了,便停下戲投入戰斗,等敵人被打退戰斗結束了,就接著演出。抗戰劇社創作了大量以敵佔區、游擊區人民斗爭生活為背景的短小精悍的劇本,比如西戰團的《慰勞》《身在曹營心在漢》,沖鋒劇社的《張大嫂巧計救干部》《劉二姐勸夫》,抗敵劇社的《棄暗投明》,群眾劇社的《掠奪》等等。戲劇和步槍、手榴彈一起,直接起著打擊和瓦解敵人的作用。

戰場就是舞台,流血犧牲自然不可避免。1945年,冀東軍區尖兵劇社創作演出反“人圈”斗爭的大型歌劇《地獄與人間》,反映長城沿線“無人區”的敵我斗爭情況,極大地鼓舞了冀東人民的斗志。尖兵劇社在演出宿營途中,遭到日軍的突襲包圍,編劇黃天、作曲今歌和十幾名文藝戰士在突圍中壯烈犧牲。

抗戰歌曲

是緬懷,也是鼓舞

從石家庄乘車前往西柏坡的路上,臨上崗南水庫大壩之前,在西崗南村口的路邊有一座紀念館,館前有一尊人物雕像,碑座上寫有“人民音樂家曹火星”幾個大字。

曹火星是誰?知道的人很少。但是如果說起他作詞作曲的那首數十年傳唱不衰的歌曲《沒有共產黨就沒有新中國》,不知道的人就少之又少了。曹火星原名曹峙,是鐵血劇社(后改為群眾劇社)成員,后改名曹火星,取“星星之火,可以燎原”之意。

1943年秋天的一個夜晚,年僅19歲的曹火星坐在馬蹄燈下的土炕上,創作完成了《沒有共產黨就沒有中國》的歌曲。這首歌很快唱遍了整個解放區。新中國成立后的一天,毛澤東在中南海聽到女兒李訥唱“沒有共產黨就沒有中國”,提出應該在“中國”前面加一個“新”字,這樣才更准確,更符合歷史事實。從此,《沒有共產黨就沒有新中國》流傳至今,經久不衰。

巍巍太行山,是中華民族抗戰的脊梁,也是八路軍浴血奮戰的堅強堡壘。“看吧!千山萬壑,鐵壁銅牆!抗日的烽火,燃燒在太行山上!”由桂濤聲作詞、冼星海作曲的《在太行山上》是一首不朽的經典抗戰歌曲。當年,郭沫若曾陪同周恩來到冼星海的住所探訪,成為這首歌問世后最早的聽眾。“母親叫兒打東洋,妻子送郎上戰場。我們在太行山上……”冼星海的斗室內,回蕩著三個人合唱的歌聲。據說,朱德總司令也非常喜歡這首歌,不僅把歌詞抄錄下來隨身攜帶,而且要求八路軍總部機關人人都要會唱這首歌。

喜峰口,萬裡長城眾多關隘中的一個,82年前,29軍大刀隊五百壯士在喜峰口夜襲敵營,手持大刀砍向敵人,砍出了中國人的威風。盧溝橋,曾經自南向北進京的必由之路,78年前,29軍在盧溝橋打響了全面抗日的第一槍,大刀隊再建奇功,刀光劍影,嚇得日本鬼子魂飛魄散。作曲家麥新被29軍大刀隊的事跡深深鼓舞,創作出了不朽的戰歌《大刀進行曲》,“大刀向鬼子們的頭上砍去”的豪邁歌聲,一時間傳遍抗日戰場的每一個角落,極大地鼓舞了中國人的斗志和信心。如今,喜峰口和盧溝橋早已成為抗日的象征,在抗戰史冊上留下了濃墨重彩的一筆。

“我的家在東北鬆花江上,那裡有森林煤礦,還有那漫山遍野的大豆高粱……”這是上世紀三四十年代被譽為“流亡三部曲”之一的歌曲《鬆花江上》。1937年除夕,周恩來同志曾在一篇文章中說:“一支名叫《鬆花江上》的歌曲,真使人傷心斷腸。”1938年7月7日晚上,武漢十多萬群眾舉著火把匯聚在長江之畔,不知誰領頭唱起了《鬆花江上》,立即引起大家的呼應,十幾萬人合唱的歌聲響徹夜空。雖然這首歌曾經唱遍長城內外,但是很少有人知道這首歌的創作者張寒暉,更鮮有人知道張寒暉是河北定州人。

2005年8月6日,一群來自韓國和延邊的朝鮮族作家,懷揣著一顆顆虔誠的心,不遠萬裡來到元氏縣黑水河鄉胡家庄,他們和中國的作家一起,在太行山麓共同豎起了一座抗日文學碑,以紀念抗日戰爭時期曾經在這裡戰斗並流血犧牲的朝鮮義勇軍戰士。當年,流血犧牲是經常發生的事,為了緬懷遇難的戰友,朝鮮義勇軍戰士金學鐵在戰場上創作了一首《朝鮮義勇軍挽歌》,並由戰友柳新譜曲,當有戰友犧牲時大家就唱著這首歌緬懷他們,並鼓舞生者繼續戰斗。胡家庄戰斗結束后,人們誤以為金學鐵陣亡,戰友們在追悼會上為他唱起了這首歌。

抗日戰爭時期,在血與火的淬煉中誕生的一首首抗戰歌曲,迅速傳遍大江南北,喚醒了中華民族深邃的歷史記憶,唱響了驚天地、泣鬼神的抗戰精神,鼓舞了燕趙兒女滿腔的愛國熱情。70年過去了,戰場上的硝煙早已散盡,但是這些誕生在槍炮聲中的歌曲卻沒有被歷史的灰塵所湮滅,它們仍舊不時地在我們耳畔回響。

如今,不論是在華北平原,還是在太行山區,牛兒依然隨處可見,但是卻很難見到那些放牛的孩子了,於是又想起小時候經常哼唱的那首《歌唱二小放牛郎》:“牛兒還在山上吃草,放牛的卻不知道哪兒去了……”(記者 崔立秋)