2015年08月29日08:12 來源:人民網-人民日報

|

|

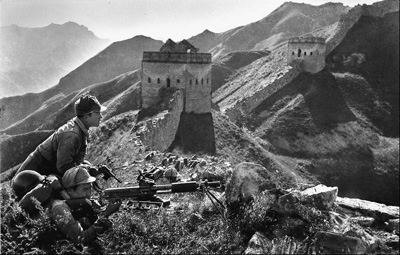

戰斗在古長城(攝影)沙 飛 |

|

|

白求恩大夫(攝影)吳印咸 |

|

|

上海南站日軍空襲下的兒童(攝影)王小亭 |

|

|

緊急奔赴綏遠前線的中國士兵(攝影)方大曾 |

——編 者

如果說,歷史是生命的痕跡,抗戰史便是萬千中華兒女用鮮血寫就的史詩。“九一八”事變后,一批中國攝影師奔赴抗戰最前線。中國攝影由此告別以中國傳統美學為內核的“畫意攝影”,在炮火紛飛中完成了向新聞攝影和紀實性攝影的跨越式轉變。這其中,中國共產黨領導的一支攝影團隊,身影最為活躍——他們將鏡頭對准了反擊侵略的重大戰役、對准了全民抗戰的宏大場景,將最新的戰事消息傳遞給后方、將日寇的暴行公諸於天下,為歷史留下了真實的瞬間。

黑白陳善惡,慷慨忘死生。當我們在一張張比文字更為鮮活的影像中感受歷史,在和平年代體會戰爭年代的血雨腥風,在數碼時代體會條件極其艱苦的膠片時代的不易時,不禁要向抗戰中穿梭在生死線上的攝影師致敬,是他們讓抗戰攝影超越時空價值永存——真實記錄了中國作為世界反法西斯戰爭的東方主戰場,所付出的巨大代價以及所作出的重大貢獻。因此,抗戰攝影不但關乎中國,更關乎世界。

與長城血肉相連

王 雁

父親沙飛有中國人特有的長城情結。

他所拍攝的《戰斗在古長城》與《塞上風雲:向長城內外進軍的楊成武支隊》《我軍收復插箭嶺》《我軍在長城上行進》《八路軍在古長城歡呼勝利》《守衛在長城上的八路軍哨兵》等作品,聯結成了長城組照。沙飛因此被譽為“長城影像史上第一個有意識利用長城的象征意義來表達攝影人思想、感情的攝影師”。這組長城組照在中國攝影史上的影響廣泛而深遠。

《戰斗在古長城》,是長城組照中的代表作,曾經無數次被用在宣傳革命的招貼畫中。這張照片首次發表於1943年9月《晉察冀畫報》第4期,附在“晉察冀八路軍的戰斗勝利”一文中。我曾經重訪長城故地,也有意識地關注抗戰期間敵我雙方拍攝的照片。當我看到多幅日軍在長城上耀武揚威地揮舞著太陽旗的照片時,終於理解了父親為什麼拍攝長城組照,留下的是什麼——

父親當年用照相機把中國軍隊與萬裡長城組成了《義勇軍進行曲》交響樂。

他用真實生動的形象信息,告訴中國乃至全世界,在國土大片淪喪、民族危亡之際,八路軍在華北轉戰長城內外,頑強地守衛著陣地、堅持著抗戰。

父親較早地意識到照相機有記錄歷史的功能。他是一個有使命感的人,他記錄的是人民的不屈精神,是中華民族的歷史。

父親原名司徒傳。沙飛,是父親取“我要像一粒小小的沙子,在祖國的天空裡自由飛舞”之理想而取的筆名。1912年5月5日,父親出生於廣州潮音街。1936年,他考入上海美術專科學校西畫系,后來受魯迅思想影響,以及外國畫報上關於第一次世界大戰導火索事件報道的啟發,對社會、人生有了更深刻的理解,堅定了當攝影記者、用照相機記錄歷史的理想。大量反映民眾生活、富有愛國精神和人道主義的照片成為他早期珍貴的作品。

全面抗戰開始后,為了攝影,沙飛離開了家﹔為了救國,沙飛奔赴八路軍的華北抗日前線,開始了在晉察冀13年的攝影生涯。這一時期,他將大部分精力從個人的實踐轉向了隊伍的建設:他和戰友們組織攝影展覽﹔成立了人民軍隊的正式攝影機構——攝影科﹔用帶徒弟的方式培養攝影愛好者,開辦新聞攝影訓練班﹔創建了《晉察冀畫報》……解放區攝影由此發展起來。

因為長期面對抗戰中敵人的殘酷暴行,父親心底留下了不可磨滅的創傷。1950年3月4日,父親因在石家庄白求恩國際和平醫院住院期間槍殺一日本醫生被處以死刑。那年,我4歲。

我從小就知道父親叫沙飛,但直到1965年夏天,我偷偷打開了家中一隻從未見母親打開過的舊木箱,才知道了自己父親的生與死!第一次看到父親的照片,發現自己長得那麼像他!我感覺到血管裡流淌著父親的血!我把照片拿去照相館翻拍,把文件都抄了下來。夜深人靜之際,我常常把它們拿出來,看著,吻著,流著淚,這是我少女時代最大的秘密。

我開始尋找沙飛。經過多年的尋找、探索、發現,父親越來越清晰,我的感覺也逐漸有了變化。我面對的不僅是與自己有血緣關系的父親,更是一個讓我感興趣的歷史人物:一個人與一個時代﹔他的家族,他的心路歷程﹔他的生與死、愛與恨、歡樂與痛苦、選擇與拋棄、理智與瘋狂﹔他的作品與人生。他們那一代人、那一段歷史,都吸引並深深地打動著我。

我覺得,父親來到這個世界,就是為了完成他的使命——他留住了中華民族的一段歷史,也深深地影響著后來者。父親,用他自己的方式回報了祖國。

抗戰攝影組織及畫報機構

1938年

延安八路軍總政治部電影團成立,一方面拍電影,一方面拍照片。幾乎同時新四軍軍部攝影室成立。

1939年

晉察冀軍區攝影科成立,隨后,冀中軍區、平西軍區、晉綏軍區、山東軍區等相繼成立攝影機構。

1942年

晉察冀畫報社成立,組織領導整個軍區的新聞攝影工作。

1943年

山東軍區《山東畫報》創刊,后改稱《華東畫報》。

1944年

山東軍區《膠東畫報》創刊。

1945年

《冀熱遼畫報》創刊,是繼《晉察冀畫報》之后的第二個大型新聞攝影畫報,后來改為《東北畫報》。

哪裡燃燒,就去哪裡拍攝

楊紅林

早在20世紀30年代初,隨著日本帝國主義發動侵華戰爭,中國攝影師就紛紛挺身而出,將創作與民族救亡結合。1937年盧溝橋事變后,越來越多的攝影家拿起相機做武器奔赴前線,冒著槍林彈雨拍攝下大量作品。正如抗戰期間敵后根據地冀中軍區攝影訓練班學員所唱的:我們是攝影工作者,帶著我們的武器,走進人群去,奔馳戰斗裡。把人民憤怒的心火和子弟兵的勝利,攝進鏡頭﹔把敵人的暴行和無恥,印成千萬張照片昭示國人。

這些優秀的攝影工作者,以神聖的使命感和飽含深情的鏡頭,激勵著全民族抗戰的決心,也讓世界了解到中國人民的英勇奮戰。例如,著名攝影師王小亭1937年8月28日在“淞滬會戰”期間拍攝的《上海南站日軍空襲下的兒童》,作為日軍屠殺平民百姓的真實見証,曾產生強烈的國際反響。再如以往鮮為人知的攝影師方大曾(筆名小方),為了將前線的情形第一時間傳遞給國人,1936年底孤身一人深入綏遠抗戰前線進行跟蹤拍攝。就目前所知,方大曾是當時綏遠抗戰前線上採訪時間最長的戰地攝影記者,因此他遺留下來的數百張底片,具有非常珍貴的歷史價值,通過它們,今人看到了中國軍民面對侵略奮起抗爭的動人景象。1937年盧溝橋事變爆發后,方大曾又成為國內最早報道前線戰況的攝影記者。這年7月10日他離家前往盧溝橋實地採訪,撰寫了《盧溝橋抗戰記》等戰地通訊,並配以照片發表在報刊上。隨后他又南下保定,與范長江、陸詒、宋致泉等著名戰地記者相遇,之后孤身一人沿平漢線採訪,先后發表了《從娘子關出雁門關》《血戰居庸關》《平漢北段的變化》等一系列戰地通訊及照片。令人痛心的是,這樣一位杰出的戰地記者卻於這年10月前后神秘失蹤,他的生命也停在了永遠的25歲,成為抗戰時期第一位為國捐軀的戰地記者。

全面抗戰爆發后,中國共產黨領導的敵后抗戰日益發揮出了中流砥柱的作用。受此鼓舞,以沙飛、吳印咸、石少華、鄭景康、徐肖冰等為代表的一大批攝影人紛紛奔赴敵后,從而共同創造了紅色攝影史的一座豐碑。其中,作為敵后抗戰攝影奠基人的沙飛,無疑是最具代表性的人物。與沙飛同為紅色攝影大師的石少華,也長期和廣大指戰員一起戰斗,敏銳地捕捉典型形象,拍攝了《毛主席和小八路》《埋地雷》《白洋澱上的雁翎隊》《地道戰》等經典作品。

另外,抗戰期間陝甘寧邊區唯一的官方攝影機構——延安電影團,作為一個攝影集體,其主要成員吳印咸、徐肖冰等人也留下了大量經典攝影作品。他們克服設備簡陋、膠片稀缺等困難,在根據地拍攝了許多重要的活動和事件,內容涵蓋政治、軍事、經濟建設、文教衛生、文學藝術等各個方面。如吳印咸拍攝於1939年10月的《白求恩大夫》,堪稱舉世聞名的經典之作。在河北淶源的一次戰斗中,白求恩在距離火線隻有七八裡的一座小廟裡為八路軍傷員做急救手術。當時敵人的炮彈在附近爆炸,小廟被震得刷刷落土,但他仍鎮定沉著地連續搶救了數十名重傷員。吳印咸受其忘我精神的感染,把這一無比感人的場面真實地記錄了下來。

值得一提的是,由於常年與中共領袖近距離接觸,延安電影團的攝影師們得以有機會捕捉他們身上最經典的瞬間,中共領袖人物的許多經典照片絕大多數出自他們之手。例如吳印咸拍攝於1942年的《艱苦創業》,捕捉的是毛澤東在延安窯洞前的土場上給120師干部作時局報告的場景。當天毛澤東身著粗布灰制服,褲子上打著兩塊大補丁,腳上穿著土布鞋,前面放著一個簡陋的小方凳。毛澤東稱贊“這是最有時代感的照片”。另一位重要攝影師徐肖冰,抗戰期間同樣留下了許多經典之作,例如拍攝於1940年“百團大戰”期間的《彭副總司令在前線指揮作戰》,就是一幅廣為人知的作品。此外,反映延安時期各項活動的系列照片,如延安文藝座談會代表合影、中共七大等,都是紅色攝影史上的經典之作。

戰地攝影界有句名言“什麼地方燃燒,就去什麼地方拍攝”,抗戰攝影的先輩正是以他們的生命與鮮血詮釋了這一精神。他們的功績,永遠值得我們尊敬和懷念!

版式設計:蔡華偉

《 人民日報 》( 2015年08月29日 12 版)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微