胡凌雲

1. 李維鈞

2. 李竹波(右一)和其愛人張文暢

3. 李清波(又名李嵐,前排右一)和其愛人靳紀及兩個女兒李維彥、李維亞

4. 李維鈞大哥李維新的革命軍人証

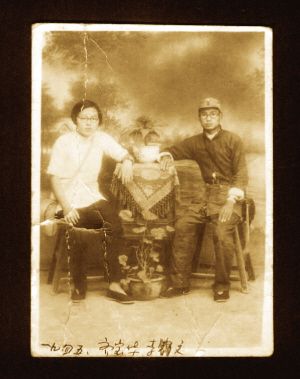

5. 李錦文與丈夫齊寶華

6. 李維新(抱小孩者)

7. 李氏家族部分成員合影

雲淡淡的,沒有一絲風。7月末的冀中平原迎來了一年中最熱的時節。蠡縣大百尺鎮太恆庄村委會辦公樓后一片長著雜草的荒地上,一株一二百年的古柏靜靜立著,瘦弱樹干上支撐著並不茂盛的冠蓋,頑強阻隔著酷暑的驕陽,為子孫投下一片清涼。樹陰下,胡陽久久地站著,凝視著,撫摸著那粗粝彎斜的樹身,像面對一位歷盡世事、飽經風霜的老者,眉宇間布滿恭敬。“原來這裡就是我姥爺家的李氏宗祠啊!摸著這棵當年祠堂院裡的古柏,我好像和先人有了感應,有了交流……”44歲的胡陽,是天津商業大學的一位教師。時隔30年后,他和家人再次返回河北老家,不僅尋找夢中的故園,體味久違的鄉愁,更為追溯一段塵封日久的家族記憶,傳承一份彌足珍貴的民族精神。“今年是中國抗戰勝利70周年,這場戰爭給我們家族留下了永遠的傷痛,也留下了永遠的榮耀。據家譜記載,當時家族中有22人入伍,師級6人,團級5人,營級以下11人,有共產黨軍官,有國民黨將領,有的戰死沙場。把這些故事整理出來,講給我們的子孫,弘揚先輩的精神,是后人的一份責任。”於是,帶著這份責任,我們和胡陽一起,出發了。

烽火抗戰路

太恆庄村是一個不大的村落,緊鄰抗日名將佟麟閣的家鄉高陽縣。

在這裡,提起李氏家族,人們都是一臉羨慕,“那原來可是這裡的大戶,土地多、產業多,抗戰時出了不少英才!”據李氏家譜記載,公元1403年,明成祖朱棣遷都北平,將大量江南富戶、山西商人及各地流民遷進畿輔。當時,家住山西洪洞縣的李德攜同王、賈兩位表兄,一起遷入該村。后經明清兩代,傳至第十九世李永祥、李啟祥兄弟二人。李永祥生九子,七男二女,長子李錦波,長女李錦雲,次子李瀾波,三子是胡陽的姥爺李月波,四子李濬波,五子李清波,二女李錦文,六子李竹波,七子李雲波。李啟祥生八子,五男三女,長子李恩波,次子李鑒波,長女李吉坤,三子李鏡波,二女李聚坤,四子李惠波,三女李秀坤,五子李澱波。

“我們家雖然是大地主,但家風忠厚、思想開明,眼見日本人殘害同胞、蹂躪家園,自然義憤填膺。我們的親家佟麟閣將軍之死,更是進一步激發並堅定了先輩們參加抗戰的決心!我大伯李恩波參加了抗日遠征軍,赴緬甸作戰。我三叔李鏡波,不到15歲就加入了河北人民自衛軍。我父親李鑒波1943年加入八路軍,兩年后戰死沙場,當時才32歲,那年我不到6歲。”從一本厚厚的相冊中,李啟祥之孫、77歲的李最強老人,翻出一張泛黃的黑白照片,仔細端詳著父親年輕時的面龐,努力回想著父親的點點滴滴。可腦海中清晰的,依舊只是照片中那青春燦爛的笑容,“唉,太小了,記不清了……”

“唉,記不清了……”提起父親,89歲的李維鈞老人發出了同樣的感慨。

李維鈞是李永祥之孫、李錦波之子。“父親常年隨軍轉戰,很少回家。聽村裡老人講,他當年在白崇禧部隊,抗戰時參加過淞滬會戰、武漢會戰、衡陽會戰等,后來官至國民黨57師軍法處處長。我二叔李瀾波,曾任國民黨高射炮兵營營長,親手打下過日本鬼子的飛機!我大哥李維新15歲就參加了八路軍,轉戰華北、西北。我也參加了兒童團,給部隊送情報、送物資……”說起抗戰,李維鈞眼睛裡閃爍起光芒。

與李維鈞、李最強相似,68歲的齊繼光對於父親的印象也僅僅來自於僅有的幾張黑白照片和長輩們有限的講述。

齊繼光是李永祥之外孫女、李錦文之女。“父親齊寶華是八路軍冀中軍區司令員呂正操的部下,參加過多次戰役,在日寇‘五一’大掃蕩中身負重傷,幸被一位老鄉救活,后因傷病復發不治身亡,享年32歲。”齊繼光凝視著一張已經褪色的父母合影,聲音變得哽咽,“父親去世時,我才3歲,妹妹隻有40天,全靠母親一人把我們拉扯大。我母親抗戰時加入共產黨,任冀中軍區地下聯絡員,為八路軍傳消息、送物資。在當時農村的封建環境,她作為一位女同志投身抗日是很不簡單的,家裡很支持!”

而直接影響李錦文投身抗日的,是她的五哥李清波。

《李清波自傳》中記載,抗戰爆發后,冀中地區組織抗日自衛軍,提出“有人出人,有錢出錢,不分階層,不分黨派,團結抗日”的口號。李家積極響應,捐獻了不少槍支、馬匹和銀元。三哥參加了抗日工作。1938年,李清波被蠡縣政府聘為北齊村抗日小學校長,1939年,參加了蠡縣抗日宣傳隊,加入共產黨。1940年至1942年,被調入冀中《新建設報》《冀中導報》任編輯記者,多次參加游擊戰,歷盡艱險。

《李清波自傳》中提到的“三哥”,就是胡陽的姥爺李月波。

胡陽小時候最喜歡坐在姥爺膝頭,纏著姥爺講抗戰故事。因此,成為家裡知道姥爺抗戰經歷最多的人——

“姥爺的大姐李錦雲嫁到了佟麟閣將軍家做兒媳,姥爺年少時經常住在佟家。在北平上大學時,他多次參加學生運動,有一次到南京請願抗日,還受到了何應欽的接見。抗戰爆發后,他來到河北深縣抗戰學院,加入了八路軍,成為賀龍120師的一名參謀,參加了齊會戰斗等戰役。八路軍作戰艱苦,每天行軍常常100裡以上,衛生條件也差,姥爺得了重病,被迫回家。在家鄉,他秘密為八路軍運送過槍支、彈藥、被服。”

“我們家的抗戰故事太多了!”李清波二女兒李維亞充滿感慨,“我四伯李濬波,曾以商店經理身份,秘密為八路軍採買槍支彈藥、通訊器材,並傳遞情報。我六叔李竹波是村裡兒童團的團長,16歲參加八路軍,打過游擊,救過傷員。”

……

回憶,凌亂支離。一個家族的烽火抗戰路,卻已然清晰。

與魔鬼擦肩

戰爭的血腥與殘酷,隻有親身經歷才有切膚之感。日寇的狡黠與強悍,隻有親眼目睹才會心驚膽寒。

“日寇可絕不像‘抗日神劇’裡那樣弱智與無能。”胡陽聽姥爺講過幾個真實的故事:

有一次,日軍為震懾村民,清除民兵組織和八路軍武裝,就派人偽裝成八路軍來到村子,很多民兵看見“親人”趕忙上前迎接,結果身份暴露,當場被刺死。有一次,八路軍120師在五台山附近包圍了一股日軍很多天,日軍眼見彈盡糧絕、救援無望,幾十名官兵全部剖腹自殺。還有一次,為躲避進村的日軍,胡陽姥爺的四弟李濬波帶著李家老小投奔其他親戚的途中,窺見了日軍——隊伍一眼望不到頭,趾高氣揚,殺氣騰騰。突然,遠處傳來幾聲槍響。李濬波循聲望去,等再回過頭時,那支龐大的軍隊竟然不見了!過了好半天他才看清,日軍已躲避起來開始反擊。原來,他們在遇襲后瞬間完成了尋找掩體、隱蔽隊伍、組織還擊,其訓練之有素,讓見過軍閥混戰場面的李濬波驚詫不已。

胡陽姥爺的五弟李清波的遭遇,則相當凶險。李維亞這樣描述:

日寇“五一”大掃蕩時,父親所在報社被嚴重破壞,他和同志們轉入地道隱藏多日。地道內陰暗潮濕不見陽光,父親長了嚴重的疥瘡,無奈返回老家。為防止敵人追擊,家人安排他在村東的墳地躲藏。一次,他出來打探組織下落時,恰好撞見巡查的日本鬼子。他們檢查了他的手又看了他的肩,沒有農民常有的老繭,就認定他是八路軍,用刺刀頂住胸膛。父親急中生智,說自己在村裡染坊管賬,沒種過地。他從小在家裡的染坊耳濡目染,把染布過程說得一清二楚。可鬼子還是不信,押來看墳的老鄉質問。“我是不是在染坊管賬?”老鄉心領神會,任鬼子怎麼威脅,一口咬定父親就在染坊管賬。父親這才逃過一劫。

胡陽姥爺的六弟李竹波的經歷,可謂驚心動魄。他在一篇回憶文章中,對此有生動的描寫:

“一天晚上,地下聯絡員向蠡縣大隊報告說,明天鬼子要來掃蕩。大家連夜堅壁清野,30多位輕傷員向南轉移,但有兩位重傷員讓大家犯了愁。一位大腿骨折無法行動,一位神志不清昏迷不醒。我自告奮勇,留下來照顧他們。雖然危險,但情況緊急,領導隻得同意。村長領來一位大嫂,是共產黨員。大家立即動手把兩位傷員抬到她家的一個小夾壁牆內。那裡空間很小,隻能順著擺兩塊門板。鋪上棉被,讓傷員躺好,我守在昏迷傷員身旁,大嫂提來一壺水,放下一根葦管。之后,她把一個舊大衣櫃堵在牆外,又在上面蓋了幾層高粱稈兒,堆了很多雜草,說了聲‘放心,別出聲’就走了。此時天已蒙蒙亮。

“后來外面有人喊‘鬼子來了,快走!’接著就是槍聲、馬蹄聲、雞飛狗叫聲,亂作一團。這時,昏迷傷員突然手舞足蹈大喊大叫起來:‘沖啊!殺啊……’這可把我驚出一身冷汗。我趕緊用葦管吸了一口水吐在他嘴裡,他吸吮起來,才逐漸安靜。他真是條好漢!聽說是機槍手,戰斗英雄,輕傷不下火線,直到重傷暈倒。

“不知過了多久,門口有老鄉說話,牆外有人抱雜草、搬衣櫃,接著就看見了大嫂、領導和戰友們。‘小李,我們擔心死了,以為再也見不到你了。你們在這裡堅持了一天一夜,好樣的!’這是我16歲參加八路軍時第一次執行任務。”

日寇的種種惡行,李維鈞和他78歲的妹妹李雪東、75歲的堂妹李維蒲,至今記憶猶新:

“有一次,鬼子遭遇了八路軍主力,吃了大虧。他們為泄憤,進村燒殺搶掠,往我們的水缸、菜缸裡扔大糞,還把很多八路軍和村民的尸體拉到村口焚燒,難聞的氣味持續了整整好幾天。

“為躲鬼子,我們隨身帶著包裹,吃飯、睡覺都放在身邊,一有動靜拿起來就跑。

“我當時也就三四歲,隻記得偎在大人懷裡,眼前就是鬼子明晃晃的刀尖。”

……

“日寇真的非常凶殘狡猾!”不過,讓胡陽更為驚嘆的,是那些普通的中國人面對強敵所表現出來的同仇敵愾、寧死不屈的氣節,“這才是抗戰勝利的關鍵!”

先輩的饋贈

歷史的硝煙散去,一場艱苦卓絕的戰爭,改變了一個國家的走向,更牽動著一個家族的浮沉——

李錦波,解放后幾經輾轉,赴天津新華中學任教,后轉入工廠,至退休,后輩居河北、甘肅、天津等地﹔

李瀾波,抗戰勝利后前往台灣,后輩居中國台灣、美國等地﹔

李月波,解放后在天津河西區文化館任職,至離休,后輩居天津等地﹔

李濬波,解放后在天津五金電鍍廠任職,至退休,后輩居天津、河北等地﹔

李清波,抗戰后期赴蘭州學醫,此后加入解放軍,改名李嵐,參加了平津戰役、抗美援朝戰爭,后為解放軍第254醫院泌尿科主任,至離休,后輩居天津、美國等地﹔

李錦文,抗戰勝利后回河北老家任教,至退休,后輩居河北、北京等地﹔

李竹波,抗戰勝利后參加了解放戰爭、抗美援朝戰爭、抗法援越戰爭,從事衛生防疫工作,后在軍事醫學科學院任職,至離休,后輩居北京等地﹔

李恩波,解放后轉入保定運輸隊,至退休,后輩居河北等地﹔

李鏡波,抗戰勝利后參加了解放戰爭、抗美援朝戰爭,后為浙江軍區台州軍分區副政委,至離休,后輩居浙江、安徽、北京等地﹔

李維新,抗戰勝利后參加了解放戰爭,從事醫療工作,后任蘭州軍區衛生部副部長,至離休,后輩居甘肅等地﹔

……

如今,除安居紹興的92歲李鏡波老人外,這些為抗戰拋洒過青春熱血的先輩都已故去。留給我們的,隻有家族光輝的歷史、斑駁的回憶和不朽的精神——

“‘李氏宗祠’當時無人不知。懸挂於正廳上方的‘李氏宗祠’匾額是徐世昌題寫的。宗祠有前后兩進院落,前殿供奉著祖宗牌位,后殿是私塾,院裡種著鬆柏,因為戰爭都死掉了,隻剩那一棵古柏了。宗祠門口原來有兩尊大石獅子和兩根十多丈高的旗杆,在村外10多裡都能看見”﹔

“咱家當年有醋坊、油坊、染坊、果木園,樂善好施、恩澤鄉裡。鄉親們稱咱家為李善人,還籌款為咱家修建了善人碑,可惜因為一場戰爭都毀了”﹔

“先輩們為了抗擊日寇、保衛國家,舍家舍業、不懼生死,前赴后繼、血洒疆場,這才換來了咱今天的好日子。咱可得好好珍惜、好好努力,別辜負了他們,給老李家丟臉”﹔

……

在胡陽創建的“抗戰報道”微信群裡,五湖四海的李氏后人們在此相聚,回憶家族往事,講述抗戰故事,暢談抗戰精神。

這,就是先輩對子孫最好的饋贈!

在蠡縣,我們和胡陽前往採訪的那天,李維鈞老人特意穿上了自己按照當年八路軍草鞋樣式親手編織的涼鞋,黑白相間,煞是好看。雖已年近九旬,但回憶起抗戰,卻是思維敏捷、條理清晰,講到動情處還放聲唱了起來——

“九月十八又來臨,東北各地起了義勇軍。鏟除賣國賊,打倒日本兵……”

“八路好,八路強,八路軍打仗為哪樁?八路軍打仗為老鄉……”

“大刀向鬼子們的頭上砍去!全國武裝的兄弟們,抗戰的一天來到了……”

老人滄桑有力的聲音在院落回蕩,在我們每一個人的心間回響。

午時的陽光正烈。“李氏宗祠”舊址上,那株古柏傾下身子,聽著后人的高唱,憶起家族崢嶸的過往。偶爾動一動葉子,一抒心中的喟嘆與欣暢。

歌聲嘹亮,蟬用力地和著。

記者手記

抗日戰爭,對每一位中華兒女和每一位熱愛和平的人,都是一段不能忘卻也不該忘卻的記憶。

不為重溫悲傷,不為加劇仇恨。隻為,悼念在戰火中逝去的一個個無辜鮮活的生命,緬懷在民族危亡關頭浴血疆場的英雄兒女﹔隻為,以史為鑒,開創人類共同的美好未來。

我們感到欣慰。欣慰於有許多像胡陽這樣的年輕一代,為繼承弘揚抗戰精神付出著不懈努力﹔欣慰於在全民族共圓“中國夢”的偉大時刻,這種以愛國主義為核心的抗戰精神正以不同的方式紛繁呈現。

在李家的抗戰故事中,我們看到了抗日戰爭給一個家族帶來的傷痛和命運改變,更看到了一個家庭為了國家民族大義送子上戰場、舍家衛祖國的豪情壯舉。他們的故事,是偉大民族精神的具體體現,是千千萬萬個不願做亡國奴的中國普通家庭的真實寫照。正是這一個個普通的個人和家庭,鑄起了抗擊日寇的鐵壁銅牆,挺起了中華民族的錚錚脊梁。

這是一個家族的抗戰,一個全民族的抗戰!

讓我們向每一個參與過抗戰的個人和家庭致敬!為每一個為弘揚抗戰精神而行動的個人和家庭點贊!

| 相關專題 |

| · 專題資料 |