記者 何 聰

2015年09月01日09:06 來源:人民網-人民日報

|

|

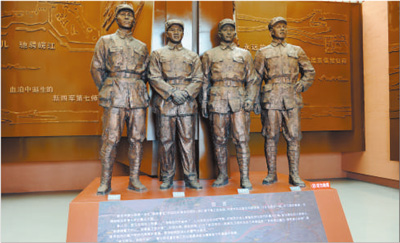

新四軍第七師紀念館張鼎丞、曾希聖、譚希林、傅秋濤等將領的雕塑。 |

鐵流浩蕩聚豪杰

“去年十月你們復電謂巢湖、瓦隔湖間不過百裡,通過甚難,但現時我在無為、桐城已有根據地。雖隻一二縣,其戰略意義卻勝過敵后大塊根據地,應極端重視之。”這段文字來自1941年2月1日,毛澤東為中央軍委、中央書記處起草的給劉少奇、陳毅並告彭德懷的電報,其中“無為”就是現在安徽省無為縣,曾為皖江抗日根據地的核心區,也是新四軍七師的誕生地和師部所在地。

近日,在無為縣紅廟鎮澗邊自然村,記者走進了新四軍七師司令部舊址。家住澗邊村的李先勝今年86歲,他告訴記者,記憶中最深刻的是日本鬼子來掃蕩。“七師在此常駐的時候,我才八九歲。日本鬼子來掃蕩的時候,不少村民的房屋都被燒了。”

“皖江地區地理位置優越,土地富饒、人口密集,是日偽軍全面佔領和掠奪的重點區域。皖江地域狹小,‘皖南事變’后,是否在此建立根據地,新四軍中不少人是有疑慮的。”無為縣黨史專家王敏林介紹說。

1941年5月1日,第七師在無為縣胡家瓦屋成立,全師總兵力1900人。“隱蔽據點,穩步向四方發展”。新七師遷至紅廟鎮的三水澗后,該地就成了七師黨、政、軍、群首腦機關的大本營。七師先后開辟了桐西游擊根據地、泊湖游擊根據地及巢北含和地區,將皖江根據地擴展到安徽的大江南北。

“華中連成片,無為是關鍵”。時任新四軍政委劉少奇指出,“無為是二師、五師和六師之間的中心地帶,像一個紐扣,起到聯結作用。”第七師使得新四軍連成一片,形成鄂豫邊、皖江、淮南3塊敵后抗日根據地相互呼應的局面,猶如刺刀,插在華中日軍的心臟地帶。

驅寇重任起怒潮

1943年3月17日,日軍從銅陵大通突襲而來,到嚴橋山上時,距離師部也就3公裡。“當時日軍糾集了6000余兵力,企圖一舉消滅七師及主力部隊。” 王敏林介紹,日軍這次“掃蕩”行動非常秘密,夜間行動,器材輕便,繞過七師警戒線。

當天雨大風急,面對日軍的四面夾擊,七師師部決定實行分路穿插,跳出敵人包圍圈。向南一路由副師長傅秋濤帶領師機關人員及師部警衛連沿三水澗北面行進,在石澗埠與日軍遭遇,激戰中打開突破口,奪路南進,繞至日軍后方。政委曾希聖帶部分師部人員與師直獨立團向北突圍,沿途相繼與巢縣、東關之日軍展開激戰,18日拂曉進入銀屏區的仙人洞附近,山外則被日軍團團包圍。18日夜,曾希聖命令師直獨立團,分兩路實施突圍行動。

20日,日軍千余人進入山區,開始連續數日的搜山。七師主力部隊即在日軍側背,不斷進行襲擊。同時和含、沿江、皖南等各個支隊,趁日軍后方空虛,紛紛向東關、開城橋、橫山等日偽據點進行猛襲,經兩日激戰,殺傷日偽軍300余人,終將“掃蕩”粉碎。在這次反“掃蕩”中,七師付出重大犧牲,損失200余人。七師供給部部長鄭行福、師直屬隊總支書記曾憲忠、師供給部副部長郭儀鴻等犧牲。

“第一次掃蕩后,七師總結了經驗,建立了三五裡一個或一村一個的遞步哨、消息樹等各種傳遞消息的土辦法,可以迅速掌握日軍的行軍方向、速度、人數等情報。” 無為縣新四軍研究會副會長蔣克祚說,“正是情報工作的充分運用,讓此后日軍的幾次大規模掃蕩受到重創。”

艱難敵后開新宇

“在艱難困苦的條件下,新四軍第七師在4年多時間裡,建立了面積3萬多平方公裡的皖江抗日根據地,擁有人口180萬。共與日軍進行了2000多次戰斗,攻克日偽據點200余處,擊斃擊傷敵1.4萬人。”蔣克祚告訴記者。

澎湃的歷史大潮,給澗邊村留下抹不掉的紅色印記。佔地面積約26400平方米的新四軍第七師紀念館巍然屹立,有8個展廳、1個專題影像廳,展出各類文物文獻300余件,全面介紹了新四軍第七師發展壯大的歷史。解說員介紹,七師在這裡開墾荒地、植樹種棉,先后實施了惠生堤、三閘工程等大型水利項目,保障了當時的農業生產,有的工程沿用至今。

“雖然在戰火紛飛的年代,人民的生活困難,可是七師的戰士們卻自力更生,不僅實現了自給自足,還為新四軍乃至延安都給予了財力物力上的支持。”在無為縣紅廟鎮澗邊村,說起村子的革命史,村民無不自豪。“他們住在老百姓家裡,卻從不吃百姓一粒米,農忙的時候還會幫我們做農活,自己也在前面的山上開荒種地。”

此外,在南京、上海相繼淪陷之時,皖江革命根據地又發布了一次性稅收政策,所有經過的商戶隻需交納一次稅即可,江浙徽商戶紛紛選擇從這裡運輸貨物。一時間,根據地的財政收入大幅提升,為抗戰積蓄了財力物力和信心。

《 人民日報 》( 2015年09月01日 09 版)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微