王 粲

2015年09月01日09:07 來源:人民網-人民日報

|

|

抗戰時期沙磁區紅岩村八路軍辦事處工作人員演唱抗戰歌曲。 |

|

|

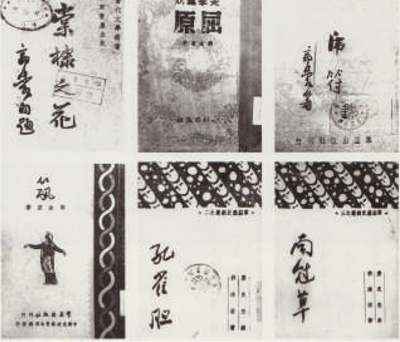

抗戰時期郭沫若在沙坪壩賴家橋完成了《棠棣之花》《屈原》《虎符》《高漸離》等歷史劇創作。 |

|

|

重慶南開中學抗日宣傳隊深入農村宣傳抗日救亡時演出合影。 |

上個世紀三十、四十年代,在日寇侵華,山河動搖,國難當頭之時,一大批大專院校、科研機構、政府要津、重要工廠,一大批教育家、科學家、文學藝術家、工商實業家西遷重慶,匯聚在今天的重慶市沙坪壩區的土地上。

當時,這片土地叫做沙磁文化區。抗戰八年,這裡擁有中央大學、重慶大學、交通大學等22所高校和全國1/8的大學生以及眾多學術科研機構,是抗戰大后方的科教文化中心。郭沫若、巴金、冰心、徐悲鴻、李四光等許多名人在這裡工作、教學和創作,丁肇中、周光召、朱光亞等一代精英在這裡就學成長。

這裡,也是中共中央南方局、八路軍駐渝辦事處的所在地。周恩來、董必武、葉劍英等老一輩無產階級革命家在這裡開展了可歌可泣的抗日民族統一戰線活動,培育了紅岩精神。

作為抗戰大后方的教育文化中心——沙磁文化區,在中國共產黨的抗日民族統一戰線的領導和影響下,展開了轟轟烈烈的抗日救亡文化運動,產生了大量文化、藝術、科研精品,像擎起時代的火炬一樣光芒四射,在中華民族最危險的時刻,鼓舞全國抗戰士氣,砥礪同胞忍受最大的艱苦,爭取最后的勝利和民族的獨立解放。

今天,站在中國人民抗日戰爭勝利70周年的歷史關頭,筆者追尋這些歷史留下的印記,穿過沙坪壩數量繁帙的抗戰歷史遺跡、資料檔案,回望歷史,讓世人重新感受和接觸沙磁文化區那一段光耀千秋的烽火歲月。

沙磁演講激發抗戰決心

1938年,日寇相繼佔領武漢、廣州,大片國土淪陷。國家的前途、民族的出路何在?1938年的大后方重慶彌漫著一股“亡國論”的氣氛。這年12月下旬,由中共重慶大學支部和中央大學支部通過中蘇問題研究會出面,邀請中共中央南方局書記、國民政府軍事委員會政治部副部長周恩來為兩校師生演講,幫助大家正確分析抗戰形勢。周恩來的演講題目是《第二期抗戰的形勢》,他在演講中闡述了毛澤東的持久戰思想,批判了“亡國論”“速勝論”的錯誤觀點,明確指出:“中國抗戰是長期的、不是短期的,持久戰的方針是確實的。”翌年1月,周恩來又到同樣西遷至沙磁區的南開中學演講,向師生們做了《抗戰形勢》的報告,分析戰勝日寇的困難和有利條件,鼓勵師生團結抗戰、反對投降逆流。

周恩來的演講在文化區產生了熱烈反響,為了更多地了解抗戰形勢,區內各校還邀請了鄧穎超、馮玉祥、張治中、郭沫若、張伯苓、馬寅初、陶行知、老舍、羅家倫、史良等眾多軍政要員、文化人士、社會賢達到校演講。在重慶大學理學院禮堂,鄧穎超講到國際婦女運動和婦女解放問題,鼓勵婦女參加抗日斗爭。

“1939年,文化區內形成了一次抗日演講高潮。”沙坪壩區地方志專家張建中介紹,這些演講涉及抗戰時期的政治、經濟、教育、文化、科技等諸方面,比如有張伯苓的《斥汪兆銘和平論調》、馬寅初的《戰后經濟問題》、鄒韜奮的《研究學術與抗戰的關系》等。張建中說,抗戰時期,周恩來與一些著名人士的演講和報告,在文化區產生了深刻影響,有力地推動了大后方抗日救亡運動的發展。

文藝作品激勵大眾抗戰

在重慶歌樂山金剛坡下的沙坪壩區西永街道賴家橋老成渝公路旁,有一座古色古香的老四合院式的農舍——它就是抗戰時期,郭沫若寓居重慶的地方。也是抗戰大后方在中共中央南方局和周恩來直接影響和領導下,具有廣泛代表性的進步文化機構“國民政府軍事委員會第三廳和文化工作委員會”的鄉下辦事處舊址。遠離抗戰硝煙70年之后,筆者再走進這座院子,扑面而來的依然是一幀幀團結在抗日民族統一戰線之下,郭沫若、陽翰笙、沈雁冰、杜國庠、田漢等一大批有識之士、愛國文人把文藝當作抗敵武器,全心投入抗戰洪流的歷史畫面。

在沙磁文化區,郭沫若完成了《屈原》《高漸離》《棠棣之花》等歷史劇的創作。巴金把他和茅盾創辦的出版社“烽火社”遷來沙坪壩,辦起了互生書店,出版了《烽火小叢書》《吶喊小叢書》等一系列抗戰紀實文學作品。冰心、徐悲鴻、豐子愷、宗白華、臧克家、老舍等眾多知名文學家、藝術家也創作了大量杰出作品。李四光、竺可楨、嚴濟慈等科學工作者發起成立“中國科學家工作協會”,在抗戰如此艱難的條件下,為國家貢獻了許多科研成果……

採訪中,張建中特地提到了常駐在沙磁文化區,由第三廳和文化工作委員會領導的孩子劇團。孩子劇團成立於1937年,1939年孩子劇團輾轉到達重慶,住在離第三廳不遠的陳家橋。在周恩來、郭沫若的關心、指導下,孩子劇團在重慶上演了抗戰兒童劇《樂園進行曲》、延安歌曲《農村曲》、歌舞劇《法西斯的喪鐘響了》等大量抗戰文藝節目,為抗戰時期的抗日宣傳和戲劇繁榮作出了貢獻。

文化交流爭取國際援助

與其他地區相比,戰時的沙磁文化區集中了眾多政府機關、大中學校、文化團體、新聞媒體,是國民政府軍事委員會政治部第三廳國際宣傳處的所在地,擁有中國國際廣播電台、《新華日報》《中央日報》《大公報》等現代媒體,在對外文化交往中具有獨特的區位、人才優勢和良好的載體優勢。生活和工作在沙磁文化區的文化名人也通過這一平台,廣泛開展對外藝術交流,爭取更多國際援助。

長期從事沙磁文化研究的文化學者吳波講述了當年轟動一時的《百鴿圖》赴美的故事:

抗戰期間,為爭取美國盡快加入國際反法西斯斗爭,時任中央大學藝術系國畫教授的張書旂創作了一幅以花鳥為題材的巨幅中國工筆畫《世界和平的信使》(國人稱之為《百鴿圖》,贈送給時任美國總統的羅斯福。這幅圖創作於1940年的重慶沙坪壩,為躲避日軍轟炸,張書旂是在沙坪壩鬆林坡防空洞裡,前后費時兩個月完成的,畫面百羽翔集、栩栩如生,凸顯憧憬和平的主題。畫面完成后,中央大學校長羅家倫在圖幅右下角題了一首七絕。1941年,該圖作為國禮贈送給了剛剛第三次當選總統的羅斯福,不久以后,羅斯福專門函令美國駐華大使代為致謝。

救亡宣講喚醒民眾抗敵

抗戰時期的沙磁文化區聚集了全國1/8的大學生,在中國共產黨抗日民族統一戰線的號召下,文化區各學校的師生們紛紛組織起來,利用寒假、暑假、周日,派出鄉村宣講團、服務團,深入鄉村宣傳抗日救亡。

張建中告訴筆者,1937年冬,重慶大學抗敵后援會組織了沙磁區第一個鄉村宣傳團赴各鄉鎮宣傳抗敵,在20多天的時間裡,行經川東八縣,聽眾達5萬多人。

“從1937年到1940年,重慶大學師生共組織了4次鄉村宣傳團,師生們運用教唱抗日歌曲、演出話劇、發表演講等形式,向民眾揭露了日本軍國主義的野蠻罪行。”張建中說,南開中學的師生也在張伯苓校長的領導下,組織起了春假宣傳隊,他們於1938年4月10日出發,到江北縣各鄉鎮、北碚一帶以及沙坪壩的磁器口、小龍坎等地街頭宣傳抗日救亡,發動老百姓抗日救亡保衛家園。

1938年暑假,四川省立教育學院的師生組織了更大規模的農村服務團,他們共分四個組,前往鄰近省份、縣鄉開展宣傳工作。在宣傳過程中,他們還得到梁漱溟等專家學者的幫助,注重社會調查研究,把指導農民科學種田、科學飼養牲畜作為抗敵宣傳內容之一,促進農民增加生產以支援抗日戰爭。

……

從滔滔嘉陵江之濱,到巍巍歌樂山之下,八年抗戰的烽火和大轟炸的血色記憶,讓沙磁文化區浴火之后更加繁盛,讓后來的沙坪壩區屹然崛起。因為,這裡有講不完的歷史,詠不盡的史詩,沙磁文化區留下的每一處抗戰遺跡遺址,留下的每一段感人肺腑的抗戰故事,留下的每一件不朽的抗戰文學藝術作品,都昭示著那一個滄桑與苦難、堅韌與勝利的時代,昭示著中華民族偉大的民族精神。沙磁文化區,聞於世垂於史。

《 人民日報 》( 2015年09月01日 13 版)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微