1. 1964年鄧發任大成縣委書記

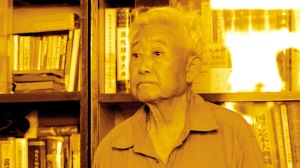

2. 楊秋祥

3. 劉貴臣

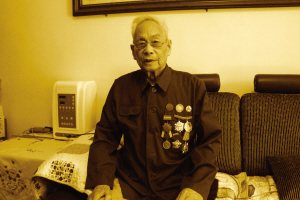

4. 王樹德

5. 許佔都

6. 魏豐

7. 1945年9月抗戰勝利后劉堅壁(右一)與戰友在山西文水

在我們身邊生活著一群抗日老兵,如今他們大多已經是耄耋之年的老人了,在他們最寶貴的青春時代,用熱血譜寫了輝煌的抗日篇章。連日來,我們在市委老干部局工作人員的帶領下,走訪了這群老兵,聽他們講述了那驚心動魄的抗戰歲月,從他們的講述中,讓我們重新感受到那血與火的較量,生與死的考驗,雖然他們僅僅是千萬抗戰老兵的一小部分,但是從他們講述中,讓我們感受到千萬抗戰老兵用激情譜寫的青春贊歌。

劉貴臣: 在“神一連”打鬼子

人物介紹:劉貴臣,1927年5月出生,1939年8月參加革命工作,1944年8月加入中國共產黨,1982年12月離休,離休前任河北區副食公司王串場副食基層店副經理。

1944年7月的一天,團部召開班級以上干部會議,會議的內容是部署解放臨清。領導決定讓我們一連為第一梯隊,擔負主攻任務。

大部隊過河后,就隱蔽在高粱地裡。這裡離縣城約兩裡多地。就在這時上級突然命令,第一梯隊原地待命,二、三連准備戰斗。早晨3點多鐘,戰斗打響了。二、三連的同志投入了戰斗。槍炮聲響成一片,民兵和護救隊把傷員抬了回來,戰斗非常激烈,我方傷亡不小。就在這時,營部通訊員跑來向連長報告說,上級命令:一連准備,按原來計劃作戰。我們一連猛沖上去,和其他兩連戰友打死不少鬼子。前面的鬼子騎兵死成一片,后面的步兵掉過頭來朝城裡跑,我們猛追不放,敵人來不及關上城門,我們就沖進了城。剛一沖進城,前面的戰士倒下了。原來城裡有個碉堡,裡面的機槍在掃射,我們被迫停止了追擊。營參謀長自告奮勇,帶頭朝著和碉堡相連的房子爬過去,剛剛爬到房上,還沒站好,就被碉堡裡的敵人打倒在地。就這樣營參謀長犧牲了。一看營參謀長犧牲了,我急了,不顧一切朝碉堡爬去,結果還沒站穩也被打倒在地。我負了傷,衛生員和戰士把我抬到擔架上,取出了子彈頭,我掙扎著站起來,繼續投入了戰斗。最后我們終於用炮彈炸掉了碉堡。碉堡除掉后,我方大部隊追擊日本鬼子,勝利地解放了臨清縣。

楊秋祥: 我為八路軍買子彈

人物介紹:楊秋祥,1926年8月出生,1944年10月參加革命工作並加入中國共產黨,1990年12月離休,離休前任原漢沽區政協副主席。

1943年初,八路軍三十八區隊的採購員張季找到我,他對我說:“小楊,你不能隻會教書,還要干點有分量的大事。”我問:“啥事有分量?”他說:“你幫我買子彈,敢不敢?”

父親答應幫我試一試,他去找朋友宋敬軒。宋敬軒與我父親說,買子彈要去北門外的一家小飯館與一位叫連元的人接頭,暗號是“二兩白酒”。不料接頭過程中出了岔子,我被抓到了東關警備隊。到了警備隊就對我進行審訊,一位軍官模樣的人問我:“你是不是當上八路了?”我搖搖頭說:“沒有。”他又問:“你是不是幫八路買子彈?”我裝出一副冤枉的樣子說:“長官,這是哪兒的事呀?我怎麼知道哪有賣子彈的?”

宋敬軒知道我被抓后,專門過來探望我。因為鬼子根本沒有抓住我的把柄,我就被釋放了。晚上睡覺時,宋敬軒說:“你睡覺機靈點兒,別脫衣服,明天早上我一捅你你就跟我走。”第二天,天剛蒙蒙亮,宋敬軒就捅醒了我。我倆溜出房間,迅速穿過敵軍封鎖線,見河沿上沒有日偽哨兵就一口氣跑出南門,累得上氣不接下氣。這時,宋敬軒解開上衣,露出扎在腰上的300枚子彈。我興奮極了,接過子彈,向他深深鞠了一躬,然后迅速離去,把子彈送給了三十八區隊。

鄧發:抗日烽火中的大城縣

人物介紹:鄧發,1914年11月出生,1940年5月參加革命工作並加入中國共產黨,1982年7月離休,離休前任市水利局副局長。

抗日戰爭初期,我在大城二、八區區委工作,之后任新九區區委書記,對日寇在大城的慘無人道的獸行親眼目睹,深有感受。慘無人道的日軍在王裴庄殘殺的105人,尸體與人頭分離,在腥臭血水裡浮漂著,滿滿的一坑。鄉親們用鐵鉤等打撈死尸,泣不成聲。有的找到尸體找不到人頭,有人就暈倒在血水裡。我當年在王裴庄給鄭錫謙家當長工,聽說堂姐夫傅慶臣家三口人全被日軍殺害,也跳進血水裡找,找到我的堂姐秀芳和堂姐夫,找不到4歲的外甥女娟娟。鄭樹盤老大爺告訴我,孩子被日軍屠殺后,扔到坑西邊被狗吃了。我一聽,差點昏倒。大家仇恨滿腔,紛紛咒罵那些禽獸不如的日本獸兵。其間,安慶屯村少林會的教師葉樹文掄起提水扁擔打死5個日寇,然后飛似地跑進青紗帳,被稱為大城縣打死日本獸兵的第一人。

為抗擊日本侵略者,在中國共產黨的領導下,人民組織起來,武裝起來,不足20萬人口的大城縣有14300多人參加了八路軍主力部隊和縣區地方武裝,並出現了很多妻子送郎上戰場、父母送兒打東洋的愛國主義典型。抗日戰爭期間,大城縣軍民或配合上級八路軍主力部隊,或獨立與敵人進行大小戰斗1100余次,有1000余名縣區武裝指戰員、300多名縣區地方干部、7000多名民兵參加了戰斗。共擊斃日軍360余人,斃傷俘偽軍5200多人。在殘酷的戰爭中有560多名武裝指戰員和148名縣、區地方干部英勇犧牲。大城縣軍民,用自己的鮮血和生命,解放了自己的家園,在抗擊日寇的歷史上,寫下了激昂、悲壯、不朽的篇章!

“前事不忘,后事之師”,我們和我們的子孫后代絕不能忘記70年前的那段血淚歷史與日寇殊死斗爭的勝利史,不能忘記千百萬烈士用鮮血換來的全國解放和幸福的今天。

郭發科:轉戰津南大地斗敵寇

人物介紹:郭發科,1923年9月出生,1940年8月參加革命工作並加入中國共產黨,1986年3月離休,離休前任津南區委書記。

打日本的時候,我那時才十幾歲,在村裡當書記。我18歲就入黨了。這小日本忒壞了,我為什麼出來工作呢,就是為打小日本,不打不行啊,忒壞呀,他們到處燒、殺、搶啊。

我那時候屬於任丘縣,任丘縣以后,在勝芳學習幾個月就分配津南來了。當年在津沽大地上活躍著中國共產黨領導的兩支抗日武工隊,津沽武工隊和津郊武工隊。這兩支武工隊就好像兩把利劍深深地插在敵人的心臟,讓敵人終日不得安寧。

武工隊就是武裝工作隊的簡稱。武工隊深入敵佔區主要任務是發動和組織群眾,建立和恢復黨的組織,成立秘密的人民政權,打擊和瓦解日、偽軍,摧毀日、偽組織和政權,配合抗日根據地的對敵斗爭,使敵佔區逐步變為根據地。武工隊活躍在敵佔區,各種物資補給都很困難,武器彈藥的補充更是難上加難,沒有武器不但無法殺敵,更不可能保護自己。那時手榴彈可是武工隊的寶貝,一般情況下不使用,隻有危急時刻才會用上軍工廠生產的手榴彈。面對這一形勢,武工隊隊員們開動腦筋,各式各樣的“先進武器”就這樣出現了。咱們自個造手榴彈,咱這手榴彈一般的是耨子盒那個瓶子,裝裡頭炸藥,也得炸得滿臉花呀,扔出去就響,挺急,不像手榴彈似的過一會兒才響,這扔出去就響。地雷呢,也是造地雷,這個地雷呀,咱一般的給咱村找那個罐子,腌菜的那個罐子,使那個玩意裝上炸藥以后,把線安底下,安個地方一過,這麼一拉,汽車都給炸飛了。

許佔都:我參加八路軍的歲月

人物介紹:許佔都,1927年3月出生,1942年10月參加革命工作,1945年11月加入中國共產黨,1983年12月離休,離休前任原漢沽區飲食服務公司工會主席。

1927年3月7日,我出生在山西省朔州市平魯區下水頭鄉上乃河村,記得那是1942年10月的一天,八路軍隊伍來到我們村上,我哭鬧著同父母說要當八路軍,父母說我還太小,等長大再說,但我想當八路軍的想法很堅決。我又找來王指導員為我說情,在王指導員的勸說下,我父母很開明終於答應了。做通了父母的工作,我告別了親人,在家人含淚送別的目光下,我走上了打鬼子、抗日救國的道路,成為八路軍雁北支隊三大隊三中隊的一名八路軍戰士。

到了部隊后,王指導員知道我機靈又了解一些當地的情況,就把我留在了他身邊,當了中隊的通訊員。我們中隊我年齡最小,還有一名通訊員,他比我大,名字記不清了,一名衛生員、一名炊事員和司務長。我和另外一名通訊員主要負責上級大隊和中隊所屬班排的工作聯絡。三中隊是連的建制,那時隻有兩個排和一個機槍班共六十多人,裝備也差。全中隊隻有一挺捷克式機槍,百余發子彈,戰士們隻有五六發子彈,大家的子彈袋都用柴禾秸或破棉布條塞滿,以迷惑敵人。后來仗打多了,繳獲也多了,人員裝備才有了改善。

雁北地區無霜期短,每年隻收一季糧食,大多還要靠天吃飯,收成也不多。為了解決部隊吃飯穿衣問題,減輕群眾負擔,我們中隊按照上級的指示,1943年春,在堅持敵后抗戰保衛根據地的同時,開展了開荒種地、豐衣足食大生產運動。我們自制農具,大部分農具都是我們破襲敵人鐵路弄來的鐵軌打造的。我們把鐵軌運到邊區兵工廠,用這些鐵軌造槍、造炮、造手榴彈、子彈,用剩下的邊角下料來打造鋤頭、犁耙和镢頭等農具。我們按照節氣,在朔州西面的山坡地裡分別種上谷子、莜麥、黃米等當地的農作物。為了能吃上蔬菜,我們還種了土豆和豌豆。在大家艱苦努力下,庄稼長勢很好。到了秋收的時候,我們加強了警戒,戰士們都帶著槍搶收庄稼。這一年秋天,我們收獲了很多糧食,基本保証了部隊自給自足。我們度過了抗戰中最艱難的歲月。

老兵專訪 難忘歲月

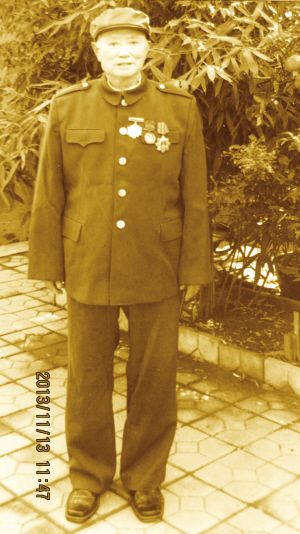

劉堅壁

1920年7月出生,1936年4月參加革命工作並加入中國共產黨,1983年12月離休,離休前任中國地質科學院天津地質礦產研究所黨委書記。

抗戰老兵 難忘故人

抗戰老兵劉堅壁老人今年已經95歲高齡,當向他問起抗戰期間留下印象最深刻的是什麼的時候。劉老用了一個詞做了高度概括,就是“艱苦”。

他說,當時作戰條件很艱苦,武器裝備和日軍相比非常差,我們的手榴彈爆炸時,有時只是炸成兩半,殺傷力非常弱。戰斗間歇,戰士們保養步槍時,沒有擦槍油就用家禽雞的肥油代替。在粉碎日軍對晉西北、忻縣等抗日根據地大規模掃蕩過程中,劉堅壁所在的特務團通訊偵察連,有一次將日軍包圍。在戰前准備階段,連隊組織官兵學習日語“繳槍不殺”,以備戰場上使用。但戰斗的發展遠遠超出劉堅壁和戰友們的設想。通偵連全體官兵雖然做了周密的戰斗部署,並一次次發起沖鋒,准備逐漸縮小包圍圈,但終因武器裝備的落后,致使日軍依靠強大的炮火和先進的武器裝備,撕開包圍圈的一個缺口,突圍出去,“繳槍不殺”的日語也沒有派上絲毫用場。

在這一過程中,正在通偵連下連當兵的、抗大畢業的特務團政治處干事崔紹坤(音),不幸犧牲。雖然70多年過去了,劉堅壁老人對這一場景仍然記憶深刻,他向我們反復重復著一句話,“崔紹坤,犧牲時穿著一雙灰色的鞋子,他是山東人,隻有23歲,比我大兩歲,他文化水平高,作戰勇敢,點子多,太可惜了。”

王樹德

1925年11月出生,1943年1月參加革命工作,1943年10月加入中國共產黨,1985年3月離休,離休前任機械工業部第五設計院辦公室主任。

老八路的“九死一生”

王樹德老人已經90歲高齡,但仍然思維清晰,嗓音洪亮。1943年1月,參加中共領導下的山東省濰縣縣大隊一連,抗日戰爭期間在濰坊市一帶與日寇浴血奮戰。

說起抗日來,王樹德老人的幾次“鬼門關”之行令他難忘。他說,1943年冬季,有一次徒步穿過山東昌邑膠河的過程中,遭到早已埋伏的日軍機槍手的伏擊。戰斗打響后,一顆子彈打在王樹德身上配備的拉弦3秒即爆的“膠東制”手榴彈上,神奇的是手榴彈沒有爆炸,他幸運地逃過“兩劫”。1945年,王樹德已升任班長,帶領一個班去偵察日軍炮樓敵情。但是不慎,他們被日軍發現,一梭子彈打過來,擊中王樹德的帽子,子彈貼著頭皮而過,又是隻有幾毫米的距離,他再次死裡逃生。王老說,抗日及之后的解放戰爭,總共7年的戰斗生涯,自己能記起的與死神擦肩而過的經歷應該不下10次。一次次地走過“鬼門關”,讓王樹德越發體會到活著的意義和對生命的珍惜,以至影響到他日后的工作,無論在哪個崗位,都能做到認真做事,誠懇待人。

魏豐

1922年10月出生,1940年3月參加革命工作,1938年2月加入中國共產黨,1983年2月離休,離休前任寧河縣鄉鎮企業局辦公室主任。

難忘李家窪突圍

住在寧河縣城農家院中的老同志魏豐,雖然已是93歲高齡,但仍精神矍鑠。這位1938年參加革命,1940年入黨的老同志一提起親歷過的抗日烽火就激動不已。特別是1939年初冬李家窪突圍戰令其記憶猶新。

那是抗日戰爭進人第三個年頭,我十六團團部南進至阜城與連鎮之間的孫鎮一帶時,日寇決定向我報復。分區機關和團直屬隊在戰斗部隊掩護下,由孫鎮北撤三十余裡,到達一條小河的東側,河西便是李家窪了。剛進入李家窪,敵人從東、南、北三面同時向我開槍開炮。魏老當年才17歲,緊跟在老戰士后面,當敵火力密集時就臥倒,火力稀落時就前進。他臥倒在農民耕地的不足一尺深的土溝裡,敵人從南北兩側射來的子彈,交叉從他身上方一點兒流星般地飛過,噗噗地落地溝兩側的沙土裡,活像在沙土鍋裡爆豆子的聲音。雖然參軍兩年多了,但參加這樣緊張的戰斗他還是第一次。太陽落山時,部隊突出了敵人的包圍圈,到達李家窪西南方向的粉章村。十六團供給處人員集合點名,沒有傷亡。此后不久,十六團連續打了兩次勝仗,一次是在獻縣、交河之間的孫村,一次是在武邑至衡水公路上,兩次伏擊戰,均獲全勝,而且都是打了就遠走高飛,使敵人見不到蹤影。(鄭長寧 通訊員 丁文冬 萬寶志 敖家偉)

特別鳴謝市委黨史研究室副巡視員王凱捷對此次抗戰系列專題報道提供的幫助

| 相關專題 |

| · 專題資料 |