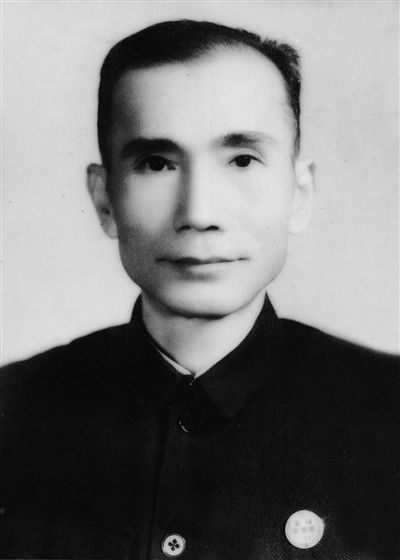

時任定安中學校長王衍祜

在定安中學老校區,三棵蒼勁古老的枇杷樹,見証著定安中學的滄桑。 記者 陳德雄 攝

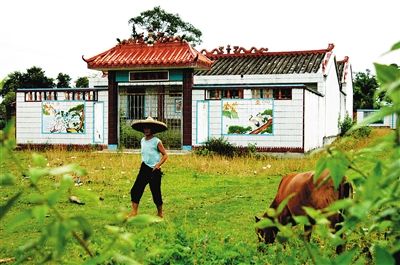

拒絕做日軍的“良民”,定安中學多次搬遷。這是位於今富文鎮白鶴村的舊址。 記者 蘇建強 攝

抗日路上讀書聲

70年硝煙散盡,漫步於定安中學校園之中,曾經的殘磚敗瓦重見高樓矗立,曾經的幼弱樹苗已然亭亭如蓋。不變的,是那琅琅書聲,不因戰火和暴戾而停歇,也不因時光和流離而寂靜,隻日復一日地浸潤著這片擁有久遠歷史的文化古城——定安。

據《定安縣人物錄》記載,抗戰時期,定安中學是海南唯一一所沒有停課的中學,在海南抗戰教育史上留下了光輝篇章。這與時任定安中學校長的王衍祜不無關系。1937年“七·七”事變后,全瓊三十余所中學相繼停辦,唯定安中學在他的主持下,六遷其址仍不言敗,為古老瓊崖守護著最后一星教育火種。

教育為立國的根本,文化乃民族的生命。正如時任定安中學校長王衍祜(1902—1978)在《瓊崖戰時教育》中著文所言:“我們抵抗侵略,是以民族團結這種力量為最有效的武器。當國家被強敵佔據領土時,有形的要塞,最為敵人所突破,隻要精神的要塞,不能突破,縱為一時之失敗,實為千秋之成功。”

他舉其半生之全力,終是守住了這“精神的要塞”,也促成了這“千秋之成功”。

日寇容不下一間書屋

日軍侵瓊以前,定安中學在海南已是家喻戶曉——它的前身乃明朝嘉靖(1522——1566)年間,尚書王弘誨始創的尚友書院,此名沿用至前清一代。到了道光年間,探花張岳崧重修此院,光緒三十年,改辦高等小學堂,又至民國七年,方又更名為定安中學。但因當時經費不敷、續辦乏人,此定安中學僅曇花一現,直到民國十五年,才復又正式成立。

在日軍殘暴的鐵蹄踏上這片文化的沃土之前,當時的定安中學以其書香嫻靜、校產豐厚為人稱道。王衍祜就曾撰文回憶彼時的定安中學,溢美之詞不斷——“校舍位於縣城南門一隅,遠離鬧區,環境清幽,西邊與文廟毗連,宮牆數仞,氣象庄嚴,美富所藏,時堪瞻仰,況復青蔥林木,足動菁莪榆朴之思,幽雅風光,最宜講藝論文之地。”

文中還對其校有資產作了梳理——“至於校產,為學校命脈,計有田庄二十二個,每年租金光銀兩千七百七十四元,牛皮、檳榔、元肉、瓦灶等附加教育捐,每年收入七千七百九十九元,溯其來源,皆由我邑先人,熱心興學育才之所賜。”

“可是,瘋狂的日軍卻容不得一間平靜的書屋。”定安縣黨史研究室主任、副研究員崔開勇是定安中學畢業生,一直以來對母校的歷史沿革、發展路徑多有研究,每每憶起這段催人心碎的過往總是感慨頗多。他告訴記者,1939年2月10日凌晨,日軍登陸海南,不到10天時間便踏足定安。戰火紛飛中,定安中學與周邊村鎮相繼淪陷。

校舍倒了,求學施教之心卻凝聚不散。時年6月,17名教職員工和174名學生便在附近的龍門鄉拔塘村集結,以李氏、郭氏祖祠為校舍實行復課。王衍祜稱此次順利復課“在戰火燃燒期間,弦歌復讀,殊感慶幸”,再反觀彼時全瓊已有30余所中學相繼停辦,更覺此番不易。

但是,1940年2月間,日軍再次大舉進軍定城,致使龍門、嶺口、翰林等鄉皆受重創。“戰火已經燃燒到學校附近,師生生命時刻受到威脅。”崔開勇說,於是,剛剛得以安頓生息的定安中學師生不得不再遷到良善鄉的白鶴村,借陳氏祖祠為校舍,重新開課,“此時,教職員已增至22人,學生290余人,上課情形,較前尤為熱烈。”

萬苦千辛護教育火種

日軍勢力的擴張沒有停止,定安中學為維護教育火種而進行的遷徙也就沒有就此停下腳步。

1941年春,位於定安的抗戰基地嶺口、翰林等鄉,又被寇兵3次進擾,學生們在白鶴村已無法安心上課,不得已再遷到烏坡鄉南東村,借彭氏祖祠開課。是時,有賴於地方上有識之士的熱心協助,定安中學不久即恢復朗讀之聲,並有教職員11人,學生230余人,人人稱贊該校“好學之風,令人起敬”。

王衍祜留下的文字材料反映,以上3次遷校均在縣城附近,“地勢平坦、交通便利、人口稠密”,因而給養充足,師生生活較為寬裕。或許正因如此,才屢屢遭日寇沖擊,立足不穩。到了1942年夏天,日軍佔領整個平原地帶以掠奪戰備物資的勢頭難以抵擋,定安中學位於南東村的臨時校舍又遭攻佔,至此學校“生命”已是奄奄一息、山窮水盡。

就在定安中學這生死存亡的關頭,王衍祜再次向師生鼓勁:“誓不回淪陷區做順民,要堅忍勇敢支持下去,倘於此時稍表氣餒悲觀,不但無法沖破阻力,且必加速失敗!”

王衍祜的外孫王賢告訴記者,此番言辭令全體師生精神為之一振,均表示願意與母校同甘共苦、同生共亡,向日軍難以進犯的白沙縣下水崗進行第4次遷校。《海南教育史志》記錄了當時的情景——師生的行李非常簡單:每人一個草袋,裝著書本和衣被,一個小布袋,裝著大米和必須的食物,還有一張蓑衣供遮雨和睡席之用。

在白沙縣的日子是定安中學遷徙途中最為難忘的一站:校址位於南渡江上游,群山懷抱中有小溪匯成巨流滔滔而下,師生們可登高山,觀群峰,採野花,看雲海,令顛沛疲憊的師生得以暫時歇息。可與此同時,當地水土惡劣、虫蛇往來,糧米販運全靠當地百姓長途挑運而來,令師生健康面臨巨大威脅。

王衍祜在《瓊崖戰時教育》為當時的定安中學寫下了沉重的一筆:“百人之中,有六七十疽爛,無醫無藥,隻聞慘號之聲,命如游絲般飄忽……學生王尚魁、林學吏、岑國鸞,水土不服病逝,全校員無一不感染虐疾,呻吟床褥,飢寒近迫,處境之苦,以此時為甚。”

無人叛國守民族氣節

師生已經被迫逼到山中,但這一年秋天,喪心病狂的日軍又集結三路大兵,6次以飛機轟炸校舍。無奈之下,定安中學師生於1944年秋天遷往保亭縣雷公嶺。在那裡,他們搭建茅屋數間用作校舍勉強開課,但又因糧食實在無法滿足師生吃用,僅停留數月便遷到保亭縣乘坡(今瓊中縣和平鎮乘坡墟糧管所)。

至此,定安中學在戰時一共經歷了6次遷校。幸運的是,最終選定的校址正處於萬泉河上源,山水清秀、土地肥沃,地方民眾生活較為富足且熱心協助學校。在該處辦學不到一年,由萬寧、崖縣(今三亞市一帶)慕名而來的青年多達90余人。

“局勢漸漸明朗起來,可定安中學的傷口仍然隱隱作痛。”崔開勇告訴記者,6次遷校途中,作為全校師生精神支柱的王衍祜失去了自己的長子王慶培,與其同時死去的還有該校國文教師王斗南,英文教師林成河,職員衍耀等,他們皆因水土不服而英年早逝,“另外,還有庶務王茂兆在收運米糧途中被敵捕殺害﹔數理化教師吳昌景、許榮灝等二人,都是20多歲的青年才俊,卻在渡海參加抗戰時遇敵襲擊,為抗日捐軀。僅1941年一年,定安中學殉難者就多達7人,慘痛之至,歷久不忘。”

“歷經磨難,搬到保亭后的第二年,定安中學師生終於盼來了日軍投降的消息。那年8月,該校本校及分校員生400多人凱旋而歸,欣喜之情難以言表!”雖然未曾經歷那樣熱血沸騰的時刻,王賢仍然能從外公留下的諸多文章中體會到當時的情形,也始終為之感到驕傲。

這份驕傲,絕不僅僅源於定安中學六遷其址,為海南保留了教育火種,更是源於遷校途中該校師生同仇敵愾,為共御外敵作出的突出貢獻——日軍侵瓊初期,王衍祜便召集師生組織抗日宣傳隊普及抗日思潮,並協助政府組織抗日游擊隊(組成4個大隊,擁有1720杆槍),集中抗戰﹔中日交戰正酣,該校學生又紛紛要求學軍事知識,請求保送渡海參加“中央軍校第四分校”。最終,有50余名學生進入該校參軍受訓,奔赴抗日前線。最令王衍祜感到安慰的是:7年當中,定安中學無一人返回淪陷區、領取順民証,更無人背叛祖國淪為漢奸。該校師生的愛國熱情和抗戰決心,由此可見一斑。

“當國家被強敵佔據領土時,有形的要塞,最為敵人所突破,隻要精神的要塞,不能突破,縱為一時之失敗,實為千秋之成功。”70載匆匆而過,王衍祜的吶喊猶在耳邊。這並不是一句空談,他窮半生之力,終是守住了這“精神的要塞”,也促成了這“千秋之成功”。

定安中學六易其址辦學

1939年6月 在附近的龍門鄉拔塘村以李氏、郭氏祖祠為校舍復課

1940年2月 遷到良善鄉的白鶴村,借陳氏祖祠為校舍,重新開課

1941年春 再遷到烏坡鄉(今屬屯昌)南東村,借彭氏祖祠開課

1942年夏 向日軍難以進犯的白沙縣下水崗遷校

1944年秋 遷往保亭縣雷公嶺

數月后 遷到保亭縣乘坡(今瓊中縣和平鎮)

(記者 陳蔚林)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |