鐘衍林

唐品三

與海南島一水之隔的廣州灣(今湛江)曾經是法國的租界地,在抗日戰爭時期一度是海南人的避風港。

1939年2月,日軍侵入海南,並逐漸地佔據了海南島沿海的地區,這些地區就是抗戰中所說的淪陷地區。在這些地區,日軍在政治上採取的是高壓政策,在經濟上是壟斷的掠奪政策,在文化上是殖民下的奴化教育。因此不堪奴役的人們,被迫開始流亡的生涯。

在當時,逃離淪陷區的逃亡去向,有兩個選擇,其一是向海南島內的山區逃亡,也是當時抗日軍民的撤退方向﹔其二是流亡到島外,是為了有可能維系原有的生活。我們主要談島外的避難或逃亡的情況。

日軍登陸: 海口市民向鄉下逃難

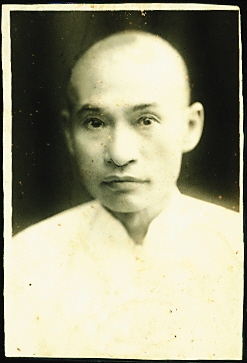

當時海南島的政府、軍隊的軍政人員都是向海南島腹地的山區撤退,這一時期,各地的學校,主要是中學,也隨著政府撤退。但與政府關聯不大的社會人員,在日軍登陸之時,處境是很艱難的。其中一些人,都參加過抗日的活動,他們為防止日軍的報復,選擇逃亡,例如海南書局經理的唐品三。此外,最感困惑的是商業人士,也包括農業資本家,他們擔心的是自己的財產與企業的安危。

日軍登陸之初,就開始強行征用了民間的設施,海口的五層樓、僑安旅店、大同旅社,海口博愛路的海南書局舊有的房屋及設備等都被日軍強征為軍事機構﹔日軍進入海口,造成了很大的恐慌。市民們最初的反應是無所適從,因擔心日軍的轟炸以及入城后的劫掠,最初的選擇是外出避難,先到附近的鄉村逃難。

《海南島記》中說:日軍進城時,“雖然還有零零星星的一些小店鋪在營業,但大街上的大部分商店都已經關了門,並放下了鐵閘門,門上都挂著巨大的鎖頭。”“市內的商人聽說日本軍隊要來,從昨天凌晨五點就開始逃難了,中國軍隊從八點開始撤退”。

在海南書局,隨日軍入城的記者火野葦平詢問了店員,店員說:“昨天七、八點左右,聽說海口灣來了日本軍艦,於是街道上的店鋪都關了門,大家開始向鄉下逃難。不過,后來又聽說日本軍隊雖然進入了海口,但沒有造成任何的損害,飛機也沒有丟炸彈,於是大家又開始返回。我們也一度逃出去了,之后又回來躲在家裡。當聽到外面有人要打開鎖頭,門板也要被打壞的時候,驚慌地從后門逃走了。主人因病臥床,比我們逃得早,也不知道他現在哪裡。”

日軍進駐:

強佔企業商人紛紛外逃

如果說日軍進城,使海口市民有所恐慌,這種恐懼還只是暫時的,而令當時的海口商家、市民恐懼的是,他們的生活一下子改變了。

日本人海南島“開發”計劃的實施中,對海南更多的企業構成了威脅,首先是海南島的對外貿易,在最初階段雖然還沒有被管制,但是進出口的口岸以及海關是日本人控制的,就現實說,海南島的貿易也是在管制下的,有資料記載:海口的物資隻能從日本企業購入,再進行銷售,因而海口等城市的商業,迅速凋敝也就是必然的了。所以,在此后,海南向島外的逃難人數開始逐漸增加。

其次,日本商業企業隨日軍的進駐海南,並借助軍方的力量開始吞並海南的企業。上面說過,海口知名的建筑物(商鋪)為日軍強佔,作為軍事機構,如大亞酒店,被日軍征用,改名為海南島酒店,作為日本官方的接待酒店。也有日本企業強迫轉讓原有的建筑。

再次,農業企業方面,日本的開發企業與日本軍方聯合,佔有海南的農場。在這樣的背景下,在日軍侵入海南島后不久,海南的商人開始了逃亡的過程。

隨侵瓊日軍一起來到海南的日本農業會社,急於獲得土地,在這個過程中,日本農業會社在各地農場的土地很多是暴力手段獲得。如在海口的台灣拓殖第一苗圃,它坐落在海口港棧橋的近處,作為台灣拓殖株式會社海南島開發試驗場之一,在日軍侵入海南島不久,即1939年4月29日正式設立。該苗圃原屬一南洋華僑所有,有5町步(約合75畝),日文資料稱:“轉讓給”台灣拓殖,台灣拓殖又將之擴大到15町步(約合225畝)。又如大日本制糖在那大的橡膠園,原來的主人是當地的天任公司,日軍侵佔海南島后,這個橡膠園即為大日本制糖進行“管理”。實際上,這些農場的所有者,在日軍到來前,都已經逃難了,日軍與日本公司,則趁機搶佔。其實,即使這些所有者不離開農場,日本人也會使用同樣的手段搶佔。

流亡去向:

上海租界、香港、南洋、廣州灣

在島外逃亡的目的地上,大致有四個去向,第一是上海的租界﹔第二是香港﹔第三是南洋﹔第四是廣州灣(今天的湛江)。其人數也是按上述的順序。前往上海租界的人最少,因其路程遙遠,生活成本過高,來此避難的,主要是原來就在上海有商業活動的人物,例如經營米谷的永生號老板陳禮運﹔其次是香港,因與海南相近,前往避難者較多﹔南洋是海南華僑的聚居地之一,但是日軍控制了海南島沿海后,前往南洋更加困難﹔避難者最多的是廣州灣。

在日軍侵佔廣州后,因廣州灣當時是法國人的租借地,暫時不受日本人的侵擾,所以這裡一時間聚集了來自於日軍侵佔地區的逃亡者,不僅是廣東內部,還有來自於上海、浙江等地的商人。1939年后,這裡聚集了大量的海南難民,當時總部在香港的瓊崖華僑總會還派專門人員前往慰問,在那裡設立了三個難民區,專門安置海南的難民。

流亡的人們中,有不少是抗戰爆發之初在海南抗日活動中比較活躍的人物。

如海南書局經理唐品三。唐品三在1930年是海口市商會常務委員、1937年擔任商會主席。據其子唐南椿先生回憶,唐品三是1939年2月10日當天早晨通過電話得知日軍已經登陸海南島的確切消息后,開始逃亡,先到下洋村的一座寺廟裡過了一夜,第二天天沒亮便趕到海口東邊的東營港,找朋友雇了小帆船逃往了廣州灣。2月10日當天,唐品三的妻子帶著幾個孩子躲進了海口的法國教堂(大同路上,當時叫黑袍教路,今天的泰龍城是其舊址)。幾天后的17日,唐品三的妻子和妻弟兩個人來到書局,對已經強佔海南書局(日軍作為《海南迅報》的編輯部)的佔領軍提出帶走一些家裡的生活用品的要求。當時日本人很想通過他們找到唐品三。日軍軍官久門少佐和才田大尉通過勝間田義久(勝間田善作之子)久居海口的日本商人翻譯,與他們進行了交談,對他們說:“海南書局的財產本可以作為敵產沒收的,但是如果態度有所轉變,書局也可以歸還給你們,而且你們還可以成為已經發行的《海南迅報》的經營者,當老板”。力圖引誘唐品三的家人說出唐品三的下落,並逼迫唐品三與日本人合作。殊不知,此時的唐品三,已經遠在海北的廣州灣。

不堪受奴役的人們中,還有一些文化人和教育家。

陳銘章,1901年生,筆名天爾、白苗(解放后用),日軍侵入海南前,任《國光日報》編輯,日軍侵入海口十余日后,逃到廣州灣,又轉赴香港,抗戰勝利后回海口,在《世紀晚報》任知識副刊主編。解放后在《海南日報》工作。

陳銘章在香港謀生,不忘淪陷的故鄉,他自費出版了《瓊崖散憶》、《瓊崖歌謠》。來寄托自己的思鄉之情。《瓊崖散憶》收錄作者寫於香港的十四篇文章,都是作者的憂思之作。其中有“故鄉之戀”、“海口—我的家鄉”、“我的藏書”、“海口古跡”、“一個成仁的友人”、“關於五指山的詩”、“漫話文昌”、“瓊崖黎人的婚俗”、“蘇東坡在儋耳”、“我與海國社”、“採歌回憶”、“瓊崖的兒歌”、“三年了”等文章。

1938年10月,廣州淪陷后,海南形勢日益危急,瓊海中學校長鐘衍林赴港,將學校的重要圖書、儀器遷到香港,創辦瓊海中學香港分校,附設小學,繼續推行戰時教育,灌輸抗日的愛國思想。瓊海中學香港分校最初在青山租借房屋授課,此后又遷到九龍新界元朗,后再遷到跑馬地。1941年冬,太平洋戰爭即將爆發,香港形勢危急,港校收容海南籍流落香港的同鄉,合計原有師生百余人。香港淪陷,分校停辦,師生再次冒險回到內地,在韶關等處繼續授課,此后,因形勢惡劣,最后解體。

海南最早的學校——瓊崖師范學校(瓊台書院)為躲戰亂,在日軍侵入海口、府城后,遷往瓊山東山鎮蒼苑村等地辦學,此后師生分頭逃難,乘坐帆船、漁船前往廣州灣。到達廣州灣的海南教育界人士集會相議,以瓊崖師范為主要力量,聯合海南其他學校重組一所中學,稱為“瓊崖聯合中學”。借用廟宇祠堂充當教室宿舍,因陋就簡挂牌開學。聘請瓊籍教師任教,招收海南籍子女就讀。不久,還在當時廣東省的臨時省會——韶關設立粵北分校。韶關的環境條件,同樣困難重重。1943年2月廣州灣也被日本人佔領,學校又遷到化縣寶岢,此后韶關形勢緊張,要緊急疏散,粵北分校也急忙遷往廣東的信宜縣城,一直堅持到了抗戰勝利。(特約撰稿 張興吉)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |