1931年6月26日,駐守內蒙古佘公府的東北軍興安區屯墾軍三團上校團長關玉衡,果斷處決了潛入屯墾軍軍事禁區的日本參謀部間諜中村震太郎等4人,史稱“中村事件”。事件發生后的第84天,爆發了震驚中外的“9·18”事變,日本發動了全面侵略中國東北的戰爭,“中村事件”是其借口之一。

張作霖稱他為“福將”

關玉衡1898年生於吉林省寧安縣(今黑龍江省寧安市)寧古塔城,自幼在家鄉讀書,后升學就讀於吉林中學。他領頭鬧學潮,痛打了貪污學生制服費的校長,被開除學籍后毅然投筆從戎。由於作戰勇敢,很快被提升為排長、連長,后被選送東北講武堂學習。1925年秋,在奉軍第10軍任營長。同年11月末,張作霖耳聞關玉衡身經數戰從未負傷,認為是“福將”,帶在身邊能“沖福”,遂命他為帥府警備處長兼汽車隊長。1926年末,張作霖指揮“安國軍”入關進京(北平)。關玉衡被任命為大帥府駐京軍務處長。

翌年,張作霖大肆逮捕迫害共產黨人。關玉衡少年時的同鄉、共產黨人馬駿、倪紅茂、韓幽桐等被捕。關聞訊后,極力設法營救,冒險向張作霖求情。不久,倪、韓二人獲釋,但馬駿仍被關押。為營救馬駿,他再次冒險懇請張作霖釋放馬駿。張作霖大怒:“關玉衡,不要因為是你同鄉都得保下來,馬駿是李大釗派來的共產黨員,有確鑿的証據,你不要腦袋了?滾!”馬駿最終被殺害。

不久,關玉衡被罷免各職離開帥府。張學良念其舊情,任命他為東北炮兵軍參謀處長。

1928年6月,張作霖乘專車途經沈陽皇姑屯時,被日本關東軍炸死。7月,張學良就任東北保安軍總司令,批准關玉衡等人將編余的炮兵屯墾殖邊的建議,於同年10月決定成立興安區屯墾公署。任東北炮兵軍軍長鄒作華為屯墾軍司令兼屯墾督辦。下轄3個團:第一團駐索倫,第二團駐科右前旗葛根廟,第三團駐科右后旗鎮國公府(察爾森鎮)。1931年,關玉衡被任命為興安區屯墾公署上校軍務處長兼第三團團長。

處決日軍間諜中村震太郎

1931年6月,日軍參謀部大尉中村震太郎等人到中國東北從事間諜活動。

6月25日清晨,中村震太郎等4人來到內蒙古科爾沁右翼后旗四方台子(清末民初稱佘公府,今科爾沁右翼前旗察爾森鎮寶河屯)。

東北軍興安屯墾軍第三團一營營長陸鴻勛指揮三連官兵正在操場上進行隊列訓練,遠遠發現一行4人騎著馬,馱載著很多行裝從北向南走來。“站住!”他厲聲喝住了4人。

“兄弟,我們是日本東京黎明學會的,到東北進行土壤學調查。”為首的拱著手說。時至夏日,興安屯墾區日趨炎熱,但看為首的還穿著棉襖、棉褲,騎著高頭大馬而非本地蒙古馬,其余3人也穿著甚多。陸鴻勛頓時疑竇叢生。

“對不起各位,請下馬,跟我們走一趟。”陸鴻勛命令道。

“混蛋!”為首的突然臉一變,破口大罵道:“我們是大日本國民,快放我們過去。”說罷,伸手向懷裡摸去。說時遲,那時快,連長寧文龍一個箭步扑上去按住了他的手,從懷裡掏出一支日制南部式手槍。

“上!”陸鴻勛大喊一聲。官兵們一哄而上,將4個人扑倒在地捆綁起來,押解到團部。

從中村震太郎的行裝和棉褲兜裡查出日文、中文十萬分之一軍用地圖,洮索鐵路路線圖,附立體橋梁涵洞斷面圖(一部分,系自測自繪)﹔筆記本兩本,一本其頭篇記載昭和六年一月,日本帝國參謀省派遣他作情報科情報員——陸軍大尉中村震太郎赴滿洲興安區一帶活動和在東京驛送行的情況,一本記載他所經過地點﹔報告書兩封,主要報告他所遇到的人事,如洮南府滿鐵辦事處負責人(系張海鵬的代言人)和在巴公府的會談記錄等﹔表冊三份,一冊是調查興安區屯墾軍的兵力,槍炮種類、口徑,官兵數量,將校姓名,駐屯地點,營房景況、容量、堅固程度,車輛馬匹糧食輜重,一冊是調查蒙旗、縣的人口、物產及畜群之多寡,森林礦藏之有無,蒙、漢軍民之情況,另一冊是調查地方風土﹔還有三八式馬槍、南部式手槍,望遠鏡,測板標杆標鎖等間諜鐵証。

26日,關玉衡提審了井杉延太郎。他供稱:“我們都是軍人,中村是陸軍大尉,我是退役曹長(即中士)。”

“雇佣俄國人和蒙古人干什麼?”

“米羅闊夫是白俄,是原洮南二龍索口煤礦(萬寶煤礦前身)的採礦師,被洮南‘滿鐵’雇用做中村的司圖,會日語、蒙語、漢語,兼做翻譯。蒙古人叫劉文茂,是扎賚特旗札薩克巴公爺的女婿,向導,是中村聯絡策反東蒙古王公的重要助手和翻譯。”井杉延太郎說。

事關重大,關玉衡傍晚召開了連級以上軍官會議,會議決定,將中村震太郎等4名日軍間諜處死。

當晚,關玉衡遂下令將中村等人秘密處死。

日本政府借此大肆制造反華輿論,煽起戰爭狂熱。1931年9月18日,日軍突然向東北軍駐地沈陽北大營發動襲擊,炮轟沈陽城,發動了“9·18”事變。

之后,日軍發出通緝令,日本憲兵和特務四處搜捕、追殺關玉衡。關玉衡的父親聞訊,急火攻心,3日不語而逝。后來,日軍入侵寧安縣城,將關玉衡的家產抄沒﹔將其四弟關瑞符抓走,嚴刑拷打后釘死在南江沿的火磨樓上﹔二妹夫慘死獄中﹔老母親在絕望中病倒了。

9月20日凌晨,關玉衡和東北軍憲兵副司令李香甫化裝躲過日軍的盤查、搜捕,乘火車赴北平。24日晚,張學良在官邸接見關玉衡。隨后,張學良委任他為帥府參議。

香山慈幼院托子,奔赴抗日前線

1932年初春的一天上午,北平香山靜宜園香山慈幼院,院長室。

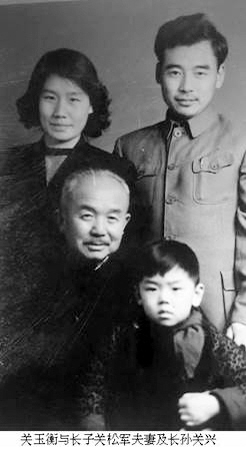

關玉衡對熊希齡恭恭敬敬地敬了軍禮后說:“熊總理,今天拜見您,是要給您添麻煩了。我的太太劉敬哲8天前去世了,我就把3個兒子領到你這兒了。這是大兒子關鬆軍,8歲,次子關鬆亭,4歲,小兒子關鬆森,剛剛2歲。”

熊希齡動情地說:“孩子就交給我吧,我一定負責把他們照顧好,分文不取,你放心大膽上前線殺鬼子!”

辭別了3個兒子,關玉衡化名國爾家,到上海參加了東北義勇軍后援會,任委員,負責遼北蒙邊抗日義勇軍的后援工作。6月,關玉衡改名郭爾佳,化裝赴內蒙古哲裡木盟(今通遼市)開魯縣,任遼北蒙邊抗日義勇軍右路軍指揮。他指揮義勇軍先后3次攻打通遼,夜襲遼源,重創日軍,當地群眾受到很大鼓舞。

周恩來稱他為愛國軍官

周恩來贊賞關玉衡果斷處決中村震太郎的抗日愛國之舉,並對他的下一代的成長給予了深切關懷。關鬆軍在一篇《延河靜靜流》的文章中回憶:

1944年夏,延安魯藝要演出大型秧歌劇《血淚仇》。劇中需要一套國民黨的高級將領制服。劇團裡沒有,隻好設法借用。領導決定派我到楊家嶺,請中央辦公廳幫助商借。到了中央辦公廳,我被領進一孔窯洞,就見周副主席笑著向我走來……

一位工作人員把我要借的服裝送來了。

周副主席指著綴在衣服領子上的軍銜說:“你認識麼?”

“認識,是上將。”我回答。

“你怎麼認識這種軍銜的?”

“我的家庭出身不好,我父親就在國民黨的軍隊裡做事,他也有軍銜。”

“你父親叫什麼名字?在什麼部隊?”

“他叫關玉衡,原來是東北軍的一個團長。”

周副主席想了一下說:“我知道他。應該說你父親是個愛國軍官嘛,他不是國民黨的嫡系!是我們應該團結的愛國民主人士嘛!你怎能抱怨出身不好呢!”我不好意思地笑了。(馮學忠 圖片由作者提供)