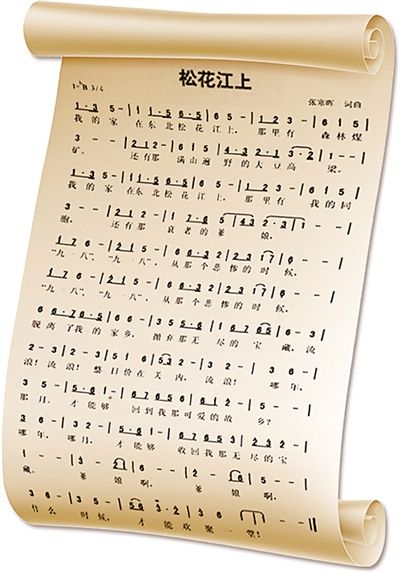

張寒暉在抗戰時期創作的《鬆花江上》詞曲。

1937年,張寒暉(穿軍裝者)與西安民眾劇社朋友合影。

■閱讀提示

“我的家在東北鬆花江上,那裡有森林煤礦,還有那滿山遍野的大豆高粱……九一八,九一八,從那個悲慘的時候,脫離了我的家鄉,拋棄那無盡的寶藏,流浪!流浪……”

84年前的今天,日軍制造了“九一八”事變,大批東北軍民流亡關內﹔79年前,“西安事變”前夕,一首《鬆花江上》從西安一所中學唱響,很快在當地的流亡東北軍民中廣為傳唱,其后更傳遍全國,成為最讓國人刻骨難忘的抗戰歌曲之一。

今年8月26日,國家新聞出版廣電總局發布了“我最喜愛的十大抗戰歌曲”網絡投票結果,《鬆花江上》與《義勇軍進行曲》、《沒有共產黨就沒有新中國》、《黃河大合唱》等傳世經典一並入圍。

“春暖寒暉下夕煙,鬆花江水去潺潺。心聲豈止三千萬,一曲哀歌動地天。”這是著名作家蕭軍為《鬆花江上》詞曲作者張寒暉寫下的悼詩。正如蕭軍指出的那樣,當年被一曲《鬆花江上》唱出心聲的,又豈止三千萬東北同胞。然而鮮為人知的是,張寒暉卻是位一生從未到過東北的河北人。

師從趙元任學習音樂,是家鄉最早的黨員之一

定州市大鹿庄鄉西建陽村,冀中平原上一個普通的小村庄。

村西一個不大的院落裡,至今保留著一座磚木結構的老屋。這座已有百年歷史的老屋,就是《鬆花江上》詞曲作者張寒暉出生的地方。

故居東側的院子裡住著張寒暉之孫張滿囤一家。今年75歲的張滿囤體型清瘦,和年輕時的張寒暉頗有幾分相似。雖然從未見過爺爺,但張滿囤一直和奶奶——張寒暉的結發妻子邵錦萍生活在一起,直至邵錦萍1997年去世。“爺爺張寒暉並不像歌裡寫的那樣‘家在東北鬆花江上’,可我們這個普普通通的河北庄戶人家當年的悲歡離合,同樣是那個時代的縮影。”

張寒暉原名張蘭璞、張含暉,1902年5月出生於定縣(今定州市)西建陽村一個日漸破落的書香之家。張寒暉的祖父和父親在維新變法后都曾在新辦的小學堂裡教書。其父張振洲滿腹學問,既懂中醫,又愛好民間音樂,是位進步的民主主義者,張寒暉自幼受父親思想的影響頗深。

“爺爺在家中排行老二,按照當時村裡人的習慣,家裡人給爺爺起了一個頗具鄉土特色的小名——全子,寓意‘全’而不‘缺’。”張滿囤告訴記者,張寒暉年幼時體弱多病,但天資聰穎,思想進步。1919年,“五四運動”爆發,還在本地讀初中的張寒暉組織文藝骨干上街,宣傳抵制日貨,被學校開除,於是前往保定高等師范附中學習。在那裡,他接觸了《新青年》和《每周評論》。第二年,深受“五四運動”影響的張寒暉直接去了北平,在北平私立電氣工業學校學電工。

1922年,張寒暉回老家成婚。新婚之夜,張寒暉為原名邵金平的妻子改了一個更文藝的名字——邵錦萍,並為她輕聲唱起了剛從北京學來的一首《滿江紅》:“甲午役,土地削,甲辰年,主權奪。嘆江山如此異族馳騁,何日奉命提銳旅,一戰恢復舊山河……”

婚后不久,張寒暉考入北平人民藝術劇院專科學校,並成為學校的優等生。但不久該校解散,張寒暉被迫於1924年回家務農。

“我爺爺到家時蓬頭垢面,本來就清瘦的他更顯瘦弱,一進門就抱著我奶奶大哭,說自己在北平過得太不容易了,回家之前已經三天沒吃飯了。”時至今日,張滿囤依然清楚記得奶奶向他講述的張寒暉當年回家時的情景。“多年后,奶奶提起來還忍不住掉淚。”

“爺爺回來在鄉村一所高小教書,期間仍不忘宣傳革命思想和進行文藝創作。1925年,他又考入了北平國立藝專戲劇系。”張滿囤說。正是在北平藝專,張寒暉在著名音樂家趙元任的指導下,對民族音樂、河北梆子、河北民歌及昆曲等進行了系統學習,而且完成了人生中第一個重大轉折——加入中國共產黨。

“張寒暉入黨時,距中國共產黨成立不過4年,黨組織還沒有發展壯大。他是當時定縣最早的幾個黨員之一。”定州市地方志辦公室工作人員告訴記者。

1927年李大釗遇害后,張寒暉也上了當局的通緝名單。為逃避追捕,這個一向留著背頭的“文藝青年”連夜剃了光頭逃離北平,步行200多公裡回到家鄉。

“我奶奶對那一天印象特別深,當時她坐在昏黃的油燈下正吱吱地搖著紡車,忽聽急切的叫門聲,她開門一看大吃一驚——隻見我爺爺光著腦袋站在門口,原來滿頭的烏發不見了,身上連件外套都沒有,連腳上的鞋都穿飛了。”張滿囤說,“為怕有人追捕到家裡,天還不亮爺爺就披了一件褂子,戴頂破草帽,由奶奶陪著躲到村外田間澆地了。”

逃過一劫的張寒暉並沒有放棄革命,回到家鄉的他以幫家務農為名,繼續在農村宣傳共產黨的主張和革命思想,其后又結識了另一位大革命時期在北京入黨、后隱蔽在家的同鄉張省三。兩人抓住了當時定縣職業中學急需換校長的機會,通過活動教育局長,讓張省三成為職業學校校長,張寒暉則擔任職業學校的教導主任兼國文教師,從此把地下工作開展起來,並逐步接上了黨組織關系。在學校,張寒暉還充分發揮自己的特長,教學生唱歌,編演秧歌劇,召集讀書會,宣傳革命主張,對啟發當地青年學生的革命覺悟起了很大作用。

唱的是東北人的心聲,用的卻是定縣秧歌的“大悲調”

一個土生土長的河北人,是什麼樣的機緣,讓他以東北人的視角,創作出《鬆花江上》這樣深切感人的不朽名作呢?

1931年“九一八”事變之后,張寒暉開始了音樂創作。“爺爺的創作,一直圍繞著救亡圖存的主題。”張滿囤說。張寒暉先后將《三國戰將勇》、《滿江紅》等古曲重新填詞,創作出《可恨小日本》、《告我青年》等作品,號召人們“激奮進,齊赴國難”。

1933年2月,張寒暉接到北平藝專的同學好友劉尚達的信。劉尚達時任陝西省教育廳社會教育科科長,兼任陝西省民眾教育館館長,來信邀他去西安工作。此時,由於在家鄉利用學校進行抗日宣傳,張寒暉已經引起當局的注意,被指控為“赤化青年”,接到信后,他很想去西安,可又有些猶豫。

“爺爺婚后常年在外,現在好不容易回來了又要走,覺得對不住奶奶。另外,當時家中實在困難,去西安的路費也是一個不小的問題。”張滿囤說,“沒想到奶奶知道后就說了一句話:‘去吧,路費我想辦法。’”

實際上,邵錦萍拿出了家裡僅有的錢,又將自己的嫁妝全部當掉,才給張寒暉湊足了去西安的路費。

張寒暉到西安后組織了“西安實驗劇團”、“西安鐵血劇團”,並主編出版《老百姓報》,開展救亡宣傳。沒想到隨后支持他們的陝西省政府主席楊虎城卻被南京政府撤免了職務,張寒暉和劉尚達也被趕出了民眾教育館。張寒暉失業后貧病交加,隻能拖著病體回到家鄉。

1936年夏天,在紅軍渡黃河東征的感召下,經組織批准,張寒暉帶著黨組織關系再赴西安。他和家人都沒想到的是,從此,他再也沒能回到家鄉。

到達西安后,張寒暉以西安省立第二中學(今陝西師大附中)教員的身份開展抗日救亡宣傳工作。“那時候,西安二中的學生中也有一批東北軍子弟,每日與他們朝夕相處,張寒暉看到的是他們流浪徘徊的身影,聽到的是他們苦悶的嗟嘆。這讓他萌生了想要為他們寫一首歌曲,讓這些苦難的同胞唱出自己心聲的念頭。”陝西師大附中教師韋成樞告訴記者。

1936年秋的一個夜晚,在東北軍開展地下工作的孫志遠給張寒暉送來了一本東北軍第67軍出版的《東望》雜志。《東望》封面上印著該軍軍長王以哲的親筆題字:“我們何時能返回那美麗的田園?何時能安慰我們的祖宗於地下?又何時能救我親愛的父老兄妹於水火之中?”給張寒暉講了很多東北軍將士對故鄉的思念和東北難民對喪失國土的悲憤之情后,孫志遠說:“發揮你的特長,為我們寫支歌吧。”

與孫志遠的交談更燃起了張寒暉的創作欲望,他開始到西安北城門外東北難民集中的地區走訪,與東北軍的官兵和家屬攀談,一面宣傳抗日方針,一面傾聽東北同胞的控訴,深刻體會到埋藏在他們心底的亡國之恨和喪家之痛。經過不斷的思考打磨,歌詞終於寫出來了:“我的家在東北鬆花江上,那裡有森林煤礦,還有那滿山遍野的大豆高粱。我的家在東北鬆花江上,那裡有我的同胞,還有那衰老的爹娘……”

詞有了,用什麼樣的曲子呢?張寒暉想到了自己的家鄉獨特的地方戲定縣秧歌中淒慘慘的“大悲調”。

當時,張寒暉的同鄉孟華也在西安,談及曲子的來源,他曾這樣回憶:“寒暉當時告訴我,這曲子就是把我們老家定縣秧歌和當地農村女人哭丈夫、哭兒子的哭腔相結合,經過藝術加工演變而成的。”

“這支歌不是一下子寫成的。”那段時間,張寒暉的學生劉祝平“經常看到張老師瞇著眼睛,唱一句,琢磨一句,反反復復地哼唱”。

多年后,劉祝平還清楚記得張寒暉第一次演唱《鬆花江上》的情景:“那是1936年‘一二九運動’一周年之前,張老師上課時,懷著深厚的感情完整地給我們唱了這支歌。‘九一八,九一八,’當他唱到‘從那個悲慘的時候’時,已經以淚洗面了,以后簡直是字字血淚,唱到‘爹娘啊’時,他竟嗚咽得唱不下去。淚花伴著歌聲,感動了全班同學。唱完之后,他還一句一句地教會了我們。當唱到‘爹娘啊,爹娘啊’時,大家哭作一團……”

發表時他沒有署上自己的名字,堅持冠以“平津流亡學生集體創作”

1936年的那個冬天,被調集到西安執行“剿共”任務的10萬東北軍官兵,扶老攜幼,布滿古城街頭。一曲《鬆花江上》很快由西安二中的學生傳唱開來。沒幾天,在西安的東北軍學兵隊有人找到張寒暉,向他討要歌譜。此人就是后來成為張寒暉好友的王林。

“當時政局相當緊張,為防備蔣系特務綁架,不許學兵外出,我毅然告假到二中去找寒暉。”后任天津市作家協會副主席的王林曾回憶,“寒暉當時非常謙遜,告訴我這支歌編成不久,還不成熟,我們可以一邊教唱一邊修改。他說著,用簡譜將《鬆花江上》抄了下來。”

王林清楚記得,“‘雙十二’捉蔣前,我隻告假出去過這一次。”可他回到學兵隊沒幾天,“幾乎所有學兵都會唱了”。即使在那個時候,也沒有人會料到,這樣一首歌會在歷史的特殊時刻發揮什麼樣的影響。

1936年年底,蔣介石飛抵西安督促“剿共”。12月11日,西安愛國青年去臨潼請願時,行至十裡鋪,張學良將軍驅車趕來,勸導學生勿去臨潼,以防有危險。這時,有人唱起了《鬆花江上》:“‘九一八’,‘九一八’,從那個悲慘的時候,脫離了我的家鄉,拋棄那無盡的寶藏。流浪!流浪……”很快,數千學生同聲合唱,悲壯的歌聲令人肝腸寸斷。張學良將軍沉痛地說:“請大家相信我,我是要抗日的……我在一周之內,用事實來答復你們。”

如今,我們已經很難知道《鬆花江上》對當時張學良心理產生了什麼樣的沖擊。但接下來的一天,震驚中外的“西安事變”爆發了。

不久,東北軍學兵隊中的地下黨員又將歌譜寄去北平,交由北平學聯歌詠隊演唱,上海出版的《戰地周刊》也將這首歌作為“流亡三部曲”之一發表。《鬆花江上》就這樣在大江南北傳唱開來。

與《鬆花江上》的廣為流傳形成鮮明對比的是,張寒暉本人當年在很長一段時間內卻不為人所知。

“寒暉生前謙遜自持,不露聲名。當年歌曲《鬆花江上》發表時,他沒有署上自己的名字,堅持冠以‘平津流亡學生集體創作’或注以‘佚名’。”王林在回憶文章中如此解釋。

當時一些知情的西安二中學生經常問張寒暉:“張老師,你寫的歌,為什麼沒有署你的名字呢?”張寒暉對此微微一笑:“要名字干什麼呢?”在他看來,有一支能起到戰斗作用的歌,也就足夠了,署不署名都不重要。然而,隨著《鬆花江上》的影響越來越大,西安的國民黨憲兵下令追查歌曲的作者,也正因沒有署名,張寒暉才又一次躲過一劫。

參加過延安文藝座談會,解放后才魂歸故裡

更令今人唏噓不已的是,對於《鬆花江上》作者身份的確認來得是那樣晚。

“‘七七事變’后,家裡就和爺爺失去了聯系。”張滿囤告訴記者。

1941年8月,張寒暉因被國民黨監視迫害,被黨組織調往陝甘寧根據地關中分區,又於1942年年初調到延安,歷任陝甘寧邊區文化協會秘書長、戲劇委員會委員等職。他配合革命斗爭,創作了許多歌曲以及曲子戲、秧歌舞,如《爭取俘虜》、《從心裡看人》、《太平車》等,卻因過度勞累工作,積勞成疾。

張寒暉當年在延安的鄰居鄭雲燕曾回憶:“1942年,我隨母親邵清廉從奉天(沈陽)千裡迢迢徒步來到延安,尋找從黃埔軍校畢業來到延安抗大的父親鄭新潮。那時我僅有5歲。在延安大家都穿著破破爛爛的軍裝,土裡土氣的外表不像國民黨軍人那樣威武。可是,在延安就是這些看似不起眼的一大群人,卻是中國最有才華的一群人。張寒暉就是其中的一個。”

鄭雲燕說,在相鄰相處的歲月裡,總是看到張寒暉在緊張地工作,不是寫歌就是譜曲,夜晚他的窯洞裡也總透出油燈的光亮,哼唱的歌曲聲中常伴有陣陣的咳嗽聲。

也正是那一年,張寒暉作為邊區文協代表,參加了延安文藝座談會。會后,還參與了陝甘寧邊區藝術學校的籌備工作。

在那個戰火紛飛、音信阻隔的年代,用一曲《鬆花江上》感動了無數抗日軍民的張寒暉並不知道,在同遭日寇蹂躪的家鄉,兒子張林格十幾歲就參加了抗日游擊隊,擔任爆破組組長,還是村裡“抗日青年先鋒隊”的負責人之一。同樣,雖然常把“俺爹在外搞革命,我在家鄉打鬼子”挂在嘴邊,年輕的張林格也不知道,在冀中大平原上也廣為傳唱的《鬆花江上》的作者,竟是自己朝夕挂念的父親。

1945年春,張寒暉罹患感染性肺氣腫,由於醫療條件差,身體越來越虛弱。次年3月初,張寒暉因肺部感染引起水腫,造成心力衰竭,出現昏迷。3月11日晚,年僅44歲的張寒暉在延安溘然長逝。

“1946年11月,我的父親張林格在參加縣武裝隊攻打定縣北門的戰斗中不幸犧牲,年僅23歲。當時,我奶奶邵錦萍隻知道自己失去了兒子,卻不知道自己也已失去了丈夫。”說到這裡,張滿囤幾欲落淚。

直到張寒暉去世,很多人仍不知道他就是《鬆花江上》的作者。

張寒暉去世后,陝甘寧邊區文協的同志決定搜集編印他的歌集,由他的學生、同事等一起用回憶的方法將他創作的歌曲一首首憶唱出來並記譜,整理成集,油印成冊。1950年,西北文代會召開期間,改為鉛印出版的這一歌曲集,成為向大會獻禮的主要作品之一。至此,在《鬆花江上》問世14年后,大多數人才知道《鬆花江上》等歌曲的作者是張寒暉。

然而,直到那時,張寒暉在西北的同事、朋友,大多仍不知道他是河北人。

魂歸故裡的機緣,來的是那樣偶然。

1951年麥收前,邵錦萍家裡住進了幾位來自西北的外地客人。

“當時我們西建陽村有位叫張玉璞的,辦農業互助組在全國出了名,各地都來參觀。這幾個人是西北文聯派來參觀的,可巧被安排在我奶奶家住。”張滿囤告訴記者。

聽說客人是從西安來的,邵錦萍心裡咯噔一下,急忙說:“我跟你們打聽個人——”

“誰?”

“張寒暉,知道嗎?”

“知道啊!我們在延安時,住上下層窯洞,還在一個鍋裡攪過馬勺呢!”客人們回答完邵錦萍的話,感到很驚奇,問邵錦萍:“大嫂,張寒暉是東北人,你怎麼知道他?”

“張寒暉不是東北人,他就是這村的。”

西北文聯的同志一聽,更是一驚:“他家在哪兒?大嫂,快領我們去看看。”

“你們眼下住的,就是張寒暉家。”邵錦萍望著客人們疑惑的神情,回屋拿出張寒暉的照片,對客人們說:“你們看,是不是這個張寒暉?”

一看照片,西北文聯的同志們都驚呆了——照片上的人正是《鬆花江上》的作者,他們所熟悉的那個張寒暉!

此時,張寒暉去世已有5年,距他最后一次離開家鄉定縣,已經整整15年了。(記者 王思達 林鳳斌)