抗戰期間,毛澤東通過對美國對華政策的認知和分析,根據不同時期的國際形勢和美國政策的調整,指導中共及時應對,收到了良好的效果。

抗戰爆發,毛澤東呼吁“應與英美作外交聯絡”,建立國際反法西斯統一戰線

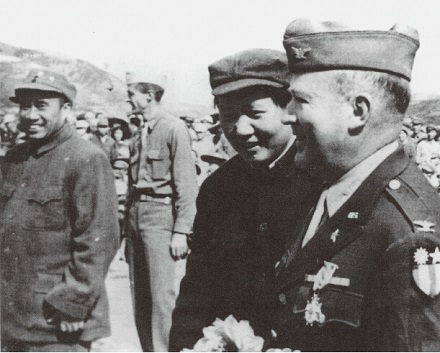

1944年7月至8月,美軍觀察組在延安。圖為毛澤東、朱德和觀察組長包瑞德上校 (右一)等在延安機場

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發,全面抗戰開始。日本全面侵華,企圖以武力獨霸中國,侵犯了美國的在華利益。對此,美國的反應是:一方面,鼓勵中國抗戰,想法約束日本,試圖維持在中國的“門戶開放”格局﹔另一方面,隻要日本的行動不危及美國在中國的根本利益,也不會採取實質性的干涉措施。在太平洋戰爭爆發前,美國遠東政策的基點是不遺余力地防止同日本作戰,表現在具體的對華政策上則是:抗戰前期,對中國採取“孤立主義”和“不干涉”政策,缺乏對中國抗戰的實質性援助。但隨著歐戰爆發,法英失敗,特別是日本暴露出在太平洋的野心后,美國開始加大對華援助的力度,對華政策向有利於中國抗戰的方面轉變。

作為中共的領導人,毛澤東一直保持著對世界局勢的關注。在1936年與斯諾的談話中,毛澤東便曾透露出中美結成統一戰線以反對日本帝國主義的想法,他希望可以通過斯諾向美國人民和政府發出呼吁。盧溝橋事變后,國難當頭,毛澤東把與英、美、法、蘇等國家建立某種形式的反日同盟視為當務之急。由於自身並非執政黨,中共難以直接開展抗日外交工作,因此,毛澤東等中共領導人大聲疾呼,敦促國民政府進行抗日外交,爭取建立某種形式的國際統一戰線。1937年7月23日,毛澤東在《反對日本進攻的方針、辦法和前途》一文中,呼吁“爭取英、美、法同情我們抗日,在不喪失領土主權的條件下爭取他們的援助”。同日,中共中央發表宣言,表示“擁護國際和平陣線,反對法西斯侵略陣線,同英美法蘇等國訂立各種有利於抗日救國的協定”。

抗戰初期,美國政府表達了對中日之間武裝沖突的關切和對中國的同情。1937年10月5日,美國總統羅斯福發表了著名的“隔離”演說,把日本發動的侵華戰爭比作全球性肆無忌憚的疫病,呼吁國際社會防止疾病蔓延。但是,因為美國國內孤立主義的強烈反對,在桐油借款以后的很長一段時間裡,美國並沒有採取更多的實際步驟援華抗日,而是採取了實質上的不干涉政策。

對於抗戰一年來美國對華政策的實際表現,毛澤東和中共深感失望,開始批評美國的不干涉政策,甚至在歐戰爆發的初期,將美國重新定位為需要加以反對的“帝國主義國家”。在1938年9月29日的中共六屆六中全會上,毛澤東尖銳批評了英美等西方國家的綏靖政策,指出這種懦弱妥協政策,必將“搬起石頭打自己的腳”。在歐戰爆發后,受到共產國際對歐戰性質是帝國主義戰爭的判斷的影響,毛澤東曾表示,第二次世界大戰是沒有正義的帝國主義強盜之間的戰爭,雙方都沒有公理。羅斯福也想發戰爭財,想贏得資本主義世界中的領導地位。他“要張伯倫做他的秘書,日本做他的后衛,希特勒和墨索裡尼做他的前衛”。

在批評美國對華的不干涉政策的同時,毛澤東並沒有放棄爭取美國對華政策好轉的希望。在為《論持久戰》英譯本所寫的序言中,他呼吁包括美國在內的英語國家為了自身利益,應該對中國有若干的同情。尤其是1939年7月,英國和日本簽訂《有田—克萊琪協定》后,美國宣布廢止《日美商約》,並對日實行禁運,中共對美國的這一做法表示歡迎。

進入1940年,太平洋地區形勢變得緊張。日本政府制定《適應世界形勢演變的時局處理綱要》,正式決定向南洋推進。面對日本的挑戰,美國對華政策在保持所謂“中立”的同時,逐步向援華制日傾斜,加大了對華援助的力度。上半年,美國以2500萬美元貸款援華﹔下半年,又開始醞釀給中國以更多的貸款。

隨著美國對華政策的調整,毛澤東提出“應與英美作外交聯絡”,指示中共著手加強與美國的外交聯絡。1940年8月2日,中共中央致電南方局和新華日報社,要求他們在宣傳工作中必須把握國際形勢的新特點,強調再也不要在英美改變對日對華政策后反對與英美的外交。12月25日,中共中央發出《關於對待英美籍新聞記者態度的指示》,要求對前來接洽採訪的英美記者,應採取歡迎與招待之態度,既要把他們當做情報人員看待,又要把他們當做外交人員看待,以便通過他們形成中共與英美之間一定程度的外交關系。

雖然在這一時期,中共並沒有建立起與美國政府的直接外交聯絡機制,對美國對華政策轉變的影響作用也有限,但是中共希望與美國建立外交聯絡的態度和舉動,在一定程度上,使中共的抗戰努力和成績得到了美國一些觀察人士的注意。

如果說斯諾是訪問陝甘寧邊區的第一個美國記者,那麼美國海軍陸戰隊的卡爾遜上尉就是由美國政府派遣的訪問抗日根據地的第一位美國軍人。1938年春,卡爾遜走訪八路軍控制地區,其所作的評估報告由美國駐華大使詹森傳遞回美國國務院。報告稱,山西的村民被當地的共產黨徹底調動,接受游擊戰術訓練,這一方法有效阻斷了日本對鐵路交通線以外地區的有效控制。卡爾遜還高度評價八路軍為“中國抗日戰爭中新的潛力”,呼吁美國援助中國共產黨。

此外,中共加強與美國外交聯絡的舉動,還在限制國民黨的反共軍事行動方面,取得了一定的成果。美國為了自身利益,希望中國能夠牽制住日本在太平洋地區的擴張,是極力主張中國抗日民族統一戰線,反對國民黨制造反共磨擦的。皖南事變后不久,1941年1月24日,美國國務院宣布,美國對中國國共“內爭”表示關懷﹔作為某種懲戒,美國政府還暫停了計劃中的對華貸款的實施。2月8日,美國總統特使居裡來華。居裡在同蔣介石會談時表示,美國政府對國共關系十分關注,對中國重新爆發內戰甚為擔憂。在國共糾紛沒有解決之前,美國不會大量援華,中美間的經濟、財政等問題也不可能有任何進展。美國的態度讓蔣介石認識到:美國人暫時還不會支持他用武力來對付共產黨,這對制約他繼續推行反共政策起到了一定的作用。2月14日,居裡會見中共代表周恩來。居裡明確表示,美國的政策是贊成中國統一,不主張擴大內戰,並希望國民政府實行改革。周恩來與居裡的這次會晤,是中共領導人與美國高級官員的第一次直接接觸,對於中共對美國對華政策的了解和認知來講,意義重大。

隨著第二次世界大戰的繼續和戰爭規模的擴大,國際局勢越來越有利於中國抗戰,毛澤東和中共所努力追求的國際反法西斯統一戰線逐步建立。1941年8月14日,英美兩國發表共同宣言《大西洋憲章》,表示了要制止法西斯主義在全世界蔓延的決心。8月18日,毛澤東在中共中央政治局會議上,對《大西洋憲章》進行分析,指出:宣言証明美國決心參加反侵略戰爭,對英、美、蘇、中等都是有利的。10月30日,毛澤東冒雨參加了在延安召開的東方各民族反法西斯代表大會,滿懷信心地指出:“現在我們有三條統一戰線,一條是中國的抗日民族統一戰線,一條是東方的ABCD(美、英、中、荷)陣線,一條是英、美、蘇的聯合行動,有這三條統一戰線,法西斯一定會打倒的。”在毛澤東講話的兩個月后,太平洋戰爭爆發,國際反法西斯統一戰線正式形成。

美軍觀察組來訪,毛澤東提出“放手與美軍合作”方針,指示中共與美軍進行全面合作

毛澤東(左二)、朱德(右二)、周恩來(右一)、林伯渠(左三)、葉劍英(左一)在延安機場迎 接美國總統羅斯福私人代表赫爾利(右三)

1941年底,日本突襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,中美兩國結成戰時同盟。在太平洋戰爭期間,美國制定對華政策首先是出於軍事上的考慮,即擊敗日本,以盡可能地保全美軍將士的生命。美國國務院制定的對華政策,明確指出:“美國政府的主要和直接的目標是保持中國對日作戰,並動員中國的全部軍事、經濟力量進行強有力的作戰行動。”為此,美國採取了“使中國成為大國”的政策,給國民政府提供貸款和其他經濟援助,並派軍事人員來華幫助提升中國軍隊戰斗力。

在太平洋戰爭爆發時,毛澤東便察覺到中美之間存在“締結軍事同盟,實行配合作戰”的可能性,中共中央也迅即發布關於建立太平洋反日統一戰線的指示,並積極謀求與美國政府的直接接觸。但是,由於中共當時所處的政治地位,加上國民黨的反共宣傳和封鎖,中共與美國的接觸多局限於接受新聞記者採訪、在重慶與美國駐華低層官員會談等途徑。直到1944年7月美軍觀察組訪問延安,雙方真正意義上的外交聯系才得以建立。這一事件,標志著雙方半官方關系的建立和軍事合作的開始。

對於中共與美國的第一次握手,毛澤東是高度重視、積極歡迎的。1944年8月15日,毛澤東在延安《解放日報》發表《歡迎美軍觀察組的戰友們》,向與中國人民並肩作戰的“最親密的戰友”致以熱烈歡迎和高度評價。毛澤東和中共中央將美軍觀察組的來訪看作是“國際統一戰線的開展”“半獨立性的外交工作”的開始,希望借此建立與美軍的軍事和情報合作,以此為基礎,形成全面合作的關系,以達到美國承認並援助中共的目的,進而在同國民黨有關政府改組的談判中取得有利地位。

與美國官員的直接接觸,使毛澤東對美國對華政策的認知,增加了決策的底蘊。與觀察組成員的友好相處,也讓毛澤東對中共與美國政府建立良好合作關系,有了更多的期待和更大的信心,他明確提出“放手與美軍合作”的方針,並強調“處處表示誠懇歡迎”,這是“我黨既定方針”。同時期的中央文件也提出,要把爭取與美國建立友好合作關系的任務,作為當前外交工作的中心。

根據毛澤東和中共中央的指示,八路軍山東軍區、新四軍軍部等為美軍積極收集日本海軍的相關情報,沿海根據地軍民也在為迎接美軍登陸做著准備。同時,毛澤東在給與國民黨談判的中共代表的指示中強調,以抗戰成績與抗戰能力作標准,力爭盟國援華物資公平合理分配。有關政府改組的政治訴求,中共中央要求其駐重慶的代表積極與美英大使及各民主黨派進行接觸和磋商,尋求支持。

在與美國觀察組成員直接接觸的層面,毛澤東對美國對華政策的應對起到了良好的效果。在進行了實質性接觸和初步的軍事情報合作后,美軍觀察組成員對毛澤東和中共有了更深層次的了解,積極向美國政府建言與中共進行軍事合作,把對華援助分配給中共軍隊。遺憾的是,由於美軍觀察組在影響美國對華政策方面所起的作用有限,加之國民黨的阻擾,史迪威被召回國,特別是戰爭后期美國在太平洋戰場上採用了“跳島”戰術,使得中國戰場的地位有所下降,最終中共與美國的戰時友誼並沒有建立起一個牢靠的基礎,中共期待的美援最終也沒有得到。即使沒能獲取援助,以民族大義為重的毛澤東和中共,在很長時間內,還是向美方表達著會保持與美國積極合作的態度。1945年4月,毛澤東在同美軍觀察組成員謝偉思的談話中, 表示:不管能否得到美國的一槍一彈,中共對美政策“現在是,將來仍舊是尋求美國友好地支持中國實現民主和合作抗日”。

對“放手合作”方針的實質性動搖,始於赫爾利對國共進一步合作調處的失敗。1944年11月,毛澤東利用赫爾利來華調解蔣介石和史迪威矛盾的時機,希望通過赫爾利來推動蔣介石改組國民黨政府。11月7日,作為總統私人代表的赫爾利飛抵延安,與中共進行談判,這是中共歷史上“第一次”重要的對美談判。此次談判,歷經3天4輪,雙方於11月10日簽訂了一項以組織聯合政府和聯合軍事委員會為中心內容的“五條協議”。“五條協議”的順利簽訂,毛澤東和中共也十分滿意,認為協議的精神和方向,符合中共和中國人民八年抗戰所追求的目標。為此,毛澤東還根據赫爾利的建議,給羅斯福總統寫了一封信,表達對其“為著團結中國以便擊敗日本並使統一的民主的中國成為可能的利益之巨大努力”的感謝。

當這份美國代表赫爾利和中共都感到滿意的協議擺在蔣介石面前時,蔣介石斷然拒絕,並提出了旨在繼續維持其一黨專政的“三點反建議”,並在1945年3月1日發表公開講話,宣布將於11月召開由國民黨包辦的國民大會,以對抗中共召開政治協商會議和建立聯合政府的主張。赫爾利調處的失敗,宣告了國共兩黨在抗戰時期進行談判的終結,也使毛澤東感到“美國對涉及中國的問題依然沒有一個明確的看法,美國政策依舊是曖昧不明的”。

對赫爾利的失望,使得毛澤東一度傾向於認為有必要繞開赫爾利直接與美國總統羅斯福聯系。但是事與願違,在抗戰勝利前夕,羅斯福總統去世,杜魯門總統上台,加上謝偉思等6名主張對中共友好的美國人士以所謂的通共間諜罪遭到逮捕和審訊等一系列事件,又使毛澤東對美國的對華政策產生了進一步的質疑。最終,“放手合作”方針在中共七大前后被停止。

戰后調停,毛澤東採取“中立美國”策略,中共做好戰和兩手准備

太平洋戰爭結束后,美國對華政策轉變為一方面援助國民黨,盡可能廣大地在中國確立其權力,一方面努力使國共雙方達成妥協,以避免內戰,企圖協助安排一個既可以避免內戰又可保持甚至增加國民政府實力的臨時辦法。為了自身利益,美國希望中國在戰后成為一個穩定的大國,協助其維持遠東地區的秩序。美國援助蔣介石政府的政策,使國民黨過度迷信了自己的軍事實力,從而不顧美國的屢次警告,選擇用武力去消除共產黨的影響力。

在抗戰勝利前夕,中共七大和國民黨六大幾乎在同一時期召開。兩個大會,有著完全不同的目的,代表著兩個完全不同的中國之命運。在七大上,毛澤東代表中共中央向大會提交了《論聯合政府》的書面政治報告,明確提出“廢止國民黨一黨專政、建立民主的聯合政府”等具體綱領。中共選擇“光明的中國之命運”的道路,與國民黨六大“中心工作在於消滅共產黨”的主張,形成了顯著的對比。會議期間,毛澤東自國際反法西斯統一戰線形成以來,對美國再次以“帝國主義”相稱,並對美國的“扶蔣反共”對華政策作出新概括,加以公開批評,指出:“美國政府的扶蔣反共政策,說明了美國反動派的猖狂。”

七大前后,毛澤東對美國對華政策的認知有了很大的改變,可以視為是中共對美態度從“放手合作”到“中立美國”的分水嶺。七大后,中共中央採取了一系列措施逐步調整戰略部署,對此前積極進行的與美軍合作問題開始採取“審慎”態度,並逐步限制美軍在中共控制地區的活動。中央軍委通知各解放區,為了防止美軍利用與各抗日根據地已經建立起來的聯系進行破壞活動,不再准許美軍在各解放區建立通訊機構,並停止提供機密情報。對於擅自空降到解放區的美軍人員,應解除其武裝,不准其通訊和監視其行動。

盡管對與美國的合作採取了“審慎”的態度,毛澤東和中共在抗戰后期和戰后的一段時間內,還是希望能夠在抗戰勝利后,借助美國的調停,避免內戰,建立聯合政府,結束國民黨一黨專政的。

1945年8月15日,日本宣布無條件投降。抗戰的勝利,並不意味著毛澤東對美國對華政策認知和應對的中斷,中共繼續著與美國的半官方交往的活動。抗戰勝利后,毛澤東在美國駐華大使赫爾利的陪同下,飛抵重慶,與國民黨進行和平談判,簽訂雙十協定。

在重慶談判期間,毛澤東利用各種機會,闡明和廣泛宣傳中共關於“和平、民主、團結”的建國方針。為了爭取美國對中共政治主張的支持,實現國共談判的目標,毛澤東在重慶除了和國民政府官員頻繁會談外,還和赫爾利、司徒雷登等美國人士和在華團體進行了各種形式的會見,力求擴大中共的政治影響力。在重慶談判期間,美國幫助國民黨往華北和東北運兵,協助國民黨搶佔戰略要地。在這種不利的形勢下,毛澤東和中共中央提出了“中立美國”的對美斗爭新策略,希望通過“中立美國”,促其贊成建立聯合政府,而一旦將來國共內戰,美國可以在內戰中採取“不插手”政策。

“中立美國”的政策集中體現在中共中央11月28日關於對美蔣斗爭策略的指示中。該指示指出,我們目前在以對蔣斗爭為中心時,一方面固應表示與蘇聯無關,另方面有時(甚至只是形式上的)也可中立美國,以減少我們一時或某一種程度的困難。中共中央採取“中立美國”的策略,一方面是希望美國執行不干涉中國內政的政策,贊成中共聯合政府的主張﹔另一方面通過對美採取不挑舋政策,以減少美國尋舋借口,防止其直接干涉中國內政,甚至卷入中國的內戰。事實上,早在1945年4月1日,毛澤東在與謝偉思的最后一次談話中就曾表示:一旦中國發生內戰,中共希望美國對國共雙方採取不插手政策。

在確立“中立美國”政策后,毛澤東和中共努力配合美國總統特使馬歇爾在中國的調停活動,從停戰協定的簽訂到政治協商會議的召開,在很多問題上都曾做出一定的讓步。經過中共的努力,1946年初,國共兩黨在停戰和整軍談判中達成初步協議,中國一度出現了“和平民主新階段”的曙光。不過,國共談判本身是復雜、困難的,在談判過程中,雙方又往往會根據局勢的變化,提出新的條款和反條款,加劇達成妥協的困難。加之國民黨政府隻不過是利用談判做幌子,為部署軍隊做好內戰准備爭取時間,國共之間最終並沒有達成一個滿意的談判結果。后來,由於國民黨堅持一黨獨裁,向東北持續增兵並進攻中共部隊,導致沖突,而東北問題使得和平的曙光最終幻滅。

1946年6月,國民黨撕毀協議,大舉進攻解放區。解放軍中原部隊奮起抵抗,英勇突圍,解放戰爭由此開始。7月內戰全面爆發。8月10日,馬歇爾和司徒雷登發表聯合聲明承認調停失敗。

由於美國放棄調停國共矛盾,並且在對華援助、運兵等方面站到了國民黨的一邊,使得毛澤東和中共對美國的態度由“友誼”轉變為“直截了當的敵意”。在毛澤東看來,美國是在一面“調處”、一面“援蔣”,名曰“調處”,實則“援蔣”,使中國一步步走向了內戰的深淵。

在內戰爆發、美國“調處”宣告失敗后,中共實際上停止了與美國的直接外交聯絡,中共與美國在抗戰時期建立的半官方外交關系由此畫上了休止符。