楊毅周

這是一個永載中華民族史冊的鏡頭。

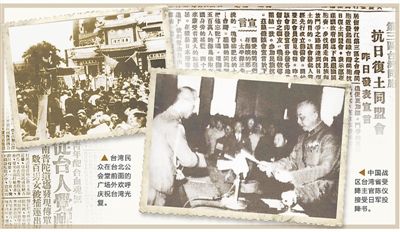

1945年10月25日,在台灣台北公會堂(今台北中山堂),中國戰區台灣省接受日軍投降典禮隆重舉行。日本第10方面軍司令官安藤利吉,神色恭敬地用毛筆在投降書上簽上名字,日本在台灣的殖民統治自此宣告終結。

台灣省行政長官陳儀代表中國政府宣布:“從今日起,台灣及澎湖列島正式重入中國版圖,所有一切土地人民,皆於中國政府主權之下。此一極富歷史意義之事實,本人特向我國同胞及全世界報告周知。”之后,中國政府發布通令:台灣人民原系我國國民,由於敵人侵略致喪失國籍,茲國土重光,其原有中國國籍之人民,自1945年10月25日起,應即一律恢復中國國籍。

為永久紀念寶島從日寇統治下重回祖國懷抱,10月25日被確定為台灣光復節。

抗戰勝利、台灣光復,洗刷了近代以來中國屢遭外來侵略的民族恥辱,重新確立了中國在世界上的大國地位,開辟了中華民族偉大復興的光明前景。

70年歲月滄桑,但歷史的記憶無法抹去,兩岸同胞的手足之情無法割裂。台灣光復是兩岸同胞共同團結奮斗所取得的偉大勝利,強化了兩岸人民血脈相連的民族紐帶,更加展現了中華民族始終無法分割、永遠不能分離的血肉聯系。

正如習近平總書記所強調的,透過近代歷史風雲,兩岸同胞深刻體會到,大陸和台灣是不可分割的命運共同體,我們的命運從來都是緊緊連在一起的。

台灣同胞的抗日斗爭,是全民族抗戰的重要組成部分

1895年,一紙《馬關條約》,使得台灣與祖國大陸咫尺天涯。

當《馬關條約》簽署消息傳來,台灣同胞“四百萬人同一哭”,群情激憤。來自台灣的舉人汪春源等人聯名上書清廷:“與其生為降虜,不如死為義民。”台灣名士丘逢甲等人組織義軍,誓死抵抗日本侵略者,慨言“願人人戰死而失台,決不願拱手而讓台”,悲憤壯烈之情溢於言表。

台灣同胞熱血衛故土,抵抗之激烈,出乎日本侵略者預料。從1895年5月日軍登陸開始,台灣各路義軍與劉永福的黑旗軍並肩作戰,同仇敵愾。戰火持續5個月,燃遍台灣島。日軍在付出慘痛代價后,才得以佔領全島。

此后,台灣同胞的反日斗爭“史不絕書”,涌現出簡大獅、柯鐵、林少貓、莫那魯道等抗日義士,北埔事件、苗栗事件、西來庵事件、霧社事件等抗日起義此起彼伏。義軍手持弓箭、獵槍等簡陋武器,迎擊裝備了飛機、山炮的日軍,明知不可為而為之,寧可戰死、不願偷生的凜然正氣,天地可鑒。

中國全面抗戰爆發后,台灣同胞認識到,“覆巢無完卵”“唇亡齒必寒”,隻有祖國抗戰勝利了,台灣才可能光復,遂積極參加和支援大陸人民抗戰。台灣史學家連橫對子孫們說:“欲求台灣之解放,須先建設祖國。”他囑咐兒子要回大陸效力。

兩岸同胞居於同一個國家,面臨同樣命運,共同拿起武器,抗擊同一個敵人。僅抗戰初期,就有5萬多台灣熱血青年內渡大陸抗日,有的直接奔赴一線殺敵,有的投奔中國共產黨領導的抗日根據地。李友邦將軍組建“台灣義勇隊”,在福建、浙江一帶開展對日斗爭。

台灣同胞的抗日斗爭,納入了中華民族的抗戰行列。台灣同胞不論在哪裡從事抗戰,都是為中華民族反抗日本侵略而戰,也是為自身解放而斗爭。1941年9月成立的台灣革命同盟會,在宣言中指出:“祖國的命運,亦即台灣的命運。祖國存,則台灣亦存﹔祖國戰勝,則台灣光復,否則沉淪。”

台灣同胞與日寇斗爭五十載,付出了犧牲數十萬人的巨大代價。歷史無言,歷史銘記:在波瀾壯闊的中國人民抗日戰爭史冊上,台灣同胞沒有缺席。習近平總書記強調,台灣同胞始終與祖國同呼吸、共命運,台灣同胞的抗日斗爭是全民族抗戰的重要組成部分。

台灣光復的歷史表明,祖國大陸是台灣同胞的根,根深才能葉茂。沒有全民族抗戰的勝利,就沒有台灣的光復。台灣回歸祖國,是全體中華兒女浴血奮戰換來的。台灣光復史,是兩岸同胞共同用鮮血寫就的。

台灣光復歷史,生動詮釋了台灣同胞的愛國主義精神

一份塵封的文檔,還原了70年前台灣光復時的景象——

“台北40余萬市民……老幼俱易新裝,家家遍懸彩燈,相逢道賀,如迎新歲,鞭炮鑼鼓之聲,響徹雲霄,獅龍遍舞於全市,途為之塞。”“家家戶戶,無比歡欣,祭祖謝神,向先民冥中告知台灣已回歸祖國。”

觸摸泛黃的文檔,有時光流轉之感,似乎能切身感受到70年前台灣同胞的興奮之情。離散50年的棄兒,終於回到母親的懷抱,怎能不激動萬分,怎能不欣喜若狂。被壓抑了50年的民族情感,在一夜之間爆發出來。

台灣愛國人士楊肇嘉曾感言:“在日本人強暴的統治下,度過了艱辛苦難的50年后,我們全體台灣人民終以純潔的中華血統歸還給祖國,以純潔的愛國心奉獻給祖國。”台灣同胞對祖國的這種依戀感、歸屬感,無以復加。

為了這一天,為了重回祖國母親懷抱,台灣同胞整整斗爭了50年。在被奴役的苦難歲月裡,無數台灣同胞前赴后繼,英勇抗擊日本侵略者,用鮮血和生命証明自己是中華民族大家庭中不可分離的成員。

台灣同胞血管裡流淌的,是中華民族的血液。他們對祖國的深切眷戀,未曾中斷。日本在佔領台灣期間,曾竭力推行“皇民化”運動。然而,台灣同胞把對祖國的感情深埋心底,頂住壓力,暗中學習漢語、抵制更換日式姓名、抵制拜祭日本的神,堅持做中國人,堅持傳承中華民族的文化傳統。

那些散落在島內的一個個民間故事,生動詮釋了台灣同胞強烈的愛國情愫。在日本殖民統治期間,台南人庄夢侯為四個女兒分別取名興華、振華、安華和強華,寓意盼望中國興盛、安樂和強盛。台灣著名作家賴和,一生堅持穿漢服、寫漢字,宣揚抗日思想,曾兩度遭日本殖民當局逮捕入獄,他雖未看到台灣光復,但在臨終前寫下詩句:“天道還形自有時,留此雙睛一看之。”表達了抗日必勝的信心。

就連日本侵略者也不得不承認,“台灣人雖已受日本統治40余年,至今風俗習慣、言語、信仰等方面仍襲舊貌,不輕易拋除漢民族意識,且視福建、廣東為其父祖之地,深具思念之情,難於拂拭對祖國的感情。”

回顧台灣光復歷程,兩岸同屬一個中國的事實無可辯駁

甲午戰敗,乙未割台﹔游子棄外,母心難安。雖然淪為日本殖民地,但寶島台灣始終烙在祖國母親心中,一刻也未曾被遺忘。

早在第一次世界大戰后,中國各階層就強烈要求廢除不平等條約,收復失地。1918年,孫中山提出,“要恢復我國家以前一切之喪失土地和主權”。1936年8月,毛澤東在與美國記者斯諾談話時指出,中國目前的迫切任務,就是從日本手中收復包括東北和台灣在內的所有失地。

寶島歸家的路,磕磕絆絆,在走了40余年后,終於迎來峰回路轉的歷史時刻。1941年12月,太平洋戰爭爆發,中國對日宣戰,宣布“所有一切條約協定合同有涉及中日間之關系者,一律廢止”。據此,《馬關條約》隨即宣告廢止。從法理上來說,中國已可以收回台灣領土及主權。

1943年12月1日,中美英三國發表的《開羅宣言》明確規定:“三國之宗旨……在使日本所竊取於中國之領土,例如東北四省、台灣、澎湖群島等,歸還中國。”這份關乎二戰之后國際格局的重要文獻,使用了“日本所竊取”這個詞語,充分表明國際社會有一個基本共識:日本佔領台灣是強盜行為,是非法的、非正義的、無效的,中國人民當然有權收回自己被奪走的領土。

1945年7月26日,中美英三國聯合發表《波茨坦公告》,再次宣告“《開羅宣言》之條件必將實施,而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定之其他小島”。1945年8月15日,日本天皇宣布接受《波茨坦公告》,無條件投降。這意味著日本必須接受台灣回歸中國的規定。

世界各國包括西方主要國家,都以多種方式對《開羅宣言》等文件的法律效力及台灣回歸中國,予以確認。中國擁有台灣主權的國際法程序和內容,都是完備的,並成為戰后國際秩序及格局的重要組成部分。

至於后來美國政客炮制的所謂“台灣地位未定論”,及“台獨”勢力所制造的各種分裂謬論,都是站不住腳的,是沒有任何法理依據的。

1949年以來,盡管兩岸尚未統一,但中國主權和領土完整從未分裂,大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。維護國家主權和領土完整,維護台灣是中國領土一部分的地位不被改變,是全體中華兒女的神聖使命。任何否定中國對台灣的主權,都是對《開羅宣言》《波茨坦公告》和日本投降書的否定,是對現有國際法和國際秩序的否定,是對二戰勝利成果的否定。

弘揚抗戰精神,兩岸同胞共圓中華民族偉大復興中國夢

“兩岸同胞要牢記歷史、緬懷先烈、團結一心、維護勝利成果,攜手推動兩岸關系和平發展,為實現中華民族偉大復興共同努力。”習總書記站在時代高度,號召兩岸同胞攜手實現民族復興、開創美好未來。

歷史是折射人類社會發展規律的一面鏡子。今天,我們紀念抗戰勝利暨台灣光復70周年,正是為了從中汲取經驗,獲得啟迪。

台灣光復的歷史昭示我們,大陸和台灣是不可分割的命運共同體。從清政府被迫割台到抗戰勝利台灣光復,台灣同胞以自己的不幸折射了民族的苦難,以自己的不屈折射了民族的抗爭,以自己的回歸祖國折射了民族復興的希望。

兩岸同胞命運休戚與共、息息相關。兩岸共同守護中華民族大家庭,就是對先烈們最好的緬懷。遺憾的是,在台灣光復70周年的今天,島內仍有人歪曲歷史,美化日本殖民統治,圖謀以“台獨史觀”切割台灣與中國的歷史聯系,處心積慮要把“台獨”思想灌輸給青年一代。史實昭昭,豈容抹滅!

歷史賦予了兩岸同胞新的期望,向兩岸同胞發出了新的呼喚。站在新的歷史起點上,兩岸同胞要弘揚抗戰精神,珍愛和平,共同致力於推進兩岸關系和平發展和祖國和平統一,實現“兩岸一家親,共圓中國夢”的美好未來。

(作者系中華全國台灣同胞聯誼會副會長)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |