清秋子

盧作孚先生永遠是那麼謙和、朴素。

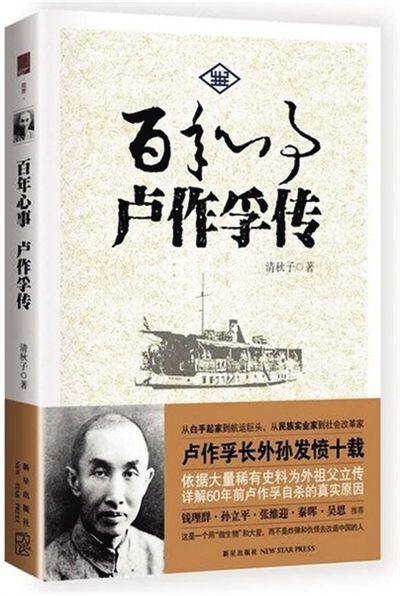

《百年心事:盧作孚傳》書影。

1938年9月,盧作孚在漢口船政局改良木船試航典禮上發表演講。可見那一代人的憧憬與風採。

海南讀者十分熟悉的著名作家清秋子,最近出版了傳記新作《百年心事:盧作孚傳》,講述了其外祖父不平凡的一生。

清秋子本名程曉剛,1952年生於重慶,是愛國實業家盧作孚先生的長外孫,現居海南。他很早就有為外祖父寫一部傳記的想法,從10年前開始搜集資料,並研究相關的歷史事實。至2015年9月,終於完成了這部30萬字的傳記。

《百年心事:盧作孚傳》出版后,在北京、重慶兩地舉辦的新書研討會上,受到了來自清華、北大和盧作孚研究界的學者們高度評價。2015年12月18日,清秋子又在海口舉辦了介紹盧作孚傳奇一生的講座,引起聽眾熱烈反響。書中,清秋子用了大量筆墨描繪盧作孚在抗戰時期指揮“宜昌大撤退”的事跡。他說:“在我看來,那是外祖父一生中最為絢麗的華章。”

面對亂局 臨危受命

1937年12月13日,南京陷落。當時國民政府的大部分機構,已撤至武漢,武漢遂在短期間內成為全國的政治軍事中樞。

民生實業公司總經理盧作孚在國難當頭之際,受命赴南京參與了領導全民抗戰的有關工作。自“七七事變”爆發時起,他就擔負起長江撤退運輸的繁重任務,在南京失陷的最后關頭才撤退到武漢。

此時,盧作孚所面臨的局面仍不容樂觀——武漢經常受到敵機轟炸的威脅,機關的公物、工廠的器材,學校及文化機關的圖書儀器等物資,都亟待搶運入川。這時正是冬季枯水期,長江下游的大型貨輪,無法駛入“川江”(四川境內的長江水系)。

民生公司為執行撤退運輸任務,遂將長江上游所有船隻調至宜昌至重慶航線,從1937年12月23日起,不停地搶運。

南京淪陷后,由於軍事當局處置不當,川江的水運秩序十分混亂。鑒於此,盧作孚向軍委會秘書長張群陳說利害,建議由軍委會直接設立運輸機構。軍委會採納了這一建議,決定盡快設立水道運輸管理處,以統籌水運。

當年12月底,蔣介石考慮戰時需要,決定改組行政院,讓鐵道部長張公權改任交通部長。張公權遂向蔣介石提議,應立即起用航運實業家盧作孚,擔任交通部常務次長(副部長),蔣當即予以首肯。

1938年1月4日,蔣介石簽署的軍委會訓令下達,宣布成立水運處,由盧作孚擔任主任,“專任漢渝、宜渝間水道運輸事宜”。

這兩項任命,授予了盧作孚調度長江上一切民用船隻的權力、以及所有貨物的配載權,責成他迅速扭轉長江水運的混亂局面。

在國民政府擔任高職,原本非盧作孚所期望,但當此緊急時刻,他唯有慨然受命。由此,盧作孚成為戰時長江運輸的最高負責人,集軍、政、商之運輸實權於一身,在長江水運史上可謂絕無僅有。

堅守武漢 日夜搶運

臨危受命,盧作孚肩上的擔子驟然加重。此時,前一時期從華東、華南等各地,均有巨量的設備器材撤至武漢,大批難民也已涌至武漢,均需疏散至四川。此外,四川后續參戰部隊與輜重也已整裝待發,時間與運力均十分緊張。

鑒於日軍已逼近武漢,情勢緊迫,盧作孚下令務必將所有臨時撤至武漢的兵工廠、鋼鐵廠人員設備,盡速轉運入川。在他的指揮下,1938年1月至10月,大批軍工、民企、行政、高校等單位的物資便通過長江中上游的交通大動脈,源源不斷地向四川輸送。

這一時期,民生公司的船隊為支援前線,還承擔了極繁重的軍事運輸任務。僅1938年一年,民生搶運出川的抗日將士計有30余萬人﹔運出的彈藥亦有4600余噸。

盧作孚堅守武漢,前后有近一年的時間。在這一年中,他奔波操勞,廢寢忘餐,終不辱使命。這一時期,除川江輪船不停頓地直航重慶、萬縣之外,盧作孚還調集了所有長江中下游的江海大船,全力將尚在武漢的撤退物資、人員運至宜昌,等待轉運。

坐鎮宜昌 化險為夷

宜昌是一座規模不大的江城,地處長江三峽出口處,人稱“川鄂咽喉”。往上游方向,1500噸以上的大船便無法航行,唯有民生公司適合川江航行的小型船可以轉運。但長江上游的運力畢竟太小,集中至宜昌的人員物資數量又過大,無法即刻轉運入川,隻能一批批地運走。此外,由於軍事當局調度失當,運輸速度也較為緩慢,使得情勢越發危急。

1938年10月25日,武漢陷落。直到城陷最后關頭,盧作孚才乘車撤往長沙。

此時,宜昌尚滯留有撤退人員3萬余人、器材9萬噸左右。日軍若欲取宜昌,則朝發夕至,局勢危殆萬分。盧作孚受命從長沙飛赴宜昌,處理撤運事務。盡管他早有思想准備,但宜昌城內的無序狀況仍出乎他意料。在英商太古洋行一樓的輪船報關處,場面之混亂,令他極感震驚。

盧作孚后來描述過當時所見:

全中國的兵工工業、航空工業、重工業、輕工業的生命,完全交付在這裡了,遍街皆是人員,遍地皆是器材,人心非常恐慌。因為爭著搶運的關系,情形尤其紊亂。我恰飛到宜昌,看著各輪船公司從大門起,直到每一個辦公室止,都塞滿了交涉的人們,所有各公司巴黎運輸的職員,都用全力辦理交涉,沒有時間去辦運輸了。管理運輸的機關責罵輪船公司,爭運器材的人員復互相責罵。

此時已有近80家企業的器材設備,在武漢會戰期間陸續運至宜昌,堆積於長江兩岸的碼頭上,絕大多數並未裝箱,在曠野裡聽任日晒雨淋。內遷人員與難民擁塞於小城,等候乘坐進川的輪船。城內所有可供出租的房屋全部爆滿,眾多難民隻能露宿街頭,行李堆滿當街。

此時,川江已臨近枯水期,稍大輪船可以通航的日期,僅有短短40天。待40天一過,歷盡艱難運到此處的重型器材,就隻能忍痛放棄,大后方也將無法建立起長期抗戰必要的工業基礎。

國之安危,可謂系於千鈞一發。

在混亂擁擠的長江岸邊,盧作孚以撤退運輸總負責人的身份,面對情緒激動的人群說:“請回去!所有的人都明天見!”眾人遂在半信半疑之中,逐漸散去。初步制止了混亂以后,盧作孚來到江邊碼頭,實地察看了物資堆放的情況,又登上輪船察看了艙位及輪機的情況。將情況了解清楚以后,才來到民生公司宜昌分公司,召集各輪船公司負責人、駕引與宜昌港技術人員開會磋商。這個緊急會議,開了整整一個通宵。

次日一早,一套完整方案已經成型。盧作孚召集各兵工單位代表開會,宣布連夜擬定的運輸計劃。盧作孚力挽狂瀾的法寶就是“短途運輸”——重型機件不必直運重慶,隻需先運至奉節、巫山、巴東暫存,日后再轉運重慶。如此一來,原計劃一年才能運完的物資,不出四個月即可運完。

這樣的解決方案牢牢抓住了問題的關鍵。三峽地勢險峻,易守難攻,日軍很難攻入三峽,故人員、物資隻須撤離宜昌,一旦進入峽江即可保全。至於峽江之內的轉運,則可留待將來從容進行。聽完盧作孚的講解,在場的眾人茅塞頓開。盧作孚進而將40天搶運計劃通告各托運單位,即:將民生公司的22艘運輸船調至宜昌,開辟奉、巫、巴短途航線。

從這天起,奇跡果然出現了,在宜昌兩岸的碼頭上,秩序代替了混亂。各單位的人員都在忙著清理物資,配套裝箱。24小時之后,第一批24艘裝滿物資的輪船就駛離了宜昌港,其中22艘屬民生公司,另兩艘分屬招商、三北輪船公司。

對那段時間的情形,盧作孚后來有極為生動的回憶:

每晨宜昌總得開出五隻、六隻、七隻輪船,下午總得有幾隻輪船回來,當輪船剛要抵達碼頭的時候,艙口蓋子早已揭開,窗門早已拉開,起重機的長臂,早已舉起,兩岸的器材,早已裝在駁船上,拖頭已靠近駁船。輪船剛拋了錨,駁船即已被拖到輪船邊,開始緊張地裝貨了。兩岸照耀著下貨的燈光,船上照著裝貨的燈光,徹夜映在江上。岸上每數人或數十人一隊,抬著沉重的機器,不斷地歌唱,拖頭往來的汽笛,不斷地鳴叫,輪船上起重機的牙齒不斷地呼號,配合成了一支極其悲壯的交響曲,寫出了中國人動員起來反抗敵人的力量。

抗戰功臣 名垂青史

經過激蕩人心的40天,至12月10日,滯留宜昌的3萬待疏散人員全部安然抵川﹔原先堆積江岸的9萬噸器材,也運走了三分之二。

此后,因水位尚可通航,搶運一直在持續。據時任國民政府交通部長的張公權所述:至1939年1月底,共計有6萬噸軍工器材與其他公物運畢,另有鋼鐵廠器材6000噸也已運走。當水位降至較大輪船已無法航行時,宜昌兩岸器材堆積如山的景象,已經不見了。

一場永載史冊的宜昌大撤退,就此圓滿落幕。

這是一闕全民御侮的英雄交響曲,是由政商各界、普通民眾合力完成的一樁偉大事業。

在整個疏散過程中,民生公司與各界一起努力,為國家保住了軍事工業與民用工業的命脈,保住了民族經濟最后的元氣。大批器材搶運入川后,新的工業基地在四川迅速建立,生產出大批武器與物資,為長期抗戰提供了強大的物質保障。從宜昌撤出的難民中,有大批教師、學生、工程師、醫生、文藝家等,他們后來成了建設大后方的有生力量。

盧作孚在這場驚心動魄的大撤退中,指揮得當,居功至偉,堪稱是一位民族英雄。

漫長的歲月過去了,歷史並沒有忘記他。2015年9月,盧作孚的親屬們因先輩的抗戰功勛,同時榮獲3枚“中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章”。

盧作孚的名字,因其在抗戰中的顯著功績,如今已成為人們心中的一座豐碑。