鄧濤 孫發明

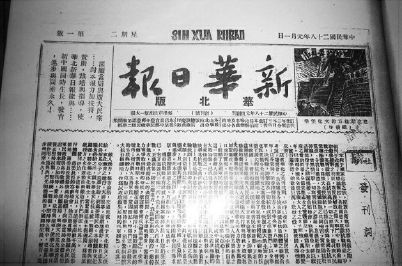

抗日戰爭時期的《新華日報》華北版

抗日戰爭中,八路軍總部先后5次進駐山西武鄉,中共中央北方局、一二九師師部以及抗大、魯藝、北方局黨校、《新華日報》華北版等,長期駐扎在山西省武鄉縣,這裡“村村住過八路軍,戶戶都有子弟兵”,被稱為“八路軍的故鄉,子弟兵的搖籃”。

武鄉作為敵后文化的中心之一,新聞出版事業從無到有,廣大新聞工作者一手握筆,一手握槍,在戰火中堅持出版革命報刊,許多同志在戰爭中獻出了寶貴生命,其英雄業績永耀史冊。

在武鄉,各類報刊的出版發行,不僅及時宣傳了抗日政策,使干部群眾能夠了解國內外形勢的發展變化,而且豐富了抗日根據地軍民的政治和文化生活,推動了抗戰事業的發展。

《新華日報》華北版

1939年1月1日,晉冀魯豫抗日根據地最重要的報紙、中共中央北方局機關報《新華日報》華北版在沁縣后溝村創刊。鉛印,4開4版,間日刊,發行量達3萬份。報社編委會各部門都歸編委會領導。何雲任社長兼總編輯,副社長兼副總編輯陳克寒。

同年7月,報社遷至武鄉縣大坪村。何雲以為,此地靠近八路軍總部,有警衛部隊把守,因背靠大山而便於隱蔽,故為一個較為安全的辦報地點。10月19日,新華社華北總分社在大坪村成立,何雲兼任總分社社長、總編輯。報社與通訊社是兩塊牌子一套人馬,由報社編輯科(后由電訊科)肩負向延安總社發送新聞稿的任務。12月,由於報社人員大增,大坪村容納不下,移址安樂庄村,大坪村隻留下石印廠。

在敵后戰場上,隨著人民武裝和抗日根據地的迅速發展,1940年8月至12月初,八路軍總部在華北發動“百團大戰”。《新華日報》華北版派出大批記者,進行戰地採訪,採寫出大量戰地新聞。何雲等社領導不僅在報社抓編發稿件和印報工作,還經常隨總部和一二九師首長奔赴前線組織戰地新聞採寫工作。當關家垴殲滅戰打響后,何雲和陳克寒帶領部分記者,背負油印機跟著彭德懷副總司令、左權副參謀長和一二九師劉、鄧首長,日夜戰斗在火線上,寫好報道,立即審閱,油印發行。雖然在激烈的反“掃蕩”烽火中,報社經常轉移,但從未中斷出報。朱德總司令評價說:“一張《新華日報》頂一顆炮彈,而且《新華日報》天天在作戰,向敵人發射出千萬顆炮彈。”《新華日報》華北版的社會影響與日俱增,不僅在根據地,在國統區也影響甚大,甚至受到海外關注,美國紐約的《今日中國》雜志、莫斯科外交人民委員會等都長期訂閱。

在1942年夏的反“掃蕩”中,該報社共有46人壯烈犧牲。社長何雲被敵人子彈打中,臨終前說:“我的傷勢不很嚴重,快去救治倒在那邊的同志們!”等醫務人員再來看他時,何雲已停止呼吸。

此后《新華日報》華北版由陳克寒繼任社長兼總編輯。報社培養了大批新聞干部和技術骨干,積極支援華北各敵后抗日根據地的兄弟新聞單位,為發展華北敵后新聞事業作出了重要貢獻。

《勝利報》

華北太行山敵后斗爭前線最早的大眾化報紙之一《勝利報》(中共晉冀特委機關報),1938年5月1日創刊於山西和順。創辦之初報社有十多名工作人員,張玉麟任社長,安崗任總編輯,徐平為通訊聯絡部部長,賈景佐負責行政總務工作,冀雨負責刻寫,陳遠負責油印。報紙版面4開4版,三日刊,起初是油印,后改石印,發行3000份。報紙印刷採用粉連紙(有光紙),分紅、白、綠三種顏色,報名由朱德總司令題寫。

《勝利報》積極宣傳中國共產黨的路線、方針、政策﹔反映戰爭形勢﹔宣傳抗日救國,揭露敵人罪行﹔宣傳抗日根據地的民主建設和大生產運動。設有社論、新聞通訊、工作研究、經驗介紹、三日國內大事、三日國際要聞、老實話、小說、漫畫等欄目。

由於駐地遭敵頻繁“掃蕩”,報社離開和順縣,先后轉移到遼縣西河頭村、榆社縣嵐峪村。1939年9月,晉冀豫區黨委在武鄉東堡村召開首次黨代會,為報道會議情況,勝利報社從榆社出發移駐武鄉石門村。記者們步行數十裡去東堡村採訪,回石門村撰寫稿件、刻蠟紙、油印等,駐扎一個多月時間。期間根據中共晉冀豫區黨委決定,該報變身中共晉冀豫區黨委機關報,9月20日正式歸晉冀豫區黨委領導,安崗任社長兼總編輯。10月,勝利報社離開武鄉,經黎城遷往遼縣高家井村。

其他的一些報紙還有:1939年1月1日,武鄉縣犧盟會主辦的《大眾力量》報,在大有鎮王庄溝出版,面向全縣發行,該報系周報,8開手刻單面油印。報社負責人郭忠,主編先后由趙竹儒、郭忠、索芾堂擔任,記者有殷士膚、趙俊川,美術設計、繪畫刻板是范雲。隨著根據地的開辟與發展,為更好地指導根據地建設,1941年春,中共武西縣委、武西縣抗日政府創辦了《漳西戰報》,常健任主編,油印出版,為不定期的報紙,稿件來源主要靠小學教師和有文化的干部。同年冬,中共武鄉縣委創辦縣委機關報《生產小報》,主要任務是指導全縣農業生產以戰勝災荒、對敵斗爭等。

《前線》

八路軍內部發行的秘密刊物《前線》於1940年7月創刊。雜志在《本刊啟示》中明確,“《前線》月刊為我軍部隊內部刊物,不得出售,各級軍政機關收到本刊后必須負責保管及負責分發,應與秘密文件同樣重視,不得遺失。本刊每月15日出版,在內部發至營級,為避免發生遺失留壓等情形,各軍政機關如有未能按期收到者,可向其所屬上級機關索取,或徑來函本刊,當代為查明,補發。”

雜志樣式是16開鉛印本,每期3萬到4萬字。彭德懷、鄧小平、羅瑞卿、左權、楊尚昆、陸定一、聶榮臻、滕代遠等為該刊編委。《前線》的主要讀者對象是八路軍營以上各級指揮員。八路軍政治部要求各戰線上的同志,特別是負責同志,要多多寫稿,寫在每次戰斗或戰役后,軍事政治工作的總結與經驗教訓,特別歡迎關於提高軍事素養、戰略戰術的研究、政治工作的建設等文章。

雜志辦有眾多專欄,如“工作通訊”“部隊通訊”“繳獲文件”等,內容豐富多彩。《前線》在武鄉期間,還創辦了《前線畫報》。

《黨的生活》

為了鞏固黨的組織,統一黨內思想,堅持敵后斗爭,爭取最后勝利,中共北方局在武鄉作出決定,創辦黨內刊物《黨的生活》。1939年11月15日,《黨的生活》雜志在王家峪村新鮮出爐。

發刊詞指出:“第一,它將努力闡明馬列主義的原則,批評一切資產階級、小資產階級的錯誤理論,使自己成為在思想上、政治上鞏固布爾什維克黨的武器﹔第二,它將努力解釋馬克思列寧主義政黨的布爾什維克組織原則,使自己成為在組織上鞏固黨的隊伍的武器﹔第三,它將努力使自己成為華北各地工作經驗交換的園地,幫助各地同志解決工作困難,成為對各種工作實際指導的刊物。”

《黨的生活》每期刊發文件和文章5至8篇。毛澤東、張聞天、劉少奇、劉伯承、彭德懷、鄧小平、楊尚昆、陳雲、傅鐘等領導同志為雜志的“重點作者”。核心文章包括“鞏固黨”的文獻,政治形勢與黨的任務,群眾工作,政治工作,黨風、黨紀、黨性原則,根據地建設,對敵斗爭,鋤奸工作,宣傳工作,統戰工作,黨校工作等。

抗日戰爭期間在武鄉出版的重要刊物還有:1939年12月,北方局青年工作委員會創辦的綜合性通俗讀物———《青年與兒童》,發行量高達6萬多份,創太行山雜志發行量之最﹔在武鄉王家峪村,1940年春,北方局婦委創辦了《華北婦女》﹔1939年4月1日《抗戰生活》在長治創刊,到7月出至第6期時暫時停刊,翌年5月1日,《抗戰生活》在武鄉縣安樂庄復刊,朱德總司令為雜志題寫刊頭,並題詞“祝抗戰生活復刊”。