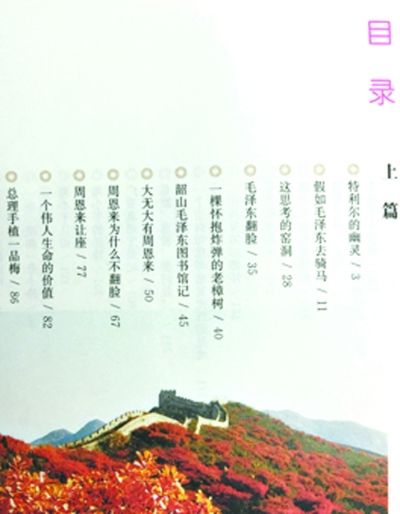

《紅色經典·歲月留痕》(梁衡著,中國人民大學出版社出版)部分目錄

《紅色經典·歲月留痕》是一本以政治人物為主的散文集。

近年來,我寫了幾篇記述偉人的文章,引來多種報刊的轉載,有的篇目還很快被選入高中課本。

我原先決無一定要搞這類創作的打算,只是在工作實踐中、在讀經典著作時認識了這些偉人,而在目前的改革實踐中、在傳統與現實的沖突中又感到要重新認識他們,於是就拿起思考的筆。這其實就是讀書筆記,幾乎每篇都可以從日記本中找到原始的片段。

我認為,偉人之所以偉大,讓后人時時想起,主要有兩個原因:一是他的業績、他的思想曾經輝煌一時,對歷史進步起過推動作用,這將永不會改變,人們會永遠懷念。這是歷史唯物主義。二是現實意義。對照現在發生的事情,新的矛盾、新的課題,人們又想起過去的偉人,發現許多事情在他們那裡早已解決,或者深受啟發,得到一把打開現實之鎖的金鑰匙。比如,他們的思想、方法、人格、作風、經驗等。有著這兩個理由,偉人題材是永寫不夠的,並且隨著社會現實的變化和個人閱歷體驗的不同會常寫常新。每一個后來人,當他或因國事而心憂,或因瑣事而心煩,或因歧路而彷徨時,回望一下偉人這座高峰、這座燈塔,就能得到一股浩然之氣,一種聰明,一種智慧。

但是偉人與我們總會有一定的距離。偉人在社會上、在人民群眾中的影響已經很大很大了,但這主要是靠他們的偉業、理論,靠政治影響。人們接受的是他們的結果,被舍棄了過程之后的結果,所以往往敬而遠之。文學就是要把這個擴大了的距離再拉回來,就是要把這結果之前的過程揭示出來,要溝通情理,有血有肉,讓讀者覺得可親可信。所以,我寫偉人時不想再重復那些結果,而是努力“順瓜摸藤”去找那些碧綠的葉子和芬芳的花朵,讓讀者自己去理解果之初、果之前的樣子。在這個創作思想的指導下,我找到了瞿秋白同志的故居,特別是門前的那座已成過去的“覓渡橋”,找到了鄧小平同志落難江西時勞動的工廠,找到了毛澤東寫《論持久戰》的延安窯洞,找到了中國共產黨指揮國共大決戰的最后一個農村戰略指揮部——西柏坡,還有召開著名的七屆二中全會的那間舊伙房。我甚至遠渡重洋,在日本找到了周總理游歷過的嵐山和嵐山詩碑,在德國西部找到了馬克思出生的房子。

偉人的思想和業績是一棵大樹,我要找的是這樹的生長點,是它的年輪。我努力在那個新思想的生長點上做文章,希望能給讀者展現出一個過程,指出一個亮點。

應當指出的有兩點:一是偉人大多是政治家。雖然也有偉大的科學家、藝術家等,但是唯有政治是社會矛盾的焦點,政治家這個位置最容易考驗出一個人的才學與品質。能對一個時代呼風喚雨的人畢竟比對一個方面有發言權的人要影響大一點。所以,我在寫人物散文時首選政治人物,而且首選與我同時代或者接近一點的人物。這本書收錄的絕大多數是現代史上的人或事,所以名為《紅色經典·歲月留痕》。二是人無完人,偉人不是沒有缺點。過去,我們喜歡把偉人說成十全十美、通體透明、永遠正確,這不符合歷史唯物主義。近年的一些研究表明,像毛澤東這樣於民族有大功的偉人,也有不少缺點錯誤,但這仍不失其偉大。我認為,在寫作中不應回避這些﹔相反,如實寫出他們的個性,會使文章更有震撼力。

偉人是個舊題目,舊題最難作,這是因為它的許多方面都已為人打通,明白如話,纖毫畢現,讀者已無惑可釋,無知可求。但無中求有,便是大有,便是新路,會別有一番驚喜。還有,偉人已在人們的頭腦裡形成一個舊框框,不容易打破,但是如果你真的有所發現,而且能自圓其說,讀者也會有一陣驚喜。這就是創作。

本書是想以人物為線,勾出近百年來社會進步的脈絡。其中,有的是舊作,如《大無大有周恩來》、《覓渡,覓渡,渡何處?》,考慮其已有的社會影響和歷史的完整性,仍然保留﹔也收錄了一些新作,如《假如毛澤東去騎馬》、《一個塵封垢埋卻愈見光輝的靈魂》、《麻田有座彭德懷峰》等。另外,為了能體現時代特點,也收錄了幾個無名人物,他們也是那個時代的政治印記。

(作者為人民日報原副總編輯)