楊靖宇肖像

楊靖宇的遺物

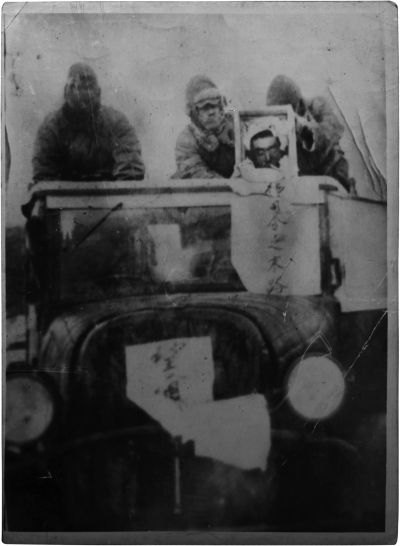

楊靖宇犧牲后,日軍拍攝的照片。

長白山下,鬆花江畔。吉林省白山市靖宇縣,因楊靖宇犧牲於此而得名。

三道崴子是楊靖宇最后戰斗的地方,在靖宇縣城郊。76年前,這裡是一片原始森林,地上長滿扭筋子樹。樹如其名,枝干扭曲猙獰,不能成材。

楊靖宇在這裡孤身陷入重圍。他已經斷糧五天,身患重感冒,雙腳嚴重凍傷,右臂挂彩……楊靖宇倚靠著一棵扭筋子樹,左手持槍,仍在向敵人還擊。在敵人的機槍、步槍雜亂密集的射擊中,楊靖宇的手槍決絕地響著。

一發子彈最終擊中了他的胸膛,楊靖宇倒在了那棵扭筋子樹下,終年35歲。鮮血染紅了皚皚白雪——時間定格在1940年2月23日16時30分。

日本侵略者無法理解,楊靖宇是靠什麼支撐了五天五夜?他們殘忍地剖開楊靖宇的胸腹,發現他的胃裡盡是枯草和棉絮,竟無一粒糧食!日本人被震撼了,參與圍剿的偽通化省警務廳長岸谷隆一郎說:“雖為敵人,睹其壯烈亦為之感嘆,大大的英雄!”

楊靖宇將軍紀念碑就矗立在三道崴子。那棵扭筋子樹早已枯死,后人在將軍熱血浸染的位置上栽植了一棵杉鬆,生長已逾半個世紀。

杉鬆高且直,四季常青,如將軍忠骨,挺立不屈。

“不必多說,開槍吧”

1939年的冬天,對東北抗日聯軍來說格外寒冷。他們已經與侵華日軍鏖戰了八年,在這個冬天遭遇了最殘酷的犧牲。

“九一八事變”后,處於國破家亡境地的東北人民,在白山黑水之間燃起了民族自衛的抗日烽火,各地義勇軍、游擊隊、紅槍會、大刀會、山林隊等抗日武裝猶如雨后春筍紛紛涌現。

由於沒有堅強的領導,數目眾多的東北抗日義勇軍群龍無首、各自為戰,遭到日本關東軍殘酷的鎮壓,或被消滅,或被打散。

領導東北抗日的重擔歷史性地落在了中國共產黨的肩頭。從1932年起,中共滿洲省委指示各地黨組織,先后組織了十余支抗日游擊隊,在此基礎上發展起了東北抗日聯軍。東北抗聯最壯大時,共有11個軍,人數有4萬人,極大牽制了侵華日軍。

東北抗日與中國其他地方相比,情況更為錯綜復雜。在這裡,有日本密集的76萬大軍和大量偽滿軍隊及漢奸,有嚴酷的自然環境,抗聯要生存,只能在深山老林中不停轉戰,經常要在衣食無著的情況下,在冰天雪地中同強大而殘酷的敵人進行殊死的搏斗。

東北抗聯的斗爭史在1940年進入最低潮,在日偽窮凶極惡的討伐、圍剿下,原本近4萬人的抗聯部隊隻剩下2000余人,陸續轉入蘇聯境內。其中,抗聯遇挫的一個標志性事件,就是1940年年初楊靖宇犧牲。

轉折其實發生在1939年那個寒冷的冬天。

1937年,日本法西斯發動全面侵華,戰爭在1938年底進入相持階段。日寇短期內滅亡中國的圖謀未果,轉過手來加緊對華侵略戰爭,東北被日軍當做侵略全中國的后方基地,而抗聯的存在是他們的“后顧之憂”。

東北抗聯的斗爭在1939年進入了極端艱難困苦的時期。

這年下半年,日偽開始全面實施“治安肅正”計劃。楊靖宇領導的抗聯第一軍是他們必欲除之而后快的“眼中釘”。

在東北抗日戰場上,一直有“南楊北趙”之說。“南楊”指的是在東南滿活動的楊靖宇,“北趙”則是北滿地區的趙尚志。對這兩個最著名的抗聯領導人,日軍開出了相同的“懸賞”。

當時的日本關東軍司令梅津美治郎簽發《治安部關於捕殺抗聯及抗日軍高中級干部的賞金規定》,楊靖宇、趙尚志被列在了前兩位,賞金同為1萬元。

在日軍的瘋狂絞殺下,1939年冬,東北抗聯損失慘重,經歷了最大規模的戰斗和非戰斗減員。楊靖宇領導的抗聯第一軍由三四千人銳減到數百人。情急之下,楊靖宇部隊決定化整為零,分散突圍,待機重新集結。

1939年12月時,楊靖宇身邊尚有400余人的抗聯部隊,而到1940年2月2日,他身邊就隻剩二十七八個人。到2月15日早晨,當楊靖宇再一次被敵人發現時,他身邊就隻有6名戰士了。

據日軍檔案記載,這一天早晨,楊靖宇和他身邊的戰士在濛江縣(今靖宇縣)五斤頂子西北方的一個山坳裡被發現。日軍隨即進行追擊。楊靖宇帶領戰士邊打邊退,向西南方向且戰且走,敵人也緊追不放,戰斗十分激烈。

到午后3時許,他們來到一個凹形地帶,敵我相距隻有300米左右。這時敵隊副伊藤向著楊靖宇等喊話:“你們跑不了啦,快投降吧!”楊靖宇將計就計,答道:“你們不要打了,我馬上投降。但在投降以前,我有話要說,請你一個人過來一下。”

伊藤以為楊靖宇真的要投降,非常高興,連忙喊道:“好,我馬上就去!”說完站起身來。

“啪!啪!啪!”楊靖宇槍響三聲,伊藤應聲倒地。偽警察大隊長崔冑峰也被打折大腿,倒在地上。敵人被打死1名,打傷6名,陷入一片混亂。楊靖宇帶著戰士們暫時脫身。

這是楊靖宇犧牲前指揮的最后一次戰斗。此后,楊靖宇又讓警衛員黃生發、司務長劉福泰等4名傷員轉移,他身邊隻留下朱文范、聶東華兩名戰士,向著傷員轉移的相反方向走去,以引開敵人追兵。

2月18日,朱文范和聶東華在濛江縣大東溝購買食物時,被敵人發現。朱文范、聶東華與敵人激戰半個小時后犧牲。敵人從他們身上搜出手槍、現金、表、鋼筆、口琴和楊靖宇的印鑒,斷定楊靖宇就在附近,於是增派兵力展開圍捕,甚至派出了飛機從空中偵察支援。

自此,楊靖宇開始了孤身一人與數百敵人周旋的五天五夜。

2月22日,精疲力盡、飢餓難耐的楊靖宇在保安村以西的山裡遇到四個打柴人。這四個人是偽牌長趙廷喜和村民孫長春、辛順禮、遲德順。因圍剿山上的抗聯,居民點的日偽警察嚴禁砍柴的村民帶食物進山,楊靖宇懇求他們回村給自己帶點食物和棉鞋,還答應多給錢。

趙廷喜勸楊靖宇投降,楊靖宇平靜地回答:“如果我們中國人都投降了,咱們中國就完了。”

趙廷喜他們答應回村給楊靖宇弄點吃的。誰知在回去的路上,他們遇見了鐵杆漢奸李正新。被連哄帶嚇之下,趙廷喜怕另外三人先報告,導致自己落個隱瞞不報的罪名,索性說出了此事。李正新聽后大喜,立即向日偽報告。趙廷喜“舉報有功”,隨后又給大批日偽軍警充當向導,帶著他們向楊靖宇所處的位置圍攏過去。

在三道崴子附近躲避的楊靖宇,沒有等來老鄉送的糧食和冬衣,卻等來了追擊的敵人。

在日本人出的《滿洲國治安小史》中有一段對話,描述了楊靖宇的最后時刻。

當日軍指揮官西谷喜代人指揮日軍和偽滿軍警向楊靖宇將軍靠近時,他下令部隊停止前進,然后開始喊話:“君是楊司令否?”試圖勸降。但是楊靖宇凜然回道:“不必多說,開槍吧。”

槍聲響了將近半個小時。

最后的戰斗

楊靖宇犧牲后二三十年裡,他犧牲的具體情景都不為國人所知。

見証這一壯烈史實的人,隻有數百日軍和漢奸、偽警。日軍把楊靖宇之死視為一大“功績”,借以恐嚇抗日力量,隻講結果,對外自然不會提楊靖宇犧牲之壯烈。

漢奸、叛徒是把楊靖宇置於死地的罪魁禍首。他們其實很明白,戕害這位著名抗日英雄罪孽深重,對此更是諱莫如深。

一個想象出的壯烈情景——自殺殉國,曾在很長時間裡被用來描述楊靖宇的犧牲。

據楊靖宇紀念館介紹,這個說法最早是出於保安村農民藺長貴之口。

楊靖宇犧牲那天,藺長貴准備去三道崴子打柴。“討伐隊”上山時與他碰了個正著,他被扣在山下不准動。楊靖宇犧牲后,正是用他的小爬犁送到縣城的。藺長貴雖然沒有近距離出現在第一現場,但他當時與“討伐隊”的叛徒們同去同歸接觸不少,知道不少相關情況。

1946年2月,濛江縣更名靖宇縣,舉行公祭安葬楊靖宇大會。保安村村長劉成祥保護了楊靖宇遺體,獲得贊揚表彰,藺長貴也在此時湊上前,將道聽途說來的“自殺說”,當作自己在現場的見聞說了出來:“楊靖宇見剩下最后一顆子彈,自殺身亡。”

“自殺說”就這樣在社會上流傳開來,此后很多年,在國內的各種史志、紀念館裡,都用“最后一發子彈留給自己”來表述楊靖宇的犧牲。

“自殺殉國”固然壯懷激烈,卻並不是楊靖宇犧牲的真相。

事實上,楊靖宇犧牲不僅是東北抗聯史上的一件大事,也被日軍說成是侵華史上的一件“偉大功績”。因為“討伐”楊靖宇有功,野副昌德由日本關東軍699部隊長,升任“首都(新京長春)防衛司令官”(中將)﹔岸谷隆一郎由偽通化省警務廳長升任偽通化省次長﹔其余一些部員及叛徒都得到了相應的獎賞,敵偽檔案對楊靖宇犧牲的過程記得清清楚楚。但由於歷史的原因,這些敵偽檔案直到上世紀70年代才被翻譯整理出版。

有日軍作戰檔案性質的《陣中日志》這樣記載:“康德七年(1940年)二月二十三日,在濛江縣城西南方六公裡的高地,楊靖宇在此處向村民索取食物。接到保安村住民的報告,隊本部隊員(包括特搜指紋班)立即出動,交戰二十分鐘,將匪首楊靖宇擊斃。”

《滿洲國治安小史》的記載要詳細得多,其中這樣描述楊靖宇生命最后一刻:“西谷一聲令下‘打死他’,隨著機槍射手勾動了扳機,楊倒下了。”

而在楊靖宇犧牲后不久,日偽為表功,還召集“有功人員”舉辦了一次“楊靖宇討伐座談會”。偽《協和雜志》刊登了這次座談會的紀要。偽通化省通化縣警尉益子理雄在會上的發言,是最為詳盡的楊靖宇犧牲現場描述:

由報告的農民做向導向約會地點走去。可是,當到那裡一看,好像事先知道一樣,約會地點連個人影也沒有。隻看到一排大腳印上山了。就這樣,走在最前頭的人沒有用聲音,而比劃著山那邊有人影,於是,把全隊人員分成兩半,一半從山頂上,一半從山半腰偷偷地往前湊……

“嗒”的一下一齊向山那邊缺口的人影開了槍。那邊的人影像個大駝鳥似的一邊滾著一邊逃脫了。我讓四五個人做監視哨留在山頂上監視人影的去向,自己帶人追了上去。這時看到對方跑的力氣已經用盡了。他再次用兩隻手槍亂射起來。

“你是怎樣抵抗也沒有用了,投降吧!”

我們再次向他勸降,但代替他回答的是手槍的子彈。

“打!干掉他!”

再進擊到30米,他已經是進退維谷了。這時我們分成兩伙。從兩方面開始了猛烈的射擊。大約交戰了10分鐘,不知哪一方面射擊的子彈命中了敵人。“叭嗒”一下倒下了。

日軍的檔案資料可以確認,楊靖宇是在與敵人的戰斗中犧牲的。

孤身被圍,活命的出路隻有投降。楊靖宇沒有屈膝投降,也沒有自戕守節,他選擇了戰斗,一直戰斗到生命的最后一刻。這是軍人最有尊嚴的歸宿,這是中國人不屈的錚錚鐵骨。

楊靖宇所剩的子彈並非最后一發。據《陣中日志》所載,“繳獲物品有:毛瑟手槍一支同子彈160發﹔匣槍二號一支同子彈30發﹔匣槍三號一支同子彈40發。現金6660元,手表一塊,鋼筆一支,印章一枚,其余雜品。”

他本可以消滅更多的敵人,但是那發機槍子彈射中了他。

誰射出了那發罪惡的子彈?是不是真如益子理雄所說“不知哪一方面射擊的子彈命中”?答案是否定的。《滿洲國治安小史》清楚地記載“機槍射手勾動了扳機”。

那個機槍射手是誰?日軍在所有的資料記載中都以“射殺”、“命中”等詞語一筆帶過,而沒有記載究竟是誰射殺的。這不是疏忽,而是因為完成這個“頭功”的不是日本人,他們不想著力宣揚。

上世紀70年代,在靖宇縣委宣傳部工作的劉賢調到縣史志辦編撰縣志。楊靖宇的犧牲,可以說是這個偏遠小縣歷史上最值得記載的事件。劉賢在后來的多年間走訪了多位生前與楊靖宇將軍共事過的人,甚至是出賣過、殺害他的人,很多歷史細節,慢慢浮出水面。

1983年夏天,劉賢幾經周折,找到了當年楊靖宇的近衛排長張秀峰。

張秀峰的身份並不光彩,他是個抗聯的叛徒,而且就叛變於楊靖宇犧牲前十幾天。

劉賢介紹,張秀峰15歲起就被楊靖宇帶到抗聯隊伍裡,楊靖宇對他如父如兄,曾經對他說:“你是孤兒,沒有爹媽,我也沒有兒女,你就和我兒子一樣。”

張秀峰一直緊隨楊靖宇身邊,轉戰南北,出生入死。但是當抗聯第一軍到了最危急的時刻,楊靖宇身邊隻有幾十名近衛排戰士時,張秀峰被絕望擊垮。他選擇了背叛苟活。1940年2月1日,張秀峰攜帶4支手槍、彈藥、機密文件和抗聯的財產9000塊大洋逃離楊靖宇的隊伍,向日軍投降。

歷史研究者多把張秀峰的叛變看作導致楊靖宇犧牲的關鍵一環。他對楊靖宇極為熟悉,叛變時就是從楊靖宇身邊出逃,知道楊靖宇的位置、行軍路線和行動特點。不過,張秀峰向日軍提供了多少楊靖宇的情況,並沒有實際証據能夠佐証。

張秀峰對楊靖宇的情感非常復雜,有親情和感恩,更多的則是背負一生的愧罪。找到張秀峰、讓他回憶楊靖宇都非常艱難,但他畢竟是跟隨楊靖宇時間最久、最親近的人之一,最終還是提供了大量鮮為人知的歷史細節。

當劉賢問他知不知道究竟是誰打死楊靖宇時,張秀峰干脆地說:“楊靖宇是被張奚若打死的,這個絕對不會錯。”

真凶

張奚若,又是一個抗聯的叛徒。

劉賢說,當年張秀峰告訴她,張奚若1935年6月參加抗聯,是抗聯第一軍一師的機槍手。因為槍打得好,張奚若在抗聯部隊中小有名氣。他跟著楊靖宇參加過大小上百次戰斗,打死了很多敵人。有一次伏擊鬼子的運輸隊,抗聯大獲全勝,楊靖宇還當場稱贊過他。

1938年6月,抗聯第一軍一師師長程斌策動部下100余人叛變投敵,張奚若就是其中之一。

在偽軍中,張奚若還是當機槍手,他的槍口指向了曾經並肩作戰的抗聯戰友兄弟。在日軍組織的“討伐隊”中,張奚若很是賣力,成了一個不折不扣的漢奸。

1940年1月,“討伐隊”在濛江錯草頂子追上了楊靖宇的部隊。戰斗中,張奚若將機槍架在樹杈上,向抗聯射擊,結果被一槍擊中受傷,送回城治療。據說,那一槍就是楊靖宇打的。

這一槍,沒有結果張奚若的性命,他很快還了楊靖宇一槍。這一槍,是致命的。

楊靖宇犧牲的前兩天,張奚若剛剛返回濛江。他的把兄弟、副射手白萬仁,彈藥手王佐華,在此前追剿楊靖宇的過程中,凍傷掉隊,被收容在濛江縣城裡養傷。

2月23日中午,張奚若正與白萬仁等幾個人在打牌,駐濛江的偽通化省“討伐”本部接到發現楊靖宇的報告。日偽得到楊靖宇的蹤跡,如同蒼蠅見了血,搜羅所有能動用的力量全力追擊。張奚若等在縣城裡的傷兵也被集合起來,迅速派到圍剿現場。

當敵人向楊靖宇喊降不奏效時,日本人向張奚若下達了“干掉他”的命令。張奚若隨即扣動扳機,楊靖宇倒在雪地上。

張秀峰並沒有跟隨“討伐隊”上山,沒有親眼看到楊靖宇犧牲的全過程。這些情況都是他后來在偽軍中了解到的。不過,他親耳聽到張奚若講述射殺楊靖宇的過程。

楊靖宇犧牲當晚,“討伐隊”返回濛江縣城,一群漢奸在飯店裡喝“慶功酒”。張奚若、白萬仁、王佐華坐在首席。

張奚若在酒桌上夸耀說:“正當楊司令抬起腿要跑的一剎那,我一個點射,齊刷刷地都給他點在這兒上了……”說著,他用手指向胸口。那裡正是楊靖宇致命傷的位置。

張秀峰就坐在隔桌。雖然背叛了抗聯,但他與楊靖宇感情非同一般。楊靖宇犧牲,讓他內心苦痛。聽張奚若恬不知恥地炫耀,張秀峰端著酒杯往桌上狠狠一蹾,罵了一句:“混蛋!不得好死!”

酒桌上一下冷了場。在座的人中,不少人曾經是抗聯成員,叛變的原因復雜,有主動投敵者,亦有被迫投降的,還有不少單純為了活命,此時的心態更為復雜。“慶功宴”不歡而散。

次日,岸谷隆一郎把“討伐隊”集中到日軍古見聯隊院內,楊靖宇的遺體就停放在這裡。眾目睽睽之下,岸谷隆一郎做了兩件凶殘至極之事。

其一,割下楊靖宇的頭顱,梟首示眾。

一具鍘刀擺在楊靖宇的遺體旁。“討伐隊”頭目程斌先是讓張秀峰執刀,張秀峰不從。旁邊有人說:“這是人家老張的頭功,還是老張來吧。”

深山密林中的抗聯戰士

日軍帶著楊靖宇的頭顱沿街示眾

青年時期的楊靖宇。劉賢供圖

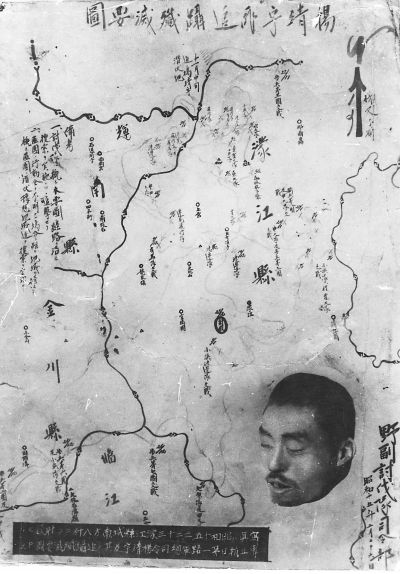

日軍繪制的追剿楊靖宇路線圖。

“老張”是張奚若。他被點了名,把兄弟、同一個機槍組的白萬仁、王佐華也脫不了干系。

於是,由白萬仁執鍘刀,王佐華抱著楊靖宇的頭,張奚若抱著楊靖宇的腿,抬到鍘刀上,白萬仁一刀將楊靖宇的頭鍘了下來。

楊靖宇的頭顱被裝進一個木箱裡,木箱前面是透明的玻璃,然后用一輛汽車運到當時的通化省城,沿途示眾,恐嚇中國民眾和抗日力量。日軍還把這顆頭顱拍照,印刷了大量圖片,撒向抗聯戰斗過的地方及一些居民區,大肆宣揚“楊靖宇部已被肅清”,炫耀他們的“赫赫戰功”。

最后,楊靖宇的頭顱被送到偽滿洲國的新京關東軍司令部,用藥水浸在瓶子裡,秘密匿藏起來。

另一件事就是解剖楊靖宇的遺體。

岸谷隆一郎想不明白,楊靖宇被追擊了五天五夜,沒有任何糧食給養,他究竟是怎麼支撐下來,而且還能一直戰斗?岸谷隆一郎要剖開楊靖宇的胸腹看一看。

在很多書寫楊靖宇的文字中,描寫這個場景都會用到類似的語句:現場解剖的中國醫生難過得流下了眼淚,楊靖宇的肚裡一粒糧食也沒有,隻有草根、樹皮和棉絮。

當時的濛江縣民眾醫院醫生洪寶源,多被認為是解剖楊靖宇遺體的主刀醫生。幾十年后,劉賢找到洪寶源核實這一情況,洪寶源告訴她,這樣的描述並不完全准確。

楊靖宇的遺體被解剖時,洪寶源並不在場,是隨后有幾個日本兵用托盤端來一些東西讓他化驗,“我一看,是人的胃,看樣子是因為長期飢餓,導致嚴重萎縮,都變形了。當時我並不知道那是楊靖宇的胃,后來結合前后情況才想到。”

進一步化驗更讓洪寶源吃驚,也確實讓他落了淚。胃裡面一粒糧食也沒有,隻有草根和棉絮,有的棉花明顯是剛剛吃進去的,一團一團還沒變樣。“胃裡並沒有樹皮,這是后人想象的。那時正是寒冬臘月,樹皮怎麼扒得動?如果真有樹皮,說不定楊靖宇不會死,因為樹皮能消化。可他連樹皮都沒的吃,胃裡淨是棉花套子啊!”

令人唏噓的是,作為射殺楊靖宇的直接凶手,張奚若、白萬仁和王佐華都沒有因為此事而受到審判和懲罰。

劉賢說,從張秀峰那裡得知張奚若射殺楊靖宇的線索后,靖宇縣史志辦多方查找,居然真的找到了張奚若和白萬仁,他們都活到了上世紀八十年代。

張奚若對靖宇縣史志辦的調查極為抵抗,陰沉著臉,不承認自己參加過抗聯,也不承認是自己打死的楊靖宇。看到史志辦出示的他在“討伐隊”時的合影,張奚若指出了合影中的很多人,卻唯獨不認識照片上那個很像自己的人。他說,“打老楊那天我不在場,去沈陽養病了。”

白萬仁倒是相對配合,回憶了很多相關細節。據他講,新中國成立后,他和王佐華都因為背叛抗聯和漢奸行為而在肅反等運動中被捕,入獄多年。在獄中,王佐華曾經揭發過張奚若是殺害楊靖宇的凶手,張奚若也因此被抓捕。但當時都認為楊靖宇是自殺殉國,張奚若也抵死不認,再加上年代久遠,查無實証,最終不了了之。

靖宇縣史志辦再次找到張奚若、白萬仁后,不少抗聯老戰士提出要把他們送上法庭。但是咨詢法律部門后,一來時間太過久遠,“已經過了有效追訴期”,二來沒有確鑿証據,最終未能起訴。

一生潦倒的白萬仁,在垂暮之年接受靖宇縣史志辦訪問時,留下了一番懺悔般的總結:“我們這幫人呀,做人不成人,做鬼難成鬼。這都是報應。正應了老程在臨解放時跟我們說的:‘咱們今后就是混吧,夾起尾巴悄悄瞇著,死哪兒埋哪兒。’”

“老程”是他們“討伐隊”時的隊長程斌,他曾經還是張奚若等人在抗聯時的師長——又是一個抗聯的叛徒。正是這個叛徒,讓楊靖宇陷入絕境。

致命叛徒

在抗聯老戰士特別是楊靖宇曾經的部下眼中,程斌是最令人切齒仇恨的叛徒。

叛徒是東北抗聯史和楊靖宇研究不能回避的一個課題。這支英勇的抗日武裝,在長達14年的抗戰史上,時時處處艱難困苦,生死一線,付出了巨大的犧牲,涌現了一大批可歌可泣的英雄人物。但同時,抗聯出現的叛徒之多、造成的后果之嚴重,也是革命隊伍中罕見的。抗聯中最著名的兩位領導人——“南楊”楊靖宇和“北趙”趙尚志的犧牲都與叛徒直接相關,且都是殞命於漢奸宵小之手。

原通化市史志辦副主任胡維仁告訴記者,造成這種局面主要有三個原因:一是抗聯部隊成分復雜,既有黨組織領導建立起來的游擊隊,也吸收了潰散的東北軍、佔山為王的山林隊土匪武裝、戰場倒戈的偽警察……魚龍混雜。由於戰斗頻繁,部隊沒有條件進行整編和開展思想政治工作,很難確保部隊的純潔性。二是抗聯生存條件惡劣。當時的抗聯將士,大多數人是為正義、為祖國而戰的,但其中也有些當兵為吃飯、以圖生存的人。一旦部隊物資斷絕,食不果腹,這些為謀生存的人就會發生動搖。三是一些人思想信念不堅定,遭逢危難最需堅持之時,就會有人丟棄革命志節。1938年和1939年,抗聯斗爭環境最為惡劣,這一時期投敵叛變的情況也最多,大多與上述原因有關。

程斌是東北抗聯歷史上最“著名”的叛徒之一,不僅因為他叛變前的師長身份,更因為他造成的惡果——對楊靖宇本人和抗聯第一路軍都造成了致命的傷害。

程斌是吉林伊通人,中學畢業后在長春一家表店學徒。“九一八”后,20歲的他參加了磐石抗日義勇軍,次年加入中國共產黨。在楊靖宇的直接培養下,程斌進步很快,到1936年已經成為抗聯一軍主力的一師師長。他曾帶領部隊轉戰遼吉兩省,打過許多硬仗、漂亮仗,給敵人以重大殺傷,是抗聯部隊中少數有文化有能力的干部之一。1936年西征失利后,楊靖宇讓程斌率部繼續在本溪一帶堅持游擊戰爭。

1938年初,日寇在軍事上對一師加大圍剿“討伐”力度,切斷了一師同外部的一切聯系,使部隊給養發生困難。就在這時,一師政治部主任胡國臣在敵人的策動下叛變了。

胡國臣叛變后,為了得到日本主子的信任,向日本人獻上一計毒辣的損招——抓來程母做招降程斌的人質。

程斌當即屈服。

生母為人所挾,程斌的叛變似乎與《三國演義》中的徐庶進曹營一樣,有值得同情之處。但程斌不是徐庶,他的叛變過程和之后的所作所為,都與救母的理由相去甚遠。

1938年6月29日,在槍殺了反對他投降的三團政委李茨蘇之后,程斌裹脅一師師部及保衛連61人向日軍投降,隨后又派人上山通知一師其余人員隨他投敵,結果三團、六團的少部分人陸續下山投敵。

這次隨程斌投敵的一師人員總計達115人,向日寇繳械步兵炮一門,輕機槍五挺,自動步槍兩支,步槍82支,手槍72支,子彈6000余發。

程斌率部投敵,讓抗聯第一路軍主力元氣大傷。隨后他們又成了圍追楊靖宇最賣力的漢奸走狗。

日軍任命程斌為隊長,組成“討伐隊”,稱“程大隊”,其骨干都是投降的原一軍一師抗聯戰士。

程斌深知怎樣才能置楊靖宇於死地,投降以后,第一件事就是帶人摧毀了抗聯的補給生命線——密營,徹底斷了楊靖宇的糧道和休整地。密營是抗聯在深山老林的秘密宿營地,儲存有糧食、布匹、槍械、藥品等賴以生存的物資。狠毒的程斌將楊靖宇苦苦經營的70多個密營破壞殆盡,轉眼之間,楊靖宇和他的隊伍陷入了絕境。

程斌長期跟隨楊靖宇,對楊靖宇的思路策略了如指掌,常常憑猜測就能知道楊靖宇的大致去向。整個1939年,楊靖宇的隊伍后邊就像是長了個尾巴,常常是轉移到一個地方,不出三天,程斌就帶人盯上來了。楊靖宇不得不帶著隊伍疲於奔命,東躲西藏。

過去日軍不敢在山林裡過夜,所以抗聯白天再艱苦,晚上仍可以喘息、休整、轉移。但程斌卻帶著“討伐隊”窮追猛打,晚上還連續追蹤,這使得抗聯處境異常艱難。

即便是叛徒漢奸,像程斌這樣為日本主子賣命不遺余力、對昔日戰友手足趕盡殺絕的,也不多見。

最終,楊靖宇死在了“程大隊”機槍手張奚若的槍口下。

程斌沒有像張奚若、白萬仁等那樣僥幸躲過懲罰,也沒有如他自己所說“夾起尾巴悄悄瞇著”。這個抗聯歷史上最危險的叛徒既惹人注意又人神共憤,1951年肅反運動中,程斌被人認出並舉報,最終被槍斃。

程斌的日本主子岸谷隆一郎,因為剿殺楊靖宇有功一路升遷,先后當過偽通化省、熱河省、山西省次長。1945年日本投降,岸谷隆一郎在山西毒死全家后剖腹自殺,為日本法西斯殉葬。

當年把日偽“討伐隊”帶上三道崴子楊靖宇棲身地的偽牌長趙廷喜,則在1946年2月23日,被槍決於楊靖宇的墳前。

這一天是楊靖宇犧牲六周年祭日,也是剛剛成立的靖宇縣民主政府為楊靖宇遷墳下葬的日子。惜乎英雄身首異處,此時墓中隻有他的軀干,英雄之首仍被藏匿於長春城中,下落不明。

遺首回歸

1940年2月24日,日偽割下楊靖宇的頭顱,他的遺體起初被棄置於濛江縣城郊外荒野。感於楊靖宇的威名,保安村村長劉成祥帶人悄悄給楊靖宇收尸掩埋。

僅僅幾天后,日軍忽然大改對待楊靖宇遺體的草率態度。他們找回楊靖宇的遺體,用木頭刻了一顆頭顱,一起裝到上等棺木中。3月5日,在保安村北門外的山崗上,岸谷隆一郎親自出場為楊靖宇舉行“慰靈祭”。安葬儀式按日本習俗,可以說非常隆重,還有日本僧人禮拜念經。

素來敬仰楊靖宇的當地群眾,以自己的方式解讀日軍的反常舉動,形成了一個流傳至今的傳說:楊靖宇的頭顱被鍘下后,偽東南滿地區“討伐”司令野副昌德總是做噩夢,醒來后頭疼痛難忍。有高僧告訴他,殺害楊靖宇犯了天煞,必須要厚葬楊靖宇才能化解。

這種說法顯然帶有傳奇色彩。實際上是日軍知道楊靖宇在抗聯和當地百姓中威望極高,所以用“慰靈祭”的方式來顯示尊敬英雄,收買人心。而殘忍地割下楊靖宇的頭顱,則是恐嚇民眾。極為矛盾的做法並施,足見日軍法西斯統治手段無所不用其極。

日本投降后,東北黨組織想找回楊靖宇的頭顱,但因為國民黨接收了長春的日偽政權,一時沒有機會。

1948年8月,中共長春地工小組組長李野光接到了中共東北局下達的一項緊急任務:尋找民族英雄楊靖宇的遺首。

此時,遼沈戰役的圍困長春之戰到了決定性階段。城內10萬國民黨軍隊被我軍打擊和圍困達7個月之久,早已草木皆兵,而楊靖宇將軍的遺首正在這座孤城的某個角落。李野光的任務是找到楊靖宇遺首,防止被困獸一樣的國民黨軍破壞。

李野光從國民黨駐長春的新一軍一個軍官口中得知,原日本關東軍司令部醫務課的醫療器械、藥品、標本等都被長春醫學院接收了。而楊靖宇頭顱的最后線索,就是存放於日本關東軍司令部醫務課。

但是,這時的長春醫學院被國民黨第一兵團保安騎兵第二旅征作司令部,成了軍事重地,門口有雙層崗哨,守衛森嚴,官兵和家屬進出都要接受嚴格檢查。李野光根本沒有機會進入。

經過偵查,李野光發現,在長春醫學院出入最頻繁、受限制最少的是這個旅的衛生隊,他們常來這裡取藥材、器械。而在李野光領導的地下小組中,正好有一位醫生劉亞光。於是,劉亞光與衛生隊隊長攀上關系,成了衛生隊的中尉軍醫官。

劉亞光很快就在解剖學教室的一間隱秘側室中找到了楊靖宇的頭顱,同時找到的還有抗聯第一路軍第三方面軍指揮陳翰章的頭顱。兩人的頭顱分別被裝在兩個特大玻璃罐裡,用福爾馬林溶液浸泡著。

不過,劉亞光一個人無法把頭顱帶出,只能將情況匯報給地下小組。同時他還發現,國民黨特務似乎也察覺到了共產黨人在尋找楊靖宇頭顱,特務頭目項乃光多次過問、察看楊靖宇頭顱保存狀況,還暗地裡派長春市警察局的特務在醫療器械室放了暗哨,晝夜監守。

李野光制定了新的行動計劃,整個地下小組高效運轉起來。

負責看守醫療器械室的是市警察局的警察曹如超,劉亞光有意與他結識,時常施以小恩小惠。

由於長春被圍城,城裡許多居民家都斷了糧,曹如超家也揭不開鍋了。行動當日,劉亞光特意在傍晚來到長春醫學院,給曹如超帶了地下黨組織搞到的七斤高粱米。曹如超千恩萬謝,背起米就送回家去了。

另一路地下黨小組的成員,早已打通了旅司令部的關系。這個關系的名義不光彩——盜賣醫學院的設備,在當時的國民黨軍中卻是最司空見慣的半公開交易。

曹如超被支走,“盜賣設備”的汽車就停在了醫學院門口。被買通的國民黨軍官以“衛生隊拉器材”為他們打掩護,恍然不知那些“器材”中有存放著楊靖宇和陳翰章頭顱的特大玻璃罐。

隨后,兩位烈士的頭顱被運到亞光醫院地下室存放,直至當年10月長春解放。

兩個月后,解放軍一名軍官和五名戰士乘專列將烈士頭顱秘密護送到哈爾濱。中共黑龍江省委已經准備在鬆花江邊建設東北烈士紀念館。兩位抗聯英雄的頭顱,是這裡最初的“館藏”。

1958年2月23日,楊靖宇犧牲殉國18周年之際,英雄頭顱與軀干合體,隆重安葬於楊靖宇烈士陵園。

尋找馬尚德

楊靖宇是東北抗聯乃至中華民族抗日戰爭中最著名的英雄先烈之一。他的事跡是東北烈士紀念館展陳的重要內容。但是,在整理楊靖宇事跡的過程中,黑龍江省委卻發現,這位聞名遐邇的民族英雄、名震白山黑水的抗日名將,居然連最基本的生平簡介信息都湊不全。

黑龍江省委中很多人曾與楊靖宇有過接觸,都知道楊靖宇這個名字是從事革命工作的化名,至於他的真實身份、真實姓名、出生地,大家一概不知。調查人員搜尋楊靖宇到東北前的資料,隻有一張泛黃的、字跡模糊的舊履歷表,上面依稀能辨認出,楊靖宇的原名叫馬尚德,曾經領導過劉店暴動。

劉店暴動發生在安徽省境內的大別山區,所以有人提出,楊靖宇的家鄉可能在安徽境內。

1951年夏天,黑龍江省委常委、抗聯老戰士陳雷親率一個調查組前往安徽。他們很快查到了劉店暴動的領導者中確有馬尚德這個人,但他是否安徽人卻無法認定。這條線等於是斷了。

又有人提供信息說,楊靖宇說話的口音很像山東人,而且楊靖宇的檔案資料中也有記載:1929年春,楊靖宇被黨組織從關內調到東北工作。他曾在撫順煤礦從事地下工作,當時化名張貫一,有“山東張”之稱。這個線索很快又被調查否定。

正當此時,轉機出現了。

1951年7月1日,《人民日報》刊載了一篇題為《憶模范共產黨員楊靖宇同志》的回憶文章。文章的作者叫楊易辰,是楊靖宇在東北南滿抗戰時親密的戰友之一。這篇文章提供了兩條重要信息,一是楊靖宇出生地在河南:二是1927年春楊靖宇曾領導過河南確山農民暴動。

得到這兩個重要線索,陳雷立刻親赴沈陽,找到時任中共遼寧省委負責人的楊易辰。楊易辰肯定地對陳雷說:“楊司令的老家肯定在河南省,而且就在確山縣農村。1929年他從河南省下關東的時候,已經有了一子一女。他當時還以為很快就能回到河南老家的,可是沒想到他這一走,從此就再也不曾回過河南了。”

1951年夏天的一個中午,幾輛小車來到河南駐馬店確山縣李灣村。幾個干部模樣的人走進了村東頭馬家,他們正是中共黑龍江省委派出的調查組。其中認識楊靖宇的老戰友打量了一番戶主馬從雲,當場就說:“不會錯,他就是楊靖宇將軍的兒子!他的眼睛和楊司令一模一樣!”

在河南省駐馬店地區的確山縣,調查組終於確認了楊靖宇的生平。

楊靖宇本姓馬,名尚德,又名順清,字驥生。1905年出生在河南省確山縣李灣村一個農民家庭。他5歲喪父,依靠叔父的幫助,7歲時進入本村一所私塾讀書。

1922年,馬尚德和鄰村的一位姑娘結婚。第二年秋天,他考入開封紡織學校。讀書期間,他思想活躍,1926年秋,馬尚德加入了中國共產主義青年團。

在參與確山暴動之后,1927年5月5日,馬尚德加入了中國共產黨。當時,國民黨反動派剛剛發動“四一二”反革命政變,白色恐怖籠罩全國,共產黨員面臨著隨時可能降臨的屠刀。馬尚德毅然決然地選擇了自己的信仰。

1929年,24歲的馬尚德奉命赴東北從事地下工作。此時,他的兒子馬從雲年僅1歲,女兒馬錦雲剛出生5天。

到東北后,馬尚德改名為楊靖宇:“靖”意為清掃﹔“宇”意為宇宙。“靖宇”就是掃清天下敵人。

在東北,馬尚德的名字漸漸被人遺忘,他最終以楊靖宇的名字被載入歷史。

以楊靖宇之名,他建立起中共領導的抗聯主力,血戰殺敵,是抗聯核心領導人之一,威名赫赫的楊司令﹔

以楊靖宇之名,他馳騁白山黑水,能征慣戰,是日軍亦為之膽寒敬畏的中國名將﹔

以楊靖宇之名,他血性剛烈,英勇不屈,戰斗到生命最后一刻,血沃國土,留下中國人永遠挺立的一座精神豐碑。(記者 米艾尼)