彭新華

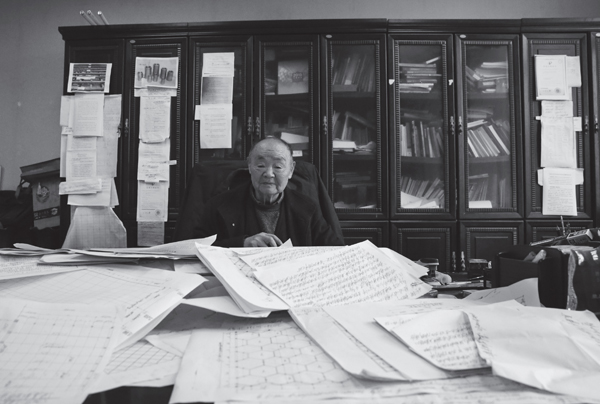

馬克儉院士

馬克儉辦公桌上堆滿了手寫稿件、手繪圖紙

在一個春日的下午,筆者通過電話連線,採訪了貴州大學教授、中國工程院院士馬克儉。現年83歲的馬克儉是湖南省岳陽縣人,我國著名的空間結構工程研究與設計專家,2007年當選院士,成為貴州省第一個院士。馬克儉院士扎根貴州58年,在長期的教學科研實踐中,不斷探索,吃苦耐勞,勇於創新,在多種新型鋼筋混凝土空腹結構領域取得突破性進展,成為全國同行業中首屈一指的專家,其研究成果在全國15個省(市、區)的大跨度建筑以及高層建筑中實際應用面積達到150多萬平方米,節約工程成本上億元。他提出的多層大跨度空腹夾層板樓蓋及空間空腹網格盒式結構體系,是有別於常規框架、框剪結構的新型結構體系,具有我國自主知識產權,正在全國9個院士工作站推廣應用,是房屋建筑結構體系開拓創新的典范,具有“轉變經濟增長方式”的積極作用。

求學,在顛沛流離中磨礪意志

1933年,馬克儉出生在岳陽縣新牆河北岸一個叫做馬店的小山村。3歲時,母親因病早逝。父親馬恕,從黃埔軍校長沙分校畢業后即投身國民黨部隊,輾轉各地,后到台灣,直至去世。“我打出生起,就沒有見過父親的面。3歲那年,母親過世,我到新牆河南岸榮家灣的吳文高屋場外婆家,隨外婆與舅舅長大。”

吳文高屋場是清代文學家吳敏樹的出生地,位於洞庭湖畔,依山傍水,一派綺麗的田園風光。在這裡,馬克儉與外婆、舅舅一起過著簡朴而寧靜的日子。可惜,這樣的寧靜生活沒有維持多久。1939年的下半年,日寇發動了湘北會戰,中國軍隊奮力抵抗,與日寇進行了頑強的抗爭。日寇在新牆河兩岸燒殺擄掠,無惡不作。筆者去吳文高屋場走訪時,談起往事,88歲的吳家聯老人心酸不已,唱起了這樣一首歌謠:“一粒谷子兩頭尖,端著飯碗想從前,日本鬼子真萬惡,侵我中國好多年。殺人放火不留情,奸淫擄掠到農村,雞鴨魚肉齊搶光,逼得百姓去逃荒。叫天喊地無門路,含著眼淚好傷心。”

1940年,馬克儉因戰亂跟外婆逃難到桂林,生活無著落。馬克儉飢腸轆轆之際,耳邊傳來“賣報啰、賣報啰”的聲音,幾個衣衫襤褸的小孩手裡揮舞著報紙,起勁地吆喝著。馬克儉靈機一動,也加入到了報童的行列,每天換來一兩個銅板,就這樣過著忍飢挨餓的生活。

當時,李宗仁的夫人郭德潔為收容難民創辦了廣西桂林兒童教養院,不收學費,還有飯吃。7歲的馬克儉幸運地進了教養院接受啟蒙教育。1943年,日寇進攻廣西,馬克儉隨教養院逃難到貴州遵義,兩年后小學畢業。1945年抗戰勝利后,馬克儉又從遵義走路去桂林。路過貴陽時,他考入貴陽市戰時中學(現貴陽市一中),在初中部度過了相對平靜的3年時光。1949年初中畢業后,適逢解放,馬克儉歡天喜地,回到了岳陽縣。

為了謀生,馬克儉在榮家灣的一所小學擔任教師。馬克儉回憶說:“當時一個老師負責一個班,除了教語文、數學,還要教音樂、體育、美術,什麼課都要教。”在當了2年小學教師后,馬克儉認為,自己書讀得還是太少了,應當繼續求學。1952年,馬克儉通過插班考試,直接考上了岳陽建設中學(現岳陽市一中),並在高二年級10班就讀。從榮家灣到市一中有60多裡路,20世紀50年代初期,交通不便,馬克儉經常要步行幾個小時才能到學校。為了求知,他一點也不以為苦。由於當了2年小學教師,馬克儉比同班同學要大幾歲,但他毫不自卑,格外珍惜這來之不易的學習機會,自律精神特別強,成績在班裡名列前茅,受到同學們的敬重和老師的喜愛。1954年高中畢業時,馬克儉想報考清華大學,一位老師對他說:“新中國百廢待興,建筑領域急需人才。”建議他學習建筑。

最終,馬克儉以優異成績考入中南土木建筑工程學院(現湖南大學土木系)。1958年大學畢業時,馬克儉這一批學有專長的大學生成了搶手貨。學校號召大家到祖國最需要的地方去。班上有人要馬克儉介紹貴陽的情況,他介紹了那個還沒有汽車的城市。別人問他:“貴陽你去嗎?”他斬釘截鐵地說了聲:“去!”有人帶頭就有人響應,於是全校30多名畢業生去了貴州。

奉獻,58年與貴州的不解情緣

冥冥中或有天意,馬克儉重回貴州並在當時剛剛建校的貴州工學院扎下了根。當時與馬克儉一同分來學校的年輕教師有七八十位,半個世紀的時間過去,大部分人都離開了貴州,隻有五六個人留下,而馬克儉是唯一一位到現在還在學校工作的人。58年彈指一揮,從貴州工學院到貴州工業大學、貴州大學,馬克儉親歷了那一代科技工作者的酸甜苦辣,也見証了貴州58年來的滄桑巨變。

三年經濟困難時期,貴州工學院下了馬,校長不舍得讓馬克儉離開貴陽,便送他去浙江大學進修兩年,在夏志斌教授指導下進行“鋼結構”和“彈性力學”專業與技術基礎課教學與實踐。1961年初學成回來后,馬克儉正式擔任工學院建筑結構課程的專業教師。1964年后,由於土木系工民建專業停辦,95%的青年教師調離貴州,馬克儉和其他3名教師留校從事基建工作。

“我們是工學院,工程方面的東西大家都在行,所以就‘自己動手,豐衣足食’。”馬克儉回憶,那時候他們這些教師,不僅負責設計,還要承擔起施工的任務。

“很辛苦,但是大家都是年輕人,都帶著一股創業的勁頭,所以即便是做體力活也都很賣力,覺得人生充實,充滿激情。”那時候大家沒有宿舍,就住在農民家﹔物資匱乏,蓋樓所需的材料不好買,馬克儉和他的同事們就自己動手做,“蓋樓的磚都是我們自己打的。”

就是在這樣的條件下,馬克儉和他的同事們建造出了貴州工學院的第一批教學樓和宿舍。“半個世紀的時間過去了,當年我們親手建造的教學樓基本上都拆掉重建了,隻有一座食堂現在還留在學校裡面。”馬克儉說,他自己也會時不時散步去食堂周圍看看,回憶那段熱血沸騰的青春歲月。

“文革”使馬克儉被迫虛度了10年光陰,直到1978年,全國科學大會的召開,終於為他打開了科研之門。鄧小平的一句話重新激發了馬克儉心中的抱負和力量——“知識分子是工人階級的一部分”,這就是說,知識分子不再是臭老九了,既然知識分子是工人階級、是國家的主人,就應該為國家做貢獻。帶著朴素的想法,馬克儉開始涉足當時國內剛剛起步的空間結構研究領域,並逐步把自己的研究運用於實踐,注重將成果轉化為現實生產力。至今他還感慨地說:“沒有黨中央的撥亂反正,沒有小平同志的思想解放,我們國家就沒有今天的輝煌。”

在改革開放之前,學校的教學研究條件有限。馬克儉坦言,從自己分配到學校算起,一直到上世紀70年代末,這20多年的時間自己在科研方面的工作幾乎是空白的,“那段時期主要以教學為主,研究沒有條件。”然而,這沒有做研究的20年對於馬克儉來說也有著積極意義:“那段時間各方面的條件都很艱苦,這段歲月磨礪了我的精神,為我以后的研究工作做了精神與意志上的准備。”

在改革開放的大潮中,馬克儉敏銳地覺察到,國家搞建設,自己所學的結構工程領域會派上大用場。1980年貴州工學院工民建專業恢復,他回到系裡繼續任教。

“從那時候開始,我才真正做起了空間結構領域的研究。”當時馬克儉已經40多歲,但是他並不覺得自己的研究起步晚,“對於真正想成就一番事業的人來說,機遇永遠不嫌晚。”1993年,他出任貴州工學院勘察設計研究院院長兼總工程師。1996年貴州工業大學空間結構研究所成立,馬克儉任所長。2007年,空間結構研究所改為空間結構研究中心,他出任主任和碩、博士生導師。

馬克儉始終堅信,勤奮是成功的秘訣。除了必要的學術活動,他的時間基本上是在自己的空間結構研究所度過的。研究所有一個不成文的規定,周六照常上班,可他自己連星期天也很少休息。

他的理念是:搞科學研究不能停留在書本、論文上,而是要把成果轉化為扎扎實實的生產力,這才是科學研究的根本目的和真正樂趣。

1985年,馬克儉的成果首次應用於貴陽市花溪區一所療養院的食堂修建工程中。從那以后,東北最大的超市長春歐亞商場、成都新世紀國際會展中心展覽館、貴陽最高的超高層五星級凱賓斯基酒店、貴陽世貿廣場、大十字環形人行天橋、青海省西寧市勞動大廈、新疆維吾爾自治區庫爾勒市國際購物中心……從北到南、從東到西,他的創新成果頻頻運用到各地的高樓大廈上。1985年以來,在貴州、四川、廣東、廣西、湖南、安徽、青海、新疆、吉林、河南、上海等10余個省(區、市),他的新型空間結構體系在實際建筑工程中運用達150多萬平方米,節約建設資金上億元。其中,成都新世紀國際會展中心項目節省工程投資1310萬元﹔貴陽世貿廣場獲“中國樓盤創新大獎”“CIHAF04年度中國最佳寫字樓”等榮譽。

“我獲得的榮譽,離不開老伴的大力支持。”馬克儉說,老伴年滿60歲退下來后,一心一意支持他的科研工作。由於兒女都在外省工作,無法照看父母,馬克儉的日常生活,都由老伴悉心照顧。老伴的支持,使他可以全身心地投入工作。

在上世紀90年代,廣東某大學以土木系主任的位置邀馬克儉加盟,並已經將他老伴的工作關系轉至廣東。最后,他還是婉拒了。“我在貴州工作生活了這麼多年,已經深深地融入這片土地,離不開這裡了。”談到這裡,馬克儉說,“我在貴工搞建筑空間設計,得到了建設廳的大力支持,並促使我的很多設計轉化為現實成果,我也舍不得離開。”

盡管已經83歲高齡,但馬克儉依然工作在第一線,繼續指導研究生,不辭辛苦地進行建筑空間結構的創新研究。健康的體魄,是他有充沛的精力不斷前進的保障。馬克儉說,平常稍有空余時間,他總會進行適度的體育鍛煉,去位於10樓的辦公室上班,他從來都不乘電梯,而是爬樓上去。

“省裡出台的返聘有作為的科技人員繼續發揮作用的人才政策非常好,欠發達的貴州就需要這樣的做法。”馬克儉說,廣東某民營企業出百萬年薪外加一棟別墅聘請他,但他仍然不為所動,“因為我已經習慣了貴州這片土地,工資雖少,但干得快活。”

30余年來,馬克儉主持撰寫專題研究報告10多本(近110萬字),在國內外發表論文100余篇,出版專著4部、地區規程2冊和國家規程1冊﹔先后有30多項科研成果和專利技術通過設計轉化為實際工程,多項原創性科研成果通過工程實踐實現了產業化。近年來,馬克儉以主持人身份獲得國家科技進步獎三等獎1項、貴州省科技進步獎一等獎2項、貴州省科技進步獎二等獎2項、建設部科技進步獎二等獎1項、中國鋼協科技進步獎二等獎1項,貴州省科技進步獎三等獎6項。1996年至2006年獲國家實用新型專利及發明專利75項,全國發明展覽會金牌獎2項、全國創造發明競賽一、二等獎各1項和香港柏靈頓(中國)教育基金會第四屆孺子牛金球獎等﹔1999年獲全國勞動模范稱號及五一勞動獎章,兩次獲貴州省勞動模范稱號及五一勞動獎章,先后榮獲“貴州省省管專家”“貴州省首批結構設計大師”及“貴州省首批榮譽核心專家”稱號,享受國務院特殊貢獻津貼。

多年耕耘於教壇,馬克儉培養碩士、博士上百人,而他教過的本科生,更是不計其數。有的學生已經成長為教授、省管專家,形成一支老中青結合的學術梯隊。

創新,用最少的錢蓋最好的房子

“我這個人最大的愛好就是動腦子,喜歡摸索新的東西。”對於技術創新,馬克儉有自己的想法:創新不是趕時髦湊熱鬧,隻有結合實際的技術創新,才是真正有用的創新。貴州是一個相對貧困的省份,在貴州搞建筑科學,最大的追求就是用最少的錢蓋最好的房子。

馬克儉介紹,上世紀八九十年代,國內的空間結構領域研究主要以鋼網架為主。“簡單來說,就是那些大跨度的建筑,使用的都是鋼架結構,頂部是由鋼架支撐的。這個體系在當時佔有主流地位,很多沿海城市的大跨度建筑使用的都是這種體系。”

貴州山區氣候潮濕,在工業與公共建筑中,18∼30米跨度的建筑佔大多數。大跨度的建筑使用鋼結構的建造成本很高,另一方面,當時全國的鋼材也比較緊缺。根據貴州的實際情況,馬克儉就開始琢磨從減少成本入手,設計一種新的體系。

為此,20世紀90年代,經過無數次的研究試驗,他研制開發了“鋼筋混凝土空腹網架結構”和“鋼筋混凝土空腹夾層板樓蓋結構”、“現澆混凝土空心大板樓蓋結構”等大柱網、大跨度新型鋼筋混凝土空間網格結構。

馬克儉研究設計的這個系列的空間結構,因其優勢突出,不但解決了貴州省內大跨度建筑的結構問題,還逐步成為國內空間結構的研究和實踐領域的主流。

馬克儉概括他58年的創新之路,那就是“理論與實踐結合”“教學、科研、生產相結合”。馬克儉不僅勇於創新,也善於創新。他的設計有三條原則:一是結構受力體系簡潔合理且造價低廉,二是承載方式安全可靠,三是要兼顧建筑物的美觀大方。這種結構體系,既適應了大柱網、大開間、靈活劃分房間的多功能綜合應用需要,又達到了造價低廉、降低成本的目的。

馬克儉走的建筑結構科技創新之路,可不容易!他的創新、專利,獨創的規程,突破性的進展,在偏遠山區怎麼能脫穎而出?“我遇上了好的學校、省市和廳局的領導啊,他們大力支持……”

更難能可貴的是,2003年馬克儉以一票之差落選中國工程院院士后,他一點也不泄氣,繼續攀登創新高峰,相繼發明“大跨度新型張弦空間桁架結構”“大跨度短撐杆新型張弦桁架結構”等6種預應力鋼網格體系,並應用於新型大跨度屋蓋結構中。2007年新增院士答辯,他的自我陳述和答辯,博得了好評。

前幾年,當他發現某省某項專利技術的缺點后,通過反復試驗,提出了相關樓板的精確分析方法——矩形網格板法和實用分析法,並獲得國家專利。該成果應用於貴陽世貿大廈,節約工程造價2000萬元。這項擁有自主知識產權的專利技術,既有普通大板結構的建筑功能,還有降低屋高的優點,現已通過全國知名專家論証,建議大面積推廣使用。

面對國內外建筑業的新興科技,馬克儉既注意吸收又不盲從。2003年底,應邀參加四川省重點工程“成都新世紀國際會議中心”大跨度鋼結構工程投標時,他所領導的科研團隊經過周密論証,放棄了呼聲正高的日本某大學開發的張弦梁結構專利技術,而採用該省省長基金項目“大跨度下弦管內預應力空間管桁架結構”參加競標。國內設計大師、權威專家組成的技術評定組最后評定,馬克儉團隊提出的方案排名第一,一舉中標。2005年,該工程建成使用。

如今,為了響應國家建設資源節約型、環境友好型社會的號召,主要研究方向為建筑結構的馬克儉,將自己的研究領域延伸至建筑環保材料上,將工廠制造磷酸的廢料轉化的磷石膏變成可用的建筑材料,使其成為建筑工程的主材和輔材,既能降低工程造價,又能保護青山綠水,契合推進“自主創新”和“生態文明”的國家戰略。他在貴州瓮福磷礦基地、河北唐山院士工作站分別建成的小高層及高層混凝土空間網格盒式筒中筒結構的住宅與寫字樓建筑,在合理地應用工業廢渣方面起到了示范作用。2014年,他榮獲“河北省院士突出貢獻獎”。

院士,是榮譽更是責任

2007年,時任中共貴州省委書記、省人大常委會主任的石宗源為馬克儉當選中國工程院院士慶祝會發去賀信:“馬克儉教授當選中國工程院院士,這既是馬克儉教授的光榮、貴州大學的光榮,也是全省人民的光榮……希望全省科技工作者特別是中青年科技工作者向馬克儉教授學習,學習他扎根貴州、無私奉獻的精神,學習他開拓創新、刻苦攻關的精神,學習他嚴謹治學、教書育人的精神,為早日改變貴州欠發達、欠開發的面貌貢獻智慧和力量。”

“當選院士既是榮譽更是責任。”馬克儉在慶祝會上說,“院士只是科技工作者隊伍中的普通一員,沒有任何特權,今后自己更要承擔起促進科技創新的重任,踏踏實實地回報貴州人民。”

由於時代背景所限,馬克儉40多歲才開始真正從事空間結構研究。但多年來,馬克儉在我國空間結構領域的多項設計創新,使得他成為該領域當之無愧的領軍人物。如今,83歲的馬克儉還在孜孜不倦地做研究,他的辦公桌上永遠堆滿了圖紙。“搞科研對於我來說是一種樂趣而不是負擔,科研是我生命的動力。”他說。

83歲高齡的馬克儉每天精神矍鑠,精力充沛。每個星期一到星期六的早晨,馬克儉從貴陽市區的家裡出發,坐車至貴州大學蔡家關校區,9點鐘進入5號教學樓空間結構研究中心上班,中午在校區稍事休息,下午工作到6點下班。有時給研究生上課,有時進行科學研究,間或接待來訪客人。

馬克儉是如何保養身體的呢?“我物質上要求很低,吃得清淡,每餐一碗米飯,從不喝酒,偶爾抽點煙﹔年紀大了不要愁眉苦臉,做自己喜歡的事情,所以很開心。”馬克儉說。

當一個人全身心投入某項事業中,就會淡化甚至忘記物質享受,馬克儉就是這樣的人。他對吃穿從不講究。了解他的人都知道,他的一件衣服要穿好些年,用的手機也不是時下流行的款式,吃飯更是隨便解決,老伴不在家的時候,自己煮碗面匆匆吃完,便又投入到忙碌的工作中。眾所周知,自然科學研究需要設備和資金,但馬克儉卻很少向國家、向學校要經費。原來,他有自己的秘訣,就是產、學、研結合,使科研成果轉化為現實生產力,通過成果轉化獲得必要的科研經費。由於馬克儉在建筑工程結構體系的不斷開拓創新,他分別榮獲2013年10月由中國建筑學會頒發的“中國建筑學會突出貢獻獎”、2013年12月由中國鋼結構協會專家委員會頒發的“終身成就獎”及2014年10月由中國鋼結構協會頒發的“中國鋼結構卅年領軍人物”稱號。

“馬院士打算什麼時候退休頤養晚年?”聽到這個問題,馬克儉又笑了,他說:“活到老學到老,科學可沒有年齡界限!”

2008年,馬克儉被湖南大學聘為客座教授(博導,雙聘院士),每年10月份去湖大講學。馬克儉離開岳陽近60年了,在岳陽老家已經沒有直系親屬,但他對母校岳陽市一中仍有著一份濃濃的感情。有一次,一位來自岳陽的博士生向老師談起了岳陽和岳陽市一中的變化。馬克儉的思鄉之弦被撥動了,在湖南大學講完課后,就迫不及待地讓學生開車直奔岳陽。

馬克儉的車穿過繁華的岳陽市區,來不及看看岳陽樓,就直接抵達母校岳陽市一中。學校傳達室門衛禮貌地擋住了這位不速之客。

“我是這裡畢業的老校友,想進去看看。”馬克儉客氣地說。

“那可不行。”

“老師,把証件拿出來吧!”學生在一旁急忙提醒道。馬克儉隻得掏出院士証件。

好在門衛也知道院士的含金量,趕緊打電話通報。一會兒,市一中校長、書記急匆匆趕了過來,連聲說:“歡迎老校友!”

“第二年,岳陽市一中邀請我參加了110周年校慶。母校是我學習成長的地方,看到孩子們在這裡健康成長,我很高興!”

工作之余,馬克儉僅有的愛好就是看球賽,尤其喜歡看中國女足的比賽,“鏗鏘玫瑰”們的名字,他如數家珍。但隻有工作,才是他最大的快樂源泉,是他生活的原動力。“許多人是為生活而工作,而馬老師是為工作而生活。”這是馬克儉的學生對他的總結,也是他生活的真實寫照。

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |