黃瑤

2016年07月15日08:47 來源:人民網-中國共產黨新聞網

1948年5月,朱德(前排右二)和陳毅(前排右一)、粟裕(前排右三)在濮陽縣同華東野戰軍各縱隊負責人合影

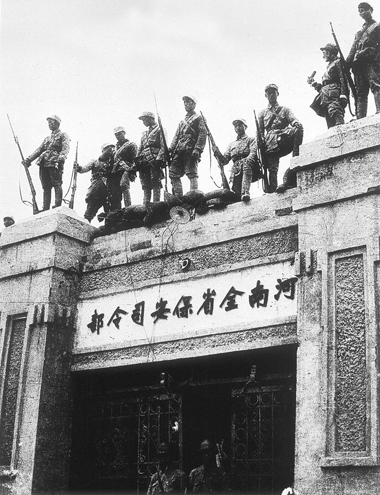

1948年6月,華東野戰軍佔領國民黨軍河南全省保安司令部

粟裕斗膽直陳,建議在中原打殲滅戰

1947年7月以后,劉(伯承)鄧(小平)、陳(賡)謝(富治)和陳(毅)粟(裕)三路大軍呈“品”字形在江淮河漢之間的中原地區縱橫馳騁,完成了開創中原解放區的戰略任務。此時在中原地區,雖然解放軍在戰略上和政治上已佔優勢,但國民黨軍在人數和裝備上仍佔優勢。大別山區的劉鄧大軍在國民黨軍重兵圍困下,處境困難﹔陳粟大軍和陳謝大軍也難以尋找到打大殲滅戰的戰機。

粟裕對如何在中原發展戰略進攻進行了思考。1948年1月22日,粟裕發出了致中央軍委和劉伯承、鄧小平的電報,提出他的戰略構想和相應的建議。他說:

目前敵人雖已被迫作全面防御,但尚有一定兵力,作為其攻勢防御之機動使用。……因此,目前江北(中原、鄂豫陝及豫皖蘇)敵我是處在反復的拉鋸形勢中。這種形勢,本給我們以有利而且多的運動戰機會,但由於新區反動勢力未完全打倒,反動武裝未肅清和新區群眾尚未完全發動,故使我們難以保留和及時捕捉戰機。而敵人多採取避實擊虛的戰法,我兵力分散時則進犯,我集中兵力時則后縮,敵我兵力相等則與我糾纏,不讓我安定休整。在上述情況下,我一個戰略區之兵力對當面之敵作戰,則難取全勝﹔如待三個戰略區兵力集中,則又失去戰機。而敵人則利用其較我優良的運輸條件和建制的臨機變動,以集中或分散對付我軍。但我軍則因缺乏固定補給來源和足夠的運輸能力,又不便長期集中強大的兵團於一個地區(或方向)作戰。因此,建議三軍(劉鄧、陳謝和我們)在今后一個時期,採取忽集忽分的作戰方式,以求較徹底地殲滅敵人一路(我們一軍如不擔負打援,兵力是夠用的)。隻要鄰區能及時協同打援或鉗制援敵遲進,殲敵一路是很可能的。在此區殲滅戰結束,敵向此區集中,則我又分散或轉至鄰區,總以何區便於殲敵,即向何區集中。如此能有兩三次殲滅戰,則形勢可能變化。管見是否有當,請示知。如認為可行,則請劉鄧統一指揮。

在電報的最后,粟裕說:“管見所及,斗膽直陳。是否有當,尚盼裁示。”

粟裕這封電報的主旨是建議劉鄧、陳謝、陳粟三路大軍互相配合,在中原打殲滅戰。毛澤東此時正在對中原戰局進行籌劃。此前,他電召陳毅到中共中央駐地陝北米脂縣楊家溝,於1月19日至21日聽取了陳毅關於華東野戰軍情況的匯報。

毛澤東接到粟裕的電報后,逐句圈點。在送周恩來、任弼時和陳毅傳閱時,他特別標注:“再送毛。”毛澤東盡管反復閱讀了粟裕的電報,但並沒有採納粟裕的建議。他此時正在籌劃繼劉鄧、陳粟、陳謝三路大軍挺進中原后,進一步把戰爭引向國民黨統治區,引向江南。27日,他為中央軍委起草致粟裕電:“關於由你統率葉、王、陶三縱在宜昌上下渡江南進,執行寬大機動任務問題,我們與陳毅同志研究有三個方案。”電報在敘述和分析了這三個方案的渡江時間及其利弊后說:“以上三案各有優劣,請你熟籌見復。”

1月31日午時,粟裕復電,提出了渡江南進時間和路線的兩個方案,同時復述了他1月22日電報的意見。他寫道:“職對於中原戰局的認識,除已於子養電呈外,認為我軍以原有的政治優勢,於反攻中又取得了戰略優勢,但在數量上及技術上並非優勢。加以土改又為反攻中最主要政治內容,故進展較慢。在軍事上,如能於最近打幾個殲滅戰,敵情當有變化。因此於最近時期,將三個野戰軍由劉鄧統一指揮,採取忽集忽分(要有突然性)的戰法,於三個地區輾轉尋機殲敵(華野除葉、王、陶外可以三至四個縱隊參戰),是可能於短期內取得較大勝利的。如是則使敵人機動兵力大為減少,而我軍在機動兵力的數量上,則將逐漸走向優勢﹔同時也可因戰役的勝利,取得較多的休整與提高技術的時間。如果我軍能在數量上及技術上取得優勢,則戰局的發展可能急轉直下,也將推進政治局勢的迅速變化。”

粟裕這封電報是在執行中央軍委關於渡江南進決策的前提下,提出在中原地區,由三個野戰軍配合尋機殲敵。電報特別指出,“除葉、王、陶外”,因為他們要准備執行渡江南進的任務。

2月1日,毛澤東為中央軍委起草復電,表示完全同意粟裕提出的渡江作戰方案,並指令3月下旬出動。

2月4日,陳毅離開楊家溝東返。他帶了毛澤東手書的組建東南野戰軍的決定,由陳毅任東南野戰軍司令員兼政委,粟裕任副司令員,鄧子恢任副政委。東南野戰軍第一兵團由華東野戰軍第一、第四、第六縱隊組成,粟裕兼任司令員及政委,葉飛任副司令員,張震任參謀長,鐘期光任政治部主任。成立中共中央東南分局,粟裕任書記,葉飛、金明任副書記。

粟裕請求推遲渡江,形同向軍委立了軍令狀

從1948年2月下旬起,粟裕率華野第一、第四、第六縱隊和兩廣縱隊、特種兵縱隊到濮陽整訓,進行渡江准備工作。開展新式整軍運動,為渡江作戰打下良好的思想基礎﹔針對江南地理條件進行行軍、作戰訓練﹔派遣一個營到沿江地區偵察地形、敵情﹔調集准備隨軍南下的干部學習和研究新區政策﹔印制了供新區使用的貨幣東南流通券。用張震的話說,當時已經是“萬事俱備,隻欠渡江”了。

在准備渡江的時候,粟裕仍在繼續思考渡江作戰的利弊。1944年底,他曾經率新四軍第一師渡江南下作戰,一直到1945年10月才返回蘇北,對於無后方作戰的難處深有體會。他反復權衡,認為留在中原殲敵比遠出江南更有利。4月16日,粟裕向4月2日來到濮陽的陳毅提出這一想法。陳毅鼓勵他分別向劉伯承、鄧小平和中央軍委、中央工委反映。當日,粟裕致電劉伯承、鄧小平,提出華野三個縱隊暫不渡江南進,集中兵力在中原打殲滅戰的建議。

4月18日,劉伯承、鄧小平致電中央軍委和陳毅、粟裕,認為:“從中原形勢而論,粟部過江迫使敵人抽走幾個師,將發生很有利的變化,於全國戰局的發展亦極有利。這個問題,決定於自身的准備、過江條件。”“如果粟部遲出,加入中原作戰,爭取在半后方作戰情況下多殲滅些敵人,而后再出,亦屬穩妥,亦可打開中原戰局。”

同日,粟裕致電中共中央、中央軍委並華東局:“職對目前戰局,雖經月余之考慮,但不成熟,恐有不周,致未敢輕率呈述。”

這封電報約3000字,共8個部分,大意是:我大兵團遠離后方作戰,得不到群眾較好配合,行動不易保密,傷病員難以安置,補給困難。重裝備不能發揮其作戰能力,變成了拖累。大兵團在新區運動,最嚴重的事為糧食問題。回憶四五年我軍在天目山時不足兩萬人,控制縱橫五百裡地區,僅三個月之久,已弄得民窮財盡……至今在該地人民中尚留下極深刻之不良影響。桂頑之七師、四十八師,蔣不致放虎歸山,仍可能留於大別山﹔五軍及十一師則因系美械重裝備,亦可能留於中原。如我軍南進仍未能調動這四個整編師,中原局勢將成較長期的僵持局面。根據上述理由,建議劉鄧、陳謝和陳粟三軍主力在中原黃淮地區打幾個較大的殲滅戰﹔對敵人近后方(淮河以南至長江邊)派出數路強有力的游擊兵團配合正面主力作戰﹔對敵人深遠后方(長江以南)派出多路游擊隊在廣大范圍輾轉游擊。如中央認為上述意見可行,則建議集中華野之大部佯攻(或真攻)濟南,以吸引五軍北援而殲滅之。然后除以一部相機攻佔濟南外,主力則可進逼徐州,與劉鄧會師,尋求第二個殲滅戰。電報最后說:“以上是我個人不成熟的意見,加以對政局方面的情況了解太少,斗膽直呈,是否正確尚待指示。我們對南渡准備仍積極進行,決不鬆懈。”

粟裕這一建議得到毛澤東等中共中央領導人的高度重視。4月21日,毛澤東為中央軍委起草致陳毅、粟裕電:“為商量行動問題,請陳毅、粟裕兩同志於卯有(4月25日)至卯世(4月30日)數日同來平山中工委開會為盼。”

4月25日,陳毅、粟裕從濮陽出發,晝夜兼程,於30日到達河北阜平縣城南庄,列席了於4月30日至5月7日召開的中共中央書記處擴大會議。會議第一天就聽取了粟裕的匯報。粟裕匯報了華野三個縱隊暫不渡江,集中兵力在中原地區打殲滅戰的方案,並詳細說明提出這一方案的根據。五位書記表示同意粟裕的意見,決定在既定戰略方針不變的前提下,同意華野三個縱隊暫緩渡江南進,先集中兵力盡多地殲敵於長江以北,然后再南渡長江。

對此,粟裕在回憶錄中寫道:“黨中央領導同志這種處處從實際情況出發,十分重視前線指揮員意見的領導作風,使我深受教育和感動。”

5月5日,毛澤東為中央軍委起草致劉伯承、鄧小平並華東局電指出:“將戰爭引向長江以南,使江淮河漢地區之敵容易被我軍逐一解決,正如去年秋季以后將戰爭引向江淮河漢,使山東、蘇北、豫北、晉南、陝北地區之敵容易被我軍解決一樣,這是正確的堅定不移的方針。唯目前渡江尚有困難。目前粟裕兵團(一、四、六縱)的任務,尚不是立即渡江,而是開辟渡江的道路,即在少則四個月多則八個月內,該兵團,加上其他三個縱隊,在汴徐線南北地區,以殲滅五軍等部五六個至十一二個正規旅為目標,完成准備渡江之任務。”中央軍委有條件地採納了粟裕的建議,暫不渡江,集中力量在中原黃淮地區打殲滅戰,形同粟裕向中央軍委立了軍令狀。

任務明確后,朱德在陳毅、粟裕陪同下來到濮陽視察和動員。5月14日,朱德向團以上干部講話,動員大家學習戰術,用釣大魚的方式尋機殲滅整編第五軍等部,也就是說,當大魚上鉤時不要急於提竿,要在水裡擺來擺去,把它弄疲勞了再扯上來。

豫東戰役三部曲

奇襲開封

整編第五軍是國民黨軍五大主力之一。自從蔣介石發動內戰以來,該軍在華東和中原戰場經常充當先鋒的角色。它常打滑頭仗,沒有怎麼吃過虧,因此又十分驕橫。華野指戰員都非常痛恨這支部隊,尋殲整編第五軍得到上下一致的擁護。

粟裕考慮,殲滅這支國民黨的王牌軍就等於砍斷蔣介石伸向中原和華東戰場的一隻胳膊,那當然好了。但是,萬一攻擊受挫怎麼辦?他回憶說:

我反復考慮到,尋殲敵整編第五軍雖具有一定的條件,但不利因素較多,主要是我軍主力尚未集中,打援兵力不足,地形對我不利。整編第五軍是蔣介石在關內剩下的兩大主力之一,轄兩個整編師四個旅,並指揮一個快速縱隊和一個騎兵旅,其戰斗素質雖不如整編第七十四師和整編第十一師,但裝備並不差,人數也比該兩師多,炮兵火力的運用和步炮協同動作較好,又經常猬集一團,不貿然行動。我如打它,蔣介石必極力救援。那時,華野在外線作戰的六個主力縱隊,三個遠在河南的許昌、南陽、確山之間,短時間難以集中,即使把其中的第三和第八縱隊調過來,再加上中野第十一縱隊和華野的兩廣縱隊,我們手中掌握的全部兵力也不足六個縱隊(因當時有些部隊不滿員),而要殲滅整編第五軍,突擊集團至少需要用四至五個縱隊。這樣,就剩下一兩個縱隊擔任阻援。在平原地區無險可守的情況下,用一兩個縱隊是難以阻止敵人大量增援的。如果我突擊集團三五天內解決不了戰斗,敵人援兵趕到,我軍就可能陷於被動。同時,魯西南地區的主要點線在敵人控制之下,我作戰地域比較狹窄,不便於大兵團機動作戰,而且戰場距黃河較近,我軍處於背水作戰的不利態勢。基於上述考慮,我覺得在當時情況下尋殲整編第五軍,並不是很有把握的。搞得不好,還會給我們自己造成不利局面。

為一旦出現不可能尋殲整編第五軍的情況,粟裕准備了“先打開封,后殲援敵”的備用方案。后來有人問他當時為什麼不上報,他的回答是:“我已經提過三個縱隊暫不過江的意見,不能總是不同意中央的決定吧。”

為求殲整編第五軍,粟裕命令配合中原野戰軍參加宛西戰役的華野陳(士榘)唐(亮)兵團於5月24日攻克許昌后東進,引誘整編第五軍由定陶、成武地區南下,把這一條大魚擺向南。同時准備將這個兵團作為打開封的奇兵。5月30日至31日,粟裕率華野第一、第四、第六縱隊等部組成的第一兵團南渡黃河,國民黨當局判斷解放軍要攻徐州,慌忙令整編第五軍北返堵擊。於是,這一條大魚又擺向北。

粟裕原計劃南北夾擊整編第五軍,但由於國民黨援軍蜂擁而來,企圖在魯西南同解放軍決戰。敵軍過於密集,粟裕難尋戰機。此時,陳唐兵團已進至距離開封隻一日行程的睢縣、杞縣。戰場情況表明,打整編第五軍的條件尚未具備,但攻開封的條件已經成熟。6月16日,粟裕提出“先打開封,后殲援敵”的作戰方案,一面報中央軍委和中原軍區,一面下令部隊執行。17日,毛澤東為中央軍委起草復電:“完全同意銑午(16日午時)電部署,這是目前情況下的正確方針。”“情況緊張時,獨立處置,不要請示。”

開封雖有守軍3萬余人,但指揮不統一,內部有矛盾,戰斗力不強,而且援軍都在100公裡以外,處境孤立。17日,陳唐兵團發起對開封的攻擊。

開封是被解放軍圍攻的第一座省會城市,如果開封丟了,蔣介石會感到顏面盡失。於是,他飛臨開封上空督戰,一面令空軍大力配合守軍作戰,一面督令多路增援。在東面,以整編第五軍為主力的邱清泉兵團由成武、曹縣西援,被華野第一、第四、第六縱隊,兩廣縱隊和中野第十一縱隊阻於蘭封以東﹔剛剛組建的區壽年兵團由民權南下企圖經睢縣、杞縣迂回開封﹔在南面,胡璉兵團北上,被中野第一、第三縱隊和華野第十縱隊抑留於上蔡以北﹔在西面,孫元良兵團東進,被中野第九縱隊等部阻於中牟地區。

至6月22日,陳唐兵團攻克開封,守軍一部投降,一部被殲。

此役,殲滅整編第六十六師師部及第十三旅和河南省兩個保安旅3萬人,加阻援殲敵共4萬人。

解放軍攻佔開封在南京引起一片嘩然。國民黨政府豫魯監察使郭仲隗對同住在珠江飯店的《〈中國時報〉·〈前鋒報〉聯合版》負責人李靜之說:“蔣介石聽到開封失守的消息,大發脾氣,說要追查責任,要殺人。何應欽(國民黨政府國防部部長)、顧祝同(國民黨政府國防部參謀總長)互相推諉,誰也不敢負責。文武大員都怕見蔣介石。蔣介石說他要調20萬大軍,親自到前線指揮收復開封,徹底消滅河南的共軍。這幾天顧祝同打電話嗓子都喊啞了。顧祝同要劉茂恩(國民黨政府河南省主席)、李仲辛(國民黨軍整編第六十六師師長)堅守三天,援軍即可開到,三天后開封失守不要他們負責。離開封最近的劉汝明兵團卻按兵不動,所謂朝發夕至,全部機械化的第五軍也遲遲不前。”郭還轉述監察院院長於右任的話說:“大官怕死,士兵厭戰,老百姓心向共產黨,仗是不能打了,恐怕你不可能回河南了。”

開封雖然是省會,打下開封盡管給國民黨以震撼,但開封守軍戰斗力畢竟不強。盡管拿下了開封,但毛澤東認為當時在中原地區打大規模的殲滅戰的條件還不成熟。就在陳唐兵團攻克開封的同一天,毛澤東為中央軍委起草致劉伯承、鄧小平、陳毅、鄧子恢並粟裕、陳士榘、唐亮電:“目前打很大規模的殲滅戰,主客觀條件都不成熟,故須避免。你們兩大集團今后或者分開行動,每次殲敵以不超過一個整編師為限度﹔或者集中行動,一次殲敵以不超過兩個整編師為限度。目前必須打有確實把握的仗,哪怕殲敵一個旅也是好的,例如宛西那樣的仗。”

殲滅區壽年兵團

由於國民黨援軍正多路逼近開封,粟裕決定棄城打援,命令阻擊邱清泉兵團的華野第一、第四、第六縱隊,兩廣縱隊和中野第十一縱隊南移,陳唐兵團於6月26日主動從開封南撤。

此時,距離開封較近的國民黨軍援軍是東面的邱清泉兵團和區壽年兵團。邱清泉看到阻援的解放軍已經撤走,得意洋洋地搶先佔領開封,隨后又尾追陳唐兵團南下。區壽年看到解放軍大批南下,在睢縣、杞縣徘徊不前,同邱清泉兵團形成40公裡的空隙。區壽年兵團轄整編第七十五、整編第七十二師和新編第二十一旅,戰斗力不強。粟裕決定求殲區兵團,准備將原阻擊邱清泉兵團的華野第一、第四、第六縱隊和中野第十一縱隊組成突擊集團圍殲區兵團,以陳唐兵團以及華野第十縱隊、兩廣縱隊組成阻援集團阻擊邱兵團。6月24日,他和陳士榘、張震將此方案報告中央軍委、華東局和劉伯承、鄧小平、陳毅、鄧子恢。

劉伯承、鄧小平、陳毅、鄧子恢、李達、曾山經過研究,不太看好粟裕提出的求殲區壽年兵團的方案。他們致電粟裕、陳士榘、張震,認為“南北兩部敵軍均很集中,我北面分割邱(清泉)、黃(百韜)隻能作戰術分割,無法避免與敵十一個旅以上接觸,似嫌殲擊企圖太多太大,而南面阻擊亦將很吃力,須付出很大的代價,顧慮到不利情況,造成僵局,似以別作分散殲敵辦法為好”。

但是,毛澤東支持粟裕的計劃。6月26日3時,他為中央軍委起草復電:“蔣介石、白崇禧似均判斷我粟裕、陳士榘、張震南進與劉伯承、鄧小平會合打十八軍等,故令邱清泉、區壽年從民權、蘭封、開封之線向西南急進,以期合擊我軍。邱軍又以一部守開封。在此情況下,粟、陳、張部署在睢杞通許之線(或此線以南)殲敵一路是很適當的。如能殲滅七十五、七十二師當然更好,否則能殲滅七十五師也是很好的。敵指揮官區壽年和我軍作戰較少經驗。”

6月27日晚,為抓住戰機,粟裕命令華野突擊集團不待查明區壽年兵團的具體分布,即開始對立足未穩的區兵團進行合圍。

6月28日13時左右,蔣介石飛到杞縣邱清泉軍部駐地上空,用無線電話與邱清泉聯系。據時任整編第五軍參謀長龔時英后來回憶:“我當時代他接了電話。蔣介石在電話中大發脾氣,亂吼一陣。他首先問我:‘你是哪一個?’我說:‘我是龔參謀長。’他問:‘邱清泉到哪裡去了?’我答:‘他因為有事到四十五旅去了,不在軍部。’他說:‘你們為什麼不同區壽年會師?’我說:‘打不過去。’他說:‘怎麼打不過去,你告訴邱清泉,如果他明天不攻過去同區壽年會師,我殺他的頭。’……到了晚上邱清泉一回到杞縣天主堂軍部,我就把蔣介石的話都告訴了。他聽過之后,懶洋洋地說:‘要殺頭就殺頭,打不過去,有什麼辦法呢?’我說:‘總得有個辦法。’他說:‘有什麼辦法?’我說:‘總統既然已經講過了,如果是我們不發起總攻,萬一區壽年被殲,那我們就會受到處分,我們應該盡人事以聽天命。’這樣他最后才決定於明日發起總攻,可是一連攻了一兩天,依然是沒有越過雷池一步。”

戰至6月29日清晨,華野突擊集團將區壽年兵團部以及整編第七十五師分割包圍於龍王店、常郎屯等地,將整編第七十二師包圍於鐵佛寺周圍。當晚,華野突擊集團主力圍攻龍王店外圍各村落。至7月1日中午,全殲整編第七十五師所屬第六旅和新編第二十一旅,接著猛攻龍王店。

6月30日,毛澤東看到華野已經將區壽年兵團包圍於龍王店、鐵佛寺等地,改變了22日電報中認為打大殲滅戰條件尚不成熟的過於謹慎的看法,興奮地寫道:“現在是打殲滅戰的極好時機,粟、陳、唐正圍殲區兵團五個旅於睢縣地區……”

眼看著區壽年兵團行將就殲,蔣介石於7月1日致電邱清泉:“據報弟今日隻派第二百旅與第八十三師向東進攻,而仍留主力在西面,未參加向東增援作戰,故桃林崗、許村仍難攻克,無任駭異。當此革命戰爭同生死、共存亡之際,對沈師長等切勿稍存意氣,更不可報復前嫌,免被匪各個擊破,同歸於盡。……希即全力東進,擊破當面之匪,達成解圍任務勿誤。”

原來,1946年7月,沈澄年的整編第七十五師曾劃撥給邱清泉指揮,邱清泉命其駐扎在定陶、曹縣一帶,負責保護商丘至定陶的后方補給線。1948年6月南京國防部未通知邱清泉,直接下令沈澄年率部移駐商丘。沈澄年未請示邱即率部開往商丘。邱清泉到定陶發現軍營已空無一人,勃然大怒,致電蔣介石,要求將沈交軍事法院審判。因沈的行動有國防部的命令,此事不了了之。

邱清泉接到蔣介石的電報后,繼續向東進攻,但在解放軍頑強阻擊下,仍無進展。

此時,圍攻龍王店的解放軍將國民黨軍依托房屋和牆垣設立的火力點一一拔除,國民黨軍官兵都被趕到幾條街道內。至7月2日凌晨,突然有四輛坦克從街心開出,朝東大門開去,正在此地的華野六縱十八師五十二團參謀長袁捷命令二營和三營利用地形、地物阻擊,並活捉兵團司令區壽年、整編第七十五師少將師長沈澄年、整編第七十五師副師長兼兵團少將參謀長林曦祥。

重創黃百韜兵團

在華野突擊集團圍殲區壽年兵團之際,中野推遲襄陽戰役,全力阻擊胡璉兵團北上。華野阻擊集團頑強阻擊邱清泉兵團在空軍支援下坦克、炮兵和步兵的聯合進攻。

蔣介石看到邱清泉兵團進展遲緩,又將整編第二十五師從山東調至商丘,與第三快速縱隊和交警第二總隊組成西援兵團,由整編第二十五師師長黃百韜率領,晝夜兼程西援。前衛第三快速縱隊以坦克為先導,於7月1日突破中野第十一縱隊的陣地到達睢縣東北的田花園,同准備從東面進攻駐鐵佛寺的整編第七十二師的華野第一縱隊第一師遭遇。第一師一面向縱隊司令員葉飛報告,一面投入戰斗,很快殲滅第三快速縱隊大部,攻佔田花園。此時整編第二十五師已進至田花園以南的帝丘店。於是,第一縱隊便展開兩面作戰,西攻整編第七十二師,東抗整編第二十五師,防止整編第二十五師向整編第七十二師靠攏。

7月2日,粟裕速調華野第一、第四縱隊及第六縱隊大部和兩廣縱隊東移,指定葉飛負責指揮,攻殲黃百韜兵團﹔命令中野第十一縱隊監視整編第七十二師,同時作為戰役預備隊。19時,粟裕、陳士榘、唐亮、張震致電華野第一、第四、第六縱隊,中野第十一縱隊,兩廣縱隊和騎兵團各首長:“我軍應乘黃部立足未穩,工事未固,於本晚分別完成包圍,隨即發起攻擊,明日白晝亦繼續攻擊,以求快速,否則戰斗時間拖長,對我頗為不利。但快速原則之執行,亦不是盲目亂碰。望各首長遵葉司令之具體部署,迅速堅決執行,務求於明晚完成殲滅黃兵團之任務為要。”

戰至7月6日晨,解放軍殲滅整編第二十五師3個多團,將黃百韜部壓縮到帝丘店周圍的狹小地帶。黃百韜認為自己被殲已不可避免,於9時在司令部召集干部開會說:“現在情況非常緊急,你們將重要武器和車輛做好破壞准備,等共軍進來,完全破壞不留。你們都年輕,可以自想辦法逃生。至於我個人,你們不要管了。我不能走,也不能當俘虜,隻有一死以報總統知遇之恩。”

當天,國民黨軍各路援軍雲集,粟裕向中央軍委和劉伯承、陳毅、鄧小平報告后,指揮部隊於24時撤出戰斗。

豫東戰役震撼了南京,加速了解放戰爭的進程

豫東戰役在南京國民黨高層引起激烈反應。7月6日,軍令部部長徐永昌日記載:國民黨銓敘部部長賈景德請客吃晚餐,在座的有國防部部長何應欽以及張伯苓、沈鴻烈、熊斌等。席間,“敬之(即何應欽)述共匪退出開封卻尋攻區壽年兵團,既擊潰七十五師及二十一旅,以致俘區。此時第五軍及七十二師躊躇不能援救。匪遂轉而攻黃百韜兵團(二十五師及快支隊)已被圍,激戰五晝夜矣。黃兵團如再損失則津浦危而京師震動矣。一座悚懼”。7日,徐永昌日記載:“下午往國際聯歡社參加陸軍節酒會。晤敬之,渠見人輒道喜,黃泛區由危險至極轉為勝利。黃百韜二十五師等殊死抵抗。難得空軍大轟炸,幫助尤大。”

請看,當解放軍進攻國民黨軍時,如果國民黨軍沒有被殲滅,從國民黨方面來說,就算是勝利,何應欽就會見人就道喜。在豫東戰役中,黃百韜兵團雖然被打擊,但因為沒有被殲滅,竟被國民黨吹噓為“黃泛區大捷”,黃百韜被蔣介石授予“青天白日”勛章。至於所謂空軍大轟炸,完全是空軍總司令周至柔的謊報軍情,自我吹噓。因為華野是在半夜撤出戰斗,當時國民黨軍空軍還沒有夜間空襲的技能。戰后,蔣介石給邱清泉以撤職留任的處分。

對粟裕此戰的指揮,徐永昌評論道:“余謂為章(即劉斐)如此看來,敵撤開封尋攻區兵團,完全出於機動。攻黃時已收獲不小,損失太大尤其是轟炸之下,兵彈兩缺,所以攻黃不能如期而下,自動退去,非同敗退。不過敵前退卻,益以空軍追擊,自然不能滿載以歸而已。雖然我如不能利用匪之退卻並力追擊與努力准備,則此一股匪稍事整補,轉而之它,為期並不遠。”

當時,國民黨軍果真可以並力追擊嗎?請看粟裕對撤出戰斗的回憶:“睢杞戰役的最后一仗,我軍不僅把黃兵團打得焦頭爛額,而且使邱清泉不寒而栗,起了一箭雙雕的作用。在我軍與敵脫離接觸時,黃百韜仍驚魂未定,一動也不敢動。邱清泉兵團遭我回擊后,也未敢再進。而我軍卻在多路援敵逼近的情況下,一下子跳了出來,進入預定地區休整。當敵人查明我軍位置時,我軍已休整一周了。”

至於徐世昌所言“稍事整補,轉而之它,為期並不遠”,說得倒是一點兒也不差。兩個多月后,濟南戰役開始。

豫東戰役殲滅了區壽年兵團,打擊了黃百韜兵團,削弱了邱清泉兵團,共殲滅國民黨軍9萬余人,創造了解放戰爭一個戰役殲敵人數的新紀錄,基本達到了中央軍委提出的華野4至8個月內殲敵五六個至十一二個旅10萬人的要求。經過華野和中野參戰部隊全體指戰員20天的浴血奮戰,終於取得豐碩的戰果。粟裕給中央軍委交了一份優等答卷,他的緊張心情為之一掃。

粟裕建議推遲渡江,這一改變看起來並不大,但影響巨大而深遠,它加速了解放戰爭南線的進程。

說它看起來並不大,是因為這一改變是在肯定渡江南進的方針的前提下做出的,渡江南進隻不過是推遲而已。

說它影響巨大而深遠,是因為戰后中央軍委再一次調整了戰略部署。7月13日,毛澤東為中央軍委起草致中原局並告粟裕、陳士榘、唐亮的電報,指示:“粟兵團應在現地作戰至明年春季或夏季,殲滅五軍、十八軍等部,開辟南進道路,然后南進(不殲滅五軍、十八軍不走)。”

后來戰爭形勢快速發展,華野打完豫東戰役緊接著就是進行濟南戰役和淮海戰役。粟裕的建議為加速解放戰爭的進程做出了杰出貢獻。

頻道精選

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”