曲愛國 張從田

2016年08月08日07:32 來源:人民網-中國共產黨新聞網

點擊閱讀人民網紀念紅軍長征勝利80周年專題:不忘初心、繼續前進

聲明:本文(含圖片)節選自《長征記》一書,系華夏出版社授權人民網發布。請勿轉載。(全書目錄)

1934年4月28日,廣昌城頭殘陽如血。遭受重大傷亡的中央紅軍主力部隊,黯然撤離城池。持續了十八天的廣昌保衛戰以紅軍的失利而告終。

廣昌革命紀念碑

此時,國民黨軍對中央蘇區的第五次“圍剿”行動已經進行到了第八個月。1933年9月,在對鄂豫皖革命根據地、湘鄂西革命根據地的“圍剿”相繼取得了成功之后,蔣介石親自披挂上陣,調集五十萬大軍,經過四個多月的精心准備與籌劃,對中央蘇區發起了規模空前的“圍剿”行動。在以德國前國防軍總司令西克特為團長的外國軍事顧問團的參謀下,國民黨軍一改以往“圍剿”行動的戰術,節節逼近,逐步緊縮,以守為攻,依托堅固工事,採取堡壘主義,筑碉構堡,火力開路,企圖先消耗紅軍的有生力量,然后再實施決戰,徹底解決中央紅軍,一舉蕩平中央蘇區。

中央蘇區也是全民動員,全力以赴,奮力迎敵,以決戰的姿態展開了堅決的反“圍剿”作戰。然而,七個多月過去了,盡管紅軍主力的總兵力達到了前所未有的十萬余人,盡管紅軍將士浴血奮戰,在局部作戰中屢屢重創敵軍,盡管蘇區軍民同仇敵愾,寸土必爭,誓死保衛紅色政權,但始終無法打破國民黨軍的鐵壁合圍,無法挫敗敵人的“圍剿”行動。

中華蘇維埃共和國臨時中央政府舊址

執掌中共中央領導大權的中共臨時中央總負責博古(秦邦憲)等人,在反“圍剿”作戰之初也曾躊躇滿志,壯志滿懷,將粉碎國民黨軍的第五次“圍剿”視為在“短促的歷史時期內”實現“中國革命在一省或數省的首先勝利”的決戰,將以毛澤東為代表的一大批熟悉中國國情、能夠正確指導中國革命和革命戰爭的領導人徹底排斥於黨和紅軍的領導崗位之外,把軍事指揮權完全交給了共產國際派到中國的軍事顧問德國人李德(原名奧托·布勞恩,化名華夫),他反對游擊戰和帶有游擊性的運動戰,全盤照搬蘇聯紅軍的戰略戰術,推行了一整套冒險主義的“左傾”軍事路線。

在國民黨大軍壓境的情況下,他們不是集中紅軍全部力量進行反“圍剿”作戰准備,而是分散兵力,以攻對攻,在江西、福建兩個方向用“兩個拳頭打人”﹔繼而在國民黨軍“圍剿”開始后,又推行軍事冒險主義,命令紅軍向國民黨軍的堡壘地帶進攻,企圖御敵於蘇區之外。在國民黨軍第19路軍於1933年11月發動反對蔣介石的“福建事變”時,錯失良機,拒絕與第19路軍建立真正的聯合,實行協同作戰,使蔣介石得以在從容彈壓“福建事變”后,轉移兵力,繼續對中央蘇區實施全面進攻。最后,當國民黨軍重新展開全面進攻的時候,領導集團又揚短避長,拋棄紅軍所擅長的機動作戰,以堡壘對堡壘,層層設防,以陣地防御結合“短促突擊”的正規陣地戰、消耗戰,與佔據絕對兵力特別是火力優勢的國民黨軍死拼硬打,使得戰事完全陷入了蔣介石所期望的發展軌跡。紅軍倉促構筑的野戰工事在國民黨軍的密集炮火轟擊下坍塌,將士們的血肉之軀在鋼鐵撞擊中倒下,廣昌之戰,博古與李德親赴前線督戰,依舊無法避免失敗的結局。

博古

李德

廣昌戰斗后,曾經擁有六萬平方公裡土地、三百萬人口的中央蘇區喪失了全部的游擊區與外圍屏障,隻剩下了以瑞金為中心的幅員狹窄的中心區。紅色根據地已處於風雨飄搖之中,戰局空前危急。中國革命的航船到底駛向何方,紅軍到底該如何行動,是繼續在蘇區迎敵,決一死戰,還是另辟蹊徑,以求得絕處逢生,歷史把年輕的中國紅色革命政權和紅色武裝力量推到了抉擇的關頭。

國民黨軍在中央蘇區周圍修筑堡壘

在此情況下,中共中央也曾考慮過將紅軍主力撤離中央蘇區的問題,並將此設想報告了共產國際。同時決定成立由博古、李德和中共中央政治局委員、書記處書記、中央革命軍事委員會副主席、紅軍總政委周恩來組成最高“三人團”,負責“處理一切”。在最高“三人團”中,博古總負責,軍事設計與計劃權歸李德,周恩來負責軍事指揮與調度,最后決策權和軍事指揮權實際控制於博古、李德之手。

1934年6月25日,共產國際回電,雖然同意中央紅軍主力撤離蘇區,但卻認為:動員新的武裝力量,這在中(央蘇)區並未枯竭,紅軍各部隊的抵抗力及后方環境等未足使我們驚慌失措。甚至說到對蘇區主力紅軍退出的事情,唯一目的只是為了保存活的力量,以免遭受敵人可能的打擊,依舊要求紅軍堅持內線作戰。來自莫斯科的遙控,使得中共中央的決策再次偏離了正確軌道,而“左傾”路線執行者對莫斯科“聖旨”的頂禮膜拜,則使得其在走與留的重大問題上,始終猶豫不決,舉棋不定,紅軍的處境因而更加危機重重。

1934年7月,國民黨軍開始對中央蘇區中心區發動最后的進攻。紅軍繼續在內線作戰取得決定性勝利的可能性已經很小,必須毫不遲疑地實施戰略退避,跳出重圍,以保存主力,另尋戰機。但博古、李德卻固執己見,仍然採取以堡壘對堡壘的單純防御戰略,要求用一切力量捍衛蘇區,來求得戰役上的大勝利和戰略情況的轉機,指揮紅軍與國民黨軍進行自我毀滅的決戰——於是,只是為了調動與分散國民黨軍的“圍剿”力量,中共中央和中央革命軍事委員會先后派出了兩支部隊北上、西征,以減輕反“圍剿”作戰的壓力。

7月初,中共中央和中央革命軍事委員會決定,以第7軍團為基礎組成抗日先遣隊,尋淮洲任軍團長,樂少華任政治委員,粟裕任參謀長,劉英任政治部主任,曾洪易為中共中央代表隨軍行動,北上閩浙贛皖邊地區,創建游擊區域,建立蘇維埃根據地。7月6日,由六千余名將士組成的紅7軍團從瑞金出發,沖破國民黨軍的層層堵截,轉戰閩中、閩東、浙西、皖贛邊,最終於10月下旬進入閩浙贛蘇區與紅10軍會師,組成紅10軍團。劉疇西任軍團長、樂少華任政治委員(后粟裕任參謀長,劉英任政治部主任),並組成以方志敏為主席的軍政委員會,繼續執行北上任務。11月,紅10軍團進入皖南活動,次年1月在返回閩浙贛蘇區過程中,於懷玉山遭敵軍伏擊失敗。企圖以紅7軍團幾千人的行動來調動敵人,促使敵人進行戰略與作戰部署上的變更,隻能是“左傾”路線執行者脫離實際的一廂情願,根本難以達到目的。但抗日先遣隊的紅軍將士,在半年多的時間內,轉戰閩、浙、皖、贛,深入到了國民黨“圍剿”軍的后方,震動了國民黨統治的中心地區,建立了可歌可泣的英雄業績。這一行動,實際上拉開了紅軍戰略轉移的序幕。

尋淮洲

粟裕

方志敏

7月下旬,中共中央和中央革命軍事委員會(以下簡稱“中革軍委”)又決定,以位於湘贛蘇區的第6軍團向湖南中部轉移,開展游擊戰爭,創立新蘇區,並與活動於湘、鄂、川、黔邊區的紅3軍建立可靠的聯系,以促成江西、四川兩大蘇區的聯結。同時決定,由任弼時任中共中央代表,與蕭克、王震組成軍團軍政委員會,任弼時任主席,8月12日,紅6軍團誓師西征,蕭克任軍團長,王震任政治委員,李達任參謀長,張子意任政治部主任,全軍團共九千七百余人。在八十多天的征戰行動中,第6軍團轉戰湘、贛、桂、黔四省,行程五千多裡,歷盡千辛萬苦,沖破國民黨軍的重重阻截,最終於10月24日在貴州省印江縣木黃與和賀龍、關向應率領的紅3軍會合。紅6軍團的西征,勝利完成了戰略轉移和牽制敵人的任務,其行進路線基本與爾后中央紅軍長征的初期路線相吻合,因而實際上起到了為中央紅軍實施大規模戰略轉移的偵察、探路的先遣隊作用。

北上、西征部隊的戰士盡管英勇卓絕,但因兵力薄弱,不足以大量牽制、分散國民黨軍力量,未能從根本上動搖國民黨軍對中央蘇區的“圍剿”部署,反而促使蔣介石加快了第五次“圍剿”的步伐,集中全部主力對中央蘇區中心區展開更加猛烈的進攻。博古、李德命令紅軍主力和一切地方武裝“六路分兵”,“全線抵御”,繼續與敵人打消耗戰,紅軍被迫開始了更加艱苦的陣地防御作戰。在國民黨軍的主要攻擊方向,紅軍在高虎腦、萬年亭、驛前等地,前赴后繼,誓與陣地共存亡,重創敵軍,但自身也再次遭受重大傷亡,且未能遏止敵軍的進攻。

紅6軍團部分人員於1935年在湖南省新化縣合影,前排左起:周仁杰,李銓,政治委員王震,政治部主任夏曦,軍團長蕭克,中排左起:6、晏福生,7、劉禮年﹔后排左起:王赤軍、賀慶積、戴正華

到了9月上旬,蘇區隻剩下瑞金、會昌、雩都(今於都)、興國、寧都、石城、寧化、長汀等縣的狹小地區,人力、物力都極端匱乏,在內線打破敵人“圍剿”的可能性已經完全喪失,中央紅軍的第五次反“圍剿”行動敗局已定,戰略轉移勢在必行。在殘酷的現實面前,博古、李德等人終於被迫放棄了在蘇區內部粉碎國民黨軍“圍剿”的計劃,決定中央紅軍主力在10月底或11月初實行戰略轉移,沿紅6軍團西征的路線,到湘鄂西與紅2、紅6軍團會合,然后實行反攻,以粉碎敵人第五次“圍剿”,恢復中央蘇區。根據這一決定,中央紅軍的戰略轉移部署與准備開始倉促展開。

9月8日,中革軍委發出指示,要求部隊轉入運動防御,以最高限度地節用有生兵力及物質資材為基本原則,主力集結並在戰斗間隙轉入補充整訓,准備全部撤退。隨后又發出指令,令中央紅軍各軍組織好后方機關,加強運輸隊的建設。同時,在地方政府的全力協助下,動員了三萬名新戰士參軍,大力擴編紅軍主力部隊,組建了紅8軍團和教導師。中共中央、中革軍委對紅軍主力撤離后的蘇區工作進行了部署,成立了中共蘇區中央分局、中華蘇維埃共和國中央政府辦事處和中央軍區,統一領導中央蘇區和閩浙贛蘇區的黨政軍工作。中共蘇區中央分局由項英、瞿秋白、陳毅、陳潭秋、賀昌等人組成,項英為分局書記、中央軍區司令員兼政委,陳毅為辦事處主任。地方黨和政府也根據中共中央的指示進行了適應敵佔區工作和游擊戰爭的改組,政府機構進行了合並,敵佔區的縣、區軍事部改為游擊隊司令部和政治部,軍事部長任司令員,縣(區)委書記任政委。

中央蘇區部分領導人,左起:葉劍英、楊尚昆、彭德懷、劉伯堅、張純清、李克農、周恩來、滕代遠、袁國平

但是,實行戰略轉移這樣一個關系到中國共產黨和中央紅軍命運乃至於中國革命前途與命運的重大決策,是在一種極端不正常的情況下做出的,甚至在中央政治局會議上也沒有進行討論。戰略轉移的准備與部署都由最高“三人團”直接處理,實際上一切都處在博古、李德的操控之下,政治上博古做主,軍事上李德決定,周恩來隻負責督促軍事計劃的實行,並不能與聞所有的事情。以中共中央和中革軍委名義下達的指示、命令,均要求“絕對秘密”,嚴禁向干部、部隊傳達,關於為什麼退出蘇區、當前任務怎樣、到何處去等基本的任務與方向問題,始終秘而不宣。這種以強調保密為借口的極端行為,使得黨、政、軍的眾多高級干部都被蒙在鼓裡,更談不上在軍隊和地方領導干部中進行必要的解釋、教育與動員工作,直接影響了整個戰略轉移的思想准備與其他准備工作。

參加南方三年游擊戰爭的部分干部。前排左2起:葉飛、陳毅、項英、黃道﹔后排左起:顧玉良、沈冠國、溫仰春、曾昭銘、李步新

9月26日,國民黨“圍剿”軍主力對中央蘇區腹心地區發起多路總攻,並擬定於10月14日總攻瑞金、寧都。此時,蘇區尚有少量回旋空間,中央紅軍完全可以利用各路敵軍推進情況不一,且不敢長驅直入的間隙,對部隊進行必要的休整與動員、整頓,然后精心籌劃,突破其包圍圈,尋機作戰,或如毛澤東當時所建議的那樣,以主力向湖南中部前進,調動敵人至廣大無堡壘地帶尋求戰機,殲滅其有生力量,粉碎“圍剿”,恢復蘇區。然而,博古、李德等人卻被敵軍的氣勢所嚇倒,決定提前一個月實行戰略轉移。

張聞天

《紅色中華》報社論《一切為了保衛蘇維埃!》

9月29日,中共中央以中華蘇維埃共和國人民執行委員會主席張聞天的名義在《紅色中華》報第239期上發表了題為《一切為了保衛蘇維埃!》的署名社論。社論寫道:“為了保衛蘇區,粉碎第五次‘圍剿’,我們在蘇區內部求得同敵人的主力決戰。然而為了同樣的目的……我們有時在敵人優勢兵力的壓迫之下,不能不暫時地放棄某些蘇區與城市,縮短戰線,集中力量,求得戰術上的優勢,以爭取決戰的勝利。”這篇社論,以間接的語言發出了中央紅軍准備實施戰略轉移的第一個公開信號。

10月6日,國民黨軍佔領紅都瑞金的門戶石城,博古、李德在嚴峻的局勢面前,完全失去了冷靜與沉著,陷入了更加驚慌失措之中,決定中央紅軍主力立即撤離中央蘇區,向湘西實行戰略轉移。

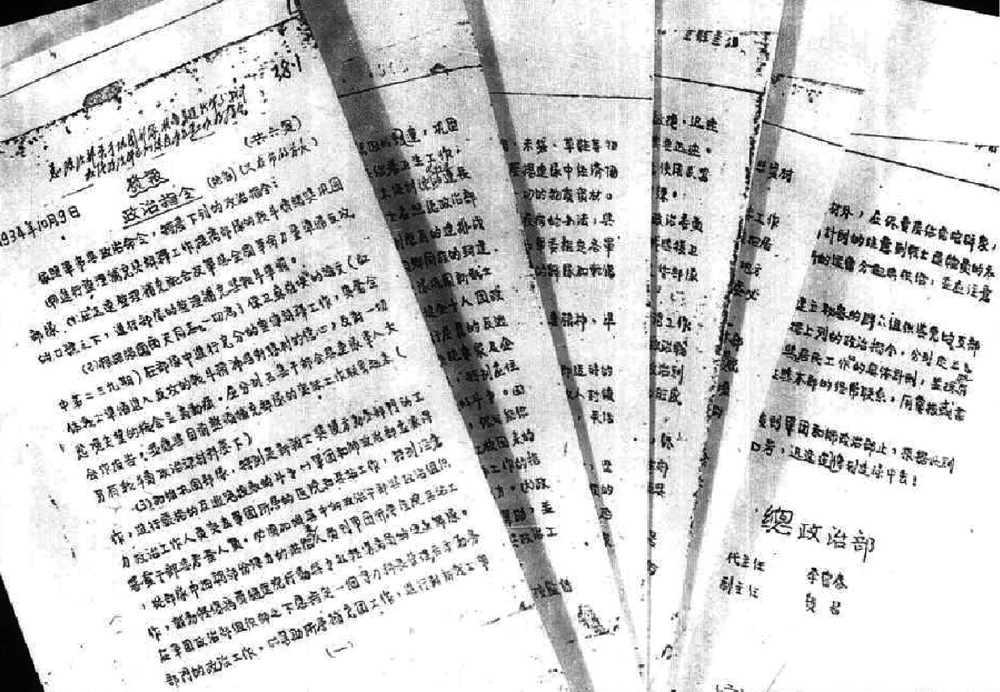

10月7日,中共中央和中革軍委命令:擔任戰略掩護任務的紅24師和地方武裝接替紅軍主力的防御任務,紅軍主力則向瑞金、雩都地區集結,准備執行新的任務。8日,中共中央發出《給中央分局的訓示》,指出:如果紅軍主力繼續在蘇區內部作戰,會損失最寶貴的有生力量,“這不是保衛蘇區的有效的辦法。因此,正確地反對敵人的戰斗與徹底地粉碎敵人的第五次‘圍剿’,必須使紅軍主力突破敵人的封鎖,深入敵人的后方去進攻敵人”,而蘇區的一切黨組織的基本任務,是在中央的總方針指導下,圍繞自身工作,發展廣泛的游擊戰爭,來反擊敵人與保衛蘇區。9日,紅軍總政治部發布《關於准備長途行軍與戰斗的政治指令》,要求“加強部隊的政治、軍事訓練,發揚部隊的攻擊精神,准備突破敵人的封鎖線,進行長途行軍與戰斗”。

1934年10月9日,總政治部發出鞏固部隊准備長期行軍與戰斗的指令

中共中央、中央政府、中革軍委機關與直屬部隊被編為了兩個縱隊。第1縱隊由紅軍總部和干部團組成,葉劍英任司令員兼政治委員,鐘偉劍任參謀長,王首道任政治部主任,下轄四個梯隊,最高“三人團”成員博古、李德、周恩來和中共中央政治局委員、中革軍委主席、紅軍總司令朱德等隨該縱隊行動﹔第2縱隊由中共中央、中華蘇維埃中央政府、總工會、青年團機關和后勤部隊、衛生部門等組成,羅邁(李維漢)任司令員兼政治委員,鄧發任副司令員兼副政治委員,張宗遜任參謀長,邵式平任政治部主任。中共中央政治局委員、中華蘇維埃共和國中央執行委員會主席毛澤東,中共中央政治局委員、中華蘇維埃共和國人民執行委員會主席張聞天和中共中央政治局候補委員、紅軍總政治部主任王稼祥等人隨該縱隊行動。

參加戰略轉移行動的除第1、第2縱隊外,還有中央紅軍主力部隊第1、第3、第5、第8、第9軍團及部分擔負運輸任務的民工,共八萬六千余人。其中,第1軍團軍團長林彪,政治委員聶榮臻,參謀長左權,政治部主任朱瑞,下轄第1、第2、第15師﹔第3軍團軍團長彭德懷,政治委員楊尚昆,參謀長鄧萍,政治部主任袁國平,下轄第4、第5、第6師﹔第5軍團軍團長董振堂,政治委員李卓然,參謀長劉伯承,政治部主任曾日三,下轄第13、第34師﹔第8軍團軍團長周昆,政治委員黃甦,參謀長張雲逸,政治部主任羅榮桓,下轄第21、第23師﹔第9軍團軍團長羅炳輝,政治委員蔡樹藩,參謀長郭天民,下轄第3、第22師。中共中央先后派凱豐、劉少奇、陳雲為駐第5、第8、第9軍團的中央代表,以加強對這些部隊的領導。

提前進行戰略轉移的決定,使得紅軍戰略轉移變得極為倉促。許多部隊是從前線直接開赴集結地域,稍作調整,即整裝出發,根本沒有時間也不允許進行必要的政治動員,對長途行軍作戰缺乏充分的精神與心理准備。同時,作戰部隊缺乏必要的休整,長期進行陣地攻防作戰,缺乏運動進攻、遭遇、奔襲、渡河、突破等運動作戰的技戰術演練,戰術准備極不充分。新征集的3萬新兵不是補充主力部隊,而是突擊編成了第8軍團和教導師等新部隊,且編成后就立即出發,結果主力缺編少員,新部隊則訓練不足,嚴重影響了部隊的整體戰斗力。

然而,這一切都不能影響戰略行動的開始。10月10日,中共中央、中革軍委率第1、第2野戰軍縱隊離開瑞金,參加戰略轉移行動的紅軍主力也先后由駐扎地區向雩都河(貢水)以北的集結地域開進。

中央紅軍的戰略轉移行動在匆忙之中開始。中國工農紅軍偉大的長征由此拉開帷幕。

離別的日子終於到了,依依惜別之情籠罩著蘇區的每一塊土地。蘇區的民眾聚集在村頭、路邊、河畔為部隊送行,熱淚沾衣敘情長。像每一次作戰行動開始前一樣,紅軍將士對即將開始的西征充滿必勝的信念。然而被迫離開用生命與鮮血創建的中央蘇區,離開哺育紅軍成長壯大的紅色土地的現實,如重石般壓在了每個紅軍戰士的心頭。他們可以從容面對戰場上的浴血拼殺,卻難以承受與蘇區人民的離別。隊伍中,官兵們不斷回頭,凝望中央蘇區的山山水水,揮淚告別故鄉的山林、村庄、父老、兄弟、姐妹、戰友和蘇區的一切、一切……

時任紅1團團長的楊得志回憶說:“戰爭年代,出發和上前線,上前線和打仗,幾乎是同義詞。以往,部隊的指戰員聽說要上前線,不用動員也會‘嗷嗷’地叫起來。但這次出發,氣氛卻截然不同。雖然當時誰也不知道這是要撤離根據地﹔誰也不知道要進行跨越11個省的萬裡長征﹔誰也不知道此一去什麼時候才能轉回來,但那種難分難舍的離別之情,總是縈繞在每個人的心頭。趕到雩都河邊為我們送行的群眾中,除了滿臉稚氣、不懂事的小孩子跑來跑去,大人們的臉上都挂著愁容,有的還在暗暗地流淚。老表們拉著我們的手,重復著一句極簡單的話:‘盼著你們早回來,盼著你們早回來呀!’連我們十分熟悉的高亢奔放的江西山歌,此時此地也好像變得蒼涼低沉了。令我難以忘懷的是,那些被安排在老鄉家裡治療的重傷員和重病號也來了。他們步履艱難地行走在人群之間,看來是想尋找自己的部隊和戰友,訴訴自己的衷腸。……我也想過,或許有的傷員會趕上來,但是直至部隊進入了湖南,我們團留下的同志卻沒有一個能趕上來……”

夕陽西下,秋風蕭瑟。10月17日黃昏,戰略轉移的中央紅軍部隊從雩都、花橋、潭頭圩(龍石咀)、賴公廟、大坪心(龍山門)、峽山圩(孟口)等10個渡口,踏著突擊架設的浮橋,渡過雩都河,開始了突出重圍的行動。

沒有人能夠想到,此次西征行動竟然是與中央蘇區的長久告別,中央蘇區從此將陷入白色恐怖下的浩劫,直到十五年后,紅軍的后代人民解放軍部隊方打回蘇區,與親人相聚。

中央紅軍長征出發紀念碑

雩(yú)都河長征渡口

更沒有人能夠想到這次戰略轉移竟要耗時一年,縱橫十一省,長驅兩萬五千裡,演變為人類歷史上從未有過的長征,譜寫出一部壯麗的史詩,聳立起一座巍峨的豐碑,成為偉大的中國共產黨、偉大的人民軍隊、偉大的中華民族寶貴的財富和永遠的驕傲。

中央紅軍踏上了漫漫長征路。中國工農紅軍的長征開始了。

| 相關專題 |

| · 圖書連載 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”