曲愛國 張從田

2016年08月08日07:42 來源:人民網-中國共產黨新聞網

點擊閱讀人民網紀念紅軍長征勝利80周年專題:不忘初心、繼續前進

聲明:本文(含圖片)節選自《長征記》一書,系華夏出版社授權人民網發布。請勿轉載。(全書目錄)

第三章 紅2 、紅6軍團發動湘西攻勢

1934年10月24日,先期西征的紅6軍團在貴州東部印江縣的木黃與紅3軍會師。會師之后,兩軍統一進行了整編。紅3軍恢復了紅2軍團的番號,賀龍任軍團長,任弼時任政治委員,關向應任副政治委員,李達任參謀長,張子意任政治部主任,下轄第4、第6師﹔紅6軍團由蕭克任軍團長,王震任政治委員,譚家述任參謀長,甘泗淇任政治部主任,下轄三個團。兩個軍團總兵力七千七百余人,雖然沒有正式成立兩軍統一的指揮機關,但實際上已經形成了賀龍、任弼時、關向應為核心的統一領導與指揮。從此,兩軍結成了一個團結的整體,形成了一支強大的戰略突擊力量。

這時,中央紅軍已經離開中央蘇區開始長征。紅2、紅6軍團如何配合中央紅軍的戰略轉移,做到既牽制敵軍,又尋求自身的發展,成為中共中央、中革軍委和兩個軍團領導人都在考慮的問題。

決策北進

通過國民黨軍的第二道封鎖線時,中革軍委曾於10月22日電令紅6軍團與紅2軍團分開,單獨挺進湖南西部的乾城(今吉首)、鳳凰城、鬆桃等地區,開辟新蘇區,發展游擊戰爭。這一意見是基於中央紅軍戰略轉移的需要做出的。根據最高“三人團”設定的目標,中央紅軍西進將沿紅6軍團西征的路線行動,最終在湘鄂西地區與紅2、紅6軍團會合,因而要求紅2軍團繼續留在黔東地區,而以紅6軍團單獨進軍湘西,爭取在湘西地區能夠形成一塊大的根據地,“放下背包再打仗”。

紅2、紅6軍團領導人則從敵情、地形和兩軍團的實際情況出發,經過對行動方針的審慎研究,認為:兩個軍團應該集中統一行動,合則形成拳頭,分則勢單力薄,容易被敵軍各個擊破。同時認為:紅6軍團不應該單獨進入鬆桃、乾城、鳳凰城地區活動,紅2軍團也不應該繼續留住黔東地區,而應合兵挺進澧水上游區域,在湘西的永順、桑植、龍山、大庸地區發動攻勢,調動湘鄂兩省國民黨軍,策應中央紅軍的戰略轉移。

木黃紅2、6軍團會師舊址

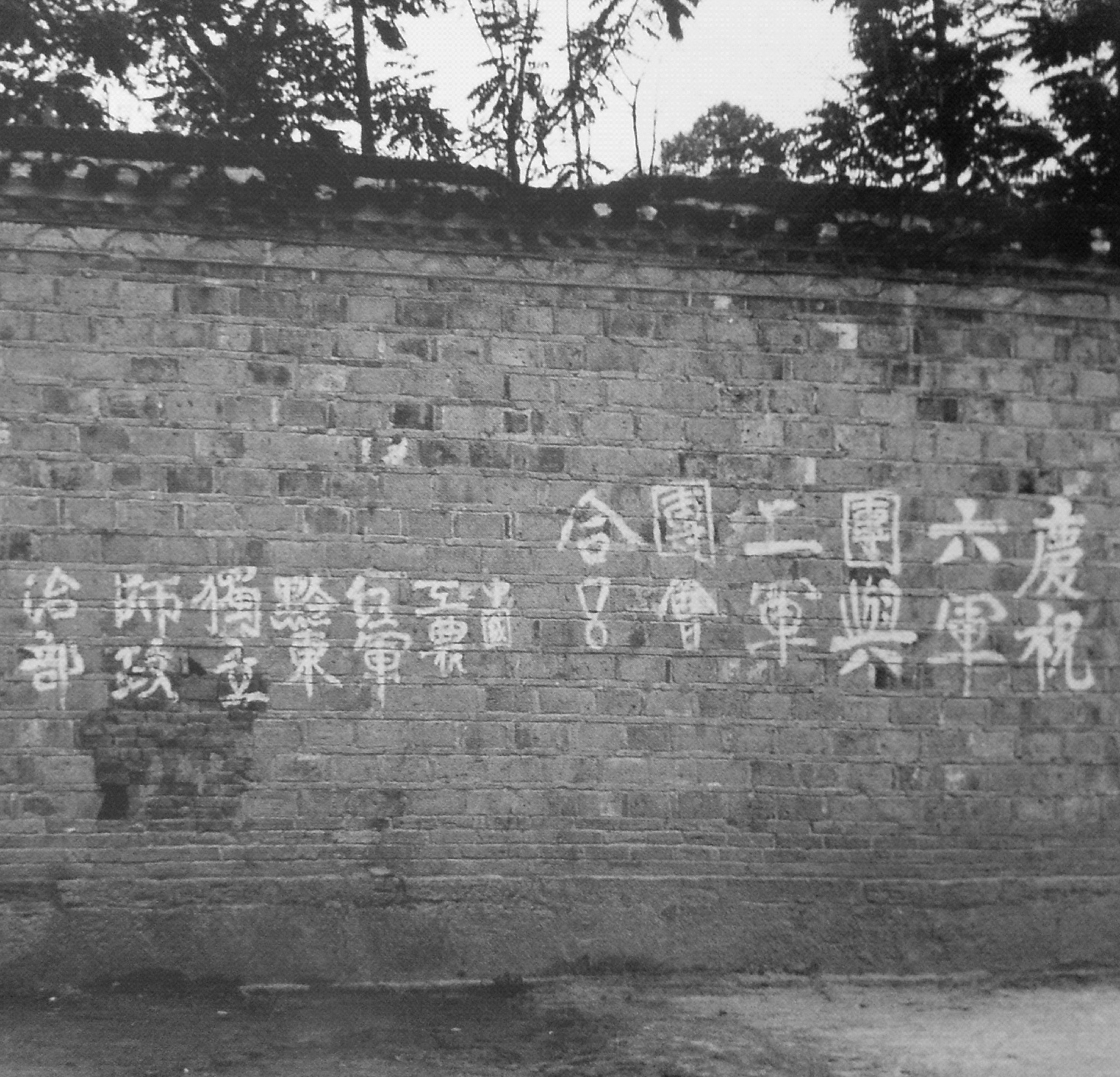

紅2、6軍團會合標語

這是一個從實際出發、符合戰爭實情的決策,也是當時紅2、紅6軍團發展的唯一選擇。鬆桃、乾城、鳳凰城是“湘西王”陳渠珍的老巢,不但駐有陳渠珍的新編第34師,而且土著武裝很多,槍支不下數萬,加上當地苗族、土家族等少數民族與漢人隔閡很深,紅6軍團孤軍深入很難立足。而以梵淨山區為中心的黔東根據地當時很不鞏固,且高山峻嶺,地幅狹窄,人煙稀少,湘川黔三省的國民黨軍正對黔東根據地形成合圍,各省的反動民團、保安團也結成了“剿共聯防”,紅2軍團堅持斗爭困難很大。而湘西北的永順、桑植、石門、大庸、慈利地區,地處湘鄂川黔交界地區,經濟雖然落后,但地域廣闊,敵人力量薄弱,且派系林立,戰斗力不強。更重要的是湘西黨的影響比較大,群眾基礎較好,且是賀龍的老家,也是他率部長期活動的地方,舊部親友眾多,在當地擁有崇高的威望,很容易打開局面。賀龍說:“那裡不是陳渠珍的老地盤,他不如我熟,群眾也支持我們黨和紅軍。我們出兵湘西北,可以牽制湖南、湖北一大批敵人,能夠支援一方面軍。我們把這批敵軍背起來,也好讓一方面軍肩頭輕一些嘛。”任弼時問:“去打得贏嗎?”賀龍非常有把握地回答:“一個軍團去不行,兩個軍團一塊去,打得贏。”

兩個軍團領導人經過認真分析,最終接受了賀龍提出的建議,決定紅2、紅6軍團一起挺進湘西北,恢復和發展湘鄂川黔革命根據地。

紅2軍團領導人(左起:賀龍、關向應、任弼時)

紅2、紅6軍團挺進湘西北的決策,遭到了“左傾”錯誤路線控制下的中共中央、中革軍委的堅決反對。李德控制的中革軍委致電任弼時等人,認為紅2、紅6軍團一起行動“是絕對錯誤的”,要求兩軍繼續分別受中央和軍委直接指揮,紅6軍團立即向乾城、鳳凰城等地區出動。

南腰界紅3軍司令部舊址

紅2、紅6軍團領導人慎重考慮后,於10月28日聯名復電中革軍委,申明理由,指出:“在敵我及地方情形條件下,我們建議2、6軍團暫集中行動,以便消滅一兩個支隊,開展新的更有利於兩軍團將來分開行動的局面。目前分開,敵必取各個擊破之策。以一個軍團力量對敵一個支隊無必勝把握,集中是可打敵任何一個支隊的,且兩軍在軍事上十分迫切要求互相幫助。”

同一天,即10月28日,紅2、紅6軍團由貴州、四川交界的南腰界出發,開始向湘西北進軍。

但10月29日,中革軍委再次發出電令,嚴厲指出:“2、6軍團絕對不應合並”,並具體劃定了兩個軍團各自活動的地域。賀龍、任弼時等人以對革命負責的態度,不顧“左傾”錯誤路線統治下的中央和軍委的反對,決定:堅持原定方針和計劃,兩個軍團統一行動,挺進湘西北的決策不變。

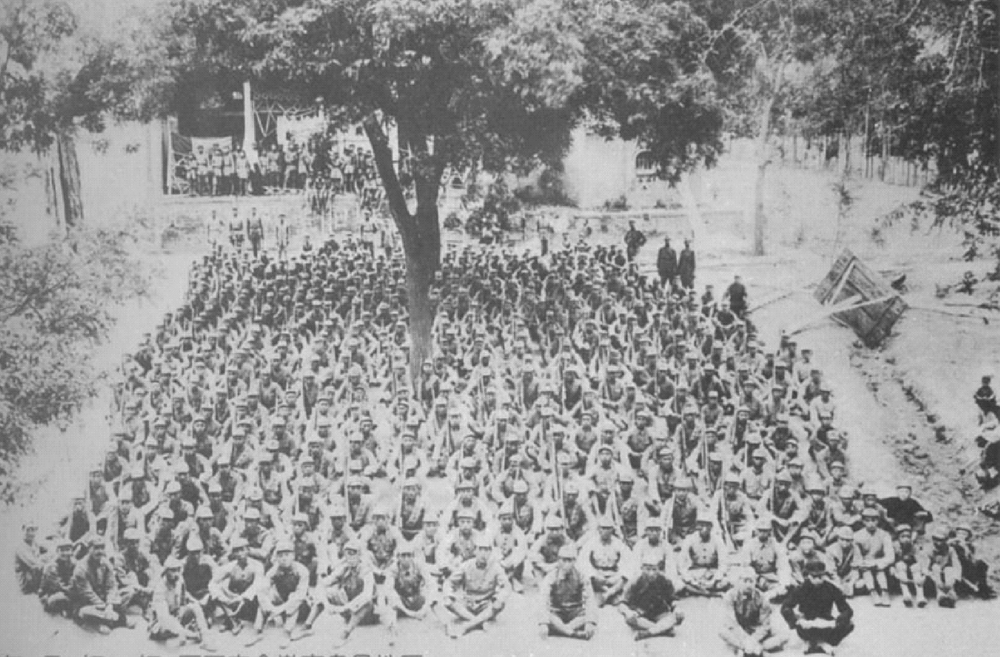

紅2、紅6軍團六千余名將士整裝踏上征程。

設伏龍家寨

由南腰界至湘西北地區,需要穿越國民黨軍陳渠珍的防區。這一帶在清朝時期屬於與少數民族居住區接壤的邊地,從乾隆年間開始,清政府為鎮壓土家族、苗族人民的反抗,在此實行了屯防制,修筑了一千一百多個碉堡和一百多裡長的邊牆,國民黨政府統治期間又加修了許多碉堡,防務嚴密。為避開強敵,達成突然襲擊的效果,賀龍、任弼時等人對兩軍行動作了周密的部署。首先以黔東獨立師一部向西開進,然后轉而向南,進入鉛石壩、楓香溪一帶,吸引敵軍。紅2、紅6軍團則首先向北開進,以兜圈子的方法,力爭把陳渠珍的部隊從湘西調出,為爾后作戰創造有利的條件。

南腰界紅軍烈士墓

10月30日,紅2、紅6軍團進入四川的酉陽縣境內。守城的川軍獨立第2旅旅長田冠五曾是賀龍的部下,賀龍修書一封,曉以利害,言明只是過境,不佔地盤,要田冠五讓開大路。田冠五果真聽話,見紅軍入境,就率部棄城。紅軍順利進入酉陽城,然后轉向東北,在湖北咸豐縣的百戶司渡過酉水,向湖南龍山縣招頭寨行進,擺出一副要回師湘西的姿態。陳渠珍果然中計,害怕紅軍會攻入他的老巢,急調主力三個旅共一萬余人,由永綏、保靖向北運動,企圖將紅軍阻截於湘西之外。但當國民黨軍接近招頭寨的時候,紅2、紅6軍團突然掉頭東進,擺脫川軍、黔軍的羈絆,甩掉前來追堵的陳渠珍部,疾速前進進入湘西北,於11月7日佔領永順城,繳獲了大批物資。

紅軍在永順休整7天,做冬衣,打草鞋,醫治傷病員,並開展了深入的發動群眾和打土豪分財物的活動。翻身解放的群眾踴躍參軍,很快就組建起兩個新兵連。經過休整,兩軍官兵空前團結,面貌煥然一新。

永順,是湘西北地區的咽喉要地。紅2、紅6軍團攻佔永順,湘、鄂兩省的國民黨軍大為震驚。位於鄂西的國民黨軍湘鄂川邊“剿匪”總司令徐源泉急調三個師開赴洞庭湖畔的津市、澧縣,與湘軍部隊聯系,構成防線。湖南軍閥何鍵本來已經因中央紅軍進入湘南而焦頭爛額,紅2、紅6軍團的行動則又在他的心窩扎進了一刀,他既要全力以赴堵截中央紅軍,又深恐紅2、紅6軍團趁勢在湘西北發展壯大,因此嚴令陳渠珍立即尾追,務求全殲紅2、紅6軍團於立足未穩之際。紅軍攻入湘西,直接威脅自己的統治,陳渠珍也不敢怠慢,立即成立“剿匪指揮部”,以龔仁杰、周燮卿為正、副指揮官,率四個旅十個團計一萬余人,分四路向永順扑來。

敵軍蜂擁而至,紅2、紅6軍團面臨開辟湘西北根據地的第一仗。能否打好,直接關系到能否立足湘西,恢復和發展湘鄂川黔根據地。賀龍、任弼時召集兩個軍團領導人開會,研究敵情和作戰方案,認為何鍵湘軍的主力此刻都在湘南堵截中央紅軍,鄂軍徐源泉部分散於鄂西和洞庭湖畔,暫時也無法集中作戰,紅軍要對付的實際隻有陳渠珍部的十個團。而陳渠珍所部雖然人員、裝備優於紅軍,但官無規束,兵無嚴紀,官兵多吸食鴉片,且內部派系林立,指揮不統一,實際戰斗力並不強,卻驕橫無比。紅軍作戰部隊雖然隻有六千余人,但正如賀龍所說的那樣:“大家團結得像一個人,要怎麼走就怎麼走,要怎麼打就怎麼打。”同時紅2軍團曾長期在該地區活動,熟悉地形,又能得到群眾的支持。因此確定:堅決打好第一仗,以在湘西打開局面,站穩腳跟,並乘勝發展攻勢,策應中央紅軍作戰。具體方案是:暫時放棄永順城,採取誘敵深入的戰法,選擇有利地形,集中兵力,聚殲來犯的陳渠珍部敵軍。

11月13日,陳渠珍部逼近永順,紅2、紅6軍團遂按既定計劃棄城,主力隱蔽北撤,隻以少部兵力與陳部保持接觸,邊打邊退,故意示弱。賀龍、任弼時等人邊走邊謹慎地選擇最有利的殲敵時機與地點。

第一個伏擊地點選擇在永順城北的釣磯岩附近,賀龍仔細查看后,說:“這裡不行,離城太近。如果圍得不緊,敵人就會逃回城內,再要打就困難了。”第二個伏擊地點選擇在吊井岩,但勘察后發現地幅太小,最多隻能圍殲敵軍兩個營,遂又放棄。后來又先后選擇了兩個地點,又都因為地形不利於大量殺傷敵軍而放棄。紅軍部隊繼續北撤,耐心尋找戰機。陳部則以為紅軍是怯戰退走,越發驕狂,傾巢出動,緊追不舍。

最終,賀龍將設伏地點選在了永順以北九十裡處以龍家寨為中心的十萬坪谷地。這裡南北長十五裡,東西最寬處四裡,谷底平坦,村寨較多,可容納大量敵軍。寨中多為木板房,易於攻擊。谷地兩側林木茂密,便於隱蔽,且坡度較緩,利於多路出擊,是一個非常理想的伏擊地點。

賀龍佇立谷頂,對照地圖用馬鞭指點現場,向師團干部部署任務:以紅2軍團部署於毛壩和杉木存附近,堵住谷口﹔紅6軍團埋伏在谷地東側的山林,准備從兩翼出擊。他說:“這是一個大口袋。你們回去要告訴大家,打埋伏要萬分小心,一定要隱蔽好。敵人進了口袋,打沖鋒要突然、迅速,一下子沖到敵人眼前,插到敵人堆裡,打得越猛越好,使敵措手不及。”

十萬坪大戰賀龍指揮部舊址

16日上午,紅2、紅6軍團秘密進入指定位置,隱蔽待敵。下午4時左右,國民黨軍先頭龔仁杰、周燮卿兩個旅浩浩蕩蕩地進入了谷地,到達碑裡坪后,眾官兵開始號房埋灶,准備就地宿營。賀龍見敵軍已全部進入了伏擊圈,一聲令下,紅6軍團突然從山林中殺出,居高臨下,向周燮卿旅發起猛攻﹔紅2軍團則扎緊谷口,從正面猛攻龔仁杰旅。國民黨軍猝不及防,人雖多卻擺不開,根本無法構成防御體系,僅僅兩個多小時,就被紅軍大部殲滅。紅軍乘勝追擊,又在總河抓住了擔任斷后任務的國民黨軍楊其昌旅,在蕭克的統一指揮下,紅6軍團第51團與紅2軍團第18團並肩突擊,密切協同,不到兩個小時,又消滅了楊其昌旅大部。18日,紅軍重佔永順。

龍家寨戰斗,紅2、紅6軍團共殲滅湘軍陳渠珍所部三個旅大部,斃敵一千余人,俘敵兩千余人,繳槍兩千余支。紅2、紅6軍團旗開得勝,迅速打開了局面,奠定了開辟湘鄂川黔根據地的可靠基礎。幾十年后,年逾古稀的蕭克重返湘西,探尋昔日戰場,以“萬坪大捷奠大業”來概括龍家寨戰斗的非凡意義。

橫掃湘西

紅2、紅6軍團在湘西北取得勝利之時,正值中央紅軍准備突破國民黨軍的第三道封鎖線。賀龍、任弼時等人對黨中央的處境非常關切,龍家寨戰斗后,決定以紅49團三個連在永順、保靖展開游擊戰爭,牽制敵人,主力立即南下,准備渡過酉水,向中革軍委所規定的永綏、乾城、鬆桃、鳳凰城地區發展,給陳渠珍部以更大的打擊,全力地策應中央紅軍的戰略轉移。

部隊進至酉水岸邊,發現陳渠珍早有防備,布防嚴密。賀龍、任弼時當機立斷,立即放棄南渡酉水的計劃,率隊轉向東北,於11月24日攻佔大庸,接著又佔領了桑植,並與已經解放的永順連為一體,構成了新蘇區的雛形。

此時,中央紅軍已突破國民黨軍的第三道封鎖線進入湘南地區。形勢的變化使得中革軍委改變態度,認可了紅2、紅6軍團的行動。11月13日,中革軍委致電紅2、紅6軍團:“我西方軍(指中央紅軍)已進至宜(章)、郴(縣)之線,湘敵全部被調來抗擊我西方軍,2、6軍團應乘此時機深入湖南西北去擴大行動區域。”

中共湘鄂川黔省委舊址

3天之后,11月16日,中共中央書記處電示賀龍、任弼時等人,要求紅2、紅6軍團“努力為創立湘川黔邊新的蘇區的任務而斗爭”,並確定成立湘鄂川黔邊省委,以任弼時為書記,賀龍、夏曦、關向應、蕭克、王震等為委員﹔兩個軍團“均直受軍委領導,但兩軍共同行動時,則由賀、任統一指揮之”﹔成立湘鄂黔川邊軍區,賀龍、任弼時分任司令員、政治委員,統一領導地方武裝。

11月下旬,中央紅軍渡過瀟水,開始發起湘江戰役,迫切需要紅2、紅6軍團積極行動,最大限度地牽制湘軍,配合中央紅軍強渡湘江。11月25日,中革軍委電示紅2、紅6軍團:“我西方軍(指中央紅軍)已過瀟水,正向全州上游急進中。你們應該利用最近幾次勝利及湘西北敵情空虛,堅決深入到湖南中部及西部行動,並積極協助我西方軍。”命令具體規定了紅2、紅6軍團的行動方向,“首先你們應前出到湘敵交通經濟命脈之沅水地域。主力應力求佔領沅陵,向常德、桃源方向應派出得力的游擊隊積極活動”,同時指示,應以一部兵力和隨隊行動的地方干部擔負鞏固新區的任務。

根據中革軍委的指示,任弼時、賀龍等人研究后確定:由任弼時、王震、張子意率紅6軍團第49、第53團和紅2軍團第16團以及隨紅6軍團行動的原湘贛蘇區地方干部留守新區,擔負鞏固和建設根據地的任務﹔賀龍、關向應、蕭克率紅2軍團主力和紅6軍團第51團,擔負出征沅水地區的任務。

12月初,紅2、紅6軍團主力由大庸南下,准備奪取沅陵,進軍湘中,直接威脅在湘南地區阻截中央紅軍的湘軍側后,調動湘軍回援,配合中央紅軍行動。7日,部隊奔襲沅陵,但由於守軍4個團防范嚴密,襲擊沒有成功。

紅2、6軍團一部

湘鄂川黔根據地紅2、6軍團革命烈士紀念碑

賀龍、關向應、蕭克等人果斷改變計劃,率部沿沅江東下,直趨常德、桃源。這一行動完全出乎敵人的意料。何鍵生怕紅軍拿下常德,直趨長沙,准備撤下部分主力回援湘西。而蔣介石則認為中央紅軍方為心腹大患,生恐撤兵會影響圍殲中央紅軍的計劃,堅決不允,另調位於湖北的國民黨軍獨立第34旅乘船急赴常德、桃源布防。

獨立第34旅是國民黨軍主力部隊,裝備精良,彈藥充足,訓練有素。旅長羅啟疆驟負大任,躊躇滿志,決心以“決戰防御”和紅軍在常德外圍一決高下。他以第701團駐防桃源以北的梧溪河,第702團位於陬市、河洑,第700團駐守桃源,旅直屬隊和當地保安團負責常德城防。羅啟疆的意圖是:首先憑借優勢裝備,設置幾道防線,堅守要點,在防御戰斗中消耗、疲憊遠途來襲的紅軍,然后集中主力進行決戰,確保常德。但他也犯了一個致命的錯誤,就是完全低估了紅軍的戰斗力,對紅軍的戰略戰術也一無所知,因而分兵防御,各團之間相距達數十裡,難以相互呼應,他將為此付出沉重的代價。

賀龍立即抓住了羅啟疆部署上的漏洞,決定首先奔襲梧溪河之敵,然后集中力量將敵各個擊破。然而,就在紅2、紅6軍團部隊即將發起戰斗的時刻,中革軍委的一紙電令讓賀龍等人陷入為難的境地。中革軍委反對紅2、紅6軍團東進常德、桃源,堅持要兩個軍團繼續南下,在沅水上游或瀘溪、乾城、鳳凰城地區活動,以最大限度地調動位於黔陽、芷江、洪江的國民黨軍部隊,為中央紅軍渡過湘江和向湘鄂西推進減輕壓力。12月14日,中革軍委電示紅2、紅6軍團,明確兩個軍團主力應挺進沅江上游,隻同意以一個支隊向桃源方向活動,牽制、迷惑湘山之敵。

湘鄂川黔省紀念館

回兵南下,意味著要放棄極為有利的戰機﹔繼續東進,則與中革軍委指示的意圖顯然相悖,何去何從,賀龍等人面臨抉擇。賀龍反復思考后,堅定地說:“我看還是接著打吧!軍委離得遠,對這裡的情況沒有我們清楚。打了勝仗挨點批評也合算。我看,怎麼對斗爭有利,怎麼能把敵人多背點過來,就怎麼做!”關向應、蕭克同意賀龍的意見。

12月15日,天降大雨。入夜之后,紅軍踏著泥濘的道路,在大雨、夜色的掩護下,急速前進,一夜行進百余裡,於16日拂曉突然對梧溪河之敵發起進攻。

梧溪河三面環山,一面臨水。紅軍先頭紅12團在行進中一舉突入梧溪河西山的國民黨軍陣地。國民黨守軍第701團沒有想到紅軍會雨夜突襲,陷入了慌亂,但獨34旅畢竟是主力,很快就穩住了陣腳,展開猛烈反扑。紅12團力不能支,被迫后撤。在此緊要關頭,賀龍率紅4師主力和紅6師第18團趕到,首先制止了敵軍的反扑,然后指揮部隊重新發起沖擊。雨聲、槍聲、爆炸聲和喊殺聲交織在一起,響徹山谷,紅軍官兵個個奮勇,完全在氣勢上壓倒了敵軍。國民黨軍第701團再也無法抵擋紅軍的進攻,很快瓦解,拼命南逃。

羅啟疆接到梧溪河遭襲的報告后,命令駐桃源的第700團主力增援。但增援部隊先頭剛到梧溪河南側,就被潰退的第701團沖散,不戰自潰,與潰兵一道逃往常德。歷時兩個月的湘西攻勢勝利結束。

湘西攻勢,共擊潰國民黨軍十五個團,殲滅其中四五個團的有生力量,佔領了永順、大庸、桑植、桃源、慈利等縣城,並進攻沅陵,包圍常德,極大地威脅了湘軍和蔣介石嫡系中央軍部隊堵截中央紅軍作戰的總后方,迫使國民黨軍從堵截中央紅軍的主力部隊中抽調3個師馳援湘西,並使鄂西之國民黨軍未能入川作戰,從而在戰略上有力地策應與配合了中央紅軍的戰略轉移,特別是極大地減輕了紅軍西進入黔作戰的壓力。

湘鄂川黔革命根據地紀念碑

任弼時、賀龍等人既從大局出發,堅決執行配合中央紅軍行動的戰略任務,又以對黨和革命事業高度負責的態度,抵制了“左傾”路線控制下的中央與中革軍委的錯誤指導,一切從實際出發,正確確定行動方針,率部橫掃湘西,連戰連捷,創建出以永順、大庸、桑植、龍山為中心,九個縣級蘇維埃政權、四五十萬人口的湘鄂川黔蘇區,成了紅2、紅6軍團生息與發展的戰略基地,也成了中央蘇區陷落后長江以南區域唯一一塊紅色根據地。

| 相關專題 |

| · 圖書連載 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”