曲愛國 張從田

2016年08月16日08:01 來源:人民網-中國共產黨新聞網

點擊閱讀人民網紀念紅軍長征勝利80周年專題:不忘初心、繼續前進

聲明:本文(含圖片)節選自《長征記》一書,系華夏出版社授權人民網發布。請勿轉載。(全書目錄)

第七章 歷史性的轉折

中央紅軍佔領遵義地區后,將國民黨軍薛岳部的追擊部隊甩在了烏江南岸地區。從江西到貴州,薛岳率領8個師的蔣介石嫡系部隊橫貫數省,行進數千公裡,一路追擊中央紅軍,雖不像紅軍部隊需要跋山涉水,奪關搶隘,邊打邊進,但長途追擊,且途中與紅軍多有交戰,已經精疲力竭。更何況國民黨軍部隊與紅軍截然不同,殊無崇高的理想信念與精神動力,勝則驕橫,敗則落魄,不勝不敗卻長途跋涉,對其來說則是一種折磨。官兵怨聲載道,部隊減員嚴重,早已精疲力竭,士氣渙散,都不願繼續前進。

遵義中華蘇維埃國家銀行舊址

薛岳本人也對入黔作戰心中無底。黔軍部隊一觸即潰,毫無戰斗力,不僅丟失了烏江天險,而且讓開了入川大道,王家烈手下的部隊雖然還有數萬人,但隻可搖旗吶喊,難派大用場。川軍、滇軍、湘軍雖奉命入黔協同作戰,但調動集結尚需時日,更何況地方軍閥各懷鬼胎,隻求自保,難以指望其配合作戰。在這種情況下,如果他要率領所部強渡烏江,進擊黔北,勢必要孤軍奮戰,前途未卜。更何況紅軍已經在烏江北岸地區等地嚴密布防,勝負毫無把握。思慮再三,他令所屬周渾元縱隊在烏江南岸對遵義方向警戒,轉入休整﹔吳奇偉縱隊則集結在貴陽、清鎮一帶整訓待命。他同時向蔣介石建議,以黔軍部隊向遵義方向作試探性進攻,令川軍、滇軍嚴密布防,令湘軍部隊加快入黔速度。待查明紅軍下一步企圖,各路部隊也部署到位,再對紅軍展開新一輪的“圍剿”。蔣介石此刻也接到了空軍偵察報告,稱:紅軍進駐遵義地區后,去向不明,遂批准了這一建議。

這樣,中央紅軍從戰略轉移之后,第一次擺脫了國民黨軍部隊的糾纏。連續征戰兩個多月,極度疲勞的紅軍部隊,終於獲得了一次極其寶貴的休整時間。

遵義紅軍總政治部舊址

1月9日,軍委縱隊進入遵義。劉伯承出任遵義警備司令,軍委干部團接管城內警衛工作。根據中革軍委的命令,紅1軍團主力進至新街、老蒲場地區,構成了遵義的東北部防線﹔紅3軍團進至遵義以南的鴨溪河、尚嵇場、懶板凳地區,控制通往貴陽的公路,並扼守烏江北岸,構成了遵義的南部防線﹔紅9軍團位於遵義東北的永興、湄潭、牛場地區,紅5軍團位於遵義東南的豬場(今珠藏)、團溪、江界河地區,共同構成了堵擊追兵、屏護遵義的東南部防線。各部隊在執行警戒與阻敵任務的同時,相繼轉入了休整。

發動群眾,建立根據地的工作也全面展開。1月12日,紅軍在遵義省立第三中學操場召開群眾大會,毛澤東、朱德和紅軍總政治部代主任李富春等出席大會,並發表演說,以通俗易懂的語言闡述蘇維埃政權和紅軍的宗旨,揭露國民黨的反動本質,說明紅軍是工農的隊伍和隻有蘇維埃才能救中國的道理。大會宣布正式成立由二十五人組成的遵義革命委員會。

在總政治部的統一組織與部署下,紅軍各軍團都派出工作隊深入群眾,宣傳中國共產黨的政策,發動群眾打土豪、組織武裝、建立革命政權。廣大群眾積極幫助紅軍籌糧籌款,護理傷病員,踴躍參加紅軍,在短短的十多天的時間內,僅遵義地區就有四千余人加入紅軍。轟轟烈烈的群眾革命運動在遵義及其附近地區迅速興起,紅軍在兵員和物資上得到眾多補充。

所有這一切,都為中共中央政治局徹底解決黨內和軍內的路線方針問題提供極為有利的環境。而紅軍所面臨的艱難處境和所承擔的艱巨使命,中國革命前途和命運的需要,又使得撥亂反正,清算黨內錯誤軍事路線,重新確立毛澤東正確軍事路線在紅軍的指導地位,恢復毛澤東的軍事指揮權,成為全黨、全軍的共同呼聲。

於是,在經歷痛苦的磨難與嚴重的失敗之后,中國革命的航船終於駛出了渦旋險灘,重新回到了正確的航道。中國工農紅軍終於重新選擇了自己的英明統帥毛澤東。

“‘中央隊’三人團”

以王明為代表的“左傾”錯誤路線在中國共產黨的統治開始於1931年。這一年的4月,根據共產國際的指示,中共中央在上海召開了六屆四中全會。在共產國際代表米夫的操縱下,接受了“左傾”冒險主義的路線,王明等受共產國際青睞的留蘇人員進入了中共中央領導層,並逐步掌握了大權。

1931年9月,中共中央通過了《關於目前政治形勢及中共黨的緊急任務決議案》,對黨的路線予以徹底否定,決定由中央派遣各蘇區的中央局和中央代表,從根本上消滅“最嚴重的右傾機會主義的消極狀態”,把共產國際路線貫徹到一切實際工作中去,這標志著“左傾”錯誤路線在實際工作中得到具體推行。而1931年9月20日中共中央發出的《由於工農紅軍沖破第三次“圍剿”及革命危機逐漸成熟而產生的黨的緊急任務》和1932年1月9日中共臨時中央作出的《關於爭取革命在一省或數省首先勝利的決議》,則完全不顧在半殖民地、半封建的中國社會,反動統治根深蒂固和反動派力量極其強大的現實,夸大國民黨統治的危機,認為全國“革命高潮”已經到來,要求紅軍採取遠遠超出自身能力的軍事行動,奪取中心城市,爭取革命在一省或數省的首先勝利,形成了“左傾”錯誤路線完整的軍事路線。“左傾”錯誤路線完全不顧中國革命的實際,把馬克思主義教條化,把共產國際和蘇聯經驗神聖化,在思想上、政治上、軍事上、組織上都形成了完備的路線與方針,在中國共產黨統治達四年之久,給中國革命帶來了極大的災難。

毛澤東

中央蘇區“左傾”錯誤路線泛濫,是從1931年4月開始的。在當月14日召開的蘇區中央局擴大會議上,中央代表團傳達了六屆四中全會精神,通過了《接受(共產)國際來信與四中全會的決議》等文件。1931年11月,中共蘇區中央局召開第一次代表大會,中央代表團和“左傾”錯誤路線的擁護者武斷地批評以毛澤東為代表的蘇區中央局所執行的正確路線,污蔑毛澤東等人是政治上的“非無產階級觀點”,軍事上的“單純防御”和“游擊主義”,實際工作中的“狹隘經驗論”、“事務主義”、“富農路線”和“極嚴重的一貫右傾機會主義”,等等,撤銷了毛澤東中央局代理書記的職務,將毛澤東排除在了中央蘇區黨的重要領導崗位之外。隨后,在1932年10月召開的中央局全體會議上,進一步“清算”了以毛澤東為代表的正確路線,剝奪了毛澤東的軍事領導權。1933年年初,中共臨時中央由上海遷至中央蘇區后,博古等人不僅控制了中共中央的領導權,而且全面執掌了中央蘇區的黨、政、軍大權,將以毛澤東為代表的一大批熟悉中國國情,能夠正確指導中國革命和革命戰爭的優秀領導人完全排斥在黨和軍隊的領導崗位之外,並對反對其錯誤路線的人實行無情的打擊。在軍事上,則徹底否定了毛澤東所倡導的“積極防御”軍事戰略,推行所謂的“進攻戰略”,要求紅軍進行“正規戰”“陣地戰”和“短促突擊”等,執行了一條教條主義的軍事方針。到了1933年9月之后,又將軍事決策權和指揮權完全交給了共產國際派來的軍事顧問李德。1934年5月,更是確定成立最高“三人團”,政治、軍事由博古、李德分別做主,周恩來負責督促軍事計劃的實施。這一切,最終導致了中央蘇區第五次反“圍剿”作戰的失敗和中央紅軍被迫開始長征,並導致了長征初期紅軍遭受了嚴重損失和步步被動。

“左傾”錯誤路線將黨和紅軍推到了危險的境地。實際上,早在“左傾”錯誤路線滋生、發展的同時,中國共產黨和紅軍內部就存在著不同的觀點和反對的力量,毛澤東等人曾與博古等人進行過堅決的斗爭。這種斗爭,從根本上說,是中國共產黨和紅軍內部的馬克思主義與教條主義的斗爭。隨著所面臨的危機日益加深,兩者的斗爭更加激烈。血的教訓與嚴酷的現實,使得中共中央、工農紅軍的眾多領導人和紅軍的廣大官兵,包括一些曾經支持並且執行過“左傾”錯誤路線的領導人逐步覺醒,開始深刻地認識到“左傾”錯誤路線的危害,認識到以毛澤東為代表的正確領導和軍事路線是挽救紅軍、挽救中國革命的唯一選擇,雙方的力量對比因此發生了決定性的變化,黨內和紅軍中要求改變軍事路線和更換軍事領導人的呼聲日益高漲。

張聞天

王稼祥

毛澤東曾這樣談過糾正黨內“左傾”錯誤路線要在遵義而不是在中央蘇區進行的原因。他說,如果那時進行,“不能,也不好。因為王明路線的領導者打的是(共產)國際路線的旗幟,同時他們的錯誤的危害性當時還暴露得不夠顯著,當時還有一些人盲目追隨他們。那時雖然已有一部分干部覺察到他們的錯誤,但大部分的干部和群眾還不清楚。如果早一兩年就發動反王明路線的斗爭,那麼他們還能欺騙和團結較大的一部分干部和群眾,會造成黨和軍隊的分裂局面。這對強大的敵人有利,是敵人求之不得的。因之,我雖然在反第五次‘圍剿’戰爭中早已看清楚王明錯誤路線的嚴重危害,但為了大局我也隻得暫時忍耐,隻得做必要的准備。”

毛澤東的“必要准備”也是從一個小小的“三人團”開始的。長征開始前,負責人員安排的博古確定,除由博古、李德、周恩來組成的最高“三人團”和中革軍委主席朱德等人外,其他中央政治局委員如毛澤東、張聞天、王稼祥等人一律分配到各軍團隨隊行動,但遭到毛澤東等人的堅決反對,最終不得不將毛澤東、張聞天、王稼祥安排在由中央、軍委機關組成的軍委縱隊。

軍委縱隊集中了一些黨和政府的領導人,因而也被稱作“中央隊”。當時,毛澤東惡性瘧疾剛剛止住,身體非常虛弱,無法長時間走路。王稼祥則因在第四次反“圍剿”期間被敵機炸傷,彈片留在體內無法取出,傷口化膿,久治不愈,也無法行走。毛澤東邀請張聞天、王稼祥一路行軍,一起宿營,兩人欣然同意,於是毛、王兩人坐擔架,張騎馬行進。三人同行,一個為中華蘇維埃共和國中央人民政府主席,一個為中華蘇維埃共和國中央人民政府執行委員會主席,一個為中革軍委副主席、紅軍總政治部主任,雖當時均遭到把持黨和軍隊領導權的博古等人排斥,但毛、張依舊是中央政治局委員,王為候補委員,張並為政治局常委,在黨內的排名僅次於博古。因而有人比照最高“三人團”,將之稱作“‘中央隊’三人團”。

在三人中,毛澤東是土生土長的中國革命和工農紅軍領袖,在黨內、軍內和政府中享有崇高的威信,但從1931年起就一再受到“左傾”路線執行者的排斥打擊,直到被解除了黨權、軍權,安排做政府工作。而張聞天、王稼祥則是莫斯科中山大學的優等生,是大名鼎鼎的“二十八個布爾什維克”之一,最初都曾經堅決地執行過“左傾”錯誤路線,反對毛澤東所倡導的方針路線,但在實踐中逐步與博古等人的錯誤路線產生分歧,因而也不同程度地受到排斥。長征開始后,最高“三人團”忙於指揮戰事,無暇顧及三人。特定的環境,給毛澤東、張聞天、王稼祥提供了坦誠交換意見的機會。

話題自然集中於對當時局勢的看法和不能打破國民黨軍的第五次“圍剿”的原因上。反“圍剿”戰事失利,紅軍不得不離開鮮血澆灌出的紅色蘇區,三人都有抑郁、憤懣之情。郁積已久的毛澤東將第五次反“圍剿”作戰失利的過程與前四次反“圍剿”勝利的經驗進行對照,向兩人詳細地分析了李德、博古軍事指揮上採取單純防御路線及否定運動戰戰法等錯誤,指出了反“圍剿”作戰失利的根本原因不在客觀而在主觀,是錯誤軍事路線指導下所採取的錯誤戰略戰術,導致了蘇區的淪陷和紅軍的長征。毛澤東同時也向兩人詳細講解了把馬列主義普遍原理與中國革命具體實踐相結合的基本原理,剖析了教條主義的錯誤。毛澤東的分析和講解,令張、王兩人茅塞頓開,很快接受了毛澤東的意見,並徹底擺脫了“左傾”路線的束縛,與毛澤東形成了反對博古、李德等人的“左傾”錯誤路線的中堅領導集體,共同開始了挽救紅軍、挽救中國革命的努力。

對於這一過程,張聞天后來回憶說:“長征出發后,我同毛澤東、王稼祥二同志住一起。毛澤東同志開始對我們解釋反五次‘圍剿’中共中央過去在軍事領導下的錯誤,我很快地接受了,並且在政治局內開始了反對李德、博古的斗爭,一直到遵義會議。”王稼祥也回憶說:“一路上,毛澤東同志同我談論了一些國家和黨的問題,以馬列主義的普遍原理和中國革命實踐相結合的道理來教導我,從而使我能夠向毛澤東同志商談召開遵義會議的意見,也更加堅定了我擁護毛澤東同志的意見。”

張聞天、王稼祥的支持,對於糾正黨內“左傾”錯誤路線,特別是糾正博古、李德的錯誤軍事路線,具有重要的意義。由於張聞天、王稼祥的支持,毛澤東在中央政治局中再也不是孤掌難鳴,而是在重大問題的爭論中有了堅定的同盟軍,同時由於張、王兩人都曾是“左傾”路線的執行者,他們的轉變更是具有深遠的意義,它標志著黨內的重要領導人正在從“左傾”錯誤路線中覺醒,“左傾”錯誤的陣營已經分化,再也無法一手遮天,壟斷黨和軍隊的領導權了。毛澤東后來說:“如果沒有洛甫(張聞天)、王稼祥兩個同志從第三次‘左’傾路線分化出來,就不可能開好遵義會議。同志們把好的賬放在我的名下,但絕不能忘記他們兩個人。”

湘江戰役結束后,紅軍陷入困境,且在錯誤路線指導下陷入全軍覆沒的危險,毛澤東、張聞天、王稼祥感到對中央的錯誤領導再也不能保持沉默,他們挺身而出,開始與博古、李德展開堅決的斗爭,開始了挽救紅軍、挽救革命的艱苦努力。斗爭的焦點集中於紅軍最緊迫的軍事路線和前進方向上。毛澤東堅決主張放棄北上湘西與紅2、紅6軍團會合的計劃,轉兵西入貴州,在川黔邊創建新蘇區。這一主張得到張聞天、王稼祥的堅決支持。從通道會議開始,三人與博古、李德展開激烈的爭論,公開批評李德的錯誤指揮,並最終在黎平會議上,得到大多數政治局委員的支持,通過了在川黔邊建立新蘇區的決議。

黎平轉兵之后,黨內的爭論仍在繼續。張聞天、王稼祥對此極為焦慮,認為如果讓李德、博古繼續掌握軍事大權,錯誤指揮在所難免,開始考慮變換軍事領導人,讓毛澤東指揮紅軍。王稼祥對毛澤東坦率表達了自己的看法,認為目前形勢已非常危急,再讓李德瞎指揮,紅軍就不行了!要挽救這種局面,必須採取果斷措施。毛澤東聽后十分贊同,但考慮到當時的情況,問:“你看行嗎?支持我們看法的人有多少?”王稼祥回答:“必須在最近時間召開一次中央會議,討論和總結當前軍事路線問題,把李德等人‘轟’下台去。”毛澤東高興地說:“好啊,我很贊成。”並要王稼祥多找幾個同志商量。

王稼祥找到張聞天,張聞天也正在思索此問題,因而完全同意王稼祥的意見,說:“仗這樣打看起來不行,還是要毛澤東同志出來。”兩人商談許久,一致認為:“毛澤東同志打仗有辦法,比我們有辦法。”這次談話在貴州黃平的一片橘林中進行,時間是1934年12月20日。

當晚,王稼祥將張聞天的意見告訴了毛澤東,並征求了彭德懷、劉伯承、聶榮臻等高級將領的意見,大家都贊成由毛澤東出來指揮紅軍。一向尊重毛澤東意見的周恩來也贊同這一建議。

10天之后,1935年1月1日,中央政治局在猴場召開會議,重申了黎平會議確定的在川黔邊建立新蘇區的決議,批評了博古、李德的錯誤主張,並對軍委的軍事指揮權限和作戰指導原則作出了具體規定,實際上停止了李德的軍事指揮權。

從通道會議到猴場會議,毛澤東、張聞天、王稼祥為挽救紅軍、挽救中國革命,與博古、李德的錯誤路線進行了積極而堅定的斗爭,並逐漸得到了黨內、軍內領導人越來越多的支持,一步又一步地向著勝利的前途邁進。通道會議為戰略方針轉變奠定了基礎﹔黎平會議則解決了當時最緊迫的進軍方向問題,實現了轉兵﹔猴場會議重申了黎平會議的決議,鞏固了黎平會議的勝利成果。三次會議為即將召開的遵義會議奠定了堅實的基礎。

張聞天后來以精練的語言概括了“中央隊三人團”在長征初期的活動:“他(指毛澤東)要我同他和王稼祥同志住在一起——這樣就形成了以毛澤東同志為首的反對李德、博古領導的‘中央隊’三人集團,給遵義會議的偉大勝利打下了物質基礎。”

遵義會議的准備

軍委縱隊進入遵義城后,毛澤東、張聞天、王稼祥住進了新城古式巷內的黔軍旅長易少荃官邸,周恩來、朱德、陳雲住在老城枇杷橋黔軍師長柏章輝官邸,博古、李德住在老城楊柳街一個黔軍團長的官邸。

舉行中央政治局會議,總結中央蘇區第五次反“圍剿”失利和長征初期作戰被動的經驗教訓,清算“左傾”錯誤軍事路線,進而開始實現黨的方針、路線的根本轉變的主客觀條件也已經基本成熟,並被提到了中共中央的議事日程。在毛澤東、張聞天、周恩來、王稼祥的建議下,博古同意在遵義召開中央政治局擴大會議,並確定會議於15日正式召開,除參加中央紅軍的政治局委員、候補委員外,紅軍總部和各軍團主要領導同志也出席了會議。

毛澤東所代表的正確路線,已經得到了大多數中央政治局委員和紅軍高級將領的支持。但要保証會議的順利進行,達到預期的效果,仍需要有縝密的計劃與步驟。要徹底糾正“左傾”錯誤路線,中國共產黨必須解決三個帶有根本性的問題:一是在政治上,糾正錯誤的理論、路線和方針﹔二是在組織上,更換錯誤的領導和改變錯誤的領導方式﹔三是在軍事上,徹底改變錯誤的軍事路線和軍事指揮。這三個問題中,政治問題帶有根本性,但要徹底解決需要很長時間,倉促解決不僅難有結果,而且會直接影響黨內團結,導致其他問題解決的困難。組織問題的解決也是如此。軍事問題則是最為迫切的問題,隻有堅決糾正“左傾”錯誤軍事路線,紅軍方能擺脫危機,走出困境。

毛澤東從黨和紅軍的團結大局出發,審慎處理了各種復雜的關系,經過與張聞天、王稼祥商議,確定由張聞天根據三人的意見——主要是毛澤東的意見,起草提綱,在會議上作主要發言,並議定:將政治路線的爭論、組織問題的解決以及其他政策和方針的問題的清理暫時擱置不議,首先集中力量糾正“左傾”錯誤軍事路線,保証遵義會議的順利舉行。因為政治路線雖然至關重要,但迫在眉睫的問題則是軍事問題,中央紅軍已經失去了根據地,正處於流動作戰的危急狀況,改變軍事路線是生命攸關的頭等大事。而對於“左傾”路線的錯誤,當時許多同志尚未看清,驟然提出會使黨內受到極大的震動,不僅對於作戰沒有多大幫助,而且可能對黨和軍隊的團結造成損害。集中力量解決軍事問題,對於保証長征的勝利,對於中國革命的勝利,意義重大。正如陸定一后來在解釋遵義會議決議所說的那樣:“我們所存下的隻有這部分軍隊,不解決政治問題並不要緊,不解決軍事問題,頭就沒有了。”

對於毛澤東的這一策略,許多遵義會議的參加者都給予了高度的評價。周恩來后來回憶說:“毛主席的辦法是採取逐步的改正,先從軍事路線解決,……這樣就容易說服人。其他問題暫時不爭論。比如‘左’傾的土地政策和經濟政策,肅反擴大化,攻打大城市。那些都不說,先解決軍事路線,這就容易通,很多人一下子就接受了。如果當時說整個都是路線問題,有很多人暫時會要保留,反而阻礙黨的前進。這是毛主席的辯証唯物主義,解決問題首先解決主要矛盾,其次的放后一點嘛。實際上次要矛盾跟著解決了,組織路線也是勉強解決了……並沒有完全解決。但是這樣比較自然,便於集中力量取得勝利,減少阻力。至於政治路線,暫時不提。”張聞天也說:“遵義會議沒有提出過去中央政治上的路線錯誤,而且反而肯定了它的正確……這在當時隻能這樣做,不然我們的聯合會成為不可能,因而遵義會議不能成為勝利。為了黨與革命的利益,而這個利益是高於一切的,毛澤東同志當時做了原則上的讓步,承認一個不正確的路線為正確,這在當時是完全必要,完全正確的。這個例子可以作為黨內斗爭的一個示范來看。”

如果說毛澤東為了黨和軍隊的團結,對“左傾”錯誤路線執行者做了原則性的讓步,保証了會議的順利召開,那麼另外一個意外發生的情況也對遵義會議的召開具有重要的意義。1934午10月上旬,承擔共產國際與中共中央聯系的中共上海局遭到國民黨特務機關的大破壞,書記盛忠亮(盛岳)被捕叛變,兩部電台和電信機要人員全部損失,中共中央與共產國際之間的聯系也因此而全部中斷。這樣,當中央紅軍踏上長征路時,共產國際失去了對中國革命的直接指導。

這一事件,使得教條主義者失去了來自共產國際的支持與庇護,再也無法利用共產國際的權威與指示作為“護身符”與“聖旨”,壓制民主,強制推行錯誤路線了,因而在客觀上為中國共產黨獨立自主地處理與解決自身的問題創造了條件。從中國共產黨創立起,中國共產黨第一次能夠擺脫共產國際的干預與控制,排除外來壓力,自己順利地解決問題。對此,共產國際的軍事顧問李德后來在回憶錄中惱怒地寫道:“1934年至1935年,黨的領導完全同外界隔絕,此事造成的后果尤為嚴重。他們從國際共產主義運動那裡,具體地說是從共產國際方面,既不能得到忠告,也不能得到幫助。所以,以毛澤東為代表的小資產階級農民的、地方性的和民族主義的情緒,就能夠不顧馬列主義干部的反對而暢行無阻,甚至這些干部本身也部分地和暫時地為這種情緒所左右。”這種誣蔑性的文字,恰好從另一方面說明了黨內“左傾”錯誤路線陣營的無奈與分化。

當然,在遵義會議召開之前,“左傾”錯誤路線的執行者也曾進行過一些活動。聶榮臻回憶說:“聽說要開會解決路線問題,教條宗派主義者也想爭取主動,積極向人們做工作。會前和會議中,凱豐,即何克全,當時的政治局候補委員、共青團書記,三番五次找我談話,一談就是半天,要我在會上支持博古。我堅決不同意。”

遵義會議

1935年1月15日至17日,具有歷史意義的中共中央政治局擴大會議在遵義老城黔軍師長柿輝章官邸二層東側的一個大房間舉行。

房間呈長方形,地上鋪著紅色地板,三面白色灰牆,朝外的兩扇窗戶鑲嵌著當時非常時髦的彩色玻璃。屋頂吊著一盞煤油燈,屋中央放著一張深褐色的長桌,桌子四周放置著一些木椅、藤椅和凳子。天氣寒冷,周恩來特意囑咐軍委作戰部的參謀生起了一盆炭火取暖。會議主持者博古坐在長桌的中央,其他參加者分散坐在桌子四周,不分座次,隨意就座。

會議的議程有二:(一)決定和審查黎平會議所決定的暫時以黔北為中心,建立蘇區根據地的問題﹔(二)檢討在反對五次“圍剿”中和西征中軍事指揮上的經驗與教訓。

第一項議程是根據劉伯承、聶榮臻的提議而確定的。他們認為,黔北地區雖然反動力量比較薄弱,但人煙稀少,經濟落后,又屬於少數民族聚居區,黨的工作基礎也比較差,不便於創建根據地。而與黔北相接的四川則不同,中央紅軍進入四川,一則可以與位於川陝根據地的紅四方面軍相呼應,得到紅四方面軍的接應﹔二則四川為天府之國,是西南的首富,人煙稠密,隻要紅軍能夠站穩腳跟,就可以大有作為﹔三則四川對外交通不便,當地軍閥派系較多,且長期有排外思想,蔣介石想調集大軍入川不容易,便於紅軍作戰。因此,他們建議,中央紅軍繼續北上,打過長江去,到川西北建立根據地。

會議經過分析與討論,接受了劉、聶兩人的建議,決定放棄黎平會議所確定的以黔北為中心創建川黔邊根據地的計劃,中央紅軍北渡長江,同紅四方面軍會合,在川西或川西北創建根據地。

遵義會議會址

會議轉入第二項議程:總結第五次反“圍剿”以來軍事指揮上的經驗與教訓。這是會議的主題。

博古首先作關於反對國民黨第五次“圍剿”總結的主報告。他在報告中把不能粉碎國民黨軍對中央蘇區第五次“圍剿”的原因,歸之於帝國主義、國民黨反動力量的過於強大,蘇區物質條件不好,白區反帝反蔣運動沒有顯著進步,瓦解敵軍工作薄弱,蘇區周圍的游擊戰爭開展得不夠,各根據地之間的呼應不夠,等等。總之,他非常強調客觀的困難,雖然也談到了主觀上的軍事指揮錯誤,但缺乏正確認識,隻承認個別政策上的錯誤,而不承認是路線錯誤,更不承認是軍事領導上的錯誤。

周恩來接著代表中革軍委作關於軍事工作的副報告,較為客觀地總結了第五次反“圍剿”以來的軍事工作情況,指出第五次反“圍剿”失利的主要原因,是軍事領導的戰略戰術的錯誤,並主動承擔了責任,作了自我批評。同時,對博古、李德的錯誤提出了批評。

遵義會議會場

隨后,會議開始對博古、周恩來的報告內容進行討論。張聞天首先代表毛澤東、王稼祥發言,反對博古的報告內容,他按照事先與毛澤東、王稼祥商定的提綱,系統分析了第五次反“圍剿”和長征以來軍事指揮上的錯誤,對以博古、李德為代表的“左傾”錯誤軍事路線提出了尖銳的批評。毛澤東接著作長篇發言,逐條駁斥了博古報告中所列舉的種種客觀原因,深刻揭示了“左傾”軍事路線在作戰指揮、戰略戰術等方面的錯誤要害,並對博古和李德進行了點名批評。王稼祥接著毛澤東發言,堅決擁護毛澤東的意見,批評博古、李德等人單純防御的指導思想,並第一個提出請毛澤東出來重新指揮紅軍。王稼祥的發言,被毛澤東后來稱作投下了“關鍵的一票”。

毛澤東題寫的“遵義會議會址”

毛澤東、張聞天、王稼祥發言的主要內容為:第五次反“圍剿”失利和紅軍長征初期的損失,雖然有眾多客觀上的原因,但最主要的原因是在軍事指揮上、在戰略戰術上犯了嚴重的錯誤,這就是“軍事上的單純防御路線”。這種錯誤的軍事路線具體表現在,在反“圍剿”作戰中,以單純防御(專守防御)代替決戰防御(攻勢防御),以陣地戰堡壘戰代替運動戰,並以所謂的“短促突擊”的戰術原則來支持這種單純防御的戰略路線,使國民黨軍的持久戰和堡壘主義新戰略達到了目的﹔分散兵力,全線出擊,分兵把口,死拼硬打﹔在作戰指揮上,機械武斷,完全剝奪了下級的臨機處置權﹔不善於利用國民黨軍的內部矛盾,團結一切可以團結的力量,粉碎敵軍“圍剿”﹔在內線作戰已經不可能取得決定性勝利時,不是適時轉變戰略方針,實行戰略退卻,以保存紅軍的有生力量,尋找有利時機,轉入反攻,而是繼續與敵人拼消耗,造成紅軍的重大損失﹔在決定戰略轉移時,驚慌失措,轉移前重大行動不經政治局討論,並進行政治動員,部隊未經休整即倉促行動﹔在突圍行動中,消極避戰,只是招架,搞“搬家式的行動”,把戰略轉移變成了退卻逃跑。毛澤東將“左傾”錯誤路線的軍事指揮和戰略戰術概括為三句話:進攻中的冒險主義﹔防御中的保守主義﹔轉移中的逃跑主義。

三人發言后,朱德、周恩來、李富春、聶榮臻、彭德懷、劉伯承等人也相繼發言,反對博古的報告內容,完全同意毛澤東、張聞天、王稼祥的發言意見,對博古、李德等人的軍事指揮提出嚴肅批評。

朱德在發言中,聲色俱厲地追究博古等中央領導人的責任,譴責其排斥毛澤東而依靠外國人李德的錯誤,說:“如果繼續這樣的領導,我們就不能再跟著走下去!”

周恩來在發言中,誠懇承認自己在軍事指揮上的錯誤,並提議由毛澤東指揮紅軍,作為最高“三人團”的成員之一,他的發言對於毛澤東的正確主張能夠得到多數會議參加者的贊同,進而徹底糾正“左傾”錯誤軍事路線起了重要的作用。

博古、李德、凱豐也作了發言。“博古同志沒有完全徹底地承認自己的錯誤,凱豐同志不同意毛、張、王的意見”,李德則“完全堅決地不同意對於他的批評”。

在爭論中出現了一個插曲。凱豐在發言中,稱毛澤東打仗的方法也不高明,是照著兩本書去打的,一本是《三國演義》,另一本是《孫子兵法》。毛澤東后來多次談到此事,說:“打仗的事,怎麼照書本去打?那時,這兩本書,我隻看過《三國演義》,另一本《孫子兵法》,當時我並沒有看過。那個同志硬說我看過。我問他《孫子兵法》共有幾篇?他答不上來。其實他也沒有看過。從那以后,倒是逼使我翻了翻《孫子兵法》。”

會議經過充分的討論和爭論,最終形成了基本意見:反對博古所作的報告,認為這個報告隻強調客觀的原因,而沒有“把我們軍事指揮上的錯誤”提高到應有的高度。認為:沒有能夠粉碎國民黨軍第五次“圍剿”,勝利地保衛中央蘇區,以及戰略轉移初期行動的被動與損失,“除了許多客觀的而且是重要的原因以外,最主要的原因,是由於我們在軍事指揮上戰略戰術上基本上是錯誤的。”並指出:軍事上領導錯誤主要責任人是李德、博古和周恩來,而李德、博古要負主要責任。

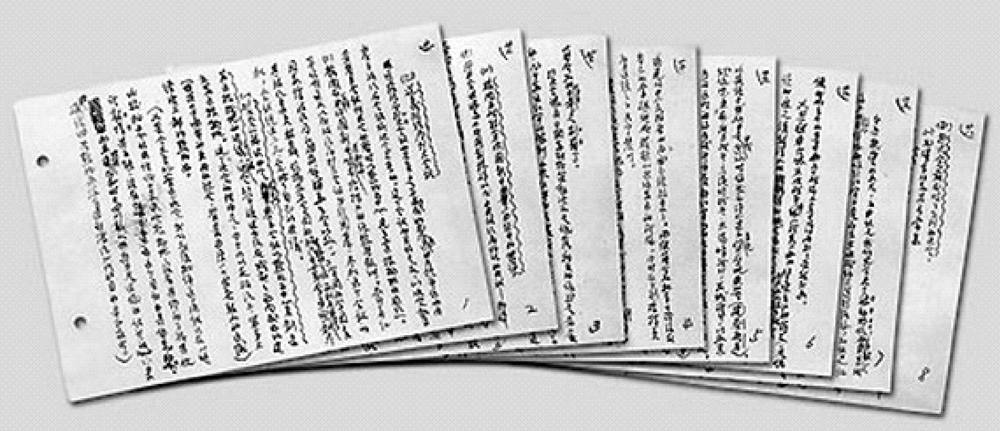

遵義會議傳達提綱

會議同時強調:“黨內對於軍事領導上錯誤的糾正,不是制造黨內的分歧,相反的是要更加團結,使軍事領導走上正確的道路,使黨與軍委的威信更加提高。一切動搖、悲觀、失望的分子,與前進的布爾什維克沒有絲毫的相同的地方……反對軍事領導上的單純防御路線,必須堅決地反對一切右傾機會主義。”

會議決定:增補毛澤東為中央政治局常委﹔指定張聞天起草會議決議,委托常委會審查后,發到支部討論﹔常委再進行適當的分工﹔取消最高“三人團”,仍以最高軍事首長朱德、周恩來為軍事指揮者,而周恩來是黨內委托的對於指揮軍事下最后決心的負責者。

會議結束后,政治局常委馬上進行分工,決定“以澤東同志為恩來同志的軍事指揮上的幫助者”。

遵義會議,中國共產黨第一次以馬克思主義基本原理與中國革命的實際相結合,獨立自主地解決中國革命和革命戰爭的重大問題,它標志著中國共產黨人開始逐步擺脫並不真正了解中國情況的共產國際的干預和束縛,獨立承擔起了領導中國革命的重任。

遵義會議,實際上結束了以王明為代表的“左傾”錯誤路線在全黨、全軍的統治,開始確立了毛澤東在黨和紅軍的領導地位,中國共產黨從此逐步確立起以毛澤東為核心的第一代領導集體,從組織上保証了黨的正確路線和政策的貫徹執行。

遵義會議,在最危急的關頭,挽救了紅軍,挽救了黨,挽救了中國革命,為勝利完成長征,開創中國革命新局面奠定了最重要的基礎。它因此而成為中國革命和中國革命戰爭從挫折走向勝利的一個偉大的轉折點。

遵義會議結束后,毛澤東、張聞天、陳雲等分別向軍委縱隊、各軍團傳達了會議的精神,號召“全黨同志要像一個人一樣團結在中央的周圍,為黨中央的總路線奮斗到底”。隨后,張聞天根據會議的要求,起草了《中共中央關於反對敵人五次“圍剿”的總結決議》(簡稱遵義會議《決議》),於1935年2月8日經政治局會議討論通過,印發到了各支部。

陳雲向中央縱隊傳達的遵義會議提綱

全軍上下歡欣鼓舞,正如劉伯承后來所講的那樣:“遵義會議的精神傳達到部隊中,全軍振奮,好像撥開重霧,看見了陽光,一切疑慮不滿的情緒一掃而光。”朱德總司令賦詩一首,闡述遵義會議的偉大意義:

群龍得首自騰翔,

路線精通走一行。

左右偏差能糾正,

天空無限任飛揚。

| 相關專題 |

| · 圖書連載 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”