侯春奇

2016年09月05日07:45 來源:人民網-中國共產黨新聞網

聲明:本文(含圖片)原載於《黨史文匯》2016年第8期,系黨史文匯雜志社授權中國共產黨新聞網發布。請勿轉載。

2016年7月1日,偉大的中國共產黨迎來了95歲的生日。在95年波瀾壯闊的歷史進程中,我們黨緊緊依靠人民,跨過一道又一道溝坎,取得一個又一個勝利,為中華民族作出了偉大歷史貢獻,帶領中國人民開創了順應民心的豐功偉業。歷史雄辯地証明:沒有中國共產黨,就沒有新中國﹔唯有中國共產黨,才能帶領我們實現民族獨立、人民解放、國家富強。回望黨的95載光輝歲月,更加牢記我們黨所肩負的歷史使命,順應全體中華兒女的共同期盼,在實現中華民族偉大復興的中國夢的征程中穩步前進,在不忘初心中開創未來,我們定能交出無愧於時代、無愧於歷史、無愧於人民、無愧於自身使命的嶄新答卷。

開天辟地的大事變:中國共產黨成立

1921年,五四運動之后,在中華民族內憂外患、社會危機空前深重的背景下,在馬克思列寧主義同中國工人運動相結合的進程中,中國共產黨誕生了。中國產生了共產黨,這是開天辟地的大事變。這一開天辟地的大事變,深刻改變了近代以后中華民族發展的方向和進程,深刻改變了中國人民和中華民族的前途和命運。

A.兩大歷史任務呼喚新的政黨

中國共產黨誕生於20世紀20年代,是近代中國社會及人民革命斗爭發展的必然結果。1840年中英鴉片戰爭以后,帝國主義靠堅船利炮打開了封建中國的大門,中國由一個獨立的封建國家變為半殖民地半封建國家,中華民族淪落到苦難深重和極度屈辱的境地。帝國主義和本國封建主義的聯合壓迫,嚴重地阻礙著中國的經濟、社會發展和政治進步,成為民族災難和人民痛苦的根源。中華民族面臨著兩大歷史任務:一個是求得民族獨立和人民解放﹔一個是實現國家繁榮富強和人民共同富裕。在這兩大任務中,前一個任務為后一個任務掃清障礙,創造必要的前提。因此,如何反對外國列強的侵略,擺脫封建專制的統治,改變國家貧窮落后的面貌,解決實現獨立、自由、民主、統一、富強的問題,成為半殖民地半封建的中國所面臨的主要問題。

為了救亡圖存,完成這兩項歷史任務,英勇的中華兒女從未放棄過斗爭與探索。可是,歷次反對外國侵略的戰爭也好,太平天國的農民戰爭也好,鼓吹愛國救亡和變法圖強的戊戌維新運動也好,號召“扶清滅洋”的義和團運動也好,一次次地都失敗了。1911年10月,辛亥革命爆發,推翻了清王朝,使統治中國幾千年的封建專制制度就此結束,民主共和國的觀念從此深入人心。辛亥革命開創了比較完全意義上的近代民族民主革命,為此后革命斗爭的發展,特別是為后來由中國共產黨領導的新民主主義革命開辟了道路。但是,辛亥革命並沒有一個完整而徹底的反帝反封建的政治綱領,沒有形成一個能夠勝利地領導這場革命的堅強有力的革命政黨。這使得辛亥革命以同舊的反動勢力妥協而告終,革命的果實落到以袁世凱為首的北洋軍閥手裡。帝國主義在中國的勢力沒有受到削弱,封建勢力依然在中國每一個角落盤根錯節。中華民族面臨的兩大歷史任務一個也沒有解決,中國人民依然生活在苦難深淵中。從這個意義上說,辛亥革命又失敗了。它的失敗,給中國的先進分子以深刻的啟發,使他們逐漸覺悟到必須另外探尋新的救國救民的道路。

B.“十月革命一聲炮響,給我們送來了馬克思列寧主義”

“欲建造何等之事實,必先養成何等之思想。”20世紀初期,世界潮流和中國的國情發生了深刻的變化,讓中國的進步人士意識到,要為國家和民族的命運找尋新的出路。追求進步的中國人紛紛向日本、法國、英國、德國、美國等國家學習,但是卻屢屢碰壁。

“十月革命一聲炮響,給我們送來了馬克思列寧主義。”1917年,以馬克思主義為指導的俄國十月革命獲得了成功,讓中國先進分子意識到:十月革命的勝利就是馬克思主義的勝利,而馬克思主義正是為了無產階級的解放而創立的。1919年5月4日,北京發生了以青年學生為主的一場學生運動,廣大市民、工商界人士等中下階層,特別是工人群眾共同參與,成為舊民主主義革命與新民主主義革命的分水嶺,它標志著中國新民主主義革命的偉大開端。

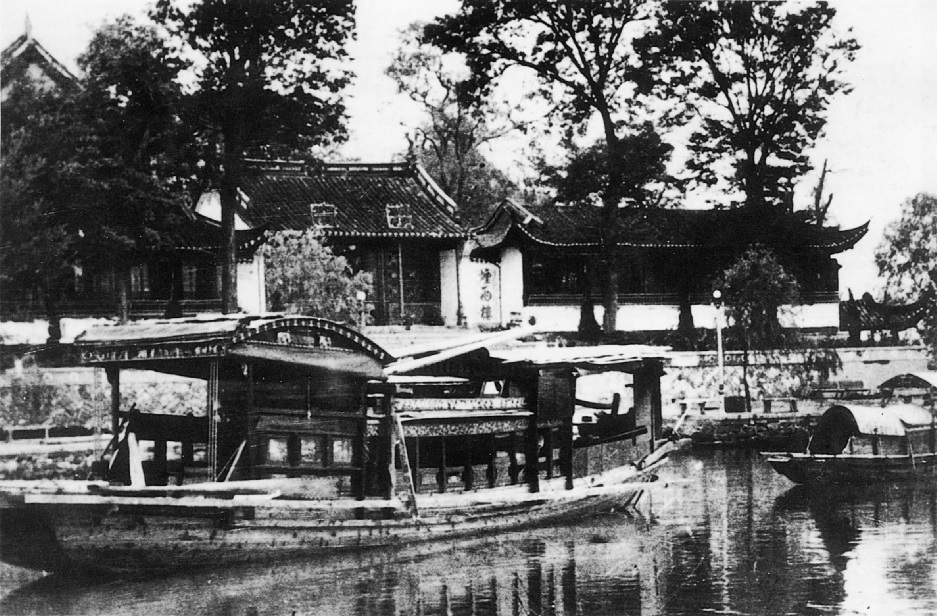

1921年7月30日晚,中共一大會議因遭法租界巡捕的搜查而中斷。代表們分散轉移到浙江嘉興南湖,在一艘游船上結束了最后一次會議。圖為該游船的復制品。

(上海)中共一大會址現景

五四運動的爆發,進一步促進了馬克思主義理論在中國的廣泛傳播。馬克思主義以其先進性、科學性和革命性吸引著中國的先進分子。李大釗是在中國大地上舉起十月社會主義革命旗幟的第一人。在中國早期的馬克思主義思想傳播中,他起著主要作用。湖南青年學生運動領袖毛澤東在比較各種新思想的過程中選擇了馬克思主義作為自己世界觀的基礎。鄧中夏、蔡和森、惲代英、瞿秋白、周恩來、趙世炎、陳潭秋、向警予、高君宇、何孟雄、王盡美、鄧恩銘、李達、李漢俊等一批先進青年先后成為信仰馬克思主義的革命者。董必武、林伯渠、吳玉章等一些老同盟會會員在十月革命和五四運動的影響下,確立起對馬克思主義的信念。這些有著不同經歷的先進分子殊途同歸的事實表明,拋棄資本主義的救國方案,走馬克思主義指引的道路,是相當多的中國先進分子共同作出的歷史性選擇。他們成為堅定的馬克思主義者,並將馬克思主義的傳播與工人運動初步結合起來。五四運動期間,中國工人階級以巨大的聲勢參加了反帝愛國斗爭。工人階級以自己特有的組織性和斗爭的堅定性,在運動中發揮了主力軍的作用,開始作為一支獨立政治力量登上歷史舞台。

歷史回望這個時候,馬克思主義在中國的廣泛傳播並且開始同中國工人運動相結合,一個偉大的無產階級政黨成立的時機已經成熟,在黑暗中摸索前進的中華民族將迎來黎明的曙光。

C.中國共產黨順應歷史的需要誕生

最早醞釀在中國建立共產黨的是陳獨秀和李大釗。通過學習探索乃至參與工人運動的實踐,他們逐步認識到,要用馬克思主義改造中國,走十月革命的道路,就必須像俄國那樣,建立一個無產階級政黨,使其充當革命的組織者和領導者。深入到工人中去,了解他們的疾苦,並把他們組織起來,是中國先進分子籌備建立無產階級政黨的第一步。1920年4月2日,陳獨秀出席上海碼頭工人發起的“船務棧房工界聯合會”成立大會,並發表《勞動者底覺悟》的演說,高度評價工人階級在社會中的重要地位,稱贊“社會上各項人隻有做工的是台柱子”,世界上“隻有做工的人最有用,最貴重”。希望工人群眾迅速覺悟起來,認識到自己的偉大力量和歷史使命。陳獨秀在發動和組織工人,向他們宣傳馬克思主義的過程中,積極開展建黨工作,並積極發現和培養建黨骨干。

1920年夏到1921年上半年,各地共產主義小組的建立,為中國共產黨召開全國代表大會做好了准備。1921年6月,奉共產國際之命,荷蘭人馬林抵達上海。那時在上海的還有共產國際遠東局代表尼克爾斯基。馬林和李達、李漢俊商談以后,認為正式成立共產黨的條件已經成熟,建議及早召開全國代表大會,宣告共產黨的成立。馬林等和陳獨秀、李大釗商討以后,由李達、李漢俊發函給各地的共產主義小組,請他們各派兩名代表到上海開會。

1921年7月23日,中國共產黨第一次全國代表大會在上海舉行。出席會議的代表有13人,分別是:上海的李達、李漢俊,北京的張國燾、劉仁靜,長沙的毛澤東、何叔衡,武漢的董必武、陳潭秋,濟南的王盡美、鄧恩銘,廣州的陳公博,旅日的周佛海,陳獨秀指派的代表包惠僧。這13人代表著全國50多名共產主義小組成員。會議通過了《中國共產黨第一個綱領》(簡稱《綱領》),《綱領》明確宣布:我們的黨定名為“中國共產黨”。奮斗目標是建立無產階級專政,消滅階級,實現生產資料公有制,最終實現共產主義。從此,中國出現了一個完全新式的,以共產主義為最終目的,以馬克思列寧主義為指南的,統一的無產階級政黨。中國革命面貌為之煥然一新。

1922年7月中下旬,中國共產黨第二次全國代表大會在上海舉行。大會制定了第一部《中國共產黨章程》,發表了具有重大歷史意義的宣言,明確提出反帝反封建的民主革命綱領,揭示出中國社會的半殖民地半封建性質,指出黨的最高綱領是實現社會主義、共產主義,但現階段的綱領即最低綱領是:打倒軍閥﹔推翻帝國主義的壓迫﹔統一中國為真正的民主共和國。如此,中共二大就在全國人民面前第一次提出明確的反帝反封建的民主綱領。

中國共產黨通過一大、二大就明確地把中華民族的兩大歷史任務當成自己的革命綱領和奮斗目標,這充分說明了黨是順應歷史和人民的需要而誕生的。近代以來,中國人民的斗爭之所以屢遭挫折和失敗,其最重要的原因,就是沒有一個先進的堅強的政黨作為凝聚自己力量的領導核心。中國共產黨的誕生,從根本上改變了這種局面。從此,中國革命有了正確的前進方向,中國人民有了強大的凝聚力量,中國命運有了光明的發展前景。“歷史往往在經過時間沉澱后可以看得更加清晰”。迄今黨已經走過了95年的光輝歲月,立黨之初確立的為共產主義、社會主義奮斗的綱領,歷經時間沉澱,已証明經得起歷史檢驗,並取得了看得見的光輝成就。這也正是我們不忘初心的重要力量源泉。

D.積極投身於轟轟烈烈的國民大革命

中共在二大后,就積極投身於工人運動中,工人運動的實踐讓黨認識到在半殖民半封建的中國,反革命力量異常強大,必須聯合其他革命力量共同合作,必須發動廣大人民群眾,爭取一切可能的同盟者。於是,中共中央相繼派李大釗、陳獨秀同孫中山等國民黨領導人會晤,商談國共合作。而此時孫中山領導的國民黨也面臨著轉型和改造,也有與中共合作的意願。在共產國際、蘇聯的幫助之下,這種合作很快就實現了。1923年6月中旬在廣州召開的中共第三次全國代表大會決定共產黨員以個人身份加入國民黨,實現國共合作。1924年1月下旬,國民黨一大在廣州召開,由孫中山主持,李大釗被孫中山指定為大會主席團成員。大會通過宣言和政綱,對三民主義作出順應時代潮流新解釋。孫中山特別強調:“現在是拿出鮮明反帝國主義的革命綱領,來喚起民眾為中國的自由獨立而奮斗的時代了!”會后不久,孫中山又提出“耕者有其田”的口號。國民黨一大的政治綱領同黨在民主革命階段的政治綱領的若干基本原則是一致的,由此成為第一次國共合作的政治基礎。國民黨一大確立了“聯俄、聯共、扶助農工”的三大革命政策。國共第一次合作由此正式形成。這時的國民黨也開始成為工人、農民、城市小資產階級和民族資產階級的民主革命聯盟。

國共合作實現后,以廣州為中心,逐漸匯集起了全國的革命力量,很快就開創了一個反對帝國主義和封建軍閥的革命新局面。中共黨員加入國民黨后,在全國各地積極創立和發展國民黨的基層組織。周恩來說:“當時,國民黨不但思想上依靠我們,復活和發展它的三民主義,而且組織上也依靠我們,在各省普遍建立黨部,發展組織。”中共積極領導工農運動。各地工人運動逐漸在黨的領導下蓬勃興起,“五卅”運動震驚中外,掀起了反帝怒潮和全國范圍內的革命高潮。黨領導的農民運動也日益發展起來,各縣紛紛建立農民協會,組織農民自衛軍。1924年7月,在彭湃的建議下,國民黨決定組織農民運動講習所,彭湃成為第一屆主任,把海陸豐農民運動的經驗傳播給學員,極大地促進了廣東農民運動的開展。

在工農運動蓬勃發展的有利條件下,國共兩黨通力合作,經過兩次東征和南征等一系列戰斗,逐步統一了廣東革命根據地,這就為北伐戰爭准備了比較可靠的后方基地。1926年7月9日,國民革命軍在廣州誓師,北伐戰爭正式開始,革命軍隊勢如破竹,到1926年底,已經先后殲滅吳佩孚、孫傳芳兩部主力,控制了南方數省。馮玉祥部也控制了西北地區,准備東出潼關,響應北伐軍。北伐戰爭勝利的大局已定,北洋軍閥統治的最終覆滅只是時間問題。北伐戰爭之所以能在短時間內取得如此巨大的成功,是國共兩黨共同合作的結果,在北伐進軍的過程中,共產黨人在軍隊政治工作和發動工農群眾方面作出了巨大貢獻。

但革命陣營裡並不太平,國民黨右派不斷實施反共行動,而此時的中共中央的領導隻重視發展群眾運動,忽視了對軍隊的領導。這就給黨的事業造成了極其嚴重的后果。1927年4月12日,國民黨蔣介石發動反革命政變,7月15日,汪精衛集團也背叛了革命。他們舉起屠刀,大肆屠殺共產黨員和革命群眾,使轟轟烈烈的大革命遭受了嚴重的挫折。但身擔重任的中國共產黨人並沒有屈服,他們牢記立黨初心和歷史使命,從失敗中不斷地吸取經驗教訓,為黨領導中國人民把革命推向新階段准備了條件。

氣壯山河的人間奇跡:二萬五千裡長征

80年前,中國共產黨領導紅軍將士完成了震驚世界的長征,開辟了中國革命繼往開來的光明道路,奠定了中國革命勝利前進的重要基礎。這一偉大歷史事件,是中國共產黨人的驕傲,是人民軍隊的光榮,是中華民族的自豪。

A.井岡山紅旗迎風飄揚

1927年大革命失敗后,中國共產黨所領導的人民革命斗爭進入最艱苦的年代。國民黨反動派運用一切手段殘酷地鎮壓革命活動,從1927年3月到1928年上半年,被殺害的共產黨員和革命群眾達31萬多人,其中共產黨員2.6萬多人。但真正的共產黨人從不會屈服。正如毛澤東所說的:“中國共產黨和中國人民並沒有被嚇倒,被征服,被殺絕。他們從地下爬起來,揩干淨身上的血跡,掩埋好同伴的尸首,他們又繼續戰斗了。”1927年8月1日,中國共產黨發動南昌起義,“打響了反對國民黨反動派的第一槍”,標志著中國共產黨獨立地領導革命戰爭、創建人民軍隊和武裝奪取政權的開始。

在黨和革命事業的關鍵時刻,中共中央政治局於1927年8月7日在漢口召開緊急會議。會議批判和糾正了陳獨秀右傾機會主義錯誤,確定了土地革命和武裝斗爭的總方針,決定發動秋收起義。這次會議具有重要的歷史地位,毛澤東提出了“槍杆子裡出政權”的著名思想,給正處於思想混亂和組織渙散的中國共產黨指明了新的出路,為挽救黨和革命作出了巨大貢獻。八七會議結束后,毛澤東來到湖南,領導了秋收起義。1927年9月29日,起義軍到達江西永新縣三灣村,在毛澤東領導下進行了改編,史稱“三灣改編”。在部隊中建立黨的各級組織和黨代表制度,把支部建在連上,從組織上確立了黨對軍隊的領導,是建設無產階級領導的新型人民軍隊的重要開端。但這一時期的革命形勢依然處於低潮。中國革命往何處去?以毛澤東為主要代表的一大批共產黨人選擇了由城市轉入開辟農村革命根據地,開始了向井岡山的偉大進軍。毛澤東、朱德等領導的井岡山根據地的斗爭,代表著中國革命發展的正確方向。

在革命處於低潮的時候,井岡山根據地的創建,以及在武裝斗爭、土地革命和根據地建設等方面的成功實踐,不僅為各地起義部隊實行“工農武裝割據”樹立了榜樣,而且在革命者的心中燃起新的希望。經過艱苦的斗爭,到1930年夏,全國已有十幾塊農村根據地,紅軍發展到約7萬人,連同地方武裝共約10萬人。經過艱苦的探索,中國共產黨人開始懂得,農村根據地已成為積蓄和鍛煉人民革命力量的主要戰略基地。

紅軍和根據地的存在和發展,使國民黨統治集團感到震驚。從1930年10月起,蔣介石集中重兵,向南方各根據地的紅軍發動大規模的“圍剿”,“圍剿”的重點是毛澤東、朱德率領的紅一方面軍。從1930年11月到1931年9月,紅一方面軍在毛澤東、朱德等指揮下,先后粉碎國民黨軍隊的三次“圍剿”。反“圍剿”的勝利,使贛南、閩西根據地連成一片,形成擁有21座縣城、面積5萬平方公裡、居民達250萬人的中央革命根據地。這期間,鄂豫皖、湘鄂西等根據地的反“圍剿”也取得重大勝利。在各根據地不斷發展的情況下,1931年11月7日至20日,在瑞金舉行的第一次全國蘇維埃代表大會,宣布成立中華蘇維埃共和國臨時中央政府,毛澤東被選為臨時中央政府主席。

大革命失敗以后,中國革命之所以能夠堅持下來並走向復興,關鍵在於以毛澤東為主要代表的中國共產黨人找到一條正確的革命道路。這條道路,就是把立足點由城市轉入農村,發動和依靠農民群眾,在農村建立根據地,開展土地革命和各項建設事業,開展以農民為主體的長期革命戰爭,發展和壯大革命力量,最后佔領城市,奪取全國勝利的道路。

B.艱苦奇絕的紅軍長征

1931年1月7日,黨的六屆四中全會在上海召開。全會實際上批准了王明“左”傾教條主義的綱領。從這時起,以教條主義為特征的王明“左”傾錯誤在黨中央開始長達4年的統治。由於王明等人的主張比李立三的“左”傾錯誤更“左”,氣焰更盛,有更多的理論裝飾,對中國革命造成的危害也就更大。

堅持“左”傾錯誤的中央通過派遣中央代表或新的領導干部,逐步地將錯誤路線推行到紅軍和各根據地中。在錯誤路線影響下進行的肅反斗爭嚴重擴大化,使大批領導干部和戰士遭到殺害,給紅軍和根據地造成嚴重損失。在中央革命根據地,毛澤東的許多正確主張,被指責為“狹隘的經驗論”“富農路線”和“極嚴重的一貫右傾機會主義”。“左”傾錯誤領導對紅軍反“圍剿”斗爭的不利影響愈趨嚴重。

1933年下半年,蔣介石發動對革命根據地的第五次“圍剿”。他先后調集100萬軍隊向各地紅軍進攻,而以50萬軍隊從9月下旬開始向中央根據地進攻。這時,臨時中央領導人博古,依靠共產國際派來的軍事顧問、德國人李德負責軍事指揮。他們放棄過去幾次反“圍剿”中行之有效的積極防御方針,採取不切實際的軍事方針,導致戰局的發展對紅軍越發不利。

“左”傾錯誤進一步發展的惡果,是第五次反“圍剿”的失敗。1934年4月中旬,國民黨軍隊集中優勢兵力進攻中央根據地的北大門廣昌。經過18天血戰,廣昌失守。10月初,國民黨軍隊推進到根據地腹地。在黨和紅軍面臨生死存亡考驗的緊急關頭,中央紅軍主力被迫實行戰略轉移。10月中旬,中共中央機關和中央紅軍8.6萬多人撤離根據地,踏上戰略轉移的漫漫征程,開始了長征。

中央紅軍長征開始后,“左”傾領導人又犯了退卻中的逃跑主義錯誤,並把戰略轉移變成搬家式的行動。在連續突破國民黨軍隊布置的四道封鎖線之后,紅軍和中央機關人員銳減到3萬多人。在嚴酷的事實面前,黨和紅軍內部對錯誤領導的不滿並要求加以改換的情緒愈益明顯。一些曾支持過“左”傾錯誤的領導人,也在逐步改變態度。這時,蔣介石察覺中央紅軍的前進方向是要到湘西同紅二、紅六軍團會合,立刻調兵遣將,等候紅軍到來。在這緊急關頭,毛澤東建議放棄同紅二、紅六軍團會合的計劃,改向敵軍力量薄弱的貴州挺進。他的主張得到許多人的贊同。紅軍佔領湖南通道城后,轉入貴州。1934年12月18日,中共中央在黎平召開政治局會議,正式決定放棄向湘西前進的計劃,改向貴州北部進軍。

1935年1月7日,紅軍攻克黔北重鎮遵義。1月15日至17日,中共中央在遵義召開政治局擴大會議。會議集中全力解決當時具有決定意義的軍事和組織問題。會議增選毛澤東為中央政治局常委,並委托張聞天起草《中央關於反對敵人五次“圍剿”的總結的決議》。會后不久,中央政治局常委決定由張聞天代替博古負總的責任,並成立由毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人團,負責全軍的軍事行動。遵義會議確立了毛澤東在黨和紅軍中的領導地位,在極其危急的情況下挽救了黨,挽救了紅軍,挽救了中國革命。會議的一系列重大決策,是在中國共產黨同共產國際中斷聯系的情況下,獨立自主地作出的。遵義會議是黨的歷史上一個生死攸關的轉折點,以毛澤東為核心的黨中央的正確領導開始確立,標志著中國共產黨在政治上走向成熟。

遵義會議后,中央紅軍在毛澤東等的指揮下,根據實際情況的變化,靈活地變換作戰方向,四次渡過赤水河,迂回曲折地穿插於敵軍重兵之間。在渡過金沙江后,擺脫了幾十萬國民黨軍隊的圍追堵截。1935年9月12日,中央政治局召開擴大會議,通過關於張國燾錯誤的決定,並將北上紅軍改稱陝甘支隊。9月17日,陝甘支隊在彭德懷的率領下一舉突破川甘邊界天險臘子口,佔領哈達鋪,毛澤東等從報紙上了解到陝北根據地和紅軍活動的情況。9月27日,中央政治局常委會正式決定前往陝北,保衛和擴大根據地。10月19日,陝甘支隊到達陝北吳起鎮。中央紅軍行程二萬五千裡、縱橫11個省的長征勝利結束,終於實現了戰略大轉移。原在湘鄂川黔根據地的由任弼時、賀龍等領導的紅二、紅六軍團,1935年11月從湖南桑植出發,歷經艱險,在1936年7月2日同紅四方面軍會師於川康邊的甘孜。中共中央指定紅二、紅六軍團和紅三十二軍合編為紅二方面軍,由賀龍任總指揮,任弼時任政治委員。經過朱德、劉伯承、任弼時、賀龍等的力爭,並得到徐向前等紅四方面軍許多干部戰士的支持,紅四、紅二方面軍終於共同北上,在1936年10月間先后同紅一方面軍在甘肅會寧、靜寧將台堡(今屬寧夏回族自治區)會師,勝利地結束了長征。

紅軍長征過程是異常艱辛的,加上“左”傾領導人的錯誤領導和指揮,更導致紅軍處於極為危險困難的境地。在長征途中,黨領導紅軍跨越滔滔急流,征服皚皚雪山,穿越茫茫草地,突破層層封鎖,粉碎了上百萬敵軍的圍追堵截,克服了以王明為代表的“左”傾教條主義和張國燾的分裂主義等錯誤,縱橫十余省,最遠的行程二萬五千裡,勝利前進到陝甘寧地區,實現了紅軍主力的大會師。這場驚心動魄的遠征,歷時之長,行程之遠,敵我力量之懸殊,自然環境之惡劣,在人類戰爭史上是罕見的。紅軍主力長征期間,留在南方八省的紅軍游擊隊、西北地區的紅軍、黨領導下的東北人民抗日武裝以及在白色恐怖下開展地下斗爭的黨組織,在極其困難的環境中堅持斗爭,為紅軍長征勝利和中國革命的發展作出了重要貢獻。

長征的勝利同以毛澤東為主要代表的中國共產黨人的正確領導和廣大紅軍將士的英勇奮戰是分不開的。在紅軍長征途中,我們黨經過艱苦努力和嚴肅斗爭,實現了全黨的空前團結、紅軍的空前團結,密切了黨和人民軍隊同人民群眾的血肉聯系。沒有這種革命大團結,紅軍長征勝利是不可能的。團結是克服困難、贏得勝利的強大力量,是凝聚人心、成就偉業的重要保証。黨和紅軍走群眾路線,與人民心連心,獲得了群眾的支持和擁護。如在北上經過少數民族聚居區時,紅軍嚴格執行黨的民族政策,尊重少數民族的風俗習慣,得到了少數民族群眾的支持和幫助。在進入大涼山彝族地區時,紅軍總參謀長劉伯承同彝族果基部落首領果基約旦(小葉丹)殺雞歃血為盟,實現了民族團結,使紅軍順利地通過了這個地區。

在艱苦卓絕的長征中,英勇的紅軍將士之所以能夠視死如歸、浴血奮戰,之所以能夠戰勝人世間難以想象的千難萬險,就是因為他們不忘初心,有著為人民解放和民族自由而奮斗的崇高理想和堅定信念。崇高理想,堅定信念,是凝聚人心、催人奮進的偉大旗幟,是戰勝困難、贏得勝利的力量源泉。在紅軍長征這一具有重大意義的戰略轉移中,我們黨堅持把自己的命運與中華民族的命運聯系在一起,把軍事上的戰略轉移與政治上的戰略轉變聯系在一起,把長征前進的大方向與建立抗日的前進陣地聯系在一起,以長征的勝利推動中國革命轉危為安。紅軍長征是中國革命從挫折走向勝利的重大轉折,為我們黨團結帶領人民打敗日本軍國主義侵略,爭取建設獨立、自由、民主、統一、富強的新國家迎來了新的曙光,開辟了光明前景。

C.“長征是宣言書,長征是宣傳隊,長征是播種機”

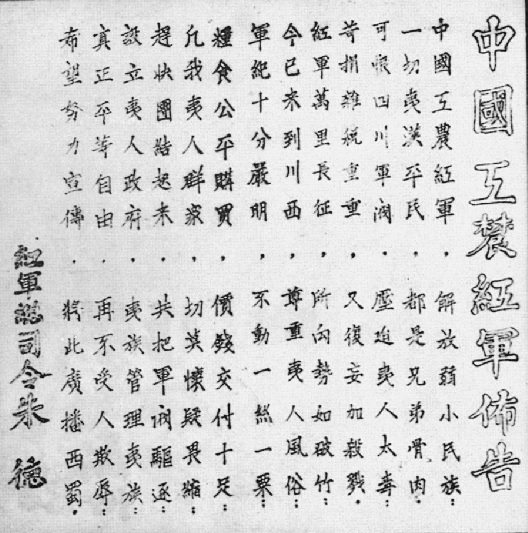

紅軍渡過金沙江后,正確執行黨中央的民族政策,因而順利通過了四川涼山彝族地區。圖為朱德發布的關於民族政策的布告。

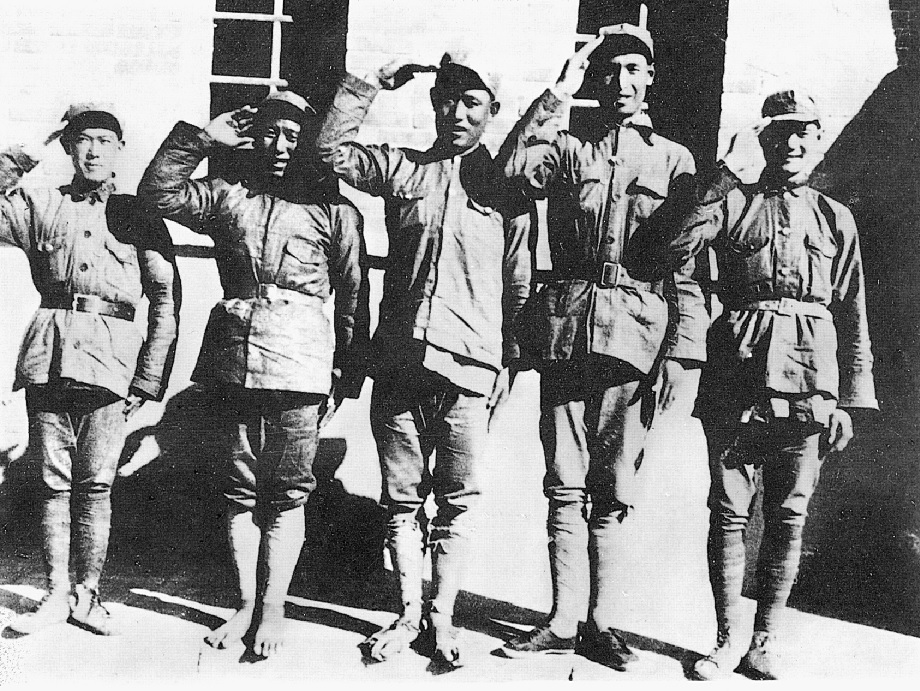

參加紅軍的部分彝族戰士長征到達陝北后留影。

中國工農紅軍長征的勝利,是中國革命轉危為安的關鍵。長征的勝利表明,中國共產黨及其所領導的紅軍是一支不可戰勝的力量。它所具有的重大歷史意義是不可估量的。

偉大的紅軍長征,翻開了馬克思列寧主義基本原理同中國革命具體實踐相結合的新篇章。長征途中,以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人堅持把馬克思列寧主義基本原理同中國革命具體實踐相結合,走適合國情的革命道路,實行符合中國實際的戰略策略,這一我們黨在血的教訓和生死存亡考驗中認識並確立起來的思想路線及其取得的重大思想成果,對中國革命產生了深遠影響。

偉大的紅軍長征,開創了中國革命的新局面。紅軍長征勝利,使黨中央領導中國革命的大本營奠基於西北,鞏固和發展了陝甘寧革命根據地,使其成為中國革命的政治中心,為黨和紅軍的發展創造了必要條件。紅軍長征實現了我們黨北上抗日的戰略方針,推動了抗日民族統一戰線的形成,鼓舞了全民族團結抗戰的信心和勇氣。紅軍長征勝利,為中國人民奪取抗日戰爭勝利、進而奪取新民主主義革命勝利打下了堅實基礎。

偉大的紅軍長征,培育了中國共產黨和人民軍隊的革命精神。紅軍長征不僅創造了可歌可泣的戰爭史詩,而且譜寫了豪情萬丈的精神史詩,鑄就了偉大的長征精神。長征精神,就是把全國人民和中華民族的根本利益看得高於一切,堅定革命的理想和信念,堅信正義事業必然勝利的精神﹔就是為了救國救民,不怕任何艱難險阻,不惜付出一切犧牲的精神﹔就是堅持獨立自主、實事求是,一切從實際出發的精神﹔就是顧全大局、嚴守紀律、緊密團結的精神﹔就是不忘初心,緊緊依靠人民群眾,同人民群眾生死相依、患難與共、艱苦奮斗的精神。長征精神,是中國共產黨人和人民軍隊革命風范的生動反映,是中華民族自強不息的民族品格的集中展示,是以愛國主義為核心的民族精神的最高體現。長征精神為中國革命不斷從勝利走向勝利提供了強大精神動力。

偉大的紅軍長征,具有更深遠意義的是,形成了中國革命成熟的堅強領導核心。紅軍長征從被動到主動,踏上勝利道路,轉折點是遵義會議。遵義會議確立了毛澤東同志在紅軍和黨中央的領導地位,開始確立了以毛澤東同志為代表的黨中央的正確路線,使紅軍和黨中央得以在極其危急的情況下保存下來,為我們黨從挫折走向勝利提供了重要保証。這是我們黨走向成熟的重要標志。以毛澤東同志為核心的黨的第一代中央領導集體逐步形成,是我們黨在領導中國革命的實踐中經過勝利和失敗的長期比較作出的歷史性選擇。

民族危亡之際:抗戰中流砥柱

偉大的中國人民抗日戰爭,是正義和邪惡、光明和黑暗、進步和反動的大決戰。在慘烈的世界反法西斯戰爭中,中國人民抗日戰爭開始時間最早、持續時間最長。面對侵略者,中華兒女不屈不撓、浴血奮戰,徹底打敗了日本軍國主義侵略者,捍衛了中華民族5000多年發展的文明成果,捍衛了人類和平事業,鑄就了戰爭史上的奇觀、中華民族的壯舉。

在整個中華民族抗戰過程中,中國共產黨自始至終高舉抗日民族統一戰線大旗,始終堅持持久的全面的抗戰路線,科學地闡明了持久戰的戰略方針,推動著中國抗戰的進程。可以說,中國共產黨是中國抗戰取得最后勝利的決定性因素,起著中流砥柱作用。主要表現在以下5個方面:

A.高舉抗日的旗幟,在喚醒中華兒女抗戰方面發揮了先鋒模范作用

日本帝國主義一刻也沒有放鬆對中國的侵略,先是於1931年9月18日夜,發動“九一八事變”。1932年2月,東北全境淪陷。以楊靖宇、趙尚志、周保中和趙一曼等為代表的一批共產黨員,由關內到達東北,或直接創建反日游擊隊,開辟東北敵后戰場和開展抗日游擊戰爭﹔或直接參加義勇軍的工作,有200余名共產黨員、團員參加的東北義勇軍一度發展到100余個縣、30余萬人。中國共產黨號召、組織和影響下的東北抗日救亡運動形成了高潮,打響了中國抗戰暨世界反法西斯戰爭的第一槍。中國共產黨領導的東北抗日聯軍發展到約3萬人,成為堅持東北和中國局部抗戰的中堅力量,遲滯了數十萬關東軍全面侵華的步伐,在戰略上配合了全國抗戰,並一直堅持抗戰14年,直到全國抗戰的最后勝利。

1935年,日本侵略者制造“華北事變”,整個華北危在旦夕。面對日益加深的民族危機,北平學生悲憤地喊出:“華北之大,已經安放不得一張平靜的書桌了!”在中國共產黨的組織領導下,北平學生在1935年12月9日舉行聲勢浩大的抗日游行,遭到國民黨軍警鎮壓。由此開始的一二•九運動迅速波及全國。許多大中城市先后爆發學生運動。各地工人在全國總工會的號召下,紛紛舉行罷工,支援學生斗爭。上海和其他地方的愛國人士、愛國團體也紛紛成立各界救國會,要求停止內戰,出兵抗日。抗日救亡斗爭迅速發展成為全國規模的群眾運動,全國抗日救亡運動掀起了新高潮。

1936年1月,中國共產黨組建的“中國人民紅軍抗日先鋒軍”打出了抗日旗號。1936年2月18日,毛澤東簽發東征的作戰命令,指出:“在黨中央及軍委會抗日討賣國賊,向山西消滅閻錫山部隊,發展抗日根據地,擴大抗日紅軍,號召全國抗日討賣國賊運動。”東征山西,顯示了中國共產黨和紅軍的抗日決心,推動了山西和華北的抗日救亡運動,為后來的全面抗戰做了戰略上和現實上的准備。這些情況表明,中國共產黨在中華民族最危險的時候,高舉抗日大旗,奔赴喚醒中華兒女共同抗戰的第一線。

B.倡導和堅持了抗日民族統一戰線

把各種要求抗日的力量匯合起來,組成抗日民族統一戰線,共御外敵,這一神聖使命歷史地落在中國共產黨身上。

1935年7月召開的共產國際第七次代表大會,提出建立反法西斯統一戰線的問題。8月1日,中共駐共產國際代表團以中華蘇維埃共和國臨時中央政府和中共中央的名義,發表了通常被稱為“八一宣言”的《中國蘇維埃政府、中國共產黨中央為抗日救國告全體同胞書》。中共中央於1935年12月17日至25日在瓦窯堡召開政治局擴大會議,制定了抗日民族統一戰線的策略方針。

華北事變后,中共中央通過多種渠道向國民黨方面提出停止內戰、一致抗日的主張,倡導國共兩黨重新合作。但是,蔣介石仍堅持“圍剿”紅軍,並親到西安逼迫張學良、楊虎城率部開赴陝北前線“剿共”。張、楊決定發動“兵諫”。1936年12月12日凌晨,張、楊扣押了蔣介石,並向全國發出停止內戰、一致抗日的通電。這便是震驚中外的西安事變。

中共中央以中華民族利益的大局為重,確定了用和平方式解決西安事變的方針。西安事變的和平解決,成為時局轉換的樞紐。自此以后,內戰在事實停止下來,國共兩黨關系開始改善。歷史的潮流正不可逆轉地向著實行團結抗日、共御外侮的階段發展。

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發,日本帝國主義全面侵華戰爭開始,中華民族到了最危險的時候。中國共產黨第二天就通電全國,號召“全中國同胞,政府,與軍隊,團結起來,筑成民族統一戰線的堅固長城,抵抗日寇的侵掠!國共兩黨親密合作抵抗日寇的新進攻!”同日,毛澤東、朱德、彭德懷等紅軍領導人致電蔣介石,表示紅軍將士願意“與敵周旋,以達保土衛國之目的”。黨的各級組織積極動員人民群眾參加抗日戰爭。

在全國抗日救亡運動高漲和共產黨倡議國共合作抗戰的情況下,蔣介石於7月17日在廬山發表談話,表示了准備抗戰的決心,但還沒有完全放棄對日媾和的企圖。8月,國共兩黨達成將紅軍主力改編為國民革命軍第八路軍等協議。8月25日,中共中央軍委發布紅軍改編為八路軍的命令(9月改稱第十八集團軍),朱德任總指揮,彭德懷任副總指揮,全軍共4.6萬多人。接著,在南方八省邊界地區的紅軍和游擊隊除瓊崖紅軍游擊隊外,改編為國民革命軍陸軍新編第四軍。葉挺任軍長,項英任副軍長,全軍共1萬多人。紅軍改編后迅速開赴抗日前線。國共兩黨軍事上的合作,推動了全國抗戰和國共合作的進一步發展。

在中國共產黨的多次催促下,國民黨中央通訊社9月22日發表《中共中央為公布國共合作宣言》﹔23日,蔣介石發表實際上承認中國共產黨合法地位的談話,標志著以國共兩黨合作為基礎的抗日民族統一戰線正式形成。全國各族人民、各進步黨派、抗日團體和社會各階層愛國人士以及海外僑胞熱烈歡迎國共兩黨重新合作,並以不同形式,參加了抗日民族統一戰線。中華民族空前的大團結,對抗日戰爭的全面展開有重大意義。

1938年10月廣州、武漢失守后,全國抗戰進入了戰略相持階段,國民黨實行消極抗戰和積極反共的政策,採取了一系列的反動措施。1939年1月,國民黨五屆五中全會著重討論了對付共產黨的問題,正式確定了“溶共”“防共”“限共”“反共”的反動方針。從此,蔣介石國民黨在消極抗日、積極反共的道路上越走越遠。國民黨及其軍隊,不斷制造摩擦,連續發動以晉西事變和皖南事變為重點的三次反共高潮,制造了平江、竹溝等數不清的慘案,屠殺了成千上萬的共產黨員、八路軍和新四軍指戰員、抗日志士。但中國共產黨始終以民族大義為重,提出了“堅持抗戰、反對投降,堅持團結、反對分裂,堅持進步、反對倒退”的口號,在同頑固派的斗爭中堅持有理、有利、有節的原則,不僅有效地打退了國民黨發動的三次反共高潮,而且繼續保持了國共合作、共同抗日的局面。

C.實行全面全民族的抗戰路線,強調兵民是勝利之本,主張打一場人民戰爭

中國的抗日戰爭怎樣才能走向勝利?中國共產黨從抗戰一開始就提出了一條廣泛發動群眾,武裝群眾,依靠群眾對日作戰,實行人民戰爭的全面抗戰路線。中共認為,中國是有力量進行抗戰並最后取得勝利的,這種力量最深厚的根源存在於廣大人民中,隻有動員和組織人民,才能抵御強敵,才能引導中國抗戰取得最后勝利。而國民黨政府則是主張單純依靠政府、軍隊和依賴外援的片面抗戰路線。

1937年8月下旬,中共中央在陝北洛川召開政治局擴大會議,這是在全國抗戰剛剛爆發的歷史轉折關頭召開的一次重要會議。會議通過的抗日救國十大綱領提出,要打倒日本帝國主義,必須實行全國軍事的總動員、全國人民的總動員,改革政治機構,廢除國民黨的一黨專政,給人民以充分的抗日民主權利,適當改善工農大眾的生活,實行抗日的外交政策、財政經濟政策、教育政策和民族團結政策,使抗日戰爭成為真正的人民戰爭。這是黨的全面抗戰路線的具體體現。綱領所闡明的黨在抗戰時期的基本政治主張,指明了堅持長期抗戰,爭取最后勝利的具體道路。

但是,代表大地主大資產階級利益的國民黨不願放棄一黨專政,害怕群眾抗日救亡運動的蓬勃發展危及自己的統治地位,因此拒絕實行共產黨的全面抗戰路線,而採取單純由政府和軍隊抗戰的片面抗戰路線,甚至企圖通過對日作戰削弱以至消滅共產黨領導的人民力量。盡管如此,中國共產黨提出的全面抗戰路線仍在全國產生了重大影響,成為全國人民堅持抗戰、爭取勝利的旗幟。在全面抗戰路線的指引下,全國工人、農民、知識分子和其他愛國人士以更高昂的愛國熱情投入抗日洪流。抗日戰爭成為中國近代歷史上空前規模的全民族的反侵略戰爭。中國共產黨堅持以民族大義為重,制定反對日本帝國主義的正確戰略、策略,實施動員人民、依靠人民的正確路線、政策,因而牢牢地掌握了歷史主動權,成為團結全民族抗戰的中堅力量。

D.實行持久戰的戰略總方針,描繪了不同於變相“速勝論”的戰略三階段的藍圖

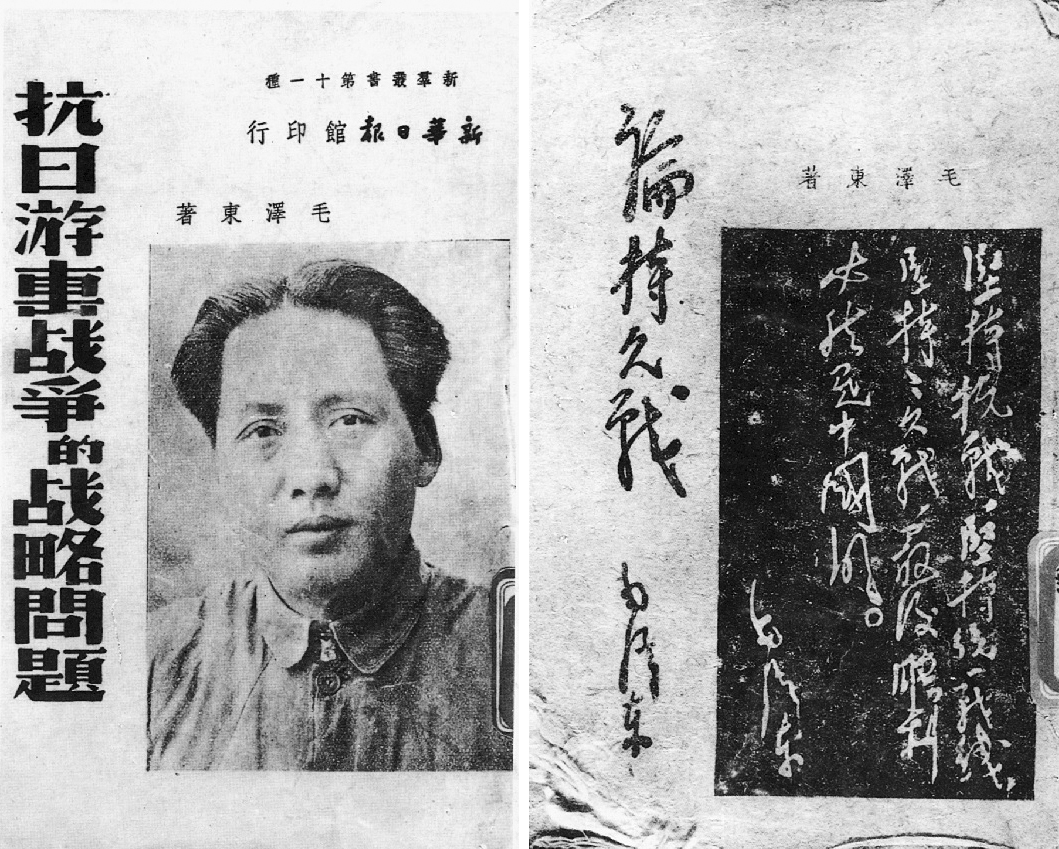

1938年5月,毛澤東發表《抗日游擊戰爭的戰略問題》和《論持久戰》,闡明了抗日游擊戰爭的戰略地位和抗日戰爭的總方針。圖為《抗日游擊戰爭的戰略問題》和《論持久戰》的早期版本。

中共中央於1937年8月25日作出的《關於目前形勢與黨的任務決定》中提出以持久戰作為全國抗戰的戰略總方針。1938年5月,毛澤東在《論持久戰》的演講中對此作了系統的闡述。實行持久戰,是中國人民進行全國抗戰,戰勝日本帝國主義、取得最后勝利的戰略總方針。在抗日民族統一戰線的旗幟下,國共兩黨都主張和實行持久戰的戰略總方針,但主要區別在於蔣介石隻看到長期性,沒有提出解決的途徑和辦法。毛澤東的《論持久戰》提出全國抗戰分為戰略防御、戰略相持和戰略反攻三個階段。他關於戰略相持階段的論述,恰是最精彩的地方。其實質在於通過相當長的戰略相持階段,積小勝為大勝,逐步來改變敵我力量的對比。它使持久戰的戰略總方針更系統化和理論化了,從而科學地預見了抗日戰爭的勝利和前途,成為中華民族奪取抗日戰爭最后勝利的指南。

在戰略防御階段,蔣介石及國民政府對抗戰是比較積極的。1937年七七事變爆發后,平津失守,華北門戶洞開,國民黨軍先后進行了淞滬、太原、徐州和武漢會戰等。八路軍首取平型關大捷,打破了日軍不可戰勝的神話。以3個師的主力參加太原會戰,先后取得了雁門關和陽明堡等戰役戰斗的勝利。新四軍在華中敵后戰場相繼進行了蔣家河口和韋崗等戰役戰斗。毛澤東在中共七大的政治報告中明確指出:“從一九三七年七月七日盧溝橋事變到一九三八年十月武漢失守這一時期內,國民黨政府的對日作戰是比較努力的。”

全國抗戰進入了戰略相持階段,國民黨消極抗日,積極反共。先后制造了多次反共摩擦,遭到了國內外進步人士的反對和批評。在戰略相持階段,共產黨及其領導下的八路軍、新四軍和華南人民抗日游擊隊,堅決執行鞏固華北、發展華中和華南的戰略方針、任務,抗擊了58%至75%的日軍和90%至100%的偽軍,成為全國抗戰的主力軍,先后取得了百團大戰等重大勝利。

在進入局部反攻階段,國民黨軍除進行了豫西、鄂北、湘西作戰,收復廣西桂柳和以中國駐印軍、遠征軍反攻緬北、滇西外,基本上沒有大的作為,尤其是豫湘桂戰役的大潰退,國民黨軍損失近60萬人,丟失大小城市146座、空軍基地7個、飛機場36個,喪失國土20多萬平方公裡,使6000萬同胞陷於日軍的鐵蹄之下,使中國人民的生命財產遭受了巨大的損失,在中國抗戰史上留下令人遺憾而又痛心的一頁。究其更深層次的原因,則是國民黨當局長期以來實行軍事消極防御方針及其政治腐敗的結果。局部反攻主要是敵后軍民的反攻。1943年下半年,敵后戰場發動的衛南、林南戰役和山東軍區的攻勢作戰,開始了中國抗日戰爭由戰略相持向戰略反攻的過渡,從而為中國抗日戰爭由局部反攻向全面反攻過渡創造了條件。1944年至1945年夏,八路軍和新四軍持續發動了強勁的攻勢作戰。1945年8月9日,毛澤東發表了《對日寇的最后一戰》的聲明后,黨領導的抗日軍民由局部反攻轉入全面反攻,一直持續到日本帝國主義於9月2日正式簽字投降。

E.開辟敵后戰場,實行“基本上是游擊戰,但不放鬆有利條件下的運動戰”的軍事戰略方針﹔加強根據地建設,符合廣大人民的根本利益

減租減息激發了廣大農民的抗日熱情,根據地青年踴躍參軍。圖為山東參軍青年。

為了貫徹執行全面抗戰路線,黨作出了開辟敵后戰場的重要戰略決策。洛川會議指出,抗戰是“艱苦的持久戰”。會議確定人民軍隊的戰略任務是,到敵人后方放手發動群眾,開展獨立自主的游擊戰,配合友軍作戰,開辟敵后戰場,建立抗日根據地,發展和擴大人民軍隊,打敗日本侵略者。在敵后開展獨立自主的游擊戰,既服從於民族解放戰爭的總體戰略,又充分發揮人民軍隊的優勢,也在政治上保証共產黨對軍隊的絕對領導,因而是人民軍隊堅持抗日民族統一戰線,堅持持久抗戰的正確方針。

在敵后抗戰的艱難條件下,黨領導人民軍隊同群眾結成血肉相連的關系,最初依托山區開展抗日游擊戰爭,牽制、打擊日軍,取得巨大成績。到1938年10月,八路軍和新四軍同日、偽軍作戰1600余次,斃傷俘敵5.4萬人,先后創建晉察冀、晉西北和大青山、晉冀豫、晉西南、山東、蘇南、皖中等抗日根據地。戰斗在白山黑水的東北抗日聯軍也十分活躍,在極端艱難的條件下打擊敵人。以延安為中心的陝甘寧邊區是敵后戰場的戰略總后方。大批愛國青年和抗日志士涌向延安,經過培養訓練后,又從這裡奔赴抗日前線。

1941年至1942年,是世界法西斯勢力極為猖狂,中國敵后抗戰最為困難的時期。在日軍瘋狂而頻繁的進攻下,敵后軍民傷亡很大,根據地的可耕土地被大量毀壞,大批糧食和牲畜被搶走,加之國民黨頑固派的包圍封鎖和自然災害,抗日根據地面積縮小,總人口由1億銳減到5000萬以下,人民軍隊由50萬人下降到40萬人。

中國共產黨和抗日軍民沒有被困難所嚇倒。黨領導敵后軍民充分發揮人民戰爭的威力,創造和運用麻雀戰、地道戰、地雷戰、破襲戰、水上游擊戰以及派遣武工隊等多種有效的殲敵方法,開展反“掃蕩”、反“清鄉”和反“蠶食”斗爭,給日、偽軍以有力的打擊。1941年至1942年間,人民軍隊共作戰4.2萬次,斃傷俘敵軍33萬余人。敵后抗戰牽制、消滅了大量日軍,成為中國堅持長期抗戰最重要的因素,也是對世界反法西斯戰爭的重要支持。

為克服敵后抗戰的嚴重困難,黨採取多種有力的政策措施,進一步加強抗日根據地建設。為了減輕人民負擔,主力部隊和政府機關實行精兵減政﹔為了克服嚴重的物質生活困難,抗日根據地開展大生產運動﹔為了調動農民的積極性並團結各階層人士一起抗日,進一步貫徹執行“三三制”政權(在政府工作人員分配上,共產黨員、黨外進步人士和中間派各佔三分之一)和減租減息的政策﹔為了密切軍政、軍民關系,在軍隊中開展“擁政愛民”運動,在人民群眾中開展“擁軍優屬”運動。根據地還開展文化教育建設,發展先進文化事業,為人民軍隊和根據地建設培養大批骨干力量,提高廣大群眾的文化水平。

黨在根據地內實行符合廣大人民根本利益的新民主主義政策,使各項建設事業得到發展,奠定了堅持長期抗戰、克服嚴重困難的堅實基礎。抗日根據地的新民主主義建設,使中國人民看到了新的希望。

這一時期在全黨范圍開展的整風運動,對進一步端正黨的思想路線,加強黨的自身建設,具有重大意義。1941年5月,毛澤東作《改造我們的學習》的報告。1942年2月,毛澤東先后作《整頓黨的作風》和《反對黨八股》的講演。反對主觀主義以整頓學風、反對宗派主義以整頓黨風、反對黨八股以整頓文風的整風運動在全黨普遍展開。整風運動既是一次深刻的馬克思主義教育運動,也是一次偉大的思想解放運動。它堅持馬克思主義同中國實際相結合的正確方向,使全黨端正了思想政治路線,破除了把馬克思主義教條化、把蘇聯經驗和共產國際指示神聖化的教條主義。它是加強黨的建設偉大工程的一個創造,是增強黨的戰斗力的一次成功實踐。它所積累的經驗對黨的建設具有重大和深遠的意義。整風運動為黨的七大順利召開奠定了基礎。

敵后戰場的開辟,抗日根據地的創建,對穩定全國戰局起了重大作用,是中國抗戰轉入戰略相持階段的重要條件。從改變敵我力量對比關鍵的戰略相持階段起,敵后游擊戰爭成為全國抗戰的主要作戰形式,敵后戰場逐步發展為全國抗戰的主戰場。

抗日戰爭的實踐証明了國民黨和共產黨在全國人民中的地位與作用的此消彼長,蔣介石集團逐漸失去民心,其執政地位開始動搖﹔共產黨及其領導下的人民軍隊,其影響從解放區逐步擴大到國民黨統治區,在全國人民心目中的地位顯著提高,為全國人民所擁護,這充分說明了共產黨人始終把國家和人民的前途命運和切身利益放在第一位,正是黨不忘初心的體現。中國共產黨自身力量迅速發展壯大,尤其是黨的七大正式建立了以毛澤東為核心的第一代中共中央領導集體,確立了毛澤東思想的指導地位。全國抗戰期間,中共在19個省、區建立了解放區,人口近1億,面積近100萬平方公裡,成為中華民族抗戰取得最后勝利的決定性因素,充分發揮了中流砥柱的作用。這一切,為進一步解決是建立舊中國還是新中國即人民徹底解放的問題,為完成新民主主義革命、建立新中國奠定了勝利的基礎。

中國人民抗日戰爭勝利,是近代以來中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利。這一偉大勝利,徹底粉碎了日本軍國主義殖民奴役中國的圖謀,洗刷了近代以來中國抗擊外來侵略屢戰屢敗的民族恥辱。這一偉大勝利,重新確立了中國在世界上的大國地位,使中國人民贏得了世界愛好和平人民的尊敬。這一偉大勝利,開辟了中華民族偉大復興的光明前景,開啟了古老中國鳳凰涅槃、浴火重生的新征程。中國人民以巨大民族犧牲支撐起了世界反法西斯戰爭的東方主戰場,為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大貢獻。(未完待續)

頻道精選

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”