姜廷玉

2016年09月23日17:13 來源:央廣軍事 說兩句 分享到:

1935年6月12日,中央紅軍一部與紅四方面軍一部在四川懋功達維地區勝利會師。中央紅軍於會師后改稱紅一方面軍。

紅一、四方面軍會合后,擺在黨和紅軍面前的首要任務,是制定統一的紅軍發展的戰略方針。中共中央此時發現川西北地區大多是少數民族聚居地,高山深谷,交通不便,人口稀少,經濟貧困,不利於紅軍的生存和發展,而在此以北的陝甘地區,地域寬闊,交通方便,物產較豐富,漢族居民較多,又是帝國主義勢力和國民黨統治薄弱地區,特別是鄰近抗日斗爭的前線華北。中共中央根據這種形勢,主張紅軍繼續北上,建立川陝甘革命根據地,以便在北方建立抗日的前進陣地,領導和推進全國抗日民主運動。但張國燾卻主張紅軍向西退到人煙稀少、少數民族聚居的新疆、青海、西康等地,認為這樣可以避開國民黨軍的強大軍事壓力。

為了解決紅軍前進方向這個重大戰略方針問題和統一戰略思想,中共中央政治局於6月26日在懋功以北的兩河口舉行會議。出席會議的政治局委員和候補委員有:毛澤東、朱德、周恩來、張聞天、張國燾、博古、王稼祥、劉少奇、凱豐、鄧發,以及劉伯承、彭德懷、聶榮臻、林彪、林伯渠、李富春等。

兩河口(資料圖)

周恩來代表黨中央和中革軍委首先作關於目前戰略方針問題的報告,著重闡述了以下三個問題:

一、關於戰略方針。紅一、四方面軍在會師以前的戰略方針是不同的。紅四方面軍決定西去懋功向西康﹔紅一方面軍決定到岷江東岸,並派支隊到新疆。兩個方面軍會師后在什麼地區創建新根據地,首先要便利於我軍作戰,應從如下三個條件分析:1.川陝甘是地域寬大,好機動。鬆潘、理番、懋功地域雖大,但路狹,敵人容易封鎖,我不易反攻。2.川陝甘是經濟條件好,漢族人口較多的地方。鬆潘、理番、懋功、溫川、撫邊等8個地區人口隻有20萬,且藏民佔多數。3.川陝甘是經濟條件好,比較寬裕的地域。鬆潘、理番、懋功一帶糧食缺少,牛羊有限,布皮不易解決,軍事補給困難,在大草原和游牧地,既不習慣又不安全。鑒於此,黨中央決定在川陝甘建立新根據地,而且必須迅速前進。

二、關於行動方針。目前紅一、四方面軍的戰略行動轉移,如向南是不可能﹔向東過岷江也不可能,因岷江東岸有敵兵力130個團,對我不利,向西北是廣大草原。在這種情況下,黨中央認為現隻有一個轉向到甘肅。紅軍應向岷山山脈以北背向西,這地域道路多,人口多,山少,紅軍可用運動戰消滅敵人,以實現建立川陝甘根據地的戰略方針。

三、關於戰略指揮。指揮問題的最高原則是:1.應集中統一,集中軍委。2.使作戰更有力量,紅軍須統一為左、中、右三個縱隊。3.為克服糧食、氣候、地形、少數民族區等各種困難,須加強政治工作。

在討論周恩來的報告時,張國燾首先發言。他雖然勉強地接受了中央政治局決定的北上在甘肅南部建立根據地的戰略方針,但對中央北上戰略方針仍持半信半疑的態度。他承認一、四方面軍會合后,消滅敵人當更有把握,但對具體戰略方向,又含糊其辭。他認為:由於胡宗南部有20個團兵力牽制我們,還有蔣介石的其他部隊,“我們去甘南還是立足不穩的,還是要移動地區,還是要減員,所以要去甘南,一定要取得主力打下胡敵至少打下他幾團,才能立穩運動戰中各個擊破敵人”。這就充分暴露了張國燾害怕敵人的力量,特別是怕胡宗南,因而主張避開胡敵,向川康邊方向發展的右傾思想。

彭德懷、林彪、博古、毛澤東、王稼祥、鄧發、朱德、劉伯承、聶榮臻、凱豐、劉少奇、張聞天等發言一致同意周恩來的報告提出建立川陝甘根據地的戰略方針。認為這是前進的惟一正確的方針。實現這一戰略方針的關鍵是,應首先迅速攻打鬆潘,進佔甘南,消滅敵人有生力量,建立革命根據地。他們還強調了統一組織與指揮兩個方面軍對實現戰略方針的重要性與迫切性。

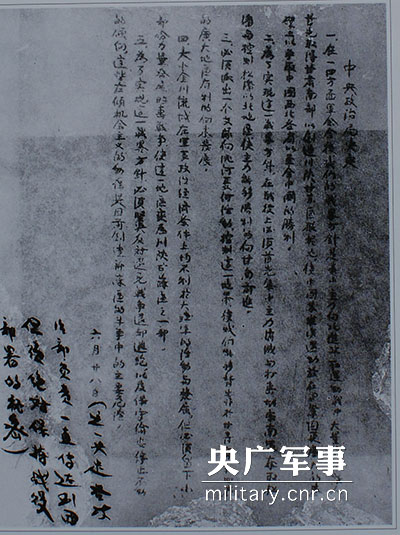

中央政治局《關於一、四方面軍會合后戰略方針的決定》。(資料圖)

毛澤東發言強調指出:我們的戰爭性質不是決戰防御,不是跑,是進攻,根據地是依靠進攻的。我們必須要高度機動,集中主力,迅速打破胡宗南軍向鬆潘前進的計劃,今天決定明天即須行動,應力爭6月突破,經鬆潘到決定的地區去。

博古發言還強調:必須有一定的地區根據地,做出模范來影響全國,現在甘川陝首先應在甘南立足,依靠群眾工作,開展游擊戰爭,這才能影響全國。

會議最后包括張國燾在內,一致同意周恩來的報告提出的戰略方針,並責成張聞天為中央政治局起草一個會議決定。

據此,6月28日,中央政治局做出了《關於一、四方面軍會合后戰略方針的決定》。明確指出:

一、在一、四兩方面軍會合后,我們的戰略方針是集中主力向北進攻,在運動戰中大量消滅敵人。首先取得甘肅南部,以創造川陝甘蘇區根據地,使中國蘇維埃運動放在更鞏固、更廣大的基礎上,以爭取中國西北各省以至全中國的勝利。

二、為了實現這一戰略方針,在戰役上必須首先集中主力消滅與打擊胡宗南軍,奪取鬆潘與控制鬆潘以北地區,使主力能夠勝利的向甘南前進。

三、必須派出一個支隊向洮河、夏河活動,控制這一地帶,使我們能夠背靠於甘、青、寧、新四省的廣大地區,有利的向東發展。

四、大、小金川流域在軍事、政治、經濟條件上均不利於大部紅軍的活動與發展。但必須留下小部分力量,發展游擊戰爭,使這一地區變成川陝甘蘇區之一部。

五、為了實現這一戰略方針,必須堅決反對避免戰爭、退卻逃跑,以及保守偷安、停止不動的傾向。這些右傾機會主義的動搖是目前創造新蘇區的斗爭中的主要危險。

兩河口會議是一次重要的會議。它正確分析了中央紅軍同紅四方面軍會合后的形勢和川陝甘、川康邊的實際情況,確定兩軍共同北上,在川陝甘創造根據地的戰略方針,為兩個方面軍會師后的行動指明了正確的方向,這對中國革命和革命戰爭的發展,具有重大的指導意義。

(作者系軍史專家、中國人民革命軍事博物館研究員)

| 相關專題 |

| · 專題資料 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”