記者 陸培法

2016年10月08日07:18 來源:人民網-人民日報海外版

|

|

遵義會議舊址正門和航拍主樓、院落 |

|

|

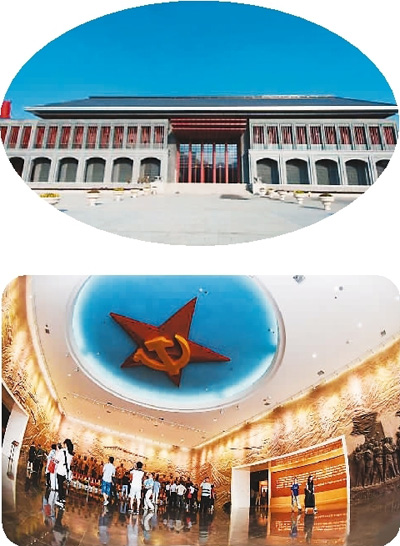

遵義會議紀念館外景和內景 |

|

|

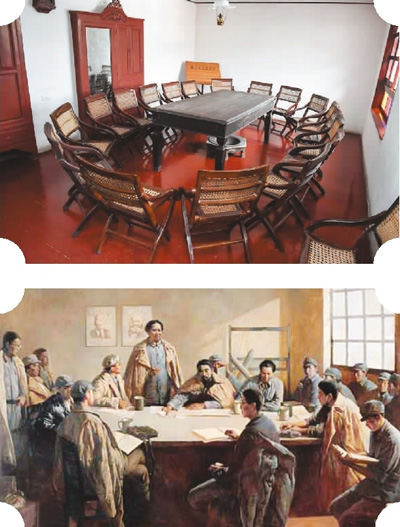

遵義會議會場現狀和畫家筆下的遵義會議場景 |

|

|

中華蘇維埃國家銀行舊址 |

|

|

曾舉行紅軍干部大會的天主教堂 |

81年前,在黔北小城遵義,位於老城子尹路中西合璧的兩層灰磚小樓上,中國共產黨人做出了一次生死攸關的重大抉擇,從此開啟了中國革命從勝利走向勝利的進程。

遵義會議的歷史,人們早已從課本和藝術作品中熟悉,但實地尋訪,仍然讓本報記者感到強烈的震撼。

1935年1月7日,紅軍攻克遵義。1月15日至17日,在這幢二層小樓裡,中共中央召開了政治局擴大會議。會議開始,由博古作關於第五次反“圍剿”的總結報告,周恩來接著作了副報告。毛澤東進行了長篇發言,對博古、李德在軍事指揮上的錯誤進行了切中要害的分析和批評,闡述了中國革命戰爭的戰略戰術問題和此后在軍事上應該採取的方針。會議通過了“毛澤東同志選為常委”等4項決定。

“歷史實踐已經証明,遵義會議是中國共產黨歷史上一筆重要的精神財富,隨著時間的推移,必將越來越顯示其偉大歷史意義。”遵義會議紀念館館長陳鬆說。

鄧小平實地確認遵義會議會址

從槐樹掩映的側門進入遵義會議會址,呈現在眼前的是一個不到30平方米的客廳。就是在這間原國民黨黔軍25軍第2師師長柏輝章的會客室裡,一個影響了中國革命走向的歷史性會議作出了歷史性決議。

記者努力想象著那一刻的場景。在那個風雨如晦、天寒地凍的日子裡,一群衣衫破舊的中國共產黨的骨干分子,沖破重重阻力,終於第一次獨立自主地運用馬列主義基本原理解決自己的路線、方針、政策問題。這需要多麼巨大的理論勇氣和政治智慧!

這是一座坐北朝南的二層磚木樓房。會議室在會址二層,呈長方形,面積27平方米,室內陳設基本復制了當年開會時的原貌。屋子正中的頂壁上懸挂著一盞荷葉邊蓋的洋油燈,屋子的東壁設置了一隻挂鐘和兩個壁櫃,西壁是一排玻璃窗,屋子中央陳列著一張板栗色的長方桌,四周圍著一圈折疊靠背椅,共20把,為出席遵義會議的人員所坐。長方桌下有一隻燒木炭的火盆。

81年前那場決定中國革命前途的重要會議,仿佛剛剛結束。

在遵義會議紀念館門前的大門正上方,挂著一塊黑漆金匾,上面“遵義會議會址”6個金光閃閃的大字俏俊飄逸、豪放酣暢。講解員任婷說:“紀念館玻璃櫃裡面的題字,是1964年毛澤東主席在北京題寫的,這是毛澤東主席為革命紀念館唯一的一幅題字,這個題字是非常珍貴的。我們遵義會議會址門匾上也就是這6個大字,這個門匾也被譽為‘中華第一匾’。”

如今,毛澤東為遵義會議會址題字的原件保存在中央檔案館。

有關尋找會址的過程還有一段故事。由於遵義會議是在嚴酷的戰爭環境和極為保密的情況下召開的,遵義本地沒有知情人。

原遵義會議會址紀念館館長、黨史專家費侃如,披露了當初尋找、確認遵義會議會址的種種鮮為人知的歷史細節。

先是根據一些同志回憶,初步判定遵義天主堂為遵義會議會址﹔1954年1月,根據中國革命博物館籌備處提供的“是在遵義舊城一個軍閥(當時為一師長)柏輝章的公館內召開的”的檔案線索,有關人員隨即找到坐落在遵義老城子尹路的柏公館,把公館房屋及周邊環境保護起來,並拍下照片,繪制詳圖,送交上級進一步鑒定核實。

1958年11月,時任中共中央總書記、國務院副總理的鄧小平,在政治局委員、西南局第一書記李井泉,中央書記處候補書記、中辦主任楊尚昆等陪同下,到貴州視察,並專程參觀了遵義會議紀念館。

據當時隨行採訪的記者事后發表的報道記述,一走進這座闊別了20多年的樓房,楊尚昆立刻興奮地叫起來:“就是這裡,這個地點找對了。”

鄧小平一行仔細地察看樓下的每一間屋子。隨后,他們踏著窄窄的樓梯登上二樓。當走過東過道小客廳時,鄧小平雙目炯炯,環視著廳內的長桌、椅子、挂鐘、壁櫃和彩色玻璃窗,肯定地對陪同的同志說:“會議就是在這裡開的。”他還指著裡側的角落說:“我就坐在那裡。”

從紀念館出來,鄧小平一行又走進遵義天主堂,發現那裡原來是紅軍總政治部駐地,的確不是遵義會議召開的地方。他們在院子裡找到了當年總政治部代主任李富春和夫人蔡暢所住的房間,還找到了政治部主辦的《紅星報》的小小的編輯部。

毛澤東故居再現“擔架上的春光”

經過4天4夜血戰,紅軍終於渡過湘江,但整個部隊由出發時的8萬多人銳減至3萬余人。

湘江兩岸,滔滔江水泛起殷紅的血光,累累的英烈尸骨橫列兩岸。硝煙未盡,悲壯慘烈。朱德脫下軍帽,沉重發誓:“蒼天在上,湘江為証,我朱德將永志民眾英魂,不負萬千先烈,畢其一生為人民利益奮斗不止,忘記了這一點,就不是真正的共產黨人!”

2015年1月15日,在紀念遵義會議召開80周年之際,經改擴建的遵義會議陳列館正式向公眾免費開放。館內展陳內容分為“戰略轉移、開始長征”“遵義會議、偉大轉折”“轉戰貴州、出奇制勝”“勇往直前、走向勝利”“遵義會議、光輝永存”5個部分,運用大量歷史文物、文獻、圖片資料和雕塑、場景模擬並通過聲光電等多媒體手段,全方位展示了這段光輝的歷史。

長征出發前,中央最高“三人團”決定:中央政治局成員一律分散到各軍團去。毛澤東從政治局常委張聞天那裡得到消息后,便提出請求,自己要同張聞天、王稼祥一路同行。

其時,毛澤東因經受了幾個月瘧疾的折磨,差點丟掉性命,加上受排擠后心情不好,對紅軍的前途憂心忡忡,身體非常虛弱。因此,過了於都河,他不得不坐上了擔架。

湊巧的是,王稼祥因在第四次反“圍剿”斗爭中遭敵機轟炸,右腹部傷勢十分嚴重。長征一開始,他就坐在了擔架上。

在毛澤東看來,轉移途中如能與這兩人結伴同行,便可借機向他們宣傳自己的思想和主張﹔若能得到他們二人的支持,對於推行正確路線,扭轉當時紅軍面臨的極為嚴峻的局勢,有著不可估量的作用。

現今,作為遵義會議紀念館的一部分,本報記者找到了位於新城幸福巷的毛澤東、張聞天、王稼祥故居。

2001年,該舊址保護范圍擴大,新建一幢兩層樓房。樓下是“擔架上的春光——遵義會議准備工作雜陳”,樓上是毛澤東像章展。

2003年,遵義會議紀念館請著名雕塑家在這裡塑起了毛澤東、張聞天、王稼祥在一起的雕像。

1935年1月7日,紅軍先頭部隊襲佔遵義后,軍委縱隊隨即於1月9日入城。中央領導成員立即忙著為這次會議做准備。當時,“中央隊三人團”毛澤東、張聞天、王稼祥住在新城古寺巷(今幸福巷)黔軍旅長易懷芝的官邸。這是一幢建筑精致的二層樓房。張聞天住樓下西廂房。他的樓上是毛澤東的住處。毛澤東對面,樓上右前室住的是王稼祥。他們三人住下以后,圍繞即將召開的會議主題進行了商議。張聞天根據商議的意見寫成了一個比較詳細的提綱。

據中共中央黨史研究室宣傳教育局副局長薛慶超介紹,遵義會議上,毛澤東發言批判“左”傾教條主義錯誤后,王稼祥第一個挺身而出,主張由毛澤東出來領導、指揮紅軍,為確立毛澤東在中央的領導地位作出了重要貢獻。

據遵義會議紀念館內展陳史料顯示,遵義會議精神傳達到各軍團、師、連隊時,很多指揮員、戰士都激動得流下眼淚。時任紅三軍團政治部代主任羅榮桓聽取遵義會議精神傳達時,眼睛濕潤了,一面聽一面摘下眼鏡用衣襟緩緩地擦著。朱德曾為遵義會議賦詩一首:“群龍得首自騰翔,路線精通走一行﹔左右偏差能糾正,天空無限任飛揚。”

但是,有關遵義會議的記錄失落了。薛慶超分析說,紅軍長征的時候,中共中央領導機關曾經把中央的秘密文件裝在幾個鐵皮箱子裡,紅軍沖鋒陷陣,四渡赤水時,有幾匹騾馬受驚跌倒在赤水河裡,和它們馱的鐵皮箱子一起被激流沖走了。遵義會議記錄可能就在其中。

另一種可能是1947年國民黨軍隊進攻延安的時候,中共中央機關曾經把大批中央文件裝進一批經過防潮處理的箱子,運到延安附近的深山老林裡面,挖了深深的大坑,秘密地掩埋起來。后來,等到大家想到這件事,派人到延安附近尋找這批秘密文件的時候,發現經過多次天降大雨,山洪暴發,已經把原來所有的痕跡沖刷得一干二淨。所以,這批文件就永遠埋藏在延安附近的土地裡了。

遵義的許多故居地從此染“紅”

1861年,法國傳教士傅第業·沙布林首次來到遵義城,在楊柳街租用一間民房作為臨時教堂,開始坐堂傳教,成為遵義天主教第一位本堂神父。翌年,他在楊柳街北端購得一片土地,並於清同治五年(1866年)開始興建正式教堂,兩年后落成。

1935年1月,中央紅軍長征到遵義,將其總政治部機關設於天主教堂院內,並在教堂內召開各界民眾代表大會。1月15日至17日,中共在遵義召開中央政治局擴大會議。

會議結束后,紅軍總政治部在天主教堂召開大會,由毛澤東,張聞天、周恩來等人向紅軍營以上軍官傳達了遵義會議精神。此后還在這裡舉行赤色工會、遵義縣革命委員會、回山鄉革命委員會等機構組織的成立大會,天主教堂從此染“紅”。

1978年,國家文物局撥專款對老教堂進行維修,在保持原貌的前提下,將原建筑磚木結構改為鋼筋混凝土結構。后期又在教堂內部神父布道的位置增設毛澤東等人的雕像。該教堂現為全國重點文物保護單位“遵義會議舊址”的組成部分,也是我國熱門的“紅色旅游”景點之一。

中華蘇維埃國家銀行舊址位於紅花崗區老城楊柳街口。舊址原是國民黨黔軍25軍副軍長猶國才的私宅 ,建於20世紀20年代末,坡屋頂、小青瓦、穿斗屋架,具有典型的黔北民居建筑特點,建筑面積1155平方米。

1935年1月,紅軍到達遵義后,為了保証部隊的后勤供給,紅軍成立沒收征發委員會。當時,由於戰爭頻繁,紅軍到達遵義時,值錢的東西已經不多,為讓戰士們在遵義城內能買到一些生活必需品,銀行公開發行蘇區印制的鈔票。

“遵義是紅軍長征中唯一正式發行過蘇維埃幣的地方。”遵義會議紀念館副研究員關黔新告訴記者,因為當時遵義城裡有1萬多名紅軍,每個紅軍身上都有蘇維埃幣,所以一旦決定發行使用蘇區紙幣后,它很快就流通起來了。

最讓遵義百姓感動的是,由於當時抗戰的需要,無法在遵義建立革命根據地,紅軍在遵義待的時間並不長。為使群眾利益在紅軍離開后不致受到損失,中華蘇維埃國家銀行在紅軍各駐地及鬧市區張貼布告,設立兌換處,用食鹽、米、布匹等物資和光洋換回民眾手中的“紅軍票”。

紅軍決定撤離遵義的前夕,中央沒征委員會和國家銀行的同志通宵達旦地為群眾辦理兌換工作,許多群眾見紅軍如此為群眾利益著想,舍不得將手中的蘇維埃幣拿去兌換,便珍藏起來作為紀念品。遵義解放后,群眾又把一張張、一疊疊冒著白色恐怖留存下來的蘇幣,捐獻給遵義會議紀念館,成為我黨、我軍經濟工作和政治工作的見証。

2002年1月15日,遵義會議紀念館在舊址樓上推出《肩挑的銀行——中華蘇維埃共和國國家銀行長征在遵義》專題陳列,使舊址成為展示我國新中國成立前金融工作比較全面、系統的場所。

徐靜,貴州省委黨史研究室主任、研究員,在一次會上專門介紹了紅軍長征在貴州留下的文化遺產——

有人說,貴州的一個重要文化標記就是有“一棟樓”,這特指遵義會議會址。但是,如果把遵義會議看成是一個系列,那留下的就不僅僅是“一棟樓”,而是很多棟樓,具體包括黎平會議、猴場會議、雞鳴三省會議、苟壩會議等一系列重要會議的會址。

其次是留下了一系列重要的戰斗遺址。因為有了黎平會議,中央紅軍才會向黔北進軍﹔因為有了猴場會議,才會有強渡烏江戰斗﹔因為有了遵義會議等之后的系列會議,才會有一渡赤水、二渡赤水、三渡赤水、四渡赤水等一系列重要軍事行動,才有了遵義戰役的勝利,四渡赤水的勝利。這為我們今天留下了寶貴的軍事文化遺產。

在遵義城,與紅軍有關的地名和建筑特別多,紅軍橋、紅軍街、紅軍巷、紅軍學校等達數十處。遵義市的湘江河東岸親水平台邊,還修建了一組1公裡長的雕塑群,展現長征路上的多場激烈戰斗。人們從這裡也能讀到毛澤東、朱德、周恩來等領袖和紅軍將領聶榮臻、袁國平、肖華的詩詞。

最有意義的是,市區鳳凰山旁的小龍山,因為山上建有2000多名犧牲在黔北的紅軍烈士墓、鄧萍將軍紀念碑等,數十年來,已經被當地群眾稱為紅軍山。從山下拾級而上,有一座30多米高的“紅軍烈士永垂不朽”紀念碑。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微