葛培林

2016年11月03日09:42 來源:人民政協報

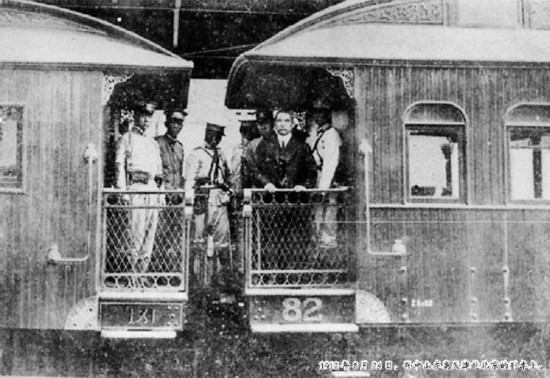

1912年8月24日,孫中山在離天津赴北京的列車上。

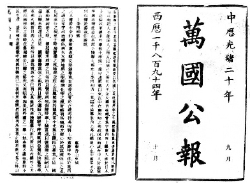

1894年10月和11月《萬國公報》刊登的孫中山《上李鴻章書》

一九一二年八月二十四日,孫中山在天津河北公園演說。

1924年12月4日中午,孫中山與歡迎者在天津張園。

偉大的民主革命先行者孫中山一生的革命事業,與天津有著密切的關系。

他曾三蒞津門:第一次來天津是上書李鴻章,提出了革新政治的主張,被拒絕后,轉赴檀香山(今美國夏威夷)創立了興中會,提出了推翻清王朝、建立資產階級共和國的綱領﹔第二次是北上會晤袁世凱,在天津發表了三次演說,闡明了祖國南北統一、發展經濟、振興中華的思想﹔第三次是為了爭取中華民族的獨立,廢除軍閥的統治,提出了召開國民會議、廢除不平等條約的政治主張。

這些都是中國近代史上的重大事件,並且在中國歷史發展的進程中產生了深遠影響。

上書李鴻章遭拒

19世紀末期,中國已淪為半殖民地、半封建社會,清政府政治制度腐敗、經濟落后,民族災難日益深重。西方列強通過一系列不平等條約,迫使清政府割地、賠款,允許列強在許多沿海城市建立租界,如上海、天津、廣州、青島等地,幾乎成了侵略者的天下。

孫中山目睹中華民族有被西方列強瓜分的危險,決定拋棄“醫人生涯”,進行“醫國事業”。他幻想著通過在西方引進科學技術方面卓有成就的洋務派首領、任直隸總督兼北洋通商事務大臣的李鴻章,能使清政府實行自上而下的社會改革,於是寫下了《上李鴻章書》。

之后,孫中山偕陸皓東赴上海拜訪同鄉、《盛世危言》的作者鄭觀應,並在鄭家碰到了新派人物王韜。王韜的老友羅豐祿在李鴻章幕下當文案。這樣,王韜給羅豐祿寫了封信,介紹孫中山通過羅氏到天津見李鴻章。

孫中山上書李鴻章還有一個重要因素,是他在香港西醫書院讀書期間,有一件事情,使他認為李鴻章是位尊重科學的新派人物。

李殿元所著的《新發現孫中山文稿及其研究》一書中這樣寫道:“孟生的獨特經歷影響了孫中山以后產生對李鴻章的幻想。孟生是西醫書院首任教務長。1887年11月,他突然被召到天津為李鴻章治療所謂舌癌。經孟生診斷,李鴻章患的僅是舌下膿腫,經排去膿液,病很快就好了。孟生回到香港以后,收到李鴻章一封附有照片的親筆信。因有這種關系,1889年西醫書院請求李鴻章為名譽贊助人,李鴻章很快即復信同意,並發表了對近代醫學教育的意見。此信曾被提到西醫書院院務會議上報告。西醫書院的師生,包括孫中山在內,對此都有較為深刻的印象。李鴻章的那些表示尊重科學的言論,很容易使孫中山認為他與一般守舊官僚有所不同。所以才有1894年專程到天津去上書李鴻章這件事。”

當時有識之士認為李鴻章不同於一般的官僚,而是具有革新思想的人物。革命家陳少白說:“孫先生所以要上李鴻章書,就因為李鴻章在當時算為識時務之大員,如果能夠聽他的話,辦起來,也未嘗不可挽救當時的中國。豈知所有希望完全成泡影。所以到了這時候,孫先生的志向益發堅決,在檀香山就積極籌備興中會,找人入會,一定要反抗滿洲政府。”

於是在1894年6月間,孫中山偕陸皓東由上海赴天津。他們抵津后下榻坐落在法租界的佛照樓旅舍(今天津市和平區哈爾濱道48號)。

孫中山來天津渴望能見到李鴻章,傾訴自己的救國主張。《上李鴻章書》集中了孫中山關於仿效西方資本主義以圖中國富強的革新主張:“歐洲富強之本,不盡在於船堅炮利、壘固兵強,而在於人能盡其才,地能盡其利,物能盡其用,貨能暢其流。此四事者,富強之大經,治國之大本也。我國家欲恢擴宏圖,勤求遠略,仿行西法以籌自強,而不急於此四事者,徒惟堅船利炮之是務,是舍本而圖末也。”孫中山希望李鴻章採納他的主張,實現他為國家謀富強的願望。

但是,孫中山此行並沒有見到李鴻章,同時,孫中山在天津又看到了清政府官員的腐敗。對此,孫中山於1897年3月1日發表在《雙周論壇》的《中國的現在和未來》中記載道:“正在中日戰爭開始以前,我在天津,看到他發財致富的方法之一,就是各級文武官員來請求任命,就在他們的呈文到達李鴻章以前,他們必須支付大量的財物賄賂給李的隨員。”

當時,“天津鐵路局是受人民重視的,並且運輸量很大,可是它破產了。因為他在任意胡行的官吏掌握之下,行政人員也爭著去拿錢貪污,其結果自然是鐵路破產。”而天津鐵路局又是李鴻章辦的。孫中山通過發生在李鴻章身邊的事情,聯系到自己救國主張遭到拒絕的事,進一步看清了清政府專制的腐敗與反動。

因此,孫中山偕陸皓東離津轉道上海赴檀香山,在1894年11月24日創立了中國資產階級第一個革命團體——興中會。從此,孫中山決心“拯斯民於水火,扶大廈之將傾”,明確提出了“驅除韃虜,恢復中華,創立合眾政府”的主張。第一次向中國人民提出了推翻清王朝,建立資產階級民主共和國的綱領。從而敲響了清王朝的喪鐘。同時,孫中山也完成了由改良主義者向民主主義者的偉大轉變。而這個思想轉變,與他在天津上書李鴻章的事件有著直接的關系。

孫中山以創建中國第一個民主主義革命團體——興中會,作為一種新的政治力量的代表,開始了他作為職業革命家的生涯。

闡述“祖國統一振興中華”

1911年武昌起義后,孫中山於12月29日在上海召開的17省代表會議上當選為中華民國臨時大總統。1912年元旦,孫中山在南京宣誓就職,宣布中華民國成立。

此后,中華民國遭到帝國主義在外交上拒絕承認、經濟上封鎖扼殺、軍事上威脅恫嚇。袁世凱則採取軍事進攻與政治和談的兩面手法,逼孫中山讓位。孫中山表示:隻要清帝退位,袁世凱贊成共和,就推舉袁世凱當大總統。於是,袁世凱脅迫清帝退位。1912年2月12日,清帝溥儀退位,2月13日孫中山辭去臨時大總統職,15日臨時參議院舉袁世凱為臨時大總統。同時袁世凱發誓:“共和為最良國體。不使君主政體再行於中國。”

1912年4月袁世凱組織北京政府,建立了北洋軍閥專制統治。8月上旬,袁世凱邀請孫中山北上共商內政綱領。這當然是袁世凱為了穩定政局、鞏固自己的統治地位而搞的權宜之計。

孫中山於1912年8月18日乘安平輪離滬北上,23日午時抵達塘沽,並發表了對記者的談話,表明北上之目的:一是“調和南北感情,鞏固民國基礎”﹔二是“尤在振興實業,但欲振興實業,必自修造鐵道入手。余意全國鐵道當有全國大計劃,但此計劃俟政府之政策決定及得參議院之同意,始能決定。余意如國民全體不盡贊同,得數省同意,亦可就數省開辦”﹔三是就發展實業問題,闡明了籌集資金的政策:“如國民有力擔任,自應由國民興辦﹔如國民無力擔任,隻好大借外債興辦。但借債必須有最良之條件,不至如前清時之損失權利。總之,鐵道政策為中國近日最要問題,無論政府、議院意見如何,余必盡力提倡此事。”

同時,孫中山又在致宋教仁的信中更明確地寫道:“民國大局,此時無論何人執政,必先從根本下手,發展物力,使民生充裕,國事不搖,而政治乃能活動。弟刻欲舍政事,而專心致力於鐵路之建設,於十年之內,筑二十萬裡之線,縱橫於五大部之間。”

1912年8月23日下午5時,孫中山抵達天津。當時各界代表、軍樂隊齊集招商局碼頭(今營口道東頭)恭迎。北京代表梁士詒、直隸都督張錫鑾、同盟會代表張繼等上船謁見孫中山。軍樂隊奏歡迎歌,警察行舉槍禮。孫中山登岸后,乘車赴利順德飯店。晚8時,張錫鑾在該店宴請孫中山,並請各界代表作陪。

1912年8月24日上午9時,孫中山由利順德飯店出發,經英、法、日租界,然后經東馬路,到達直隸都督府,訪問直督張錫鑾(字金波)。

孫中山與張錫鑾稍談片刻后,即赴廣東會館(今天津市戲劇博物館)出席同盟會燕支部及廣東同鄉召開的歡迎大會。孫中山在大會上發表了演說:“吾國自改建共和,僅有其名,尚無其實,危險較專制時代尤甚。望革命中人此時較破壞專制尤應犧牲一切加千萬倍之力共謀建設。尤望吾四萬萬同胞共同致力,使我中華民國數年后在地球上成一頭等強國,且歐美有數百萬人民之強國,我中國四萬萬同胞同心協力,何難稱雄世界。”

孫中山在演說中,提醒國人注意三點:一是現在雖然已經進入共和時代,人們頭腦中的封建思想並沒有去掉,所以危險較專制時代尤甚﹔二是蘊涵了革命尚未成功,革命中人仍須繼續努力,共謀國家建設的思想﹔三是希望全國人民共同努力,致力於祖國建設,使中華民族在不遠的將來,立於世界強國之林。

然后,孫中山又參加在河北公園(今中山公園)舉辦的官紳歡迎會,並發表演說:

近吾國頗有南北界之說,其實非南北之界線,實新舊之界線。南方人不知共和政體為何物者尚所在皆是,蓋因其無新知識,故一家之中父新而子舊、子新而父舊,新舊之分家庭中尚不能免。惟望吾到會同胞隨時隨處用力開通,由一家及一鄉、一縣、一省、一國,於數年中務使人人皆知共和之良美。至美洲數十國無不共和者,以該洲草昧之地經白種人創造,其事較易。吾國數千年之專制,一旦變為共和,其諸多障礙,固屬意中事。此后仍須造成共和及贊成共和,諸君子竭力維持。

演說后,孫中山參觀了設於公園的勸工陳列所,並在此用午飯后,下午2時40分,孫中山率隨員在新車站(今北站)離津赴京,張錫鑾及各界官紳代表恭送。

此次孫中山在天津期間還會見了鐵道協會北京支部代表章錫和。孫中山詳細詢問了協會情形,並說“中國鐵道方在萌芽,輔助機關,萬不可少,務期各省支部早日成立”。

1912年9月11日,袁世凱特授孫中山“籌劃全國鐵路全權”。19日,孫中山自北京赴太原視察,在津的廣東會館同仁致電孫中山,請他再度來津暢敘鄉誼。21日廣東會館接到孫中山的復電說一定會再度赴津,就決定23日在廣東會館舉行歡迎會。當天,廣東籍到會者600余人,孫中山於上午11時到會與大家晤談,以努力愛國與在座者共勉。

9月24日早8時半,孫中山離津赴唐山、榆關等地視察工作。25日晚7時余,孫中山返津,在火車上住宿一夜。26日早5時,孫中山赴濟南。

孫中山為貫徹實業救國的理想不辭辛勞。1912年10月10日,孫中山在《中國鐵路計劃與民生主義》中曾記述這次北上活動:“游蹤所至,西北及張家口,西達太原,並歷山海關與濟南,無處不發現人民有同樣之態度,即對於新事業之同情的感覺,與對於強大統一之中國的希望。”從而使他感到“自此次游歷北地,與北方人士接觸,余益信中國將成為世界上之一等強國”。

孫中山還認為,“尤其重要者,則為保障統一之真實,蓋中國統一方能自存也。一旦統一興盛,則中國將列於世界大國之林,不復受各國之欺侮與宰割。”“中國亦將自行投入實業漩渦之中。蓋實業主義為中國所必須,文明進步必賴乎此,非人力所能阻遏,故實業主義之行於吾國必矣。”

雖然在軍閥混戰的舊中國,孫中山這一美好願望未能實現,但他對鐵路建設的宏偉規劃,為后人提供了建設鐵路事業的寶貴資料。

日理萬機為和平

1924年10月23日,直系將領馮玉祥在北京發動軍事政變,一舉推翻了曹錕的北京賄選政府。於是,馮玉祥、段祺瑞、張作霖等先后電邀孫中山北上商談建國大計。孫中山按照既定的對內召開國民會議,對外廢除不平等條約,用以消除軍閥割據、爭取民族獨立,達到國內安定和平的政治目的之方針,毅然決定北上。

1924年12月4日上午11時45分,孫中山所乘北嶺丸輪繞道日本抵天津法租界美昌碼頭。受到黨政軍工商學及市民團體的熱烈歡迎。馮玉祥的代表徐謙、焦易堂,張作霖的代表楊毓軕,段祺瑞的代表許世英、吳光新,黎元洪的代表李根源、熊少豪,直隸省府代表楊以德,以及京津國民黨、各團體代表王法勤、葉恭綽、蔣夢麟、吳子才等上船謁見孫中山。

當時,鄧穎超作為國民會議促成會的女界代表曾到碼頭上歡迎孫中山和宋慶齡。對此,鄧穎超於1981年5月27日在《向宋慶齡同志致崇高的敬禮》一文中回憶了當時的情景:

記得1924年冬,你和孫中山先生北上路過天津。你們出現在輪船的甲板上,同歡迎的群眾見面。我在歡迎行列中,看到為推翻清朝帝制,為中國獨立、自由、民主而奮斗不息的偉大的革命先行者——孫中山先生,堅定沉著,雖顯得年邁,面帶病容,仍然熱情地向歡迎的人群揮帽致意,同時看到亭亭玉立在孫先生右側的你。你那樣年輕、美貌、端庄、安詳而又有明確的革命信念。你,一位青年革命女戰士的形象,從那時就深深印入我的腦際,至今仍然清晰如初。

隨后,孫中山偕夫人宋慶齡乘專車至張園(今鞍山道59號)行館下榻。

1924年12月4日下午,孫中山偕汪精衛、孫科、黃昌谷、李烈鈞等十余位隨員赴曹家花園(今河北區黃緯路的254醫院)訪晤張作霖,當時謂之“孫張會談”。

到曹家花園落座后,孫中山說:“我今天到了天津,承派軍警前來歡迎,對於這種盛意,非常可感,所以今天特來訪晤,表示申謝。這次直奉之戰,賴貴軍的力量,擊敗了吳佩孚,推翻了曹、吳的統治,實可為奉軍賀喜。”張作霖說:“自家人打自家人,有什麼大驚小怪,更談不上什麼可喜可賀。”李烈鈞插話說:“事情雖是這樣講,要不是把國家的障礙吳佩孚之流鏟除,雖想求國家進步和人民的幸福,這是沒有希望的。今天孫總理對雨亭(按:指張作霖)之賀,實有可賀的價值,也唯有雨亭能當此一賀啊。”張作霖聞聽后始顯露笑容。這時,孫中山也說:“協和(即李烈鈞)的話說得對,回想自民國以來,當面得到我的賀詞的也唯有雨亭一人而已。”

孫中山又感謝張作霖歷年來的幫助,張作霖對孫中山說:“我是一個捧人的,可以捧他人,即可以捧你老。但我反對共產,如共產實行,我不辭流血。”孫中山說:“本人主張五權憲法,當提出國民會議公決。予非贊成共產主義,予乃社會政策,正所以導引共產主義者入於正軌。”張作霖復勸孫中山對於廢除不平等條約事暫緩施行,孫中山表示不同意。

孫中山回到張園后,覺肝氣發痛,即請德國醫生施密特診視。據診斷是因旅途勞頓,食物不消,以致胃痛,肝部因之而腫,須靜養。其實孫中山此時已患肝癌。

孫中山以國家大局為重、和平解決國事,並提倡“天下為公”。12月5日下午3時許,張作霖到張園回拜孫中山,張作霖入臥室后,孫中山欲坐起,張作霖用手示意孫中山不要動,並說:“今天來是我向先生說話,先生聽就是了,不用回答。”孫中山說:“予已囑民黨勿做官,望君提倡廢督裁兵。”張作霖說:“吾先自行解職,請先生勸國民軍勿擴充軍隊。”孫中山說:“直隸系倒,擁兵目的已失,任何方面均應裁兵。”然后由孫科、汪精衛招待張作霖在客廳休息片刻后,張作霖返回曹家花園。此后到12月31日,孫中山的病情逐漸加重。

據統計,孫中山在張園的27天中,僅以大元帥名義在張園給部下發出的指令、訓令等,就有118件﹔在張園接待的各界代表,見諸報端的就有68人﹔並在張園發出了長文《孫中山抵津后之宣言》,草擬了建國意見25條。當時孫中山雖然已是肝癌晚期,但他為了消除軍閥混戰、廢除不平等條約,達到和平、統一、救中國之目的,仍日夜操勞。

1924年12月31日上午10時許,雪后氣寒。孫中山偕夫人宋慶齡及其諸隨員由張園起身至東車站(今天津站)乘專車入京,各代表齊集車站歡送。

從此,孫中山結束了在天津的生活。

(本文由天津市政協文史委提供,作者工作單位為民革天津市委員會。)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”