沈小惠

2017年05月18日14:54 來源:人民政協報

五四新文化運動之后,“白話文”、新詩興起,出現了徐志摩、戴望舒、卞之琳等詩人和他們膾炙人口的名篇,舊體詩被邊緣化在所難免。

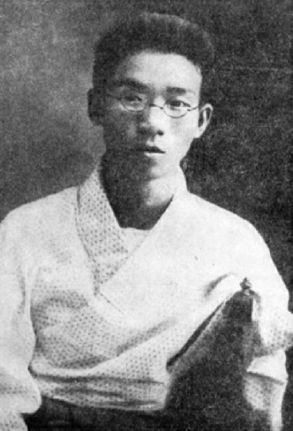

郁達夫是個例外,他在文學上的成就,有一種評價,是以舊體詩為最高。從青年至中年犧牲,舊體詩創作貫穿他的一生。隻有在創造社時期,他才停止舊體詩寫作。

太平洋戰爭爆發后,在逃亡的日子裡,郁達夫仍舊堅持舊體詩作為內心情感的記錄和抒發。《亂離雜詩》是他在逃亡途中寫就,由12首七言律詩組成,筆調清新、用典貼切,是南洋時期舊體詩創作的代表。

“憔悴的天涯客”

1938年12月底,郁達夫一家三口從福建閩江口的川石島乘坐郵輪經廈門、汕頭,再經由香港於當年12月28日抵達星洲(即新加坡)。在香港換乘郵輪期間,他訪晤了若干友人,包括葉靈鳳、戴望舒,游覽了香港虎豹別墅,因陸丹林之邀寫下《遠適星洲,道出香港,有人囑題〈紅樹室書畫集〉,因題一絕》。

陸丹林系香港《大風》雜志主編,郁達夫與他素有交往。《大風》第32期刊登了郁達夫《檳城雜感四首》,就在《毀家詩紀》發表后的20天。郁達夫自己在詩中說“故園歸去已無家”,但是關於家鄉的景物,杭州的錢塘江、西湖,紹興的沈園,一再出現在他的詩句中,既然故園已無家,何以如此留戀家鄉?如此留戀家鄉,為何離開家鄉來到南洋,要做“憔悴的天涯客”呢?

遠走南洋的原因,郁達夫在《珍珠巴剎小食攤上口佔》一詩中有所流露:“如非燕壘來蛇鼠,忍作投荒萬裡行。”郁達夫對此次星洲之行的性質定義為“投荒”,他的“投荒”,是為拯救自己的“燕壘”、保衛自己的婚姻和家庭而所作的一種自我放逐,帶著失意的“詩意”的去國離鄉。

至於“投荒”中如何度日,郁達夫對此做了一個小小的“規劃”:“新得天隨消遣法,青泥梳剔濯蓮花。”他在遠離祖國抗戰中心的星洲,極力效仿唐朝的隱逸詩人陸龜蒙的高潔品性,以詩書舟自遣。從初來星洲的詩作上看,當時的郁達夫是消沉的。當地華人以祖籍閩南和廣東的華人居多,排斥這兩地以外的華人,郁達夫不會講閩南語和粵語,一時難以融入當地的生活。

隨著郁達夫一家搬入市政當局在中峇路營建的住宅區,生活逐漸安頓下來。據郁飛的《郁達夫的星洲三年》一文,住同一宅區的還有一大批文化界人士,胡愈之、沈茲九、王紀元、徐悲鴻、任光等。郁達夫逐漸適應了赤道炎熱氣候,擔任多家報紙的編輯,結交當地僑領,與文化界人士“日夕往還”,逐漸融入當地的生活,期間有不少的紀游詩、題畫詩在《繁星》上發表。

開始了逃亡生涯

從1938年末初抵星洲到太平洋戰爭爆發1942年初逃離新加坡,郁達夫三年多的星洲生活,並不像他原先“規劃”的那樣“逍遙”。思鄉之情、憂國之心,也容不得他悠閑度日,即使遠離抗戰前線,本著“天下興亡,匹夫有責”的愛國情懷,他還是要為抗戰積極奔走呼號。郁達夫在傾力於抗日宣傳活動、與國內文藝界保持聯系的同時,還熱心扶持鼓勵新加坡當地文學青年。在新加坡期間,他撰寫了很多政論、文藝評論、散文等,並仍堅持舊體詩創作,寫了70多首舊體詩。

1941年12月,郁達夫來到新加坡的第4個年頭,太平洋戰爭爆發。郁達夫作為文化界的中心人物,活躍在各個抗日組織,並擔任職務。隨著日軍的轟炸、攻擊,以及聯軍的軟弱失利,日軍很快攻佔了馬來半島,新加坡處於岌岌可危之境地,很多人因不願留下來為日本人統治,紛紛逃離新加坡。

一直從事抗日活動的華僑文化人,既不被英殖民當局保護,又被本國領事館拋棄,陷入了靠自己開拓生路的絕境。1942年2月4日拂曉,郁達夫隨同胡愈之、王任叔、張楚琨、王紀元等文化人及家屬,搭乘一條破舊不堪的機動船,開始了逃亡生涯。

在隆隆的炮聲中,在日本戰機的盤旋轟炸中,小船如同一葉扁舟漂浮在馬六甲海峽。逃亡路線,根據胡愈之《郁達夫的流亡和失蹤》一文,大致路線如下:

新加坡→荷屬小島巴美吉裡汶→石叻班讓→望嘉麗→保東村→彭鶴嶺→末旦→卜干峇魯→巴爺公務

從2月4日開始逃亡,直到4月中旬到達巴爺公務定居,歷時兩個多月。從都市到茫茫原始熱帶森林,逃亡途中,郁達夫仍舊用他熟悉的舊體詩來述說心境。被困厄蘇島小船上時、泊舟於末旦時、到達望嘉麗時、在保東蔽居時,這些詩不僅讓人們得知他的逃亡路線,而且更重要的是得以透過詩歌隱約窺見他當時真實的情感和心志。

《亂離雜詩》與李曉音

當年,郁達夫離開正遭受日軍侵略的祖國,本著出於挽救自己的婚姻家庭的期望,孤注一擲、遠走南洋,但事與願違,他的婚姻最終還是破裂了。后來,郁達夫的生活中出現了另一位美貌與學識並重的女士——李曉音。李曉音是郁達夫一生中最后傾心和中意的女子,逃亡時兩人流散,郁達夫為李曉音作《亂離雜詩》,一片片相思化作一首首真摯的詩。

李曉音是福建福州人,畢業於上海國立暨南大學英文系。畢業后,她離開上海前往砂拉越的一所小學校教英文。后來,她前來新加坡任職遠東廣播電台(隸屬英國情報部門),1949年返回新加坡擔任麗的呼聲第一任中文部主任。

《亂離雜詩》共12首,前八首都是為李曉音而寫。兩人的相識,據郁飛的《郁達夫的星洲三年》一文記載,是在1941年初,“當此多事之秋,父親生活中平添了一個因素,即結實了《亂離雜詩》中前七首的女主人公李小瑛。”劉海粟也在《回憶詩人郁達夫》一文中描述了他和郁達夫以及李曉音等友人的交往,並在文中詳細記錄了郁達夫當時寫作《為曉音女士題海粟畫〈蘆雁〉》一詩的場景,郁達夫當時以“孤雁”自比,想到了創造社時期的友人此時天各一方,不知何時相見而傷感不已。

兩人關系日益親密,並有進一步結合的打算。但因郁飛的不接納再加上局勢動蕩,郁達夫和李曉音隻能分開,結合的可能更無從談起。兩人分開后,其親密有增無減。在戰亂中,前路渺茫,生命如累卵,郁達夫對李曉音仍思念至深,在《亂離雜詩》中顯而易見。

《亂離雜詩》中的用典

《亂離雜詩》中典故頻繁運用,每首詩中平均出現1至2個典故。郁達夫的舊體詩素來沉穩,《亂離雜詩》也繼承了這種沉穩的詩風,這種沉穩的詩風和戰亂中郁達夫所表現出來的堅忍是一致的,隻有通過長時間的堅忍才能勝利,這種信念埋藏得越深,最后爆發出的力量越強大。

《亂離雜詩》中的用典大致分為兩類:一類是與相思有關,一類是與戰爭或者民族侵略有關。

在前八首中,寫戀人之間的相思之苦,長生殿、釵、洛妃、尺素書、鯉魚、破鏡、雨淋鈴夜等,這些在古代詩詞中都是寫分別時贈釵已記取、魚雁傳書、破鏡重圓等戀人之間的約定與想念。郁達夫對李曉音的思念中,夾雜著各種擔憂和回憶。“似聞島上烽煙急,隻恐城門玉石焚”,兩人隔了一條馬六甲海峽,好比咫尺天涯。但是當郁達夫在廣播裡聽到李曉音的聲音,其喜悅之情難以言表,“卻喜長空播玉音”,《雜詩》七開篇第一個字就是“卻”。一個“恐”,一個“卻”,一憂一喜,傳神地描繪了他當時內心情感的起伏。

最終,郁達夫沒有去成爪哇,后來也沒有了李曉音的音訊。這段戰時之戀,終因戰亂和死亡,不得延續。留下的這《雜詩》,是詩人愛情與相思的見証。

另一類的典故運用是抵抗外來侵略而奮勇殺敵報效祖國的勵志故事。如祖逖的聞雞起舞練劍、專諸、南八、兩戒、文天祥《正氣歌》等,這些典故內涵深刻,其中心就是男兒有志、報效國家,特別是文天祥的《正氣歌》,其民族氣節,最能代表郁達夫當時的心境。

后四首一改前八首相思離愁似的“苦吟”,而是充滿正氣與力量,兒女私情暫時拋開,好男兒應當沙場克敵,保家衛國。“會當立馬扶桑頂,掃穴梨庭再誓師”(《雜詩》十一),“天意似將頒大任,微軀何厭忍飢寒。長歌正氣重來讀,我比前賢路已寬”(《雜詩》十二),其凜然之英雄豪氣,字字可見。

郁達夫42歲的時候來到南洋,約44歲的時候認識了李曉音,45歲的時候寫了《亂離雜詩》。四十不惑。一個人的不惑之年歲卻遭逢歷史上最大的一次全人類戰爭,顛沛流離、國破家亡。

《亂離雜詩》是郁達夫流亡的“產物”,是他在南洋進行舊體詩創作最為集中和最具代表性的作品。《亂離雜詩》中述說的就是戰亂中詩人的一種不離不棄的情感,這種情感既包含有戀人之間的相思與愛戀,也有去國懷鄉的游子之情,更有男兒精忠報國的豪邁與慷慨。通過隨感而發的雜詩和詩中的引經據典,把這種流亡中不離不棄的情感表達得淋漓盡致。

(作者系郁達夫研究學會秘書長)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”