2017年08月01日08:51 來源:北京日報

朱德

周恩來

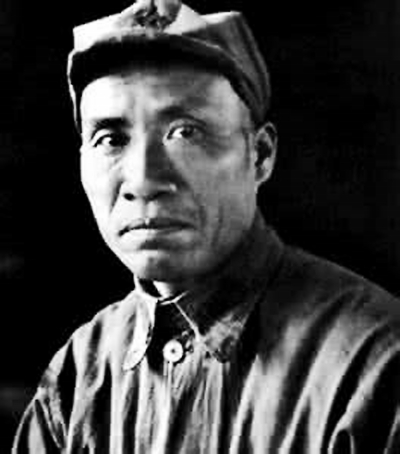

賀龍

1927年8月1日凌晨2時,南昌起義打響第一槍。

這,既是中國共產黨人武裝反抗國民黨血腥屠殺的第一槍,也是中國共產黨人獨立領導革命戰爭、創建人民軍隊、武裝奪取政權的第一槍。

90年后,當我們通過當事人回憶和黨史資料回望這段歷史時不難發現,南昌起義並非水到渠成,其中甚至包括相當的偶然因素。但如果將視角上升到歷史的高度,又能看出,種種偶然當中蘊含著歷史的必然。當革命走到危急存亡的關口,中國共產黨的先驅們絕不會坐以待斃。他們必然會拋卻一切幻想,拿起槍杆子,走向武裝革命之路。

“此時不行動,我隻有辭職!”

1927年7月12日,面對國民黨的血腥屠殺,中共中央在漢口召開臨時政治局會議。根據共產國際的指示,陳獨秀停職,張國燾、張太雷、李維漢、李立三、周恩來五人組成臨時中央常務委員會。

這次會議雖然確定了武裝斗爭的總方針,但如何組織武裝、如何進行反抗等具體問題,並沒有詳細規劃。當時,臨時中央的工作重心是趕緊將中央機關經九江撤到上海。

會議結束后,中央派李立三和鄧中夏前往九江組織撤退,順便考察一下利用張發奎“回粵運動”打回廣東、再圖起事的可能性。

到了九江,李立三、譚平山、鄧中夏等人發現,張發奎在汪精衛的拉攏下,對共產黨態度大變,指望搭他的便車撤到廣東,已幾乎不可能。

退一萬步講,即便“回粵”成功,由於雙方政治理念相差太遠,分道揚鑣也在所難免。此時,一向以剛猛著稱的李立三提出,不如搞一個自己的獨立軍事行動,在南昌舉行武裝起義。這就是舉行南昌起義的最早提議。

中共中央是怎麼看待這個問題的呢?恰逢此時,共產國際新任代表羅明納茲抵達漢口,召開緊急會議。李立三托前去開會的瞿秋白,將南昌起義的設想匯報給中央。

中央的態度尚不明朗,李立三這邊已經行動起來了。他聯系了國民革命軍第二十軍軍長賀龍和第十一軍第二十四師師長葉挺,召集他們7月28日之前集結到南昌,28日晚上舉行起義。

7月25日,周恩來來到九江,向大家傳達精神:中央同意發動武裝起義,可是地點不是南昌,而是九江附近的南潯一帶。李立三不干了。他表示:九江附近軍閥實力強大,而且葉挺和賀龍的軍隊已經向南昌集結。在南昌發動起義,已經是“箭在弦上不得不發”。經過李立三的一再堅持,周恩來最終同意按原計劃在南昌發動起義。

7月27日,周恩來、李立三等人秘密抵達南昌,住進了朱德位於花園街2號的寓所。同一天,前敵委員會成立,周恩來任書記。他把賀龍請來談話。此時尚未入黨的賀龍,當場表示:“我完全聽共產黨的命令,要我怎麼干,我就怎麼干。”於是,周恩來當即代表前敵委員會任命賀龍為起義軍代總指揮。

萬事俱備隻欠東風,可就在這千鈞一發之際,當時在中央常委中排第一號的張國燾,風塵仆仆地從漢口趕來。

一見面,張國燾就亮出共產國際的尚方寶劍:“起義如有成功把握,可以舉行,否則不可動﹔應該征得張發奎的同意,否則不可動。”

一聽這話大家都急了。李立三第一個跳起來說:“一切都准備好了,哈哈!為什麼我們還要重新討論?”

周恩來生氣地說:“這個意思與中央派我來時的想法不吻合,如果我們此時不行動,我隻有辭職!”據說,那是周恩來一生中第一次拍桌子。

眾意難違。最后一刻張國燾隻好少數服從多數,起義定於8月1日凌晨舉行。

叛徒出賣,起義提前

其實,單從力量對比看,起義軍在南昌還佔優勢。

賀龍的部隊有7500人,葉挺手下有5500人,第十師4500人,第四軍第二十五師七十三團、七十五團3000人,還有朱德教導團留校學員、兩個警察隊、一個消防隊等,共兩萬余人。

國民黨方面在南昌地區的駐軍,總共隻有一萬余人。

兩萬對一萬,我軍優勢明顯,南昌起義絕不是冒險之舉。

7月31日傍晚,起義軍集結到位。按總指揮部署,他們頸系紅領帶,左臂扎白毛巾,手電、馬燈以紅十字做標識,口令“河山一統”。

當晚,身為南昌市公安局局長的朱德,在南昌有名的佳賓樓大擺宴席。赴宴的是第三軍第二十三團團長盧澤明、第二十四團團長肖曰文和副團長蔣學文。酒過三巡菜過五味,再搓上幾圈麻將,幾個人耍得不亦樂乎。他們萬萬沒想到,此時朱德早已讓警衛員收繳了他們的槍。起義的槍聲一響,幾個軍官束手就擒,兩個團的武裝輕輕鬆鬆就被起義軍解除了。

不過,起義也並非一帆風順。31日下午6點,第二十軍第一師師長賀錦齋向全師營以上軍官宣布起義的決定后,副營長趙福生坐立不安。趙福生曾是圖謀兵變、暗殺賀龍的原參謀長陳圖南的追隨者。兵變失敗,他又被賀龍大度包容。本就與賀龍離心離德、更沒有絲毫革命理想的趙福生,想到了叛變。

距起義不到10個小時,趙福生神秘失蹤,前委決定提前起事。

8月1日凌晨2點。砰!砰!砰!三聲槍響,南昌城內各處起義軍應聲而起。敵軍在舊藩台衙門大門影壁上架起3挺機關槍,用火力封鎖了起義軍的來路。200米外的賀龍指揮機槍手搶佔制高點,同時讓另一隊戰士從背后翻牆而入,抄了敵人的后院。

新營房、老營房、貢院、大校場、天主堂、匡廬中學、省銀行、棕帽巷……南昌城內處處傳來捷報。

8月1日凌晨6點,南昌城內守軍被起義軍全部肅清,殲敵3000多人,繳槍5000多支,子彈70余萬發。當天下午,駐扎在馬回嶺的聶榮臻、周士第部也起義成功,並於次日抵達南昌。

起義軍佔領了南昌!

“要革命的跟我走!”

1944年,周恩來在反思南昌起義失敗的原因時說:“我覺得它(南昌起義)的主要錯誤是沒有採取就地革命的方針,起義后不應把軍隊拉走,即使要走,也不應走得太遠。”

誠如此言。在共產國際的指示下,僅僅3天后,起義軍便陸續撤離南昌,南下廣東,希冀於佔領一個出海口,等待蘇聯的國際援助,組織力量,舉行第二次北伐。

然而,前路崎嶇,起義軍很快便陷入了敵人的圍追堵截中。9月20日,起義軍不得不在三河壩兵分兩路,主力由周恩來、賀龍、葉挺、劉伯承等人率領直奔潮汕﹔朱德則率領另一部分軍隊為他們斷后。

南下潮汕的主力部隊,很快陷入了敵人的包圍。10月3日,前敵委員會在廣東揭陽普寧流沙新河東側的基督教堂,召開了南昌起義的最后一次會議。主持會議的周恩來發著高燒,被戰士用擔架抬到現場。在場的郭沫若回憶,當時他的“臉色顯得碧青”。周恩來剛對戰敗的原因做了幾句總結,敵人的追兵就殺過來了。現場混亂無比,連給周恩來抬擔架的人也乘機溜走了。周恩來身邊隻剩下葉挺和聶榮臻。

若不是逃亡路上遇到了中共汕頭市委書記楊石魂,這三位中國共產黨的中堅人物真是凶多吉少。他們總算找到一條小船。聶榮臻后來回憶:

那條船,實在太小,真是一葉扁舟。我們四個人——恩來、葉挺、我和楊石魂,再加上船工,把小船擠得滿滿的。我們把恩來安排在艙裡躺下,艙裡再也擠不下第二個人。我們三人和那位船工隻好擠在艙面上。船太小,艙面沒多少地方,風浪又大,小船搖晃得厲害,站不穩,甚至也坐不穩。我就用繩子把身體拴到桅杆上,以免被晃到海裡去。這段行程相當艱難,在茫茫大海中顛簸搏斗了兩天一夜,好不容易才到了香港。

在三河壩分手后,朱德的隊伍很快也遭遇到敵人的阻擊。激戰三天三夜后,4000人的隊伍隻剩下2000多人。很快又傳來主力被打散的消息,隊伍人心惶惶。一支孤軍,一無給養,二無援兵,該何去何從?

有些軍官沒打招呼就脫了隊,有的不但自己走,還拉著自己的部隊一起走。就連林彪都帶著幾名黃埔同學找到陳毅說:“現在部隊不行了,一碰就垮,與其等隊伍垮了當俘虜,不如現在穿便衣,到上海另外去搞。”

但朱德不同意。在天心圩召開的大會上,他說:“大革命是失敗了,我們的起義軍也失敗了!但是我們還是要革命。同志們,要革命的跟我走,不革命的可以回家,不勉強……中國革命現在失敗了,是黑暗的,但黑暗是暫時的。中國也會有個‘1917’的。隻要保存實力,革命就有辦法。你們應該相信這一點!”

陳毅曾回憶:“朱德同志在南昌暴動的時候,地位並不算重要,也沒有人聽他的話,大家隻不過是尊重他是個老同志罷了。”但是,“在最黑暗的日子裡,在群眾情緒低到零度灰心喪氣的時候,(朱德)指出了光明的前途,增加了群眾的革命信念,這是總司令的偉大之處。”

憑著生死存亡時的力挽狂瀾,朱德便是我軍當之無愧的總司令。

會議結束后,部隊被改編成一個縱隊,僅800人。這800人最終成為“朱毛紅軍”的基礎,南昌起義的火種不熄。

槍杆子裡面出政權

1927年8月7日,南昌起義后一周,漢口三教街41號舉行了一次秘密會議。正值國民黨清黨最熾烈時期,與會者不能集中到場,隻能由專人一個一個領進來。參加會議的雖然隻有21人,但進入會場就足足花了三天時間。

國民黨發動“四一二”反革命政變后,幾十萬共產黨員倒在屠刀下,黨組織遭到毀滅性破壞,被迫轉入地下。為了總結大革命失敗的教訓,確定新的斗爭方針和任務,中共中央決定召開這次中央緊急會議,史稱“八七會議”。

會議上毛澤東激動地說:

從前我們罵(孫)中山專做軍事運動,我們則恰恰相反,不做軍事運動專做民眾運動。蔣唐都是拿槍杆子起(家)的,我們獨不管。現在雖已注意,但仍無堅決的概念。比如秋收暴動非軍事不可,此次會議應重視此問題,新政治局的常委要更加堅強起來注意此問題。湖南這次失敗,可說完全由於書生主觀的錯誤。以后要非常注意軍事,須知政權是由槍杆子中取得的。

早在1926年“中山艦事件”和隨后的“整理黨務案”時,蔣介石就已經凶相畢露,但為了國共合作,共產黨人一忍再忍。

為了維護國共合作,爭取蔣介石,張太雷當時還寫了一篇名為《關於蔣介石同志對“要不要國民黨”誤會之解釋》的文章:“如果我真是說了‘國民黨是排斥共產黨黨員’,我自己亦要罵‘這簡直不知道是什麼話!’非但我沒有這樣說,並且不會有這樣的事……介石同志是不會排斥CP的,大家都是知道的。”

然而,“介石同志”不但排斥共產黨,還舉起了屠刀。據不完全統計,1927年“四一二”反革命政變到1928年上半年,被屠殺的共產黨員和革命群眾達33.7萬人,共產黨員從6萬人降到不到1萬。

在作於1927年春的一首《菩薩蠻·黃鶴樓》后,毛澤東寫道:“1927年,大革命失敗的前夕,心情蒼涼,一時不知如何是好,這是那年的春季。夏季,八月七號,黨的緊急會議,決定武裝反擊,從而找到出路。”

革命不是請客吃飯,不是做文章,不是繪畫繡花,不能那樣雅致,那樣從容不迫,文質彬彬,那樣溫良恭讓。革命是暴動,是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。

這是毛澤東在《湖南農民運動的考察報告》中的一段廣為流傳的名言。

“八七會議”之后,共產黨人終於拋卻一切天真的想法,抓起槍杆子,開始了一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。

毛澤東在“八七會議”上的一席發言,也被總結成為一個石破天驚的理論:“槍杆子裡面出政權”。

(記者 黃加佳)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”