2017年08月01日16:19 來源:重慶日報

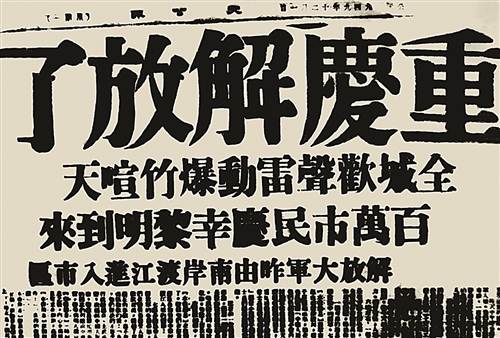

1949年12月1日《大公報》報道重慶解放。

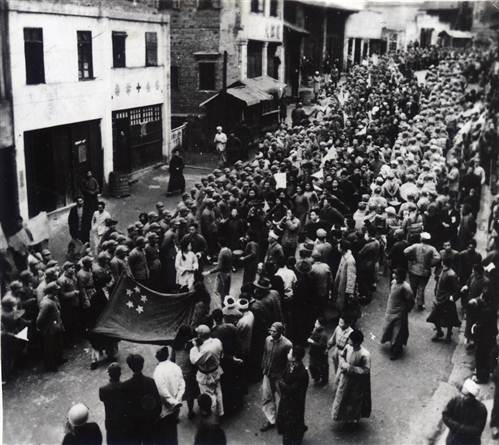

1949年12月8日,群眾熱烈歡迎中國人民解放軍進入萬縣城區(楊家街口)。

1949年11月底,中國人民解放軍二野部隊在涪陵橫渡長江,進軍重慶。

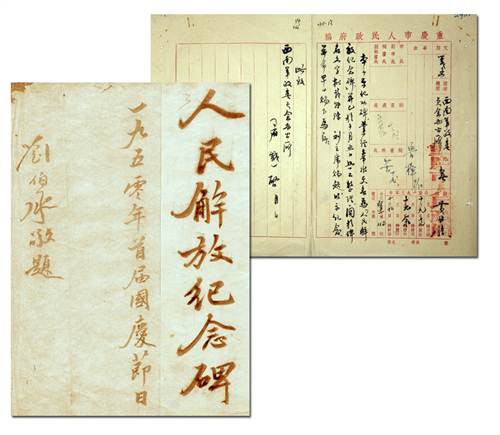

1950年國慶節,劉伯承題寫的“人民解放紀念碑”手稿。

本版圖片均由中共重慶市委黨史研究室提供

在中國共產黨的領導下,中國人民解放軍經過艱苦卓絕的斗爭,以氣勢磅礡的力量,摧毀了國民黨反動政權,取得了解放戰爭的偉大勝利。新中國成立后,徹底消滅國民黨殘余勢力,粉碎蔣介石割據西南的圖謀,實現大陸全部解放,成為中國人民解放軍的主要任務。早在渡江戰役勝利結束時,黨中央指示以中國人民解放軍第二野戰軍為主,擔任解放西南的任務。重慶這片英雄的土地見証了中國人民解放軍的這段英雄壯舉和光輝歷程。在中國人民解放軍建軍90周年之際,讓我們共同回顧光輝歷史,向人民軍隊致以崇高的敬意。

大迂回大包圍的戰略決策

經過解放戰爭三大戰役,國民黨軍隊主力被人民解放軍消滅殆盡,國民黨的統治搖搖欲墜。但蔣介石對西南抱有極大企圖,他認為西南地區有可資據守的政治和地理條件。秦嶺、大巴山和武陵山等山脈像一道道天然屏障,隔斷了川黔地區與外界的聯系﹔地處邊陲,便於取得帝國主義的直接援助﹔雲貴川康盤根錯節的反動勢力和各路軍閥,是維持反動統治的重要基礎。因此,他提出要以雲貴川康為后方基地,建都重慶,確保四川,割據西南,靜待國際事變,以圖東山再起。

蔣介石打著如意算盤,中共中央和毛澤東對西南也志在必得。渡江戰役勝利結束時,毛澤東和中央軍委決定,為殲滅西南諸敵,要採取大迂回大包圍的作戰方針,包一個“餃子”,將蔣介石在西南的90萬大軍全部包住,一口吞下。為此,一方面令劉伯承、鄧小平率領第二野戰軍主力和第四野戰軍一部,從湘鄂西地區攻敵不備,直出貴州,進佔川東、川南,切斷胡宗南集團和川康諸敵退向雲南的道路﹔隨后令賀龍率領在秦嶺地區的第十八兵團和第一野戰軍一部,迅速南下,追擊胡宗南部,會同二野主力聚殲殘余諸敵於四川盆地。

為了完成大迂回大包圍的計劃,在毛澤東和中央軍委統一部署下,活動在鄂西北地區的湖北軍區部隊頻頻叩擊東面入川門戶巴東﹔活動在陝南和鄂西地區的中原軍區部隊,也積極佯動,造成通過大巴山進擊四川的聲勢,而賀龍則率第十八兵團對秦嶺之敵發動攻勢,牢牢吸引住胡宗南集團。二野指揮機關和第三兵團在劉、鄧的率領下,從南京乘火車沿津浦路北上,經隴海路西進,一路大事聲張,佯示由陝入川態勢。

這一切誘使蔣介石判斷解放軍將由北或由東入川,因此將防御重點擺在川北秦嶺、長江以北的大巴山及川東一線。長江以南之川東南的酉、秀、黔、彭及貴州鬆桃、沿河等與湘黔交界地區,由於地勢險阻復雜,江河縱橫,大兵團行動困難,又有宋希濂部8個軍約10萬人控制川鄂交界的巴東、恩施、咸豐一線,作為防守西南的前沿陣地,且與在湘桂防守的白崇禧集團相呼應,蔣介石認為解放軍不會由此入川,因此幾乎沒有配置兵力,隻有當地的兩個省保安團防守,其余兵力則散布於川黔各地,構成縱深配備。蔣介石的部署完全按照毛澤東預想,落入了我軍的戰略大包圍。

劉鄧大軍挺進大西南

根據中央的統一部署,1949年7月中旬,劉、鄧在南京召開二野高干會議,制定進軍西南作戰方案。為解決西南解放后的干部來源,二野在上海和江浙地區大量招收進步學生和青年,組成西南服務團。與此同時,中共中央和二野前委任命了中共重慶市委和川東區黨委的主要成員。以后,又從西南服務團、二野三兵團、中共中央華東局、四川干部隊等單位抽調2470人,作為接管重慶市的骨干力量。除了作戰部署和干部配備外,二野、中央社會部、華東局及在香港的黨組織陸續派出先遣人員前往西南和重慶做統戰策反和情報工作。

9月下旬,按中央軍委和劉、鄧的部署,二野三、五兵團到達湘鄂西地區秘密集結。

劉、鄧對毛澤東和中央軍委制定的大迂回大包圍部署,早已心領神會,這是一個“關起門打狗”的戰略決策。但是,這個門既不能早關也不能晚關。10月14日晚,四野奪取廣州,國民政府的殘余勢力急忙逃到重慶,各地國民黨殘敵,也紛紛向西南流竄。10月19日,毛澤東在一封關於西南地區作戰方針的電報中指出,西南的重心是四川,二野主力必須於12月佔領敘府(今宜賓)、瀘州、重慶一帶。一場挺進川東南,解放重慶的戰役即將打響。

10月23日,劉、鄧下達二野進軍川黔的作戰命令。命令五兵團和三兵團的第10軍為左翼部隊向貴州進擊,要他們“一刀子插到貴陽”,接著直驅畢節、遵義,切斷川境諸敵退往貴州的通道,然后向川南兜擊。同時令三兵團主力和四野第47軍為右翼部隊,向川東南進擊,首先打開入川通道,吸引和割殲國民黨軍宋希濂部,解放重慶。

11月1日,二野的三、五兵團和四野47軍以及湖北軍區部隊,從北起巴東、南至天柱寬約1000公裡的戰線上,以迅雷不及掩耳之勢分左右兩路鉗擊宋希濂部。

突破烏江防線

在解放軍凌厲的軍事進攻和政治攻勢的打擊下,宋希濂部隊退到烏江以西組織抵抗,這一帶山嶺連綿,地勢險惡,又有烏江為天然屏障,易守難攻,素稱“川湘咽喉”。宋希濂移兵於此,在彭水到龔灘沿烏江200余裡地帶上布置新的防線,企圖據險而守。

歷史真是巧合。14年前,還是這條烏江,劉伯承率領中國工農紅軍先遣部隊在數十萬蔣軍的圍追堵截中幾經搏殺,驚心動魄,終於突破烏江天險,打開了紅軍開往遵義的道路﹔14年后,劉伯承的部隊又來到烏江邊上,不過這一次他們是要奪取全國的徹底解放。

這一次烏江更不可能給解放軍造成阻礙,部隊決定從烏江防線的薄弱點,從它的最南端——龔灘首先突破烏江,從敵人的右側翼迂回過去,插入敵人的縱深。

奪取龔灘的任務由12軍36師108團執行。龔灘西瀕烏江,南臨阿蓬江,兩江在此匯流,是入川重要隘口,其東的大寨門,危岩高聳,壁立千尺,素有天險之稱。當部隊急行軍抵達龔灘南岸之時,敵人有一個營的兵力已經從彭水趕到,並在險隘構筑了堅固的工事,居高臨下地監視、封鎖著渡口和路口。

渡口僅有的三隻小船全部被敵人拖到對岸,控制在碉樓附近的狹小河道裡,用交叉火力嚴密封鎖。

望著懸崖下阿蓬江翻滾咆哮的激流,部隊領導決定在連隊中挑選幾名勇士過河奪船。戰士們紛紛報名,最后選定金眾、石世喜、洪有昌、程宜德、朱家毫等七位水性好的同志。

勇士們面對滔滔江水,凜冽寒風,毫無畏怯。第一次四人下水,泅水不遠,就被急流、漩渦吞沒。緊接著,石世喜、金眾、朱家毫三人躍入水中。剛至江心,金、朱兩勇士又被激流卷走,在此千鈞一發之際,石世喜在我方火力的掩護下,冒著槍林彈雨,同急流、漩渦奮力搏斗,終於泅到對岸,奪得一隻船回來。

勇士的犧牲換來了敵人的覆滅。部隊乘著那隻渡船,一船一船地過了阿蓬江,突破敵人在大寨門的據險封鎖,很快攻佔了龔灘。西進大軍在彭水等地同時渡過烏江,宋希濂苦心經營的烏江防線在西進大軍的多路強攻下迅速崩潰。敵十四兵團司令鐘彬在白濤鎮被解放軍活捉。宋希濂部從彭水全線潰退,向武隆、南川方向逃跑。

攻克白馬山

突破烏江防線后,部隊隨即沿川湘公路西進,向南川方向追擊敵人。有如山洪暴發,直瀉奔流,一場排山倒海的追殲戰展開了。

戰士們忘記了什麼是疲勞和飢餓,每天以100裡甚至140裡、150裡的速度追擊著。從指揮員到戰士,腦子裡都被一件事情吸引著:“追殲敵人,打到重慶。”情緒之高昂,為歷來進軍所罕見。部隊日日夜夜在公路上擁擠著,這支部隊如果休息一下,或坐下吃點干糧,另一支部隊馬上插到前面去了。戰士們常常開玩笑似的喊著:“同志們不要擠啊!大路朝天,各走一邊。”

面對解放軍如此強大的攻勢,蔣介石坐立不安,前線失敗的消息,時時刺激著他,使他懊惱不堪。他連忙召開緊急會議,令在川北的羅廣文部隊日夜兼程調回川東,在南川以東白馬山一帶與潰退到這裡的宋希濂殘部緊急布防,企圖把我軍西進部隊阻截於白馬山以東地區,確保重慶的安全。

白馬山位於南川的東北方向,高一千五百余米,山下是水流湍急的烏江,山上層巒疊嶂,溝壑交錯,林深路險,川湘公路由東向西曲曲折折地在山上繞行,長五十多公裡,地勢相當險要。

但是,沒等到羅廣文部站穩腳跟把所謂的白馬山防線布置就緒,解放軍追擊的先頭部隊已經解放了江口、武隆,隨即向白馬山防線發起攻勢,出現在布防的敵人面前。我11軍99團設伏於中營、竹壩以南地區,殲敵大部,俘敵800余,繳獲馱馬600余匹,一路猛打猛攻,連戰皆捷。

與此同時,解放軍另一支部隊從武隆下游20多裡的羊角磧附近渡過烏江,迅猛登上白馬山頂,居高臨下控制了交通要道,截斷川湘公路,將宋希濂的殲余部隊大部分殲滅在白馬山以東地區。同時,奉命布防白馬山西北面的羅廣文部隊剛與解放軍交火,即向綦江、桐梓潰退。

就這樣,蔣介石苦心經營、自詡為固若金湯的白馬山防線,在我軍猛烈攻擊下,隻堅持了一天,即全線崩潰。

激戰南溫泉

在摧毀了羅廣文、宋希濂的白馬山防線以后,解放軍二野三兵團主力及四野47軍協同作戰,在南川冷水、涪陵龍潭、巴縣棟青場、天子店等地聚殲宋希濂和羅廣文部隊三萬余人后,分三路繼續前進,解放了南川、綦江、江津、涪陵等地,對重慶形成三面包圍之勢,陣陣槍炮聲,驅趕著山城黎明前的黑暗。

坐鎮重慶的蔣介石慌了手足,急忙命令楊森的重慶衛戍總司令部以三個師的兵力,在重慶南岸大興場經黃桷椏至九龍坡一線,佔領防御陣地,構筑工事。蔣介石還親自下令將胡宗南的王牌部隊第一軍從廣元空運至重慶保駕,企圖以“天下第一軍”來阻擋人民解放軍前進。

南溫泉是國民黨軍隊防守的戰略要地。層層山巒向北伸延到長江邊的大興場,向南伸延至綦江,百多裡回環的山嶺構成重慶江南的一道天然圍牆。南溫泉東南面的建文峰是群峰之顛,它和打鼓坪之間的峽谷虎嘯口是南川通往重慶的必經之路,路兩旁山勢陡峭,易守難攻。

11月26日,解放軍二野三兵團12軍先頭部隊神速地由南川抄山路飛兵進攻南溫泉,與防守在這裡的胡宗南一個師遭遇,打響了解放重慶外圍的戰斗。

12軍103團自從進軍大西南以來身經百戰,這回碰上了胡宗南的王牌部隊,雙方在虎嘯口、建文峰等處展開了一場你死我活的陣地爭奪戰。我軍將士不怕犧牲,奮力殺敵,激戰三天三夜,以傷亡100余人的代價,最終佔領了五洞橋通道和南泉正街,贏得了南溫泉戰斗的勝利。

南溫泉激戰,是解放重慶外圍戰斗中最激烈、持續時間最長的一戰,它牽制了國民黨軍隊主力,為三兵團和47軍部署三面包圍重慶爭取了時間。

南溫泉戰斗正酣時,解放軍南路部隊已突破綦江一線羅廣文潰部,從順江場強渡長江﹔同時,解放軍北路部隊在長江南岸各個渡口強行登陸,先后控制了西起江津,東至木洞近百公裡的長江南岸地區,直逼重慶城。

勝利大會師

1949年11月30日凌晨,蔣介石在重慶白市驛機場美齡號專機上度過驚惶的一夜后飛逃成都,剛起飛26分鐘,解放軍就攻佔了機場。奉令死守重慶的衛戍司令楊森,也在同日早晨逃離重慶。正面進攻重慶的解放軍進抵長江南岸海棠溪,左翼迂回部隊從李家沱過江,經楊家坪、大坪至沙坪壩,重慶市區已被團團圍住。

但是,不知事態發展的重慶人民,由於受反動派的種種反動宣傳,加之耳聞目睹了三個月前“九·二”火災的慘景,和一天以前21兵工廠大爆炸的巨響,都懼怕市內成為戰場,民心惶恐不安。

在這關鍵時刻,中共川東特委一面利用策反過來的一個師的兵力和部分警察人員維持市內秩序,一面緊張地與各界人士會商,共組歡迎解放軍代表團。

歡迎解放軍代表團主要成員有重慶市參議長范眾渠,重慶市商會會長蔡鶴年與老會長溫少鶴,重慶市工會理事長周薈柏和重慶國民自衛隊師長任百雕等,在川東特委負責人盧光特的帶領下與解放軍接頭,商議迎接解放軍進城事宜。

下午2時,代表團乘坐民生公司的小火輪民運號從長江北岸的望龍門碼頭起錨,一路拉著汽笛來到了海棠溪江邊。經過長期艱苦卓絕的斗爭,重慶地方黨組織終於同解放重慶的人民軍隊會師了,地下黨的同志激動萬分!

30日下午6點左右,一隻隻輪船,分別開到南岸彈子石、海棠溪、銅元局等地接解放軍過江。晚上7點過,47軍423團一營插向“抗戰勝利紀功碑”(現人民解放紀念碑),二營插向小什字街﹔11軍31師93團經巴縣於下午3點過馬王坪,搶佔李家沱渡口,佔領大坪,並接受了佛圖關國民黨國防部警衛第2團1600余人繳械投降﹔11軍32師95團主力從銅元局渡口分批渡過長江。解放重慶的各路部隊會師重慶。

夜幕降臨,細雨紛飛,解放軍先頭部隊進入重慶市區,重慶人民萬人空巷,熱烈歡迎。當天,社會大學的同學在“抗戰勝利紀功碑”上升起迎接解放的第一面紅旗。各地市民結成了大大小小的隊伍,敲鑼打鼓,慶祝古城的新生,整個山城沉浸在沸騰的歡樂之中。

歷史記載下了這一刻。重慶——這座擁有近110萬人口的山城,在1949年11月30日,回到了人民的手中。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”