2017年08月11日14:13 來源:半月談

編者按:

愛國主義教育基地建設是引導人們特別是廣大青少年樹立正確理想、信念、人生觀、價值觀,促進中華民族實現偉大復興的一項重要工作。自1995年國家確立第一批全國愛國主義教育基地以來,我國各級愛國主義教育基地深入開展群眾性愛國主義教育活動,激發愛國熱情、凝聚人民力量、培育民族精神。

隨著以互聯網為代表的新技術蓬勃興起,文化傳播手段日益發達,不少愛國主義教育基地呈現出服務手段高技術化、內容挖掘深度化、教育互動多元化等特征,進一步點燃了人們深藏心底的愛國火種。今天,行走在愛國主義教育基地,每個人都在思考歷史。

7月28日,觀眾在南昌八一起義紀念館參觀拍照 萬象 攝

來這裡,體驗歷史,感知未來

——四個教育基地的變身故事

實証歷史文明,我的驕傲在良渚

作家馬爾羅曾賦予法國盧浮宮博物館一個華麗的定語——“充滿信徒並且永不荒蕪”。浙江良渚博物院也配得上此語。

灰白色方形建筑,外觀簡潔流暢,河流環抱,青草相映,藍天白雲之下,良渚博物院呈現藝術與自然、歷史與現代的融合之美。

“建筑外牆全部用黃洞石砌成,遠看似是一件美麗古玉。”良渚博物院院長馬東峰說,來到這裡,人們可以感受到距今5300年至4300年左右,在長江下游太湖流域廣袤土地上,良渚文化開創的絢麗篇章。

1936年良渚文化首度面世;上世紀80年代至90年代,一批高等級墓地和人工堆筑的大型宮殿基址被發現;2007年,總面積300萬平方米的良渚古城重現人間……基於良渚文化的獨特內涵以及它在中華文明起源中的重要意義,良渚博物院應運而生。

發達的犁耕稻作農業,分工精細的手工業,大規模的營建工程,復雜的社會結構,清晰的社會階層分化,完備的禮儀制度,以玉器、漆器、黑陶為代表的卓越藝術成就……良渚博物院承載著華夏的原初記憶。

“歷史、文物很能引發文化的認同感,這也是文化類基地在愛國主義教育中的獨特優勢。”馬東峰說。

深度挖掘良渚文化的內涵,讓國人對華夏文明更了解、更認同。為了取得最好效果,良渚博物院陳列的內容總是體現最新的研究成果。陳列策劃文本也是幾易其稿,由最初的“文明曙光”到“文明之光”,最后確定以“良渚文化實証中華五千年文明”為陳列主題。

7月17日,良渚博物院迎來近100名北京大學考古暑期課堂學員和港澳夏令營學員。北京大學考古文博學院院長杭侃、浙江省文物考古研究所所長劉斌等的精彩講座,讓學員在感受璀璨文明之光的同時,更深嘆“歷史活在這裡”。

這樣的“第二課堂”在良渚博物院經常開展,結合歷史、考古、文博內容,展開文化認同教育已成為良渚博物院重要工作之一。良渚文化進校園、良渚文化選修課、玉文化節等一系列主題活動,實現深入參與、雙向互動。

如今的良渚博物院也變得更智慧。“良渚博物院文物數字資源集成整合與分級創建”項目的劇本編創、數字採集、媒體制作正在不斷推進。“在我看來,這裡應該可觀、可學、可觸、可玩。”馬東峰說。

潛移默化、潤物無聲。長廊裡,人們穿越悠長的時空隧道,觸摸華夏先民生存和發展的每一個印記,油然生發對古老中華的驕傲。展廳裡,休閑場所設有互動游戲,孩子們模擬華夏先民蓋房子、搭水井、捕魚等日常生活,體味著中華文明的最初脈動。(記者 張璇)

劉公島:“不沉戰艦”訴說甲午國殤

劉公島,不僅僅是個島。這裡是北洋水師的成軍地,當年修建的鐵碼頭屹立不倒。梁啟超曾言:“喚起吾國千年之大夢,實自甲午一役始也!”

遍布山東威海劉公島上的炮台、北洋水師遺址、大量的遺存建筑,仿佛在訴說那段屈辱史。“這裡是近代中國的立體教科書,子孫后代應以史為鑒,知恥后勇。”研究甲午戰爭30多年的中國甲午戰爭博物館原館長戚俊杰說。

講述國殤、國恥,劉公島突出國防、海權等主題,先后修復開放了北洋海軍提督署、丁汝昌寓所、威海水師學堂、黃島炮台、東泓炮台、旗頂山炮台等8處北洋海軍文物遺址,完成了北洋海軍提督署原狀復原改造。劉公島管委會副主任周德剛認為:“來到這裡,可以使人們能夠更加充分地了解北洋海軍當時的工作、生活狀態。”

在紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年之際,我國首個釣魚島主權館也在劉公島開館。

劉公島還巧借駐島部隊資源,成功打造出“小海軍夏令營”品牌,每年接待近千名中小學生進島,接受愛國教育的熏陶。

在中國甲午戰爭博物館陳列館中,借助場景還原、3D影視、聲光電與多媒體復合等多種手段,展覽全面展示了北洋海軍和甲午戰爭歷史全景。孩子們漫步館中,仿佛穿過120多年的時光隧道,親歷那場震撼人心的戰爭:黑煙滾滾,炮聲隆隆,鄧世昌指揮致遠艦向敵船奮力撞去……

警示教育成為劉公島國殤教育的重要組成部分。黨員王得志參觀完后說:“殤思廳內的系列警示、歷史選擇廳內的深邃問答讓人印象深刻。‘落后就要挨打’‘腐敗導致滅亡’的警語牢記心中。”

在劉公島,國殤教育不僅傳遞歷史的悲涼回憶,更有著對民族復興的向往。基地講解員李翠翠說,調整后的展館內容、布局和講解詞,將劉公島的歷史放在民族復興的大背景裡講述,使教育基地突破一般歷史知識的簡單傳承。“聽完講解后,學員們常常深受感動,默不出聲。”

劉公島是甲午戰爭的主戰場,來到劉公島這艘“不沉戰艦”上的人們,回望中華民族的救亡探索,在國殤教育中領悟到歷史和人民為什麼最終選擇中國共產黨。(記者 滕軍偉)

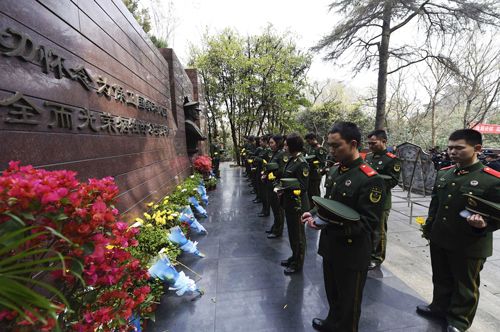

3月31日,武警南京邊防檢查站官兵在南京雨花台烈士陵園公安英烈牆前默哀

紅色,青春,雨花台

——“敬愛的孫曉梅烈士:也許傾盡一生,我也無法達到您的高度,但是我始終在仰望、在追隨,用靈魂愛我的祖國!”

——“尊敬的呂惠生烈士:我們要學習您謙遜廉潔,從不邀功請賞的優秀品質,為他人謀福祉!”

——“敬愛的冷少農烈士:我們每一個人都在堅守,隻為讓歷史不白白哀痛,讓未來絕不為現在遺憾!”

……

南京雨花台前,2000多名大中學生和青年職工正在參與一場“給革命烈士回信”的征文活動。一封封回信,讓人們心靈一次次受到震撼和感染。

從1927年至南京解放,成千上萬的中華優秀兒女在雨花台慷慨赴死,犧牲時平均年齡不足30歲。他們,用青春、熱血、生命鑄就新中國誕生之路。

如今的雨花台,越來越多的年輕人加入青春與愛國的對話。南京農業大學每年都向雨花台烈士紀念館派出一支義務講解隊,利用周末為參觀者講述烈士故事。理學院大四女生孫韻婷說:“以前我遭受打擊才肯拼搏,當講解員之后,受到烈士愛國精神感染,自強心態成為常態。”

2016年4月,“雨花台英烈親屬口述史征集活動”啟動,來自南京24所高校的大學生志願者奔赴全國,尋找烈士后人,記錄下珍貴的口述史料。

“我們所處時代與烈士不同,但同樣需要養成盡忠報國的血性。雨花台英烈精神傳承、愛國主義教育不能囿於圍牆之內。”江蘇省委宣傳部副部長徐寧說。

這裡有尋訪許包野烈士和等待他半個世紀的故事,有郭綱琳烈士“潛伏”式的愛情故事……如何讓英雄的故事、愛國主義教育基地的“紅色能量”穿透時空制約,抵達人們心靈深處?

2016年,雨花台烈士紀念館推出了話劇《雨花台》,以藝術形式盤活“紅色家底”。“2014年底到2015年初,劇組從深入挖掘的20多個典型烈士故事中篩選出10個故事。” 雨花台烈士紀念館館長向媛華介紹,話劇大量採用歷史人物原話,將不同時期犧牲在南京的惲代英、冷少農、施滉等烈士,編織在一個拼死保護潛伏戰友、送出情報的驚心動魄情節中。

一場演出就是一場與青春的對話。2016年,該劇在南京、北京、上海、武漢、廣州的高校巡演40場,吸引6萬余人次觀看,不少學生抹著眼淚走出劇場。在北京大學演出時,演員謝幕6次,但全場觀眾仍不願離去,紛紛起立鼓掌致敬。同樣的場景在清華大學、人民大學、北師大屢屢上演。

走出劇場后的大學生們將真情實感、烈士名言轉發分享。“分享惲代英烈士的詩——我身上的磷,僅能做四盒洋火。我願我的磷發出更多的熱和光,我希望它燃燒起來,燒掉過老的中國,誕生一個新中國!”來自北京科技大學的王蕾在朋友圈裡大力推薦這部震撼的話劇。

清華大學熱能工程系的陳志昊說,話劇最后一幕讓他找到如何愛國的答案。“國不可以不救。他人不去救,他人不能救,唯有我自己。”

信仰,忠誠,為國為民的擔當、風骨與情懷,在紅色與青春的對話中,雨花台成為人們的精神氣質。(記者 蔣芳)

奮起!難忘石破天驚“第一槍”

駐足八一南昌起義紀念館陳列館的序廳,1927年那石破天驚的起義槍聲,仿佛在耳邊響起。英雄人物似乎從浮雕上走下,訴說當年硝煙戰火中如何奮起反抗反動勢力,拯救國家民族於危亡。

“功在第一槍”——八一南昌起義主要領導人周恩來用最簡潔的語言概括了這次起義的歷史地位和偉大意義。這次起義標志著中國共產黨獨立創建人民軍隊和領導革命戰爭的開始。

在建軍90周年之際,八一南昌起義紀念館迎來近10年以來的首次改造提升。重新開放后的陳列館新增文物150余件,南昌起義時賀龍使用過的瓷器、朱德使用過的蚊帳、周恩來佩戴過的手表,起義士兵用過的漢陽造步槍、八二式迫擊炮、大刀等武器都在告訴人們,先輩報國之血何其殷熱。

經過工作人員近10年的收集和整理,南昌起義參加者名錄從建軍80周年時的800多位增至1042位;南昌起義余部轉戰上井岡山的過程,也有了更深入細致的講述。負責紀念館講解接待的朱小可說,原先展覽的年代上限是1924年國共合作,如今南昌起義被置於更廣闊的歷史背景中考察,展板內容新增“中國共產黨早期對軍事的初步探索”。一幅南昌起義部隊屢挫屢戰、從失利走向成功的近代戰爭長卷愈發清晰,時時激勵當下的人們。

新科技的出現,讓為國奮起、勇於抗爭的榜樣不再停留在書本上,而是觸手可及。在二樓新設的“魔牆”上漂浮著許多元帥英烈的大頭照,觀眾點哪個,接著就出來相應元帥英烈的生平事跡,掃描二維碼還能把這些資料保存到手機中。

八一南昌起義紀念館陳列保管科副科長劉小花說,“魔牆”採用先進的大屏拼接與多點觸摸技術,后台的雲平台還能幫助工作人員了解觀眾的關注點,以改進展陳服務。大型多媒體場景、360度全息、多通道環幕投影技術等手段也廣泛運用,觀眾在互動體驗中感受“立體式”愛國教育。

10歲的李丁光裕是一名小講解員,負責講述賀龍入黨、油畫《血戰三河壩》、一副擔架床等革命故事。來參觀的徐寶颍對她的講解贊不絕口:“作為一名老共產黨員,看到孩子們對於革命故事耳熟能詳,非常欣慰,這是一種寶貴的傳承——革命事業和紅色精神后繼有人了。”

在這軍旗升起的地方,愛國基因正在孕育、發芽,一如當年。(記者 袁慧晶)

游客排隊進入山東威海中國甲午戰爭博物館 馮杰 攝

警惕部分愛國主義教育基地“失能”

當前,愛國主義教育基地大都發揮著培育愛國情懷,凝聚民族精神的“社會效益”。但毋庸諱言的是,一些地方做好基地服務、講好愛國故事的難點和挑戰仍然存在:有的陳列品長期不變、內容粗淺,文化挖掘不夠深入;有的表達方式千人一面,同質化嚴重;有的則是軟硬件未跟上時代步伐,互動性低……如何吸引更多的人來到愛國主義教育基地感受愛國情懷、提升愛國精神?

節點性、被動式參觀考問基地“講故事”潛力

近年來,不少愛國主義教育基地相繼免費開放,然而其中的一些基地人流量並沒有預期的高,陷入尷尬境地。“參觀者不少是學校組織去的,逛了一圈,卻對展覽印象大多不深刻。”在15歲初二學生王可祎的印象中,愛國主義教育基地很難與“趣味”“生動”聯系在一起。

山東省膠東革命烈士陵園管理處主任欒景樂表示,開展愛國主義教育要成為一項經常性的工作,但從近些年參觀祭掃情況來看,參觀高峰有特定的時間節點,出現在清明、“七一”和烈士紀念日等,其他時間則明顯陷入參觀低谷。

江西省社會科學院當代江西所副所長吳曉榮說,一個重要的原因是,現在有的基地進行愛國主義教育,依然採用一種平面的、傳統的、課堂灌輸式的方式,趣味性、互動性差,說教成分多,自然起不到預期的教育效果。

“愛國主義教育基地是一個‘講故事’的文化機構,是國家和民族文化良知的代表者。”浙江省社會學會會長楊建華說,講好文物背后的故事,要讓公眾有更多的參與感,愛國主義教育基地需要多方位挖潛。

“看不懂”、“靠自悟”?要讓愛國主義教育活起來

浙江良渚博物院院長馬東峰認為,愛國主義教育基地的發展目的不僅要重視文物標本,更要重視觀眾的體驗和感受。內容、形式、傳播都要豐富起來。在講好愛國故事這一點上,目前一些愛國主義教育基地存在困擾。

不少專家表示,“看不懂”“靠自悟”的現象,在一些傳統的文物博物類、革命歷史紀念類的展館中普遍存在。半月談記者發現,有的展覽多年不變;有的解說艱澀難懂;有的擺放山寨文物,未真實再現歷史遺存,很難讓公眾尤其是青少年感知愛國故事、歷史文化的魅力。

楊建華認為,有的愛國主義教育僅停留在參觀舊址、實物和照片及其他文件資料,跟不上時代腳步,缺乏深層次的文化探索,很難具備時代感;有的愛國主義教育簡單拼湊,打造不出品牌特色。

表達方式千人一面,講解員隊伍建設問題成為愛國主義教育基地建設的一大難點。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長張建軍說,知曉、接納、共情、內化為理念和世界觀是愛國主義教育四大基本步驟,目前就一些國內的抗戰紀念館來說,表達方式千人一面的問題仍然突出。

“館內講解員的編制數從上世紀70年代開始就沒有變化,但展館面積已經擴大了四倍。”一家地方性革命博物館負責人告訴半月談記者,近年來,隨著各級政府各種宣教活動的興起,館裡一年要對接300多家機構,一定程度上會影響到公眾教育的功能。此外,不少愛國主義教育基地是“一館多址”的模式,陳列館的專業講解力量十分緊張。

講好愛國故事,發力何處

採訪中,多位專家認為,公眾日益增長的需求和愛國主義教育基地較為滯緩的建設速度不相匹配,已成為發展過程中的主要矛盾,建議多方位做好延伸和保障工作,提升愛國故事的影響力和傳播力。

一方面要加大免費開放的力度,突顯其教育價值,並保障經費的投入與使用切實到位,實現基地的可持續發展。自2008年起,國家要求各類愛國主義教育基地全部向社會公眾免費開放。記者了解到,免費開放補助經費多年沒有調增,而場館陳展及建設現代化水平高,對科技手段、現代化設備設施依賴程度深,導致愛國主義教育基地資金吃緊。

一位業內人士透露,絕大多數愛國主義教育基地的文物征集、研究和宣講經費未列入地方財政預算,造成資金缺口,隻能從免費開放補助資金中擠佔列支。多名基層工作者建議,建立常態化的長效資金保障機制,避免“吃了上頓沒下頓”的尷尬。

同時要豐富基地構成類型, 提高愛國主義教育的實效性。“想使愛國主義教育真正深入人心,就要融入人們生活當中去。”楊建華說,文物博物類、革命歷史紀念類愛國主義教育基地是傳統基地構成模式,還可增加風景旅游區類、科學技術觀念教育類、勞動實踐體驗類基地,尤其應該多建設一些改革開放成果教育類基地,如社會主義新農村建設的示范村,中國航天事業發展取得巨大成就的科研基地,讓大家感受改革發展的成果。(記者 張璇 蔣芳 滕軍偉 袁慧晶)

游客在山東威海中國甲午戰爭博物館內參觀北洋海軍戰艦模型 馮杰 攝

今天,我們怎樣弘揚愛國精神

一段時間以來,網絡上披著揭露真相外衣詆毀英烈的謠言屢禁不止,對人們尤其是青少年的價值觀產生惡劣影響。

這是一場思想爭奪的熱戰。是坐等人們走進愛國主義教育基地,還是真正把愛國主義教育的主導權掌握在手裡?今天,我們究竟應怎樣弘揚愛國精神?

守好愛國主義教育的“陣地”

“歷史與我何干”的心態、詆毀英烈的謠言,背后是歷史虛無主義的危險心態。浙江省社會學會會長楊建華認為,歷史虛無主義的危害突出表現在兩方面:一方面有的人從否定“老祖宗”到否定中國歷史和現實,從否定重大歷史事件到否定重要歷史人物;另一方面,有人宣揚我們民族的文化不及西方文化。

中國近現代史料學會副會長王建學回憶一次接待多家外國媒體記者參觀展覽館的經歷:他們一同參觀了沈陽九·一八歷史博物館、沈陽二戰盟軍戰俘營遺址陳列館、撫順平頂山殉難同胞紀念館等。“外國記者不理解中國人對於九·一八事變的敏感程度和感情。”王建學感慨地說,這說明我們的工作做得不夠,外國媒體隻知道對猶太人的大屠殺,對於南京及撫順大屠殺知道的甚少;隻知道中日之爭,不知道日本侵華是中日之爭的發端。

“這進一步凸顯了愛國主義教育工作的艱巨性、重要性。”採訪中,多位專家認為,正因為形勢嚴峻,愛國主義教育基地更要有一種“陣地”意識。

如何守護好愛國主義教育的“陣地”?南京市以侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、渡江戰役紀念館等為愛國主義教育主陣地,加大了對歷史文物資源的保護和利用力度。前來參觀學習的游客成倍增加,有效地發揮了愛國主義教育人、鼓舞人、引導人的作用。

“實踐啟示我們,深化愛國主義教育要依托陣地建設,不斷挖掘其蘊藏的精神內涵,充分發揮文化軟實力作用,才能筑牢人民群眾共有的精神家園。”侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長張建軍說。

整個社會應該形成一個保護、開發、發掘、傳承愛國主義遺產的良好循環。楊建華建議,加大公共投入,增強愛國主義教育基地可持續發展能力。“環境美化、展陳創新、紀念品開發等環節,都要突出教育功能,要讓參觀者在浸潤式的環境中感知感受、認知認同愛國精神。”

用線上思維倒逼線下改革

“輕鬆活潑的方式也可以傳播和弘揚愛國主義精神。”南京大學社會學院研一學生董方杰說,在他看來,動漫《那年那兔那些事兒》這樣的愛國主義教育很對年輕人的“胃口”。

動漫《那年那兔那些事兒》,是一部愛國主義題材的動漫作品,放在視頻分享網站B站后引發很多年輕人的追捧,其中的經典台詞“每一個兔子都有大國夢”不脛而走。“幸福並感激著”、“此生無悔入華夏”、“厲害了我的國”……彈幕上“淚目”刷屏。憑借彈幕這種看似“眾聲喧嘩”的方式,青年人在網絡上大聲表達正能量。

共青團中央宣傳部長景臨認為,青年群體是未來的主流,他們的審美范式是什麼樣的,他們對主旋律表達與傳播方式的真實期待是什麼,是我們愛國主義教育改革的著力點。

江西省社會科學院當代江西所副所長吳曉榮提出,當下一些愛國主義教育基地,尤其是一些縣級基地,參觀的青少年日趨減少,“主要原因在於把成年人的教育跟青少年的教育混淆了,沒有根據青少年接受知識的特點、規律和心理來進行教育”。

目前,網絡上的愛國主義教育空間正在得到關注和加強。2016年2月,教育部下發文件,要求各級各類學校著力運用微博、微信等網絡新媒體,創新愛國主義教育方式和途徑,生動傳播愛國主義精神。如今,各類紀念館、陳列館、博物館紛紛上網。

山東省膠東(威海)黨性教育基地管理辦公室顧問姚鴻健認為,愛國主義教育能否成功對接“互聯網+”,形式和載體的創新只是前提,關鍵還在教育內容,不能僅僅把內容復制到互聯網和新媒體平台上,而要以互聯網思維倒逼線下改革。

感動、觸動、行動,讓愛國成為自覺力量

愛國主義教育歸根結底是要凝聚民心、堅定信心,是一個龐大的系統工程,不僅是青少年教育,更是全民教育。不少專家認為,在教育宣傳的全面性、系統性和沉浸性方面,可以借鑒部分國外經驗。

在美國,近50萬輛校車上播放最多的歌曲是《上帝保佑美國》《美麗的美利堅》;對於成年人,多數節慶活動都在強化愛國主義教育,10個聯邦法定假日中8個與此相關;各種盛大集會、體育賽事等開場前必唱美國國歌;好萊塢出品了大量的“主旋律”電影……美國人對國家的強烈自豪感是從小到大接受愛國主義和價值觀教育,在生活中時時感受“沉浸式”教育而形成的。

在中國,如何立足愛國主義教育基地,弘揚愛國主義精神?“要讓保護傳承愛國主義精神的文化成為人們的自覺力量。”南京雨花台烈士紀念館館長向媛華認為,愛國主義教育有兩個關鍵群體,一是青少年,二是黨員領導干部。尤其是對后者,不能簡單說教,而是要感動、觸動,著眼於讓他們不忘初心、牢記使命擔當。

“愛國主義教育基地要引導黨員干部將感動轉化成感悟,由感性上升到理性,達到‘感動一陣子、受用一輩子’的效果。”山東省膠東革命烈士陵園管理處主任欒景樂說,補精神之鈣,扎信仰之根,方能鑄愛國之魂。隻有讓黨員領導干部的愛國基因根植於靈魂深處,才能為實現中國夢找到精神支柱和不竭動力。(記者 蔣芳 張璇 袁慧晶 滕軍偉)

(專題策劃/編輯:許中科)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”