劉冀冀

2017年08月21日09:09 來源:海南日報

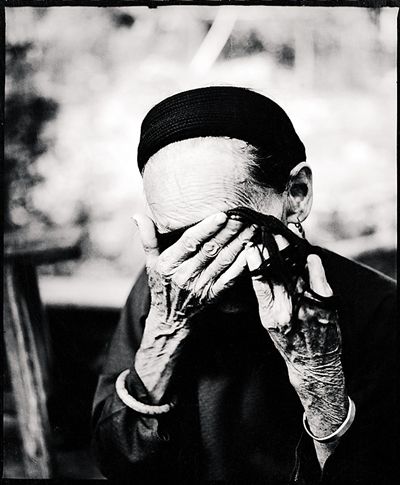

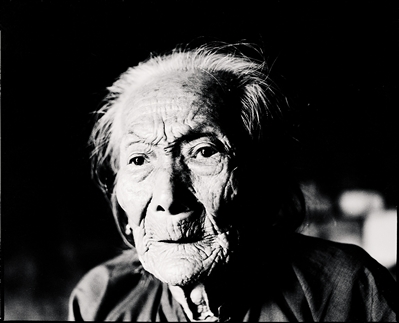

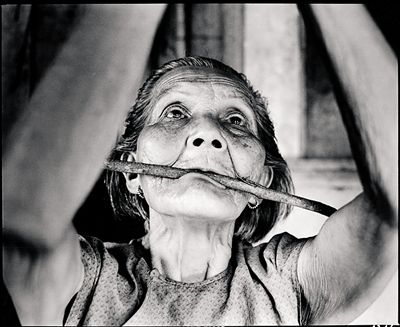

黃有良,女,1929年出生,2017年8月12日離世。(2005年攝於陵水)

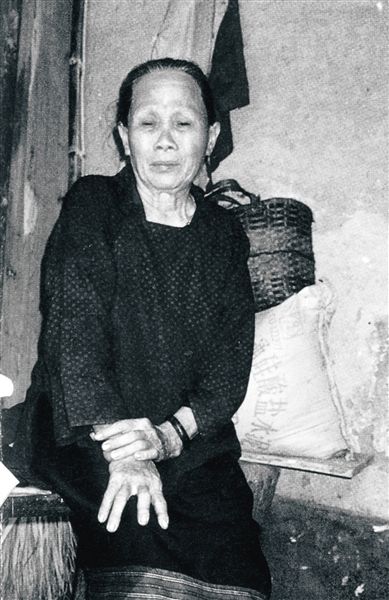

朴來順,1915年出生,韓國慶尚南道人。1994年在保亭病故。圖為朴來順26歲在海口拍的紀念照。

王玉開(右)生於1920年,1941年嫁到臨高皇桐村。2013年12月31日,她走完了坎坷的一生。

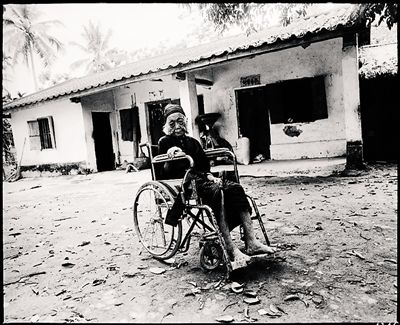

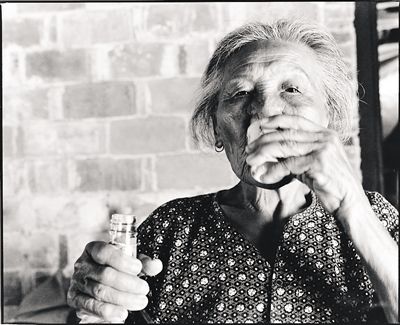

符美菊,1925年生,儋州市大成鎮南遷村人。2017年3月8日去世。(2014年攝於澄邁)

黃伍仲,保亭人,黎族,1926年生。2005去世。(資料圖片)

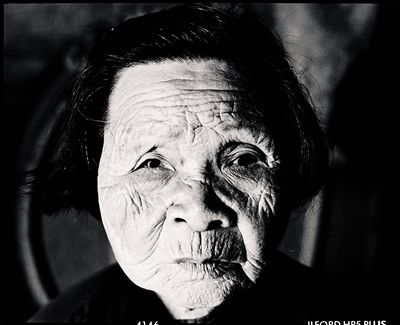

蔡愛花,漢族,1926年生,澄邁中興鎮東嶺村人。2011年去世。(2005年攝於澄邁)

陳金玉,生於1925年,保亭南茂農場北懶下村人。已去世。(2005年攝於保亭)

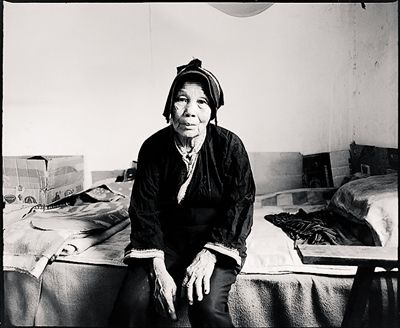

李美金,漢族,1927年生,澄邁和嶺農場茅園村人。(2014年攝於澄邁)

陳林村(左二),黎族,生於1926年,保亭加茂毛立村人。(2015年攝於萬寧)

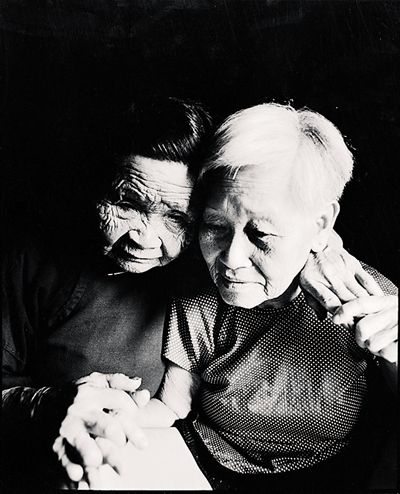

卓天妹(左),黎族,生於1926年,陵水祖關鎮宿風村人。 (2005年攝於陵水)

王志鳳,漢族,1928年生,澄邁山口鄉美萬村人。(2005年攝於澄邁)

劉文英,漢族,生於1920年,文昌市潭牛鎮人。已去世。(2006年攝於瓊海)

林石姑,黎族,生於1920年,陵水光坡鎮港坡村人。已去世。(2005年攝於陵水)

鄭金女,1926年生,黎族,陵水祖關鄉弄清村人。已去世。(2005年攝於陵水)

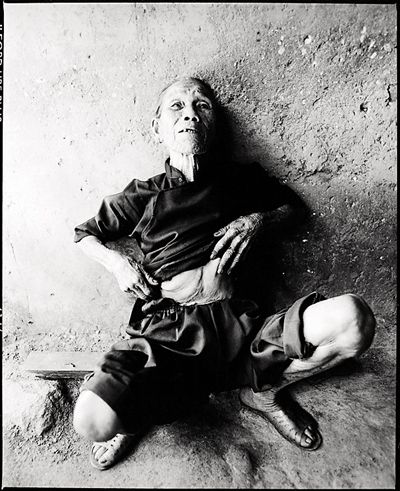

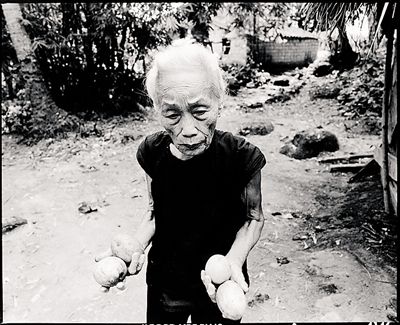

楊亞榜,1920年生,黎族,保亭保城鎮什曼村人。2006年6月去世(2005年攝於保亭)

鄧玉民,苗族,1927年生,保亭響水鎮什齊村人。已去世。(2005年攝於保亭)

林亞金,黎族,1924年出生於保亭南林鄉什號村,已去世。(2005年攝於保亭)

符桂英,1919年3月出生,系澄邁福山鎮美傲村人。已去世。(2005年攝於臨高)

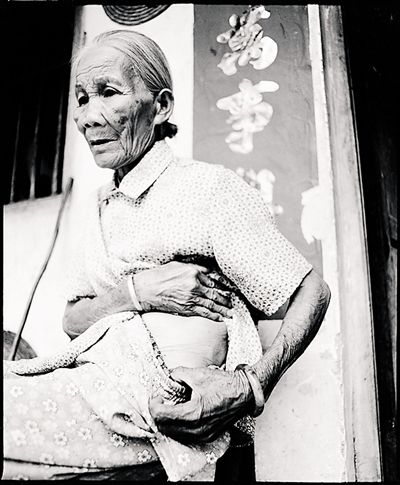

林愛蘭,1925年出生在臨高南寶鎮鬆梅村一個中醫家庭。2015年12月去世。(2005年攝於臨高)

陳金美,漢族,生於1922年,臨高新盈人。已去世。

蔡美娥,漢族,1927年生,瓊海龍江鎮紅星大隊紅森村人。已去世。(2005年攝於瓊海)

陳亞扁,黎族,1925年生,陵水祖關鎮祖孝村人。2017年5月11日凌晨4時,陳亞扁因病離世。(2005年攝於陵水)

譚亞洞,黎族,生於1926年,保亭南林鄉萬如村人。已去世。(2005年攝於保亭)

黃一鳴採訪拍攝“慰安婦”工作照

編者按

8月14日是第五個世界“慰安婦”紀念日,首部反映中國“慰安婦”幸存者生存狀態的紀錄電影《二十二》上映,影片用客觀的鏡頭,將歷史的碎片打撈起來,以現實的視角,單純紀錄這群幸存老人的生活狀態,引發關注。在海南,同樣有一位“慰安婦”幸存者的記錄者,12年,他用相機記錄下23位老人的生活,無聲地訴說一段無法忘卻的歷史。

8月14日,第五個世界“慰安婦”紀念日。中國大陸最后一位起訴日本政府的“慰安婦”幸存者、海南陵水阿婆黃有良入土為安的日子。

早晨9點,長期拍攝記錄海南“慰安婦”的57歲攝影人黃一鳴捶了捶有些酸漲的腰部,又看了看手中的相機,還是決定去陵水送黃阿婆最后一程。

12年了,盡管有許多海南“慰安婦”阿婆們陸續去世,但她們永遠活在黃一鳴的鏡頭中。

他把鏡頭對准“慰安婦”

時間的指針倒回到12年前。2005年5月的某日午后,時任中國日報記者站站長的黃一鳴正在辦公室小寐,一個念頭突然在他腦海閃過:海南“慰安婦”題材可以做!可以作為中國人民抗日戰爭勝利60周年的小專題報道。

由於之前看過一家報紙對於“慰安婦”的報道,黃一鳴按圖索驥,來到了陵水祖關鎮祖孝村的黎族阿婆陳亞扁家裡。

“慰安婦”這三個字的敏感,讓黃一鳴很是忐忑。第一次見面,他只是像晚輩看望長輩一樣,跟陳亞扁聊聊家常,不敢也不忍提其他。

或許是阿婆已經對外公開了“慰安婦”的身份,當黃一鳴再次造訪時,陳亞扁說出了自己被日軍強征為“慰安婦”的往事:“說說停停,說到難過的時候就流淚。”

耄耋之年的阿婆,淚水在布滿溝壑的面龐上無聲流淌,也在黃一鳴的心上流淌,而阿婆隻字片言的敘述,道不完的是侵華日軍在海南島犯下的滔天罪行。

最初,黃一鳴只是想完成一個專題,拍完照片在報紙上發表,就意味著任務完結。可是,漸漸老去的阿婆,她們不堪回首的往事,那段被日軍蹂躪踐踏的屈辱歷史,這一切串聯起來,讓黃一鳴覺得,對海南島境內慘遭侵華日軍蹂躪的“慰安婦”的尋訪,這才只是開了個頭。

不過,他沒想到的是,這一拍,就是12年。

尋訪之路超乎想象的艱難

“大部分都是阿婆自己說,誰誰誰跟我一起被日本人抓過,現在可能在哪個地方。”黃一鳴回憶說,2005年,他在採訪符桂英阿婆時候,打聽和她同時被日軍抓到碉堡裡一個女孩,叫符玉開,幾個月裡被強奸被蹂躪。巧合的是,在整個採訪過程中,就有一個阿婆不停在符桂英阿婆家進進出出,不時看著黃一鳴欲言又止,可是后來卻什麼也不肯說。“這位阿婆就是符玉開,不過我后來沒等到機會去拍她,她就去世了。”

黃一鳴告訴記者,最讓阿婆們難以釋懷的,就是鄉鄰們的閑言碎語和家人的反對,“比如我去探訪時,她說要把經歷告訴我,但是我到了她家以后,可能由於家人反對,臨時打消了念頭。”甚至有一次,黃一鳴剛剛來到一個阿婆的家裡,還沒開始聊天,就遭到了阿婆女兒的驅趕。

除了“慰安婦”家人的阻力外,拍攝敏感話題素材,也受到了業界同仁的質疑。

“拍這個能發表麼?不能掙錢還倒貼,趁早拉倒吧。”同行的各種聲音,反而讓黃一鳴更加堅定自己的選擇:攝影作品的價值,並不是靠金錢來衡量的。隨著時間的推移,作品的價值才會慢慢顯露出來。“說不定有一天,就對‘慰安婦’阿婆打官司有用了呢,哪怕有一張有用,也值了。”

在拍攝記錄“慰安婦”幸存者的過程中,黃一鳴也有自己的顧慮,經常有“慰安婦”幸存者家人會說:你報道以后,官司沒有打贏,還讓老人被周圍人說閑話。

黃一鳴內心糾結過,可是最后依然堅持地走了下去。“要讓年輕人知道有這麼一件事,侵華日軍在海南的罪行是不能被饒恕的。如果我不做,時間久了,記憶會淡化。我要通過我的努力,用各種手段把這些記錄下來。”

從2005年到2006年,一年多時間裡,黃一鳴走訪了陵水、保亭、瓊海、澄邁、臨高等十多個市縣,行程約4000多公裡,陸陸續續找尋和拜訪了23位海南“慰安婦”幸存者,留下了珍貴的影像資料。

她們的善良和堅強

在黃一鳴心裡,第一次把“侵略”和“殺戮”這些字眼具像化,並不是因“慰安婦”而起。他的爺爺,就是被日本人殺害的。在他很小的時候,奶奶曾無數次提起這段往事。

同樣是受害者,這無疑拉近了黃一鳴與海南“慰安婦”的心,更堅定了他找尋“慰安婦”的想法。“她們跟我奶奶年齡差不多,有的甚至長相也很像,我把她們當自己的奶奶一樣。”

“兒子啊,你又來了,你要再不來,就見不到阿婆了。”陳亞扁阿婆每次見到黃一鳴,總會喚他兒子,接著親切地跟他聊聊家常,“比如母雞又生了幾個蛋,小雞是吃稻谷還是吃小米。”一如家人一般。

黃一鳴很少主動提起阿婆的傷心往事,對她們過去的了解多半是聊天時不經意間提及,將阿婆們的記憶片段慢慢拼湊成了完整的故事。“我有一次去看望卓天妹阿婆,正是收稻谷的時候,她說她當時被抓時也是收稻谷的季節,就慢慢打開了話匣子。”

作為攝影記者,黃一鳴每一次看望“慰安婦”阿婆時,都會帶著照相機,但並不是每次都派得上用場,“熟悉了之后,我提出拍攝的想法,如果老人同意,我再到車上拿相機。”

除了阿婆的臉部特寫外,黃一鳴照片中記錄的,更多的是阿婆的日常生活——她們閑不住的狀態,這也是最打動黃一鳴的。“她們經歷了我們無法想象的痛苦和折磨,到了晚年,還在盡自己的能力勤勞地生活。”

每次見到阿婆們,她們都在干活,做些力所能及的事情:黃有良阿婆在山裡放牛,林亞金阿婆在農田裡趕鳥……很多阿婆都是自己挑水、自己煮飯。

“這就是她們面對人生苦難的態度,雖然早年的遭遇帶給她們身體上很多病痛,但是她們不抱怨,依舊平和樂觀的活著,生活著。”

那些故事不會畫上句號

隨著時間的流逝,當年黃一鳴拍攝的“慰安婦”阿婆,如今僅有4位幸存於世。

4名“慰安婦”阿婆終有一天也會離我們而去,黃一鳴的“慰安婦”專題會不會隨著她們生命的逝去而終結?

對於這個問題,黃一鳴搖了搖頭,他說,自己還有很多事情要做,要把所有影像資料整理齊備,隨時准備提供給國家,或者捐給需要的紀念館,作為檔案留存。

“如果我的身體情況允許,我還會做‘慰安婦’遺址的考察探訪拍攝,這個之前也沒有人做過。”黃一鳴眼神裡閃著光亮,“能為她們做的事情還多著哩。”

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”