周渝

2017年08月23日08:29 來源:北京日報

電影《平原游擊隊》裡的李向陽

在四行倉庫保衛戰中中國士兵使用駁殼槍

日本南部十四式自動手槍

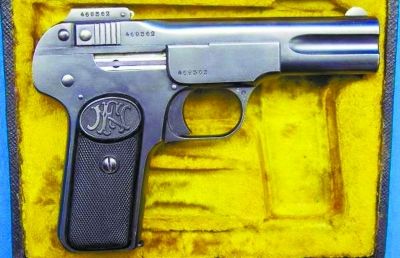

勃朗寧M1900式7.65mm自動手槍(槍牌擼子)

蘇聯雷奧洛夫軍用左輪手槍

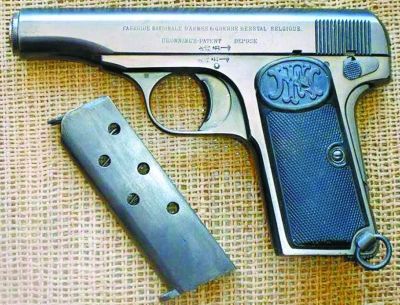

勃朗寧M1910式手槍(花口擼子——因槍口部壓有滾花而得名)

幾天前,又逢日本投降紀念日。

若隨便問一個中國人,你心目中的抗戰老槍是什麼模樣的?八成以上的人都會答“駁殼槍”。展現那段歷史的影視作品中,從雙槍李向陽到鐵道游擊隊,無處不見它的身影,它給中國人留下的烙印之深,沒有任何一把槍能與之相比。

這把槍究竟有什麼來頭,會讓中國人痴迷了半個世紀之久?

舊中國是駁殼槍最大買家

在中國,駁殼槍還有許多別名,如“盒子炮”“自來得”“匣子槍”“快慢機”“毛瑟手槍”等。在近代中國的歷史舞台上頻頻出現的駁殼槍產自德國,正式名稱叫“毛瑟軍用手槍”或“毛瑟M1896手槍”。

一直以來,不少國內資料根據其名稱中出現的“毛瑟”二字,便認定該槍是德國槍械大師威廉·毛瑟的作品,其實“毛瑟軍用手槍”與毛瑟本人並無直接關系,它的發明者是毛瑟軍工廠的菲德勒三兄弟,因毛瑟廠在1895年12月11日取得專利並在隔年正式生產,故而名中有“毛瑟”二字。而毛瑟軍用手槍據說是菲德勒兄弟利用工作閑暇時間設計出的作品。

19世紀90年代,世界上還沒有哪個國家的軍隊採用半自動手槍的先例。駁殼槍出產后,毛瑟廠自然希望這支手槍可以被軍隊採用為制式武器。然而事實並不如預想的那般順利,一直到1939年駁殼槍停產為止,全世界都沒有一個國家正式採用駁殼槍作為軍隊的制式武器。其實,外國專家對駁殼槍評價很低,作為手槍,它重心靠前,不容易掌握,擊發后,槍口跳動過高。

然而,駁殼槍與中國市場結緣,實乃無心插柳之舉。有人做過估算,駁殼槍的生產前后持續了40年,毛瑟廠估計生產了100萬支各式各樣的駁殼槍,其中有近一半銷往中國。

駁殼槍是何時進入中國的?一直以來眾說紛紜:有說法認為它是俄國十月革命之后,流落到中國的白俄軍人帶進來的﹔也有說法認為早在晚清時駁殼槍就已被中國人少量使用,並參與了辛亥革命。據官方史料記載,至少在民國元年(1912年)中國官方的交易記錄中就出現了駁殼槍,當年9月,中國政府(北洋政府)陸軍部與德商禮和洋行簽約,購買“自來得毛瑟手槍”200杆,連同500發子彈和全套附件。

當時,每把駁殼槍的賣價高達足銀58兩,可謂價格不菲。而根據德文“自動裝填”一詞而音譯的“自來得”三個字,也成了毛瑟手槍在中國官方首次使用的名稱。在當時的歐美,一支手槍的單價通常隻在幾美元左右,而一支毛瑟手槍的價格卻高達25美元(相當於現在上千美元),價格過高是它始終無法被各國軍隊大量採用的主要原因。那麼問題來了,為什麼富裕的列強因其買價太高而不予採購,而貧弱的中國反而成為其最大的買主呢?

長期以來國內外普遍認為,駁殼槍之所以在中國大行其道,與當時歐美各國對中國實行武器禁運有關。1921年11月,美、法、日、中、意等國家的代表在美國召開“華盛頓會議”,這次會議的結果除了在限制各國海軍噸位的決議上達成共識之外,也決議對當時軍閥混戰中的中國實行武器禁運。由於手槍不在禁運名單中,而駁殼槍與當時其它手槍比起來,具有威力大、裝彈多、用途廣(和木匣組合起來相當於微型沖鋒槍)等優勢,故而備受中國各大軍閥的青睞。

不過從當時中國的實際情況分析,武器禁運之說完全不符合實情。誠然,各國對中國軍火禁運之事的確屬實,但其可行性卻要大打折扣。軍閥時代的中國,隻要有資金,愛買什麼就能買什麼。以奉系軍閥為例,財大氣粗的張作霖連整個兵工廠、炮廠都可以買得到,他兒子張學良還拿著奉軍先進裝備到處送人。如果說禁運對中國產生了影響,那就是導致賣入中國軍火的價格比一般國際市場上要高。

駁殼槍之所以在中國能夠如此流行,主要有幾個原因:首先它屬於大型手槍,給人威力巨大的感覺。“當時中國沒有人探討制止力、槍口能量、終極能量等課題,比較其它的各型手槍,尤其是口袋型手槍,直覺上駁殼槍就讓人認為是一種威力十足的武器,足以信賴,別名就稱‘盒子炮’,而不是槍而已。”其次,當時的手槍、步槍的裝彈量都在8發以內,而駁殼槍一次可裝10發子彈,加上威力比同類手槍大得多,將槍匣組合起來完全可以當成一把微型沖鋒槍使用。同時,駁殼槍尺寸比普通手槍大得多,對於當時低級軍官或地方豪強而言,挂一把在身上也有很大的威懾作用。

毛瑟廠未曾想到,當這款毛瑟軍用手槍因價格過高而無法大批量銷往歐美各國時,東方貧弱的中國卻成了它最大的買家。之后在這片土地上爆發的直皖戰爭、直奉大戰、北伐戰爭、中原大戰、國共內戰乃至抗日戰爭中,駁殼槍無一缺席,中國也成了名副其實的“駁殼槍之國”。

國內外出現大量“山寨版”

由於毛瑟軍用手槍在中國廣受歡迎,這個市場很快引起了其他軍火商們的注意,各種“山寨產品”應運而生。早在上世紀20年代,中國南北皆彌漫著內戰硝煙之時,西班牙的各軍火廠便相繼推出了他們的“山寨版”駁殼槍,其中以波依斯特兄弟於1925年設計的“皇家牌”駁殼槍最為著名。與德國毛瑟廠原版相比,西班牙版的價格較低,質量也不錯,故成為中國軍閥們的另一種選擇。直到1936年西班牙內戰爆發,西造“駁殼槍”對中國的出口才基本終止。

除了西班牙的“洋山寨”之外,駁殼槍在國內也出現了不少“土山寨”,例如閻錫山治理下的山西在1928年仿造駁殼槍制出的“十七(年)式手槍”,每年平均生產量達到2000支,總產量超過1萬支。此外,在當時國內比較著名的漢陽兵工廠、上海兵工廠、鞏縣兵工廠、太原兵工廠、重慶兵工廠等,也都仿制過毛瑟軍用手槍。

隨著駁殼槍愈發流行,不少小型兵工廠也紛紛加入“山寨大軍”,不過這些小作坊做出的“山寨貨”除外形與駁殼槍一樣之外,其質量、性能皆無保証,通常打幾槍就啞火。不過小作坊的山寨貨倒是土匪或“保險隊”這類地方武裝的首選,以低廉的價格買一支來挂在身上招搖過市,足以唬人,其威懾作用遠高於實戰作用。

在抗日戰爭時期,無論是蔣介石指揮的嫡系中央軍,還是中國共產黨領導的八路軍、新四軍,或是各地實力派人物麾下的地方軍,無一不以駁殼槍為軍中必要之裝備。早在1932年,中央軍部隊已經開始普遍配發這一武器。據《抗戰機密檔》一書記載:“按民國21年(1932年)整編師的編制,每個步兵連有12支駁殼槍,不足夠配發到步兵班班長……中級官以下配駁殼槍、中級官以上配自衛手槍。中級由這個編制表來看即是營長以下的軍官……就以步兵連而言,軍官一共有連長、副連長、特務長、排長(3名)、副排長(3名),即已經9名,如果加上3名上士排副,正好是12把駁殼槍。”

抗日戰爭中,國軍陣亡率最高的就是中下級軍官。因為這場戰爭是在中國尚未完成足夠充分備戰的情況下爆發的,許多士兵甚至連槍都不會使便被匆匆送上戰場,作為軍校出身或稍有實戰經驗的中下級軍官必然要為新兵作出表率,提高部隊士氣,往往在戰斗中帶頭沖鋒,因而也最容易犧牲。1937年淞滬會戰中死守寶山殉國的姚子青營長便是其中典型的一例。

不過,這些沖鋒陷陣的下級軍官們也讓手中的駁殼槍有了用武之地,駁殼槍當時有“十響”和“二十響”兩種彈夾,若與木盒組裝,再裝上“二十響”彈夾,在近戰中的效果不亞於后來的遠征軍裝備的卡賓槍。在淞滬會戰中,配屬駁殼槍的國軍官兵組成“手槍隊”,與日軍展開逐街逐屋的巷戰,給擅長拼刺肉搏的日軍造成不少傷亡。

在1939年的桂南會戰中,桂軍的敢死隊因無沖鋒槍可用,也以具有裝彈多、火力強等優點的駁殼槍作為替代品,在沖鋒中擊斃了大批日軍。中國軍人手中的駁殼槍甚至給不少參加過侵華戰爭的日本老兵留下恐懼的記憶。據日本老兵東史郎回憶,在一次與中國軍隊的遭遇戰中,一名中國軍官憑著手中的駁殼槍竟然一連擊斃了12名日軍。

敵后游擊戰中書寫傳奇

駁殼槍不僅是正面戰場上沖鋒槍的絕佳替代品,在敵后游擊戰中,其作用也被中國人發揮到了極致。在根據長篇小說《紅岩》改編的快板書《劫刑車》中,用駁殼槍一槍打死叛徒蒲志高的雙槍老太婆給人們留下了深刻印象。長期以來,“雙槍老太婆”的原形被不少人認為是活躍於抗日敵后戰場,有“游擊隊之母”之稱的趙洪文國。

趙洪文國原名為洪文國,是抗日英雄趙侗之母,時人尊稱其“趙老太”。自東北淪陷后,年僅21歲的趙侗開始積極組織義勇軍,在敵佔區進行抗日活動,並於1933年在其母趙洪文國的協助下創建了遼南“少年鐵血軍”。此后十余年間,趙老太太傾盡資產,舉家抗日,先后組建了河北“國民抗日軍”、河南“太行山光復軍”、“晉察冀游擊縱隊”等抗日武裝,趙氏家族三十余人為國捐軀,直至抗戰勝利。不過,這位趙老太太是否真的是“一手一把駁殼槍”的形象呢?並沒有明確記載。“雙槍老太婆”從文學形象到所謂“原型”,也可以從一個側面反映出中國人對駁殼槍的特殊感情。

對於長期在敵后作戰的八路軍來說,駁殼槍自然是備受歡迎的寶貝。早在紅軍時期,朱德總司令就常佩戴一把在南昌起義時使用的7.63毫米警用型毛瑟軍用手槍,槍身上刻有“南昌暴動紀念朱德自用”的字樣。

抗戰時期,八路軍的駁殼槍雖多,但大多是“國產山寨貨”,因此原品的德制毛瑟軍用手槍一旦出現就會被視作珍寶。曾有一位八路軍班長在和偽軍的戰斗中繳獲了一把德國原版的毛瑟軍用手槍,對它愛不釋手,連睡覺時都要枕著它。但沒想到第二天便有通訊員前來通知,包括這把駁殼槍在內的所有繳獲的武器都要上交,再由上級統一分配。

如今許多上了年紀的人,可能還清楚記得老電影《平原游擊隊》中,李向陽橫握駁殼槍向日軍射擊的英姿。這種握法后來引起廣泛討論,一種說法認為,橫握射擊並非電影為凸顯角色的瀟洒形象而進行的藝術加工,而是為了改善駁殼槍本身存在一些缺陷。由於駁殼槍體積大,重量也遠在一般手槍之上,加上其威力大、后坐力較強,導致使用起來很不方便。鑒於以上原因,我國的一些用槍高手便發明了橫握射擊法,這樣一來,使用駁殼槍連發射擊時產生的后坐力不但不會影響精度,反而能借助其后坐力讓子彈形成扇形攻擊,對付群體敵人尤其適用。但也有軍迷辟謠,說扇形攻擊說實為杜撰,因為這樣的射擊方式會讓跳出的彈殼燒傷持槍者。不過在抗戰時期,的確出現過中國軍人用駁殼槍創下擊斃十余名敵人的輝煌記錄,可惜具體是如何操作的不得而知。

總而言之,中國被稱為“駁殼槍之國”並非單指購買量大、仿制多,更重要的是中國人將這支被歐美國家視為“雞肋”的軍用手槍之功能,發揮到了淋漓盡致的地步。

抗日戰爭后期,在滇緬印地區的中國遠征軍獲得了美械裝備,湯普森沖鋒槍、M1卡賓槍逐漸取代了駁殼槍的地位,但在國內戰場的部隊中,駁殼槍依然是中下級軍官的必要裝備。抗戰勝利之時,毛瑟廠停產駁殼槍已有6年之久,但在中國,它卻繼續在之后爆發的內戰中扮演著重要角色,直到朝鮮戰爭時期才逐漸被蘇式托卡列夫手槍所代替。

戰火紛飛的半個世紀過去了,駁殼槍又以新的方式出現在人們的視野中。《平原游擊隊》中的李向陽,《紅岩》中的雙槍老太婆,《鐵道游擊隊》中的劉洪等手持駁殼槍的電影人物,讓駁殼槍的傳奇在熒幕中繼續上演。

相關鏈接

抗戰“老槍”還有啥

勃朗寧M1900式手槍:由勃朗寧在1897年完成設計。因其具有構造簡易、生產容易、造價低廉等特點,故而被中國兵工廠大量仿制,僅上海兵工廠在1920年就生產了6萬支仿制的M1900式手槍。在中國又被稱為“槍牌擼子”,抗戰時期,它除了被中國軍官們用於自衛或被特工們用於敵后暗殺之外,也被作為訓練使用的手槍之一。

轉輪手槍:由於手槍轉輪為了配合多數人使用右手的習慣,多為向左擺出,因此中文常稱為“左輪手槍”。在抗戰期間為中國軍官常配備的武器之一,淞滬會戰中甚至出現了中國軍官持左輪手槍向日軍射擊的照片。從1941年開始,中國第四十四軍工廠在修理軍械的閑暇時期,也負責制造手榴彈與左輪手槍,在整個抗戰期間大量出廠並投入使用。

M1910式手槍:勃朗寧的又一個劃時代之作。該槍是一款警用小尺寸手槍,全槍僅長153毫米,寬度不超過100毫米。該槍問世后,先后被中國、西班牙、德國、蘇聯等國家仿造,由於槍口有一圈滾花,故被中國人稱之為“花口擼子”。抗戰時期,這種花口擼子因其小巧玲瓏的外形,易攜帶和隱藏,故而成為作戰在敵后的特工們的首選武器。

南部十四式自動手槍:由日本軍官南部騏次郎研制,后經幾番改進,於1925年定型。1925年為日本大正十四年,故名“南部十四式”。在二戰時期,日本軍官幾乎都配用這一款手槍,由於南部式的槍套與烏龜殼相似,被中國人稱之為“王八盒子”。這款手槍由於威力小、性能差、故障率高等原因,不僅日本軍官嫌棄它,就連繳獲了它的中國游擊隊也不屑使用。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”