董 晨

2017年09月22日09:35 來源:新華日報

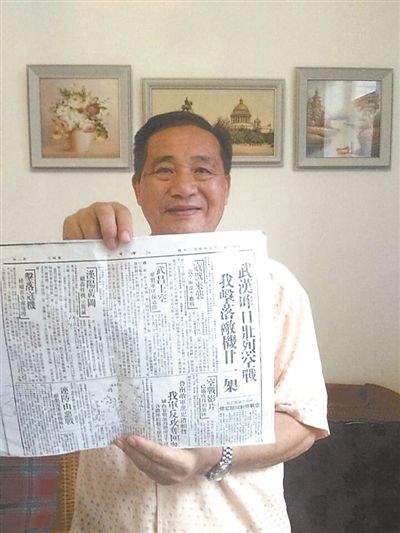

陳德手中所拿的,就是1938年4月30日報道了四二九空戰的《新華日報》。

陳懷民用過的箱子。

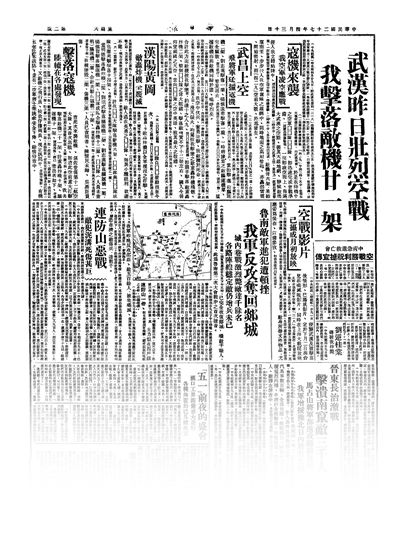

1938年4月30日的《新華日報》。

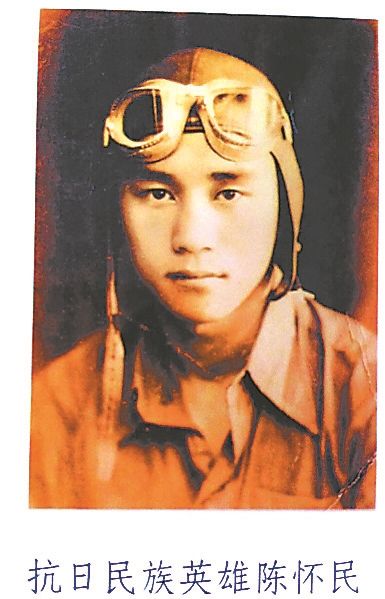

空戰英雄陳懷民

“我失去胞兄的心境,使我設身處地想到你失去高橋先生的心境,想到中日人民竟如此淒慘地犧牲於貴國軍閥的錯誤政策之下,因此我不能不告訴你這個真實!你也許能夠從悲痛的遭遇中,想到人類的命運吧……”

1938年4月29日,日軍轟炸武漢,鎮江籍飛行員陳懷民駕機以身作彈撞毀敵機,與敵同歸於盡。之后在日軍飛行員高橋憲一的衣服裡,人們發現了他的妻子美惠子情真意切盼夫歸的家書。見信后,陳懷民妹妹陳難深感戰爭給兩國百姓帶來的苦痛,動筆給美惠子寫下了開頭這封長信。

戰斗中同歸於盡的拼死厮殺,演化成兩個活著女人之間的對話。信中,陳難寫出了她對“同痛相憐”敵軍妻子的理解和安慰,道明了戰爭給兩個家庭所帶來苦難的悲憫,更彰顯出一個中國女性時刻准備為國犧牲的巾幗抱負。

近日在騰訊視頻開播的“讀信”節目《見字如面》第二季,“直面生死”主題的第一期,就選中了這封信。周迅的朗讀,不僅把人們的記憶拉回到抗戰的烽火歲月,更引發人們對戰爭與和平、人性與大愛的思考。

昨日,記者輾轉聯系到了身在武漢的陳懷民的侄子陳德,他至今仍珍藏著1938年4月30日報道武漢那場空戰的《新華日報》,當日的2版頭條,題為《武漢昨日壯烈空戰,我擊落敵機廿一架》一文中,就記錄了“飛將軍”舍身撞敵的英勇事跡。

在今人的回憶中,在文字的勾連中,歷史的畫卷徐徐展開,一段真實而慘烈的記憶再度重現……

武漢空戰,22歲陳懷民蒼天一撞與敵同歸於盡

前兩天正是 “九一八事變”爆發86周年,陳德和往年一樣,抱著一束花前往武漢東郊的九峰山烈士陵園,憑吊叔叔陳懷民。

雖已是古稀之年,但回憶起往事,電話裡陳老不但聲音鏗鏘,思維更是異常清晰——

1937年11月,國民政府部分機構由南京遷至武漢后,武漢實際上成為當時中國的軍事、政治、經濟中心,戰略地位非常重要。1938年2月,日軍就開始調集大批空軍對武漢進行空襲,企圖摧毀中國軍隊的指揮系統。

4月29日是日本天皇的生日,為向天皇祝壽,日軍出動數十架戰斗機、轟炸機向武漢猛扑而來。中國空軍健兒舍生忘死、奮勇向前。當時22歲的陳懷民擊落1架敵機后,頓時成了眾矢之的,5架敵機將其團團圍住。陳懷民駕機左突右閃,但寡不敵眾,不幸機身中彈。此時,陳懷民放棄跳傘生還的希望,緊握操縱杆,冒著青煙的飛機呼嘯著直扑敵機,與敵同歸於盡。

一聲巨響,隨即,兩團烈火向著長江飄落。青山腳下的江水,永遠記住了英雄陳懷民的名字。武漢三鎮的人民共同見証了這一悲壯時刻。陳懷民的英雄壯舉,使地面上觀戰的中國軍民為之動容,更激勵了仍在空中奮戰的戰友!此役,中國空軍損失戰機12架,傷亡5人,但擊落日機21架,取得抗戰以來最輝煌的空戰勝利,粉碎了日本空軍不可戰勝的神話。

陳德告訴記者,陳懷民撞毀的敵機,是日軍引以為豪的紅武士——高橋憲一的戰機。在日本,隻有作戰中特別彪悍的士兵才會被稱為“紅武士”。陳懷民曾經說過的話,讓陳德銘記至今,“每次飛機起飛的時候,我都當作是最后的飛行。與日本人作戰,我從來沒想著回來!”

空戰結束后,人們紛紛涌向王家墩機場,熱情慰問凱旋的“飛將軍”們,陳懷民的事跡,更是在大街小巷被傳頌。陳懷民的遺體直到6月初才被打撈上來,追悼會於6月5日舉行,武漢民眾集體公祭烈士。為紀念英雄,武漢將漢口的一條街命名為陳懷民路。陳懷民的家鄉鎮江市也將其出生的地方命名為“懷民村”。

三封“和平”信,跨越半個多世紀的尋找

抗戰史研究學者郭迅告訴記者,四二九空戰后打掃戰場時,人們從日軍飛行員高橋憲一的衣袋中發現了一封信和一張照片,這是他妻子美惠子寫給他的家書。“做了飛行士的妻子,總是守著孤淒的日子。所以我時而快樂,時而悲痛,內心深處盡是在哀泣著……”信中還提到了兩個孩子, 字裡行間流露出妻子對丈夫的思念之情,對丈夫安危的擔憂之心。對普通人民來說,戰爭帶來的傷痛,不分彼此。

陳懷民的驚天一撞,讓親人垂淚。本名陳天樂的妹妹,也因此改名為陳難。看到這封來自東洋島國的家書,陳難的心情難以名狀。她痛恨日本侵略者對中華民族犯下的罪行,但照片上美惠子雙眼露出的哀怨、擔憂和思念,也讓她陷入沉思:日本軍國主義分子發動侵華戰爭不僅給中國人民帶來了深重災難,同樣也給日本人民帶來了深深的痛苦,中日兩國人民應該攜起手來共同制止這場罪惡的侵略戰爭。

念及此,陳難提筆給美惠子寫下了第一封信,“我告訴你,我家裡的父母都非常深切地關懷你,像關懷她的女兒一般不帶半點怨恨。我盼望有一天讓我們的手互相友愛地握著,心和心相印著,沉浸在新鮮的年輕人的熱情裡。我們有理由為這個信念而努力。祝你為全世界的和平而奮斗!”

郭迅通過查閱史料告訴記者,陳難的信公開發表后,媒體用多國語言向世界廣播,掀起了全世界反法西斯的輿論熱潮。陳難繼承哥哥的遺志,從軍抗日。1939年在重慶,周恩來以軍事委員會政治部副部長的身份接見了陳難,並對她說:“你哥哥陳懷民為國捐軀,是一位了不起的民族英雄,你給美惠子的信,我看了,寫得好,不只是寫給美惠子的,也是寫給日本人民的。”

不過,由於日本軍國主義對信息的封鎖,美惠子當時並沒看到這封來自異國的信。 1988年4月29日,正是陳懷民烈士犧牲50周年紀念日,年逾七旬的陳難千裡迢迢從長沙趕到南京,在航空烈士墓前為哥哥獻上花圈。這天,陳難又一次揮筆,為美惠子寫了第二封信。但由於年代久遠,又沒有美惠子的確切地址,這封信一直無法投遞。

1990年,經多方協助,美惠子終於在時隔半個多世紀后知曉了這一切。原來,美惠子和高橋新婚后不久,高橋就隨軍出戰。此后,美惠子改嫁、搬家,對異國他鄉的尋找一無所知。當讀到陳難跨越50年寫下的兩封信,71歲的美惠子泣不成聲,請人轉達她對陳難的感激之情。

陳難得知這一消息后,也按捺不住內心的激動,給美惠子寫下了第三封信,“美惠子女士,盡管我們倆的國籍不同,遠隔海洋,但我們的心是相通的。讓我們像親姐妹一樣,為中日兩國人民世代友好作出貢獻!”

不幸的戰爭,讓陳難與美惠子都失去了親人。陳難以中華兒女特有的寬闊胸懷,撫慰一位異國婦女心靈的創傷,表達了世界人民共同反對法西斯和祈願和平的心聲。

不惜筆墨,《新華日報》鼓舞全民抗戰信念

武漢空戰期間,正值《新華日報》創刊之際。武漢石門峰紀念公園的嚴浩是一位抗戰史專家。他告訴記者,當年《新華日報》不惜筆墨報道武漢空戰,鼓舞了全國民眾抗日的信念。

嚴浩介紹說,武漢空戰主要有三次大捷,其詳細情況在當時《新華日報》報道中均有具體的呈現。“第一次大捷發生在1938年2月18日,隨后的相關報道持續了好幾天,很是鼓舞人心。”嚴浩說,當時正值南京失守,國破家亡的危機籠罩著神州大地,到處人心惶惶。“二一八”武漢空戰的勝利,無疑是為當時惴惴不安的百姓們注入了一針強心劑。《新華日報》20日發表的短評《慶祝空軍勝利》更是將這一消息傳向各地:“前日敵機侵襲武漢,我空軍健兒奮勇殺敵,擊落敵機 11 架,為我空軍在漢第一次空前大捷,此種壯烈戰績實為我空軍無上光榮。”

相對於首勝的全然喜悅,武漢空戰第二次的大捷即四二九空戰,則極為慘烈。嚴浩回憶起自己所看過的資料,不禁唏噓:“那一次我軍損失了12架戰斗機,傷亡5人,換來了擊斃日寇飛行員50余人、生俘2人的重大勝利。懷民烈士便是在這場戰役中英勇犧牲的。”

五卅一空戰,是武漢大空戰三大戰役中的最后一次大規模的戰斗。1938年6月12日,《新華日報》頭版頭條刊登社論《保衛大武漢》,冷靜分析了三次戰役后的局勢,積極動員全民保衛武漢:經過戰士們的英勇奮戰,“敵軍已被阻擊於我們所選擇的有利地區”,“使我軍能夠得到內線作戰和外線作戰的密切配合”,使敵軍在兩條戰線夾擊下,“受到大量的消耗和過分的疲勞,以造成我軍在戰略上反攻的有利條件”。嚴浩認為,現在看來,《新華日報》對當時情勢的分析“相當精准”。

6月5日,在湖北舉行了紀念中國空軍烈士的追悼會,各界知名人士和武漢市民總共兩萬多人致祭。“當時的中共代表周恩來、陳紹禹、秦邦憲也參加了追悼會,向烈士家屬致以誠摯的慰問,慨嘆各位志士‘義薄雲天,捐軀報國’。” 嚴浩認為,正是由於當年《新華日報》對那三場戰役的真實報道,多年后成為那段歷史沉默的見証者。

烈士陳懷民,從鎮江走出的空戰英雄

“很遺憾,我從來沒能見上叔叔一面,”陳德回憶道,“但是叔叔的英雄事跡伴隨著我長大。我的父親、姑媽和爺爺奶奶都以他為傲。”

陳德的父親陳天和,是陳懷民的兄長,兄弟之間的情誼非常深厚:“爺爺陳子祥是鎮江人,我父親和叔叔都生在鎮江,長在鎮江。”白蓮巷29號是陳氏家族的故居,直至1937年12月鎮江淪陷后,一家人才被迫背井離鄉,來到武漢避難。

在陳德童年的記憶裡,自己對這個未曾謀面的叔叔並不陌生:“小時候的家裡,有兩隻樟木箱子,外面用一幅畫裹著,箱子裡面藏著叔叔的勛章和佩劍。爺爺奶奶經常望著箱子出神。”

天氣晴朗的時候,奶奶會把那幅畫拿出屋外晾晒,她告訴陳德,這幅畫上畫的是四二九空戰的場面,而“畫布”本身,是當年陳懷民撞機犧牲時身上所披裹的降落傘。“降落傘是黃色的底面,材質像緞面一樣,在陽光下泛著光。”

可惜,之后由於種種原因,很多遺物都散失了。陳德通過QQ視頻,指著攝像頭裡的箱子說,“大的物品就隻有那兩個箱子還在,其他還留存了一些當年的歷史照片和資料。”

在南京抗日航空烈士紀念館1號館的展廳裡,陳列著一條珍貴的手鏈和一副手套,這兩件文物是陳懷民送給妹妹的禮物。手鏈是陳懷民在中央航校畢業時專門為妹妹打造的,正面中央印著中央航校校徽,背面刻著“畢業紀念,1936年5月天民贈”字樣。陳德告訴記者,陳懷民原名陳天民,參軍后改名懷民,意思是將來要有所作為,愛國懷民。四二九決戰前夜,陳懷民將自己的一副航空手套留給了妹妹。不想,第二天就陰陽相隔。

多年來,陳德一直致力於追溯和還原陳懷民的生平事跡,以此向世人展現一段完整的歷史史實。“其實四二九空戰並不是陳懷民第一次撞毀敵機。早在台兒庄戰役中,叔叔就擊落兩架戰機,並撞毀了一架敵機。”

陳德曾聯系上陳懷民的戰友張光明,台兒庄戰役中,張光明曾與陳懷民並肩作戰,兩人先后因飛機中彈隻能跳傘。“張光明當時先一步跳傘成功,落入了一個村庄,但不見陳懷民的蹤影。張光明便和村民們順著叔叔跳傘時的大致方向進行搜救。”最后在水塘裡找到了昏迷的陳懷民。

1937年9月,日軍出動百余架飛機大舉轟炸南京,陳懷民奉命警戒浦口上空,正遇日軍驅逐機4架。他以一敵四,數分鐘即擊落敵機一架。陳德回憶說,當時,我叔叔緊追不放,不料陷入另外一個敵機群的火力網。叔叔的飛機油箱不幸中彈,他通過迫降的方式甩開了敵人,但由於身體被彈出座艙,受傷嚴重,后經江浦縣高望鎮農民救護,把他送往南京中央醫院治療,他才脫離危險。后來我爸爸去看望他,他說:“打仗就不能怕死,我上了天就沒有准備活著回來,否則,作戰中就會挫傷自己的意志。”

“叔叔的英年早逝讓我們很痛心,但全家從不后悔支持他的行動。”在陳德看來,陳懷民是一個敢想敢做、極具行動力的男子漢,多次的死裡逃生並沒有讓他在敵人面前退縮。在決戰前的一晚,陳懷民回家看望親人。面對母親的擔憂和挽留,流下了淚水的他並沒有動搖自己的信念:“打仗必然有犧牲……我是為了國家和老百姓而死,死得有價值。”

戰爭讓兩個國家的人民都遭遇到了巨大的磨難。陳難作為烈士妹妹,對於戰爭的情感十分復雜,她同情著被軍閥拖入戰爭深淵的無辜的日本百姓,也痛恨著造成了中華民族巨大傷痛的日軍侵略者。2007年,這位傳奇的女士安然離世,為后人留下了寬容堅韌的精神遺產:“珍惜和平,不忘歷史。我們能夠原諒錯誤,但絕不忘記它們所帶來的傷痛。”

鏈 接>>>

兩封信

憲一君:

不知怎的總放心不下,想接到你的來信……我甚至有時想到不做飛行士的妻子才好,做了飛行士的妻子,總是守著孤淒的日子。所以我時而快樂,時而悲痛,內心深處盡是在哀泣著!有時想到已經有許多無辜的人犧牲,不再回到這個世界上來,而你還健在的事,故能自己安慰自己,不過過了三四天,依然心灰意冷了!……家裡人無限挂念著你,希望你好好保重身體。光是死拼不是榮譽的事。我是祈求著你十分小心去履行你的職責!

看護孩子的保姆,她每每替孩子(編者注:信中提到的“孩子”是高橋憲一的兩個弟弟)洗過澡以后,就很關心地把他們放進溫暖的被窩裡去。孩子總是睡得爛熟的。這兩個孩子,每天是在大笑中過日子……

美惠子

四月十九日

高橋憲一美惠子女士:

……(編者注:此處介紹空戰情況,略)

我失去胞兄的心境,使我設身處地想到你失去高橋先生的心境,想到中日人民竟如此淒慘地犧牲於貴國軍閥的錯誤政策之下,因此我不能不告訴你這個真實!我的母親,她隻有傷感地凝望著漫不經心的江水和慘淡的月色,讓慘痛的回憶敲打著她年老將斷的心弦。然而青春多情的你,片片櫻花也會引動相思。你也許能夠從悲痛的遭遇中,想到人類的命運吧?!

懷民哥哥堅毅地猛撞高橋的飛機,和高橋君同歸於盡,這不是發泄他對高橋君的私仇。他和高橋君沒有私人仇恨,他們只是代表著兩種不同力量粉碎了他們自己。他雖久已抱了為國犧牲、為正義奮斗的決心,而這事變的迅速到來,卻給予我的刺激太大了。

由於我強烈的哀傷,我就常常思念到你。想到你的整天在笑中生活著的兩個孩子和你此后殘缺淒涼的生涯,我恨不能立刻到貴國去親自見到你,和你共度友愛的生活。我決不會因為你們國家的軍閥對我們侵略而仇恨你,我深深了解你們那被瘋狂的軍閥壓迫的痛苦。

既然這樣,你應該以愛護全人類,救自己救人類的熱忱,來防止自己國內軍閥的跋扈。我們要使兩個國家以及全世界所有國家,從侵略戰爭的悲慘命運裡解放出來。

我還得告訴你,我是厭惡戰爭的。但我們中國是為了抵抗暴力而戰,這種戰爭是維護正義和人道的。貴國軍閥對中國人民的殘暴行為和強佔中國領土的野心一天不停止,我們每一個中國人,不分男女老少,都將參加到更猛烈、更強化的斗爭裡去,即使粉身碎骨,也絕沒有一個人會屈服!

末了,我告訴你,我家裡的父母都非常深切地關懷你,像關懷她的女兒一般不帶半點怨恨。我盼望有一天讓我們的手互相友愛地握著,心和心相印著,沉浸在新鮮的年輕人的熱情裡。我們有理由為這個信念而努力。

祝你為全世界的和平而奮斗!

陳 難

書於一九三八年五月三十一日

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”