2018年04月12日13:42 來源:湖南日報

3月30日,蕭石英指著蕭克一家的照片說,蕭星華的背帶褲是自己穿過的。黃春濤 攝

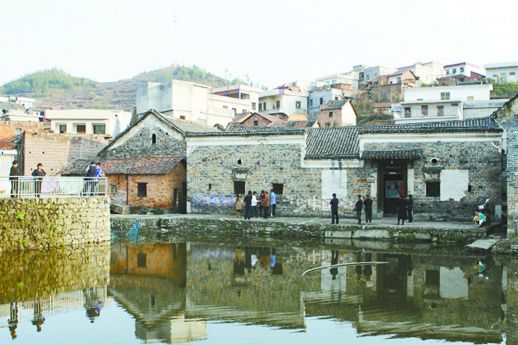

嘉禾縣蕭克故居外景(資料圖片)

人物簡介

蕭克(1907.7.14-2008.10.24)湖南嘉禾人,革命家、軍事家、軍事教育家,原中顧委常務委員,政協第五屆全國委員會副主席,中共第八、第十一屆中央委員,第十屆候補中央委員。1926年參加國民革命軍,翌年加入中國共產黨,參加了北伐戰爭和南昌起義。歷任紅六軍團軍團長,紅二方面軍副總指揮,紅31軍軍長,晉察冀軍區副司令員,冀熱遼軍區司令員,華北軍區副司令員兼華北軍政大學副校長,第四野戰軍參謀長兼華中軍區參謀長。新中國成立后,任國防部副部長,農墾部副部長,軍政大學校長,軍事學院院長兼第一政委。1955年被授予上將軍銜。創辦中華炎黃文化研究會,主編 《中華文化通志》。

(摘自人民文學出版社《蕭克回憶錄》2018年1月版)

清明過后,嘉禾縣袁家鎮小街田村天朗氣清。村中一口方塘,四周民居環繞,眾多現代新宅中,一座磚木結構老屋格外引人注目。

這裡是開國上將蕭克的故居,也是湘南起義舊址群——中共嘉禾南區支部活動舊址。

老屋殘破,僅剩幾件舊家具,現已無人居住,卻不冷清。最深處的廳屋內,紀念花束與爆竹的紅色碎屑十分惹眼。

“經常有人來故居參觀學習。”說話的老人名叫蕭石英,今年77歲,是蕭克侄孫,也是蕭克故居的義務講解員。

蕭克,新中國開國第一上將。他一生始終嚴於律己、存真求實、儉朴低調﹔他嚴格約束親屬,不准搞特殊﹔他愛護戰友、部下、群眾,有情有義有擔當。家人后輩承襲其風骨,以奢華為恥,以奮斗為榮,生活安然自得。

1 不能伸手向黨和政府要這要那

蕭石英拄著拐杖,從蕭克故居旁的出租屋裡走出來。他說,他7歲時被蕭克接到北京,共同生活了10年,在蕭克家風的熏陶下長大。回到家鄉后,干農活、做代理訴訟,生活清貧,但他沒想過向政府要求點什麼。

“三爺爺(蕭克)不准的!他說過:‘我參加革命是為中國四萬萬同胞,不是為了你們。因此,我嚴格禁止你打著我的招牌,向黨和政府要這個要那個。’”說這話時,蕭石英神情嚴肅,字字鏗鏘。

1981年12月,蕭克回到故鄉,母校嘉禾縣第一中學請他去講傳統。他第一句話就是:“現在環境好多了,希望你們為振興中華而努力學習,不要想有靠山,我最反對利用職權搞不正之風。”

老家的侄子、外甥,蕭克一個也沒有介紹出去工作。有個侄兒曾寫信給蕭克,要求照顧。蕭克回信告訴他:“學習全靠自己,自己沒有本事,找靠山也無用。”這個侄兒聽了蕭克的教誨,發奮讀書,考上了大學,后來成為一名大學老師。

搞特權是可恥的,要自己干出成績。這種觀念烙印在蕭家子孫的心裡。

蕭克孫子蕭雲鬆從首都師范大學畢業,打算參軍,但是體重輕了0.5公斤,不符合要求。旁人覺得,這點小事,蕭雲鬆讓家裡打個招呼就行了。其父蕭星華第一個反對:“不能壞了規矩。”他對兒子說,你讀了師范大學,還是教書比較好。

2008年,蕭克在北京逝世,蕭石英、蕭化文等20多位親屬從嘉禾到北京奔喪。葬禮結束后,20多位親屬一致謝絕了治喪工作人員給他們買返程車票的提議。

蕭石英代表家屬告訴工作人員:“我們不能壞了將軍一生的規矩,要讓他走得安心。”

2 在修譜的家書中強調“勤勞勤儉”

由蕭克秘書張國琦創辦的微信公眾號“兵者文化”曾披露了三封蕭克家書。張國琦從1980年開始擔任蕭克秘書,直至將軍去世。

三封家書中,有兩封強調要“勤勞勤儉”。

1957年,蕭石英轉學回到嘉禾后不久,收到蕭克的信。信中囑咐:“石英暑假回家后,一定要參加體力勞動,現在社會不勞動的人是沒有用處的。”

1994年,蕭氏宗族開始修譜。蕭克得知后,寫了“勤勞勤儉”4個字寄到修譜的辦公室,后又寫信給侄兒蕭祖保,說蕭姓村庄位處山區,先祖經過多年辛苦才得以建成,所以“修譜也要發揚先代和后來勤勞勤儉的精神。”

蕭克出生在貧苦的書香世家。他在嘉禾縣甲種師范簡習所讀書時,總穿著一件破舊的藍布長衫,與有錢人家子弟對比格外寒酸。但他並不以此為恥:“我曾讀過宋濂寫的《送東陽馬生序》,深受文中‘貧非罪’的觀念影響。”

身居高位后,蕭克儉朴作風不改。家中大人的衣服改了給孩子穿,洗頭洗澡水存起來沖馬桶,住舊房,常吃窩頭糙米。

在蕭克故居內,有一張蕭克和夫人蹇先佛、兒子蕭星華的合影。照片中,蕭星華穿著一條背帶褲。后來,這條褲子蕭石英從小學穿到讀初中,褲腿短了就接上布加長。

蕭克子孫把節儉視作理所當然。蕭雲鬆讀研究生時的一位師兄形容他:一年四季穿著一件洗得發白的舊軍褂,永遠系著風紀扣﹔騎一輛根本不用鎖的舊自行車,躲在畫室的角落裡自得其樂地畫他的世界。

“離家半紀經百戰,至今耄耋始還鄉。全村老小傾家出,季子歸來無錦裳。”蕭克在1981年寫的《還鄉吟》,被蕭石英刻在故居銅像的底座上。

功成名就之后衣錦還鄉,是許多人的願望。蕭克回來時,隻帶著多處槍傷、一股英武的軍人氣質和滿腔對家鄉人民的深切關懷。

3 有情有義,存真求實

1981年,蕭克帶著深情奔赴家鄉。他從福建漳平、汀州,經過江西瑞金、崇義,進入湖南后,沿著汝城、宜章、臨武到嘉禾。這是他回溯當年從家鄉走出的革命之路。

一路上,他特意去祭拜了原紅二十八團團長王爾琢的墓﹔打聽到原白沙區蘇維埃主席歐祖光早已犧牲的消息,要求當地政府為其女兒落實烈士家屬待遇﹔聽說一起戰斗、參加領導湘南暴動的陳東日烈士還有一個女兒,他立刻繞道前往探望,回憶往昔,難過地流下眼淚。

跟他一起戰斗過的人,他都要去看看。人在看人,人不在就看親屬子女,沒有親屬子女,就看他們的房子。在嘉禾的3天時間,他用兩天半探望了當年的戰友及其親屬,在自家的時間不足4小時。

對親屬要求極其嚴格的“鐵面將軍”,有情有義,存真求實。

土地革命時期,在部下遭到“肅反”,將要被行刑的關鍵時刻,他站了出來,保住100多人的性命,留下“蕭克刀下留人”的美談。

在文革期間下放到江西“五七干校”接受再教育時,不少搞專案的外調人員來調查歷史情況,他“始終抱定‘實事求是’的宗旨,堅決不夤緣時會”,不誣陷別人。

在十一屆三中全會前的中央工作會議上,陳雲提出要為彭德懷平反昭雪,並將其骨灰安放在八寶山。蕭克最先表示同意。當時很多人感到驚奇,因為1958年反教條主義時,彭德懷使蕭克蒙受的冤屈尚未平反。蕭克認為,不管彭德懷過去對自己怎樣,他的事“既是冤案,就該昭雪”。

大家因此敬愛他。蕭克在“五七干校”勞動時,很多人來看望他。有曾在其部隊當過伙夫的當地農民﹔也有曾經的通訊員,徒步跨越好幾個縣,隻為探望“蕭師長”。

4 信念堅定,永葆初心

一個人在逆境中的人生態度,彰顯他的格局,這是家族傳承的重要因素。

1958年,蕭克被錯誤打倒,在等待重新分配工作的日子裡,他對自己說:“我不知道自己未來的命運如何,但有一個信念堅定不移,那就是不管到哪裡,不管干什麼,我不會消沉……我想,既然沒有申辯的自由,我就用行動來申辯,用努力工作來証明我對黨的忠誠。”

次年,他被分配到農墾部工作。“到農墾部工作我是高興的。”蕭克理性分析,做農墾工作既直接參加國家的經濟建設,又沒完全脫離自己熟悉的部隊工作,很適合自己。他積極學習農業知識、現代主要農業生產工具知識和技術。

后來,在文革中,蕭克又被下放到江西“五七干校”接受再教育。蕭克仍想:“盡管我已年過花甲,但我還是那個氣概,不服氣,更不悲觀。”

此次,蕭克“做了不再回領導崗位的准備”,自己買菜、燒飯、砍柴、補衣服,並根據自身的體力和愛好,選擇學習木工作為今后安身立命的技術,他做出的家具有模有樣。

除了被褥和換洗衣服,他隻帶了一隻大書箱,裡面裝滿了馬克思主義的30本書和《史記》《資治通鑒》等文史哲經方面的書籍,希望利用閑暇時間,彌補幾十年來無暇系統學習理論的缺憾。

蕭克在自傳《蕭克回憶錄》裡直言,幾十年的革命斗爭經歷磨煉了他的心性,因此“雖然處於受審的境地,但始終保持堅定的信念和樂觀的情緒”,同時“通過學習,思想上、精神上得到了一種解脫和慰藉,胸懷也隨之而開闊。”(記者 龍文泱 通訊員 鄧和明)

採訪手記

最是難得心坦然

龍文泱

翻閱蕭克的資料,與其子孫對話,讓我感觸最深的,是他們面對人生的那份坦然。

從戰火中走來的蕭克功勛卓著,卻絲毫不計較名利,反而極其奮進、謙虛、儉朴。在他的心裡,不覺得自己干革命、不顧性命為祖國和人民沖鋒陷陣是多麼特別的事情,他覺得理所應當。

蕭克不僅嚴於律己,也嚴格要求家人。蕭星華是蕭克和夫人蹇先佛的第二個孩子,也是殘酷戰爭環境中他們幸存下來的唯一孩子。按情理來說,蕭克對這個獨苗苗適當地寵愛一點也無可厚非,但他一直堅持嚴教。同樣,對於大哥的孫子蕭石英,蕭克雖然把他從形勢險惡的家鄉接到身邊撫養,但也沒有絲毫溺愛。

大家都說蕭克很嚴格,但沒人覺得委屈。蕭星華穿著補丁衣,在學校裡被老師和同學認為家庭貧困,他卻從不覺得羞恥﹔蕭石英17歲回到故鄉后,當農民、做代理訴訟,生活清貧,但他認為自己就是普通群眾,不應該要求特殊照顧。

當我問蕭石英:“你到三爺爺身邊時才7歲,不覺得那些要求對你來說太嚴了嗎?小時候有不適應的地方嗎?”

他脫口而出:“沒有啊,就是應該這樣啊。”他的話語裡自始至終都帶著一份坦然,語言質朴,卻深深地打動了我。

這份坦然是如何傳承的?一方面,蕭克言傳身教、以身作則,家人耳濡目染、上行下效﹔另一方面,蕭克不斷延續家傳的詩書傳統,豐厚的文化底蘊給人的心靈賦予了強大的力量,能抵御花花世界的誘惑,堅定自己的信仰。

我們常常痛苦、糾結、不平,是由於內心欲望太多,自我約束太少。

應該學學蕭克上將和他的家人,用坦然釋懷人生。

聲音

蕭克的精神傳承:“三正”與“三不准”

尊師重道,儉朴低調,存真求實,獨立思考。

——蕭克秘書張國琦

在我和弟弟上小學前,祖父就開始手把手地教我們寫毛筆字。

他要求我們寫字時要做到“三正”:身正、紙正、心正。所謂身正,就是坐姿要端正,不能東倒西歪﹔紙正,就是將紙置於身體正前方的桌面,不能偏斜﹔心正,則要凝神靜氣,心無旁騖,專注運筆。我們在練習書寫時稍有懈怠,祖父就會馬上提醒,告訴我們在家鄉的私塾裡,先生不能容忍懈怠,會用教鞭敲打學生。現代教育不再體罰學生了,但要求不能放鬆。

當初我不甚理解,后來逐漸有所感悟。所謂字如其人,傳統書法之所以能成為一門藝術,不僅在於賞心悅目和修身養性,更承載著書寫者的志向和信念。

——蕭克孫子蕭雲志

蕭克將軍一生不愛名、不愛利,始終堅持廉潔自律、艱苦朴素的革命傳統。

蕭克生前給家人提出了“三不准”要求:老家房子不准重新裝修,自己去世后不准大操大辦,家人不准隨便伸手向國家要錢、要照顧。幾次回到嘉禾,他都與鄉親們同吃同住。他用非凡的人格,教育、激勵了整個嘉禾的百姓。

我們把蕭克將軍故居作為紅色教育基地、反腐倡廉教育基地,取得了良好的效果。近10年來,我縣涌現出來的見義勇為先進個人層出不窮。其中,獲得縣級以上表彰的見義勇為先進個人109位、市級以上的29位、省級以上的11位,連續幾年都有干部群眾被授予全國最美家庭、全國最美教師、最美學生等榮譽稱號,新聞媒體贊譽我縣為“勇者嘉禾”“紅色嘉禾”。

——嘉禾縣委常委、縣委宣傳部部長康艷芝

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”