陳答才 呂越穎

2018年07月01日15:42 來源:光明日報

《在西北局的日子裡》 石杰、司志浩主編 陝西師范大學出版社

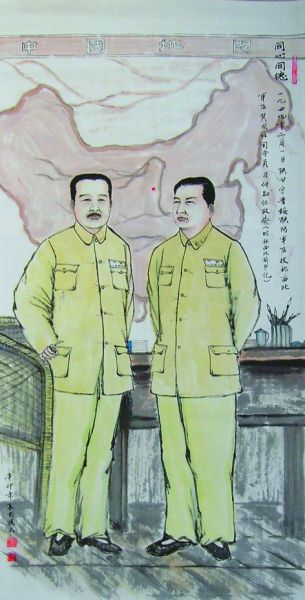

《習仲勛與賀龍在西北軍區》(油畫) 吳百兆創作 圖片選自《在西北局的日子裡》

1949年夏,習仲勛(前右)、賀龍(前中)、李井泉(前左)等在西安合影。圖片選自《在西北局的日子裡》

西北的黃土地上,珍藏著值得我們永遠銘記的紅色歷史和文化記憶。筆者作為黨史研究者和教學人員,歷來認為,除了正史和傳記,口述歷史應是重要的研究資料來源。出自親歷者、當事人和知情者的口述,除了細節豐滿,鮮活而生動之外,還可以彌補正史敘述之不足,是學習和研究黨史不可或缺的文獻資料之一。

由石杰、司志浩主編的《在西北局的日子裡》一書,是“紅色延安口述·歷史”叢書中的一種,書中記述了彭德懷、習仲勛等老一輩革命家的工作、生活情況,為西北局研究提供了大量第一手珍貴資料。該書以人物為主線,以親歷者、當事人、知情者的講述與回憶來補充黨史中的歷史要點和歷史細節,還原歷史事件,呈現中共中央在延安13年的歷程,再現一個本色、真實的延安。

尊重歷史,口述資料來源於多年的追蹤訪談

有學者考証,中共黨史上,從1935年至1966年間共存在過四個曾以“西北局”為名稱的領導機構。應該指出,《在西北局的日子裡》主要關注的是通常意義上所指的、存在了13年的西北局(自1941年5月至1954年12月,分為延安時期和西安時期)的歷史。由於各種原因,相關研究尚存在較大空間。歷史發展至今,老一輩西北局領導不少已經作古,從書中可以了解到,編者從2009年就開始了對西北局老同志的採訪,彼時,受訪者中年紀最輕的也已80有余。為寫成此書,編者採訪了不少當事人、親歷者和知情者,其中包括:曾任中共中央西北局常委、組織部副部長等職的張邦英,西北局組織部干事、秘書、辦公室主任何載,西北局速記處速記員馬鬆林、馬淑芳、張玉英,西北局政策研究室主任黃植的夫人史宏、研究員紹繼堯,西北局總務科科長張振邦,生產科、審計科會計張克,西北局習仲勛同志秘書張志功、警衛員孫炳文,西北局警衛員王志強,西北局黨校圖書館工作人員郝樹華,以及在西北局總務科、辦公廳行政處工作過的彭壽仁等人。可見,通過口述實錄為讀者呈現出較為真實、准確的史料是創作團隊的一大出發點。但作為補充,編者還在已出版的書籍文獻、報刊資料中對相關內容進行挑選、整理、提煉,在娓娓訴說歷史的同時關注到了理論層面的內容,給讀者留下了甄別與思考的空間,如此慎重與縝密,無疑為此書的質量提供了基本的保障。

大背景清晰,小細節豐滿

該書內容豐富,重點突出。延安時期,西北局一方面領導著陝甘寧邊區的具體工作,支持和協助著黨的事業,另一方面又得到中共中央直接的幫助和指導,在其存在期間,雖幾經改組,但始終發揮著重要且特殊的作用。在關注點方面,這本書既反映了西北局緊張有序的工作,又呈現了革命工作者充實多彩、風趣盎然的生活。在展現方式上,既有朴素平實的口述記錄,又有富含感情的懷念小詩。其中有關彭德懷、習仲勛、劉志丹、王震、馬文瑞、常黎夫、張德生、賈拓夫、趙伯平、曹力如、孫作賓、黃植在西北局工作和生活的內容相當豐富。另外,此書以長期主政西北、曾任西北局書記、第二書記的習仲勛為展現重點。其中,有關習仲勛在黨的建設、統一戰線、土地改革和民族宗教工作等方面的創造性發揮有諸多記述。

生動鮮活,可讀性強。本書以第一人稱的敘事視角為主,材料鮮活,情感真切,充分發揮了口述史所獨有的文字吸引力。同時,為了更直觀形象、深入人心,編者利用百余幅配圖營造了較強的歷史現場感,提供了相當的信息量。

框架巧妙,寫法新穎。目前,學界關於西北局的研究主要循著以下三種思路開展,一種是以其歷史地位和作用、組織機構系統、軍事和土改以及民族宗教等具體工作為主要研究對象,第二種是在延安整風的背景下將西北局高干會議作為專題進行探討,第三種則把西北局領導人作為研究的切入點和重點。《在西北局的日子裡》注重吸收相關成果,一方面,時間節點明確、集中,對史料進行深入的挖掘。另一方面,又通過對西北局進行橫斷面的“切割”,既務實又務虛,將其中的人與事、情與理的元素充分融合,使本書具有較為客觀的品性。圍繞西北局很好地還原了一段歷史、一個群體、一種精神。由此,該書可定位為一部關於抗日戰爭、解放戰爭的斷代史和專題史。

親歷、親見、親聞,令黨史人物更加立體、豐滿

首先,《在西北局的日子裡》是對《習仲勛傳》《彭德懷傳》的重要補充。編者通過深入挖掘史料,將習仲勛、彭德懷在西北局期間的工作、生活更加細致地進行描述,提供了一些鮮為人知的歷史細節。尤其是聚焦習仲勛經過在西北局的錘煉,實現了從“年輕有為”到“爐火純青”的轉變過程。同時,創作團隊深入民間,記錄下了西北局相關人員的親歷、親見、親聞,傳遞了革命老人對相關歷史事件和人物的評價,也將他們的豐富感情融入其中,實現了多種聲音的對話和多種情感的交匯。這樣的作品,無疑令黨史人物更加立體、豐滿。

其次,是傳承紅色基因的一部力作。對於歷史著作,能否有效傳播精神的力量,是創作者面臨的大考。正如后記所指出的:感動與感悟的歷史,更需要一種精神傳遞的意義。“滄桑看雲,赤子情懷依舊”。在西北局工作過的同志,在接受採訪中多對當時上下級干部密切和諧的關系記憶猶新,對黨與人民的魚水之情反復回味,對當時革命的樂觀主義印象深刻,對那段追尋理想、追尋光明的歷史深切緬懷。由此,《在西北局的日子裡》可以視為對延安精神生活狀態的一個側寫。正是這些精神要素的充分展現,賦予了這本書應有的歷史質感。畢竟,紅色歷史的優秀基因特質不該隻令人激動一陣子,而是使人銘記一輩子。

這是一本不忘初心教育的生動教材。一部作品,如果能在滿足好奇、感動人心的同時,還能引人深思,那它就具備了超出一般性圖書的價值。本書不僅僅展現了西北局革命者的形象,也讓讀者體味到中共黨人即使面對物質匱乏的狀況,卻依然感覺“最快樂、最充實”的崇高,感受著諸如“回憶過去,激勵我永不止步”這樣題詞背后的深情,感動於他們始終不忘夢想和責任的赤誠。同時也令人不禁思索:身為黨員,為什麼要堅定理想信念、堅定什麼樣的理想信念、如何堅定理想信念﹔自身在學習、工作和生活上與黨的光榮傳統和優良作風相比,還有哪些差距,等等。如今,黨帶領人民挑起堅持和發展中國特色社會主義、實現“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的中國夢之重任,《在西北局的日子裡》的出版無疑恰逢其時,稱得上是一部集展示性與參考性於一體的好教材。

縱觀全書,雖有遺憾,但總體上看,此書依舊不失為一部有質量、有看點、有價值的作品。無論是對深入研究西北局懷有興趣的學者,還是對延安那段說不完、道不盡的歷史熱心的人們,翻一翻這本《在西北局的日子裡》,應該多少能讀有所悟、學有所獲。

(作者:陳答才,系陝西師范大學馬克思主義學院教授﹔呂越穎,系陝西師范大學馬克思主義學院博士研究生)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”