戴敏

2018年07月25日09:28 來源:福建日報

位於新羅區東肖鎮隘頭村的革命烈士紀念碑,立有包括陳客嫲在內的二十多位烈士的名字。戴敏 攝

現代漢劇《陳客嫲》1958年參加全省匯演劇照(資料圖)

陳客嫲(資料圖)

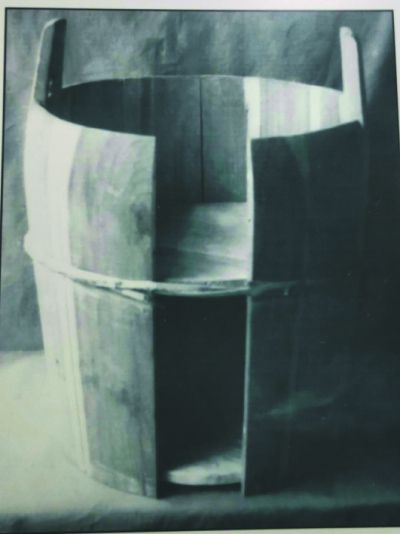

用於送情報物資的夾層桶(資料圖)

7月17日至20日,閩西紅色故事宣講團前往龍岩各縣(市、區)集中宣講。宣講現場,宣講團的10名成員再一次用滿懷深情、震撼人心的演講,演繹出以陳客嫲、范達春等為代表的革命先輩們的英雄故事,將大家重新帶回到那激情燃燒的紅色歲月中,感受閩西紅土地上的紅色精神。

陳客嫲是一名普通的閩西老區婦女,為了革命,她奮勇向前,被槍決死裡逃生后,再次投身革命,最終犧牲。在閩西這塊有著光榮革命傳統的紅土地上,在血與火的崢嶸歲月裡,一位位像陳客嫲這樣的閩西工農群眾,始終“聽黨的話,跟黨走”,為中國革命勝利付出了巨大犧牲、作出了重大貢獻。

烈火中永生

作為一名接頭戶,陳客嫲的故事在新羅區早已流傳許久。

新羅區委黨史研究室主任符維健,一直致力於研究閩西紅色歷史與人物,為此他曾整理寫下陳客嫲等英雄人物事跡文章數十篇,“她的故事打動了我,作為一位農村婦女,她真正做到了為了革命拋頭顱洒熱血”。

1885年,原名邱清玉的陳客嫲出生於龍岩東肖鎮隘頭村(1953年以前屬永定管轄)的貧苦家庭,從小當童養媳,嫁東肖后田村后,村裡人稱她為“客嫲”,陳客嫲30歲喪夫,艱難度日。

“她的前半生就像許多閩西普通農村婦女一樣,平凡而普通。”符維健說,改變從1928年開始,當年后田暴動后,陳客嫲分得田地,她從心坎裡感謝共產黨,送獨子陳玉清參加紅軍,不幸的是,1931年兒子被殺害。后來,她的胞弟和侄兒也在戰斗中犧牲。

在1992年由鷺江出版社出版的《龍川英豪》中,講述了陳客嫲參加革命后的故事。家人犧牲后,陳客嫲擦干眼淚,決心跟黨走,紅軍長征后,她冒著生命危險,千方百計為游擊隊送糧、鹽和日用品,為了運送物資,陳客嫲還發明了用特制雙層糞桶(上盛干糞,下藏米鹽)的巧妙辦法,瞞過哨兵,接濟游擊隊。

為游擊隊送情報、糧食、照料傷員……陳客嫲被游擊隊的同志們親切地稱為革命的“老媽媽”,但反動派卻對她恨之入骨。

1936年9月的一天下午,游擊隊領導人在她家開會,陳客嫲照例在家門口補衣放哨,此時國民黨兵突然進村,陳客嫲立即大喊暗號提醒屋裡開會的同志離開,但自己卻被抓住。在牢中,陳客嫲遭遇了嚴刑逼供,但最后仍沒有說出游擊隊的行蹤。最后,陳客嫲與其他6人一起,被帶到東肖鎮白土圩后埔邦排(當時敵人常在此殺害革命同志)空地上,一陣槍響之后,陳客嫲倒了下去。

幸運的是,子彈只是穿過陳客嫲的下巴,她幸運地活了下來。傷養好后,她又在村裡活動開了,日子一天天過去,陳客嫲活著的消息也終於被敵人知道。

1937年1月,陳客嫲再次被捕,任憑敵人審訊拷打,她始終閉口不言,敵人威脅道:“上次用槍沒有打死你,這次要用火活活燒死你,看你的命有多硬。”面對敵人的威脅,陳客嫲從容地說:“我已經死過一次,我要為革命再死一次。”1937年1月25日,在東肖墟場附近,陳客嫲被活活燒死。

陳客嫲犧牲后,被親屬葬於后田村排呀山,1958年由中共東肖公社委員會、東肖人民公社委員會修建立碑。1954年,陳客嫲被評定為烈士。

故事永流傳

紅色故事留存在記憶裡,紅色歷史雋寫在書頁上,紅色基因流淌於血液中。發生在閩西紅土地上的一段段革命故事,如今依舊被完整地保存下來,在后人的演繹下,在舞台上越發閃亮。

在龍岩“紅古田”杯紅色故事演講比賽中,陳客嫲的故事成為被講述最多的紅色故事之一,選手們或展現陳客嫲為游擊隊運送物資時的機智勇敢,或回憶陳客嫲兩次被捕時的無懼無畏,用精彩的演繹讓觀眾們一次次感受到了陳客嫲對於革命的忠貞與無私。

參賽選手,龍岩華僑歷史博物館館長廖素清便是其中之一,她從小便聽著陳客嫲的故事長大,但對於年幼時的她來說,陳客嫲的故事更多的僅是存於印象中,通過這次比賽,讓她更加深刻了解了這位普通而不平凡的閩西紅嫂。

“了解越深,自己越被陳客嫲感動,這也促使自己用心准備,要向觀眾們展現出陳客嫲面對敵人殘忍的折磨也無所畏懼的革命精神。”廖素清說。比賽中,她完全沉浸到那段艱苦的紅色歲月中,體會陳客嫲的苦痛與堅韌。

在廖素清看來,比賽讓她收獲了一次紅色教育與紅色精神的洗禮。“希望通過這次比賽能讓更多人聽到紅色故事,了解紅色歷史,感受紅色情懷。”

陳客嫲的事跡被收錄了《紅旗飄飄》(大型革命回憶錄),同時也被改編為山歌劇、漢劇,搬上舞台,廣為傳頌。國家一級演員,被稱為“漢劇花旦王”的閩西漢劇表演藝術家鄧玉璇,數十年前,便開始與陳客嫲結下深厚的情緣,這幾十年裡,漢劇舞台上的“陳客嫲”始終由她扮演,她和英雄母親穿越時空的對話過程始終鐫刻在她的記憶裡。

1958年,接過《陳客嫲》劇本的初稿時,鄧玉璇前往東肖后田村,聽鄉親們講述英雄母親的故事。當年,作為閩西漢劇史上第一部現代戲的《陳客嫲》,參加了福建省第一屆戲曲現代戲匯演,轟動全省,贏得一致好評。《陳客嫲》成為閩西漢劇劃時代的劇目,鄧玉璇也成長為閩西漢劇新一代的領軍人物。

回想起那段公演,說起陳客嫲第一次被敵人槍斃,但幸運逃生爬回家中的那個橋段,鄧玉璇再次忍不住哼唱起了那段台詞,“最終謝幕時,觀眾如潮水般不斷的掌聲和重復謝幕三次的盛況,讓我明白這個英雄母親的故事成功打動了大家”。

自1958年公演后,漢劇《陳客嫲》的劇本又經多次修改,僅1979年就修改了5稿。但隨著漢劇的沉浮,漢劇《陳客嫲》也沉寂許久,而多個版本的《陳客嫲》劇本和唱詞也隻能安靜地躺在龍岩市漢劇傳習中心的資料室內,層層落灰。

幸運的是,塵封已久的漢劇《陳客嫲》即將再次面世,據龍岩市漢劇傳習中心主任劉佳柳介紹,計劃於明年初再編劇本重排該劇。

群眾力量大

陳客嫲是土地革命時期著名的接頭戶,是閩西老區工農群眾跟黨走的杰出代表,在土地革命時期的閩西,工農群眾為革命提供了堅強的后盾。

“東肖鎮涌現出了許多為革命作出貢獻的婦女,頗具代表性。”據符維健介紹,新羅有女烈士115人,而東肖鎮便有35人。

1989年廈門大學出版社出版的《龍岩人民革命史》中記載,1932年,紅軍攻克漳州后,繳獲了敵軍大批物資、槍械,而龍岩的工農群眾成為了將這些戰利品運往中央蘇區長汀、瑞金的最主要力量,當時龍岩“十姐妹運輸隊”聞名中央蘇區。在熱烈慰勞紅軍運動中,東肖婦女尤為突出,紛紛組織洗衣隊、募捐隊,發動婦女做軍鞋,共做了700多雙軍鞋,90多雙布鞋。

“陳客嫲對革命的信念不是一日成就的,而是有著革命引路人的指引,一路戰斗而產生的。”龍岩學院中央蘇區研究院執行院長、教授,閩西紅色文化研究中心主任張雪英所說的引路人,是東肖鎮后田村的張溪兜。

1904年,張溪兜出生於東肖鎮溪兜村,是福建省第一個女共產黨員。后田暴動的次日,張溪兜手持一把鋒利的斧頭,領著農友們直奔火星祠堂,將公田谷倉大門的鐵索砸開,把200多桶谷子分給無糧和少糧的群眾。在她的啟發教育下,陳客嫲漸漸產生了對革命的堅定信念。

“白色恐怖時期,張溪兜帶領了多個村的婦女為紅軍趕制衣服、編草鞋、買油、偵察敵情。最后在榴坑一個閣樓上開會,被敵人包圍,為了保護其他人撤退,她自己留下應對敵人,最后犧牲。”張雪英說。

除了張溪兜,東肖鎮還涌現了接頭戶張龍地、陳三姑等革命婦女,她們與陳客嫲一樣,到山上給游擊隊員送糧食、送情報……“她們不怕犧牲,沒有她們,山上的游擊隊員就可能沒法生存。這些婦女為土地革命做出了很大的貢獻。”張雪英說。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”