劉緒義

2018年08月01日09:08 來源:湖南日報

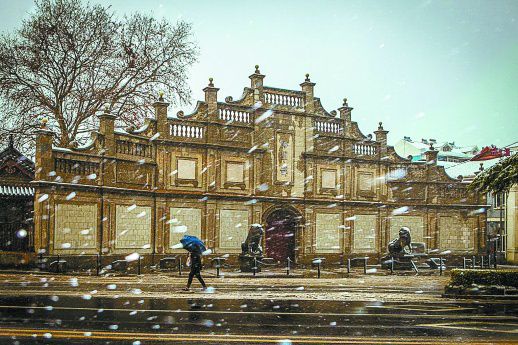

曾國荃創辦的江南水師學堂成為中國海軍的搖籃。

蔡鍔擔任雲南陸軍講武堂總辦兼教官。

黃埔軍校校名“陸軍軍官學校”由譚延闿題寫。(本版圖片均為資料圖片)

湖南人能打仗,這不是什麼秘密。

1989年11月, 經中央軍委確定,33人被授予“中國人民解放軍軍事家”稱號,1994年8月又確定增補3人,共計36人。這36人中,有15位是湖南人。他們是:毛澤東、彭德懷、賀龍、羅榮桓、粟裕、黃克誠、陳賡、譚政、蕭勁光、許光達、蔡申熙、段德昌、曾中生、左權、黃公略。湘籍軍事家佔了三分之一多。

但湖南人為什麼能打仗?近代湖南為何涌現出這麼多優秀軍事人才?我們盤點近代湖南和湖南人前仆后繼創立的軍校,秘密就在其中。

自強御侮 創辦中國第一所海軍學校

洋務運動中,深感“三千年未有之大變局”的湘軍將領領悟到欲自強御侮,必須與時俱進,學習西方。最迫切的任務就是學習西方船堅炮利的經驗,培養軍事人才。

1866年,剛剛平定太平天國的湘軍將領左宗棠,在閩浙總督任上奏請在福州馬尾創辦船政局,同時創辦求是堂藝局,培養造船技術人才和海軍人才,於1867年1月6日開學,5個月后遷新址,改稱船政學堂。前學堂習造船,后學堂習航海,這是中國第一所近代海軍學校,培養了一大批有用人才。

1885年,時任兩江總督的曾國荃仿照德國規制,在南京設立武備總學堂,分建兩所,一講實學,專選粗通英國文字之敏干子弟,延請德國能通英文之陸路員弁教授﹔一講操練,學習西方行軍布陣。又建議在金陵下關購買儀器設備,設立水師學堂,聘請英國水師教習前來教授學生天算、測量、駕駛、魚雷等各項。5年后在金陵儀鳳門和挹江門之間(今南京市區中山北路346號)劃地二三公頃,建立了江南水師學堂,並將之前他在金陵火藥局內設立的水雷學堂也並入了這所學校。

1898年4月,18歲的周樹人(魯迅)考入該學堂輪機班就讀。1912年江南水師學堂被改為海軍軍官學校,培訓海軍高級軍官,被譽為中國海軍的搖籃。1925年停辦,校址成為民國政府海軍部。

興學強武 三湘大地軍校繼起

近代湖南本土軍事教育始於1898年初,時任湖南巡撫的陳寶箴撥款將省城求賢書院改為湖南武備學堂, 戊戌變法后,學堂停辦。1901年湖南巡撫俞廉三決定重新開設武備學堂,委派留日歸國學生、湖南試用道俞明頤為學堂總辦(相當於校長)。俞明頤是湖南長沙人,曾國藩孫女婿。

湖南武備學堂於1903年5月在長沙小吳門外大校場旁正式開學。程潛、張輝瓚、陳渠珍等則畢業於此學堂。

1905年,湖南武備學堂停辦,在原址上開辦湖南陸軍小學堂,俞明頤為陸軍小學堂總辦。辛亥武昌起義后,絕大部分學生參加了湖南的起義。

第二次督湘的譚延闿為了培訓湘軍軍官,於1917年5月在原湖南陸軍小學堂的基礎上創辦了湖南陸軍講武堂。當時正在寧鄉駐省中學讀書的劉少奇也參加了講武堂的考試並被錄取。但不久因戰爭解散。

1922年11月,時任湘軍總司令的趙恆惕恢復講武堂。 1928年8月講武堂第一期學生畢業,彭德懷、黃公略、張子清、唐生明、張輝瓚等后來成為國共兩黨的高級將領。特別是彭德懷為了能跟上班,自己刻苦補習文化,經常受到教官的表揚。

1926年12月,黃埔軍校在長沙籌建中央軍事政治學校第三分校,即黃埔軍校長沙分校,由湖南東安人唐生智任總負責人。1927年,從萬余名報名者中錄取了1200名青年學生,另從國民革命軍中抽調了800名連、排長,共2000人。3月10日,在長沙小吳門外校場坪原湖南陸軍講武堂舊址舉行開學典禮。由邵陽人石醉六任校長、桃江人夏曦任政治部主任。汪精衛、唐生智、石醉六、何鍵等是校務委員會成員。“革命的向左來,不革命的滾開去!”這句著名的話,就出自於校長石醉六。

1938年,日軍進逼武漢,中央陸軍軍官學校武漢分校遷到湖南武岡,改名為中央陸軍軍官學校第二分校,即黃埔軍校武岡分校。校址位於今湖南省武岡市第二中學校內。武漢分校中將主任湖南醴陵人李明灝帶著從武漢招考來的學生,從武昌搭火車到湘潭易家灣,徒步來到武岡。至1945年10月,第二分校共畢業學員23502人。辦學時間之長和畢業學員之多,僅次於黃埔本校和西安第七分校。

1934年,時任湖南省主席的醴陵人何鍵將當時轄下的軍事教育單位統一為“湖南陸軍干部學校”,自任校長,前后8期共培訓初級軍官1.2萬人。

1938年,繼任湖南省主席的張治中,為了加強湖南的抗日力量,開設了國民黨中央陸軍軍官學校長沙分校,校址設在長沙南門外書院坪省立第一中學校內,由蔣介石兼任校長。該校專門訓練保安團隊、地方警察及在鄉軍官。 1939年春,改稱為湖南省干部訓練團。

抗戰初期,國民黨還在長沙岳麓山舉辦了“軍官外國語補習學校”,專門培養出國深造的軍事人員。湖南炎陵人霍揆章在岳麓山開辦了戰時干部訓練班。1939年,在南岳衡山,由國共合作開辦的抗日游擊干部訓練班,培養造就了大批抗日民族精英。越南共產黨員胡志明亦曾在此學習。

全國辦校 軍界精英難脫湖湘淵源

湖南本地軍校除了給近現代中國貢獻了大批軍事人才外,湖南人還在全國各地興辦軍校,將影響輻射全國,可以說,近現代軍界精英,絕大多數都與湖南有著各種淵源關系。

1905年6月,蔡鍔應廣西巡撫李經羲之請出任廣西新軍總參謀兼總教練官,多方掩護同盟會成員黃興、譚人鳳、鄒永成等往來湘桂之間。1906年底,蔡鍔在桂林創辦廣西陸軍小學堂兼總辦(即校長)和干部學堂。蔡鍔在廣西經營6年,培養了大批新式軍事人才,后來統一廣西的李宗仁、白崇禧等都是他的學生。

1911年春,蔡鍔應邀擔任雲南陸軍講武堂總辦兼教官。蔡鍔帶來的第一個禮物是一套講稿——《曾胡治兵語錄》。它是蔡鍔根據曾國藩、胡林翼治兵作戰之經驗,結合自己的感悟,編輯整理而成。蔡鍔病逝一年后,該書由上海振武書局公開出版,蔣介石看到后如獲至寶,將它作為黃埔軍校必學教材﹔1943年,八路軍軍政雜志社也重印出版,毛澤東也曾認真讀過。1911年10月10日,蔡鍔以講武堂學生為骨干發動雲南起義。辛亥革命成功后,蔡鍔就任雲南都督,將講武堂更名為雲南陸軍講武學校,朱德、葉劍英、胡瑛、盧濤、李明瑞等數十名國共兩黨的高級將領都畢業於此。

1924年,孫中山在廣州創辦黃埔軍校。一開始,孫中山想到了善辦教育的湖南茶陵人譚延闿,譚受命之后,率湘軍將黃埔軍校那塊地平整好后,主動提出讓賢。孫中山決定由軍政部長程潛做校長,蔣介石為副校長。但黃埔軍校的校名“陸軍軍官學校”還是譚延闿親筆題寫的,他是近代著名的顏書大家。

但湖南醴陵人程潛也沒當成黃埔軍校校長,因為他早在1923年10月就在廣州長洲島創辦大本營軍官教導營,后擴建為廣州大本營軍政部陸軍講武學校,兼任校長。當時30歲出頭的中級軍官蔣介石,趁機找了張靜江去說情,孫中山考慮到程潛重任在身,便讓蔣介石做了校長。

黃埔軍校開辦后,許多湖南人考入其中,著名的黃埔三杰蔣先雲、陳賡、賀衷寒都是湖南人。

黃埔軍校還有一個第九分校,校址在新疆迪化(即烏魯木齊),校長由時任西北行轅主任的湖南雙峰人宋希濂兼任。

“紅大”“抗大” 培養大批中共中高級軍事將領

毛澤東非常重視軍事人才的培養,1927年11月,毛澤東率領湘贛邊界秋收起義部隊到達井岡山后,為提高部隊的軍政素質,創辦了紅軍教導隊,這是中國工農紅軍最早的干部培訓機構。

1931年10月,時任紅一方面軍總前委書記兼總政治委員的毛澤東將紅一軍團和紅三軍團的隨營學校合並,在江西瑞金組建中央軍事政治學校。由蕭勁光(湖南長沙人)、何長工(湖南華容人)、鄧萍等負責組建工作。11月25日,蕭勁光被正式任命為校長,但未到職。隨后,葉劍英、劉伯承、何長工、周昆等先后接任校長。1933年,中央軍事政治學校擴建為紅軍大學,1934年隨中央紅軍長征,改稱“干部團”。紅軍長征到達陝北后,紅軍大學恢復創建於陝北瓦窯堡,紅軍干部團和陝北紅軍學校合並,組成“中國工農紅軍學校”,不久改稱“西北抗日紅軍大學”,簡稱“紅大”,周昆(湖南平江人)任校長,袁國平(湖南邵東人)任政治委員。

1937年1月20日,紅軍大學隨中共中央機關遷至延安,改稱為中國人民抗日軍事政治大學,簡稱“抗大”。林彪任校長 ,劉伯承任副校長,毛澤東親任抗大教育委員會主席並多次親臨授課。

紅軍學校、“紅大”“抗大”先后培養了一大批中共中高級軍事將領,為全面抗戰、為解放戰爭輸送了寶貴的人才。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”