2018年08月08日14:35 來源:陝西日報

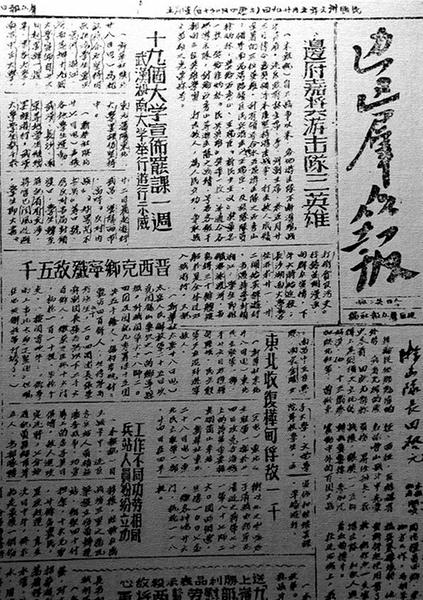

當年《邊區群眾報》刊發邊府嘉獎游擊隊三英雄和游擊隊長田啟元的報道。 資料照片

毛澤東率領中央縱隊轉戰陝北。 資料照片

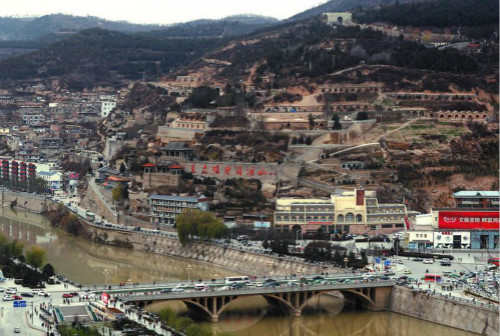

從寶塔山遠眺清涼山。 本報記者 楊小兵攝

7月20日,媒體記者在延安新聞紀念館參觀學習。 李暉攝

陝北特別是延安,在1935年10月至1948年3月的13年間,是中國共產黨領導全民族抗戰和奪取解放戰爭勝利的指揮中心和革命大本營。而延安的清涼山,則是聞名遐邇的“紅色新聞山”。當年,新華社、解放日報社、邊區群眾報社(后更名為群眾日報社)等我黨新聞宣傳單位,主要以清涼山為陣地,擔負起黨的“喉舌”重任,宣傳動員全國人民奪取抗日戰爭和解放戰爭的偉大勝利。

7月18日至20日,記者參加由省委宣傳部、省旅游發展委、陝西日報社主辦的全域旅游全媒體聯席會——全域旅游全媒體深度體驗陝西旅游精彩之旅,和北線採訪團的記者一起登上清涼山,走進延安新聞紀念館,探尋新聞理想之根,深度體驗陝西紅色旅游。走進一孔孔窯洞,端詳一幅幅歷史照片,大家的崇敬之感油然而生。在講解人員的引導下,重溫那段激情燃燒的革命歲月,讓大家在接受紅色精神洗禮的同時,學習老一輩新聞工作者的優良作風,傳承紅色基因。

“陝西一直是我非常向往的地方。陝西的紅色旅游內涵豐富,讓我的心靈得到洗禮和升華。”湖南日報全媒體發展有限公司副總經理龔曉明對陝西的紅色文化深有感觸。同行的媒體人紛紛表示,一定不忘初心、牢記使命,切實履行好黨和人民賦予新聞工作者的神聖職責。

一、延安清涼山——“紅色新聞山”

清涼山,又名太和山,位於延安城東北、延河北岸,高100多米,方圓約4平方公裡,是革命聖地延安的象征之一。

在抗日戰爭和解放戰爭時期,清涼山是中央黨報委員會、新華社、解放日報社、延安新華廣播電台、中央出版發行部、中央印刷廠和邊區群眾報社的所在地。1938年3月,新華社從延安城內遷到清涼山。1939年2月,新華社從清涼山遷到黨中央所在地楊家嶺。1941年5月,新華社與解放日報社一起搬到清涼山上新打的窯洞裡。七大開幕時,陳毅同志賦詩曰:“百年積弱嘆華夏,八載干戈仗延安。試問九州誰做主,萬眾矚目清涼山。”因此,清涼山被稱為“紅色新聞山”,載入中國革命的光輝史冊。

1984年12月,中宣部批准了延安清涼山新聞出版革命紀念館項目。1986年10月24日,延安新聞紀念館建成開館,中國記協組織幾十位“老延安”前來祝賀。如今,延安新聞紀念館已成為著名的紅色旅游景區和革命傳統教育基地。清涼山於2006年5月被國務院公布為全國重點文物保護單位。

二、跟隨黨中央轉戰陝北的四大隊

1947年3月,中共中央為了打破國民黨發動的對陝北根據地的重點進攻,果斷做出了主動撤離延安的決定。我軍撤出延安后,新華社大部分同志由社長廖承志率領,前往太行地區尋找新的工作點。副總編輯范長江領導部分同志留在陝北子長縣,在一座簡陋的寺廟裡播發陝北戰場和全國戰場的戰報。直至國民黨軍逼近子長縣,他們才帶著電台急行軍轉移,追趕中央機關隊伍。

1947年3月29日,中共中央在清澗縣棗林溝村召開政治局會議,討論中央機關的行動。會議決定:成立前敵委員會和中央工作委員會,毛澤東、周恩來、任弼時留在陝北,主持中共中央和人民解放軍總部的工作﹔劉少奇、朱德等率一部分中央機關工作人員轉移到華北,組成中央工作委員會,負責中央委托之工作。4月11日,中共中央又決定,中央和軍委大部分機關工作人員暫住晉西北的臨縣地區,組成由葉劍英、楊尚昆負責的中央后方委員會統籌后方工作。

棗林溝會議后,留在陝北的中央機關、解放軍總部工作人員及警衛部隊共800余人組成中央縱隊(對外稱三支隊)。新華社工作隊稱四大隊,范長江任大隊長,最初有40余人,后因工作需要,到當年11月人員調整到107人。四大隊有3個分隊,第一分隊為編輯和英譯人員,第二分隊為電務和中譯人員,第三分隊為行政后勤人員。四大隊主要任務:一是抄譯國民黨中央社電訊和路透、美聯、合眾等外國通訊社的部分英文電訊,供黨中央領導人及時了解國內外情況。二是同太行總社保持電台通信聯絡,一方面傳送解放軍總部的戰報和中央領導人為新華社撰寫的評論、社論、新聞等各種文稿以及黨中央對宣傳工作的指示﹔另一方面向黨中央轉達太行總社有關宣傳報道的請示報告。三是抄收太行總社的文字廣播和外國通訊社的電訊,編輯出版每期各4000字左右的《新聞簡報》和《參考消息》,供中央縱隊干部閱讀。四是代表總社就近指導新華社西北總分社(陝西分社的前身)和西北野戰軍分社的報道業務。

當時,陝北敵我力量對比約為10比1。胡宗南仗著自己兵多,急於尋找我軍的主力決戰,又是派飛機四處偵查,又是用無線電台監測,並懸賞30萬元監測毛澤東的電台,懸賞20萬元監測彭德懷的電台,但敵人始終未能搞清楚我軍的行蹤。為了保障中央首長的安全,四大隊採取嚴格的防護措施,避免被敵人捕捉到信息,同時密切關注和收集敵台情況,隨時向中央匯報。1947年6月9日,四大隊的電台搜索到國民黨中央社的消息,說毛澤東正在馬蹄溝一帶活動。范長江立刻匯報給毛主席。那時,黨中央機關和毛主席駐地在王家灣,離馬蹄溝還有幾十裡地,而四大隊住在高川,距王家灣不遠。當晚,胡宗南部以四個半旅的兵力向馬蹄溝方向進發,而王家灣是胡宗南部襲擊馬蹄溝的必經之地。中央機關立刻向山上轉移,同時命令四大隊也立刻轉移。據四大隊工作人員張連生回憶說:“當我們走近山口時,看見毛主席、周副主席站在雨中,正在等我們呢!他們說,由於情況緊急,其他大隊都已進山了,因怕新華社的同志們走錯了路,才在這裡等我們的。見到我們都趕上來了,他們才放心地同我們一起上了山。”當時追軍緊逼,又遇狂風暴雨,大家相互扶持、前后照應,在崎嶇泥濘的山路上艱難行進,安全轉移。

四大隊跟隨黨中央轉戰陝北歷時一年多,途經12個縣,先后住過37個村庄,大的轉移有8次,行程數千裡。期間生活非常艱苦,他們常以黑豆、酸菜充飢,以門板、磨盤、灶台作辦公桌,環境也非常險惡,有時就在距敵不過一二十裡的緊急情況下工作。他們經受住了嚴峻的考驗,每天編輯出版《新聞簡報》和《參考消息》,供中央機關領導閱讀。期間,新華社的許多重大新聞和重要社論、評論,都是經四大隊電發太行,由臨時總社播發全國的。1948年4月22日,范長江率領四大隊隨同中央支隊到達河北省平山縣西柏坡附近的新駐地。

正如毛澤東同志后來所說:“中央留在陝北靠文武兩條線指揮全國的革命斗爭。武的一條線是通過電台指揮打仗,文的一條線是通過新華社指導輿論。”

三、戰火硝煙中的西北總分社和群眾日報社、西北台

新華社西北總分社(陝西分社的前身)、《邊區群眾報》(后改名《群眾日報》,《陝西日報》的前身)、西北新華廣播電台(陝西人民廣播電台的前身),在陝北時期也是“三位一體”,為新中國的建立作出了重要貢獻。

1947年2月19日,西北新聞社成立,李卓然任社長,胡績偉任總編輯。同年3月12日,成立於1940年3月的《邊區群眾報》因戰事緊張被迫停刊,報社人員編入西北新聞社。1947年5月27日,西北新聞社改組為新華社西北總分社。1947年3月成立的新華社西北前線分社,后來也歸總分社領導。

西北新聞社在籌建新華社西北總分社的同時,積極籌劃恢復《邊區群眾報》的出版。在6期試刊后,《邊區群眾報》於1947年4月21日正式復刊出版,並由過去的三日刊改為日報,在艱難困苦的情況下,採取油印、石印、鉛印等多種方式堅持出版,成為當時陝甘寧邊區唯一堅持出版的黨報。1948年1月10日,《邊區群眾報》轉戰陝北途中,在綏德縣霍家坪更名為《群眾日報》(為中共中央西北局機關報),報頭仍然由毛澤東同志書寫。4月22日延安光復,《群眾日報》回到清涼山繼續出版。

1949年元旦,西北新華廣播電台(簡稱西北台)在清涼山上試播,1月5日正式開播。此時,新華社西北總分社、群眾日報社、西北新華廣播電台為一套人馬、三塊牌子。總分社社長為林朗,報社總編輯由總分社總編輯胡績偉兼任,電台負責人由總分社副總編輯金照兼任。

西北總分社及其前線分社、群眾日報社、廣播電台的同志們轉戰陝北和西北前線,採寫了不少有影響的戰地報道。例如,1947年5月13日,新華社播發了記者林朗採寫的通訊《記蟠龍大捷》,以生動的筆墨記述了蟠龍大捷的戰斗過程及邊區群眾對人民軍隊的支持。1948年4月22日,新華社播發了西北野戰軍當日收復延安的消息。4月23日,新華社播發記者湯洛寫的通訊《毛主席萬歲》,生動地反映了胡宗南軍隊進犯延安期間老百姓參加游擊隊、巧妙打擊敵人、熱愛毛主席的事跡。1948年9月,新華社播發前線分社記者杜鵬程採寫的反映火線見聞的長篇通訊,彭德懷副總司令認為黨的新聞工作者這種深入戰斗一線採訪報道的作風值得提倡推廣。1948年4月,新華社西北總分社成立了收復延安報道組,喬遷任組長,成員有湯洛、張光、范永新等。報道組同志採寫了大量鮮活的新聞稿件,如《好!延安回來了!》《延安在狂歡》《延安人民的愛和憎》等,以激情洋溢的筆觸表達了延安軍民慶祝勝利的喜悅心情和歡快場景。他們還採寫了大量反映延安人民恢復生產、工作、社會秩序等方面的報道,深受廣大讀者歡迎。

《邊區群眾報》創刊之初,工作人員不到10人,進城時已發展到近300人。1949年4月,解放軍逼近西安。這時,西北總分社(群眾日報社)抽出120多人組成西安報業接管組,進行學習培訓,做好進城的准備工作。5月20日西安解放,接管組也跟著進城。新華社西北總分社(群眾日報社)開始在西安發稿辦公,先是出版《新聞簡報》,及時報道最新消息,5月27日就在西安開始出版對開兩版的《群眾日報》,6月1日正式出版對開四版的《群眾日報》。報社大部分同志分兩批從延安到達西安。胡績偉回憶說,群眾日報社進西安后,又接管了國民黨原統治的新聞單位200多人,“一個500多人的大機關住進原來國民黨省黨部的舊址,真夠氣派!”隨著西安解放,西北新華廣播電台於1949年6月1日開始在西安播音,一周后更名為西安新華廣播電台,不久又更名為西安人民廣播電台(仍為西北台)。

1949年,新華社西北總分社、群眾日報社、西北新華廣播電台這個“三位一體”的機構進入西安后,調配干部“成了問題”,僅八月、九月就向甘肅、青海、寧夏派出了120多位新聞干部﹔緊接著又派記者進疆,充實加強新疆的報道力量。陝西的報道由西北總分社直接負責。1948年—1949年期間,西北總分社還在陝西各地及隴東建立了10個支社以加強報道。

1950年5月,新華社西北總分社、群眾日報社、西北新華廣播電台在西安分別設立獨立機構辦公。5月31日,西北軍政委員會新聞局根據中央新聞總署的決定,確定了新華社西北總分社和一野總分社統一整編、建立陝西分社的方案。6月1日,新華社陝西分社正式成立,張帆任分社社長,分社業務歸屬西北總分社領導。1954年10月,隨著西北局的撤銷,新華社西北總分社隨之撤銷,總分社人員部分調往北京,部分調往其他分社或單位,大部分留在陝西分社工作。

四、接受紅色精神洗禮 傳承紅色基因

2014年10月中旬,記者隨陝西國畫院《我的延安》寫生團,沿著當年紅軍在陝北的轉戰路線,重走了一遍延安境內的紅色革命舊址。看著那些保存下來的珍貴的報刊書籍、宣傳張貼畫,特別是大量的歷史照片,以及那些熟悉的拍攝者的名字,不得不對新聞前輩們肅然起敬。有戰斗的地方就有我們的報道,有群眾的地方就有我們的黨為人民服務的故事,就有一條條電訊、一份份報紙、一張張木刻版畫、一本本宣傳冊廣為傳播。

走進毛主席當年住過的窯洞,坐著毛主席說“一切反動派都是紙老虎”時坐過的石凳,站在毛主席演講《為人民服務》的廣場,對張思德精神又有了深刻的感觸。那時都能背過的文字,在今天才慢慢感觸到它散發出的內涵和外延。

“一個人能力有大小,但隻要有這點精神,就是一個高尚的人,一個純粹的人,一個有道德的人,一個脫離了低級趣味的人,一個有益於人民的人。”這點精神,就是白求恩身上毫不利己專門利人的精神。這是一種看不見卻能無限放大的力量,用這種精神為人民服務,人民咋能不擁護?

1935年10月19日,中央紅軍到達陝北吳起鎮,僅“存七千二百人”。1948年3月23日,毛主席從吳堡縣川口東渡離開這裡時,革命勝利的曙光已經照亮了中國大地。13年間,從抗日戰爭到解放戰爭,從大生產運動到整風運動,直到七大毛澤東思想的確立,延安精神成為中國革命最寶貴的制勝法寶。

正是清涼山上的紅色新聞人,見証、記錄並傳播了延河水畔這一代革命者的激情與浪漫!(邊江 本報記者 楊小兵 實習生 王建華)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”