王凱

2018年09月03日15:03 來源:海南日報

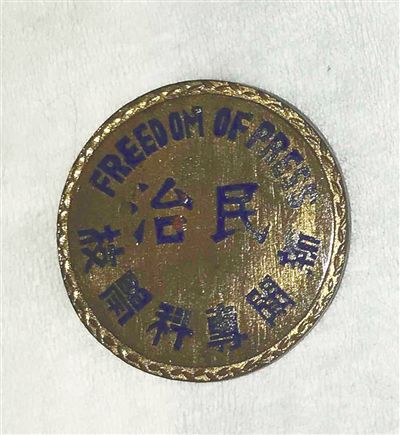

顧執中創辦民治新聞專科學校校徽。

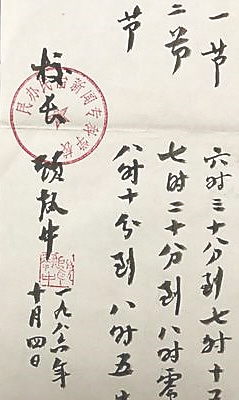

顧執中手跡。

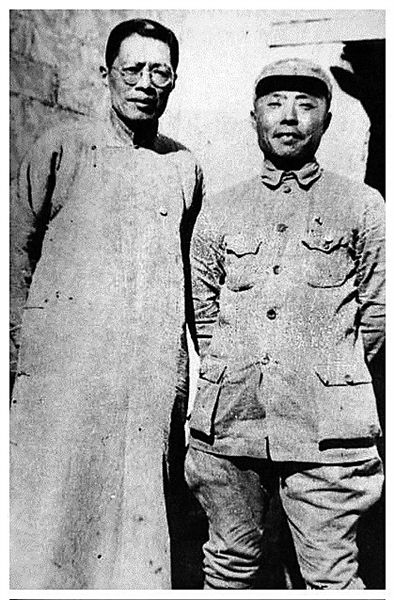

顧執中(左)與新四軍代理軍長項英在雲嶺合影。

今年是報界耆宿顧執中先生誕辰120周年。

顧執中是我國著名報人和新聞教育家,早年曾創辦民治新聞專科學校,新中國時期的大批新聞專業人才都出自其門下。抗戰爆發特別是汪偽政府成立后,顧執中在上海撰寫文章聲討,並積極報道中國軍民奮勇抗戰的消息,遭到日偽特務機關迫害。后來顧執中在朋友幫助下,秘密離開上海,輾轉來到香港、重慶、印度等地,繼續他的報人生涯。

西部考察

為抗戰作輿論准備

顧執中出生於上海東南的南匯縣周浦鎮,中學畢業后考入東吳大學,后因家庭原因輟學。1920年代初,顧執中到上海《新聞報》做事,期間足跡遍布全國,經常以通訊的形式為《新聞報》撰寫文章,引起了讀者的注意。

1932年下半年,隴海鐵路管理局邀請國內各界人士到陝西一帶考察、走訪,顧執中作為《新聞報》代表參加了此次考察。考察團從西安啟程,經咸陽、三原、耀縣、宜君、洛川、富縣、甘泉至延安,然后又經延安、宜川、壺口、義集、龍門、韓城、部陽、大荔,最終抵達淦關,行程一千余公裡,實地考察了陝西十余個縣的實業、教育、市政、交通、氣象、礦業、農業、地質、宗教、風俗、古跡及古物。陝西是中國政治和文化發祥地之一,在中國發展歷史上具有極為重要的位置,但近代以來卻逐漸落后於東部地區。顧執中通過考察、採訪,找出了其中的一些原因,他的這些觀點今天看來也有值得參考之處。

考察陝西后的第二年夏天,顧執中發起組織了中國邊疆文化促進會,組織人員赴青海考察。這次考察人員不多,經過協商,大家推舉顧執中為團長,黃伯逵為交際主任,汪揚為文書主任,陸詒為宣傳主任,舒永康為庶務主任。他們7月3日從上海出發,經南京、徐州、鄭州、潼關、西安、蘭州,8月初抵達青海西寧。顧執中一行在青海各地進行了10天考察,12日離開西寧踏上歸途,8月22日回到上海。后來,顧執中還組織報界朋友到西南地區的雲、貴、川一帶採訪、考察,並撰寫了一系列通訊報道,陸續在《新聞報》上發表,在國內外產生了極大影響,也使政府開發西部的戰略計劃廣為國人所知。

當時的西部地區通訊、交通等還比較落后,軍政大權控制在地方割據軍閥手裡,久罹兵戈,民生凋敝,匪患四起。與東部沿海地區相比,廣袤的西部幾乎沒有近代工業,經濟基礎薄弱,基本都是傳統的農業耕作和手工作坊,生產力水平低下。考察期間,顧執中等人坐驢車,住馬店,受盡了顛簸之苦。但每到一地,他們顧不上休息,就馬上走訪了解情況,一直忙到深夜才罷手。等大家休息后,顧執中還要記錄當天的情況,整理成文,第二天找郵局將稿件寄回報社。后來,顧執中和同事將西部考察的通訊報道匯集成冊,出版了《西行記》和《到青海去》兩本小冊子,以流暢生動的文筆和豐富翔實的資料,向人們介紹了西北民族地區的文化、政治、經濟和風俗人情。

1930年代初的中國,東北淪陷,熱河失守,一些國家還對我國的西藏、新疆虎視眈眈。在這種背景下,顧執中等知識分子已預感到中日必有一戰,而一旦開戰,東部沿海地區很有可能會成為主戰場,因此開發西部大后方勢在必行。顧執中在其通訊《不要再一塊兒死在東南》中這樣寫道:“處於嚴重的現時代的我們,已不暇為目前的國難,作無益的呻吟和悲嘆﹔我們隻有緊緊地把握住現在,對於已失的領土,我們當以鐵血去收回,對於尚未失去而已經危機四伏的邊疆,尤其是廣大富饒的西北,當奮全力以經營它、充實它,以免重蹈覆轍。”當時政府也看到了這一點,正抓緊時間經營鞏固西南和西北地區,以作為未來戰時的大后方——在某種程度上說,顧執中等人的西部考察活動,為抗戰期間的戰略大轉移作了輿論上的引導和准備。

前線勞軍

與史沫特萊相遇

全面抗戰爆發后,顧執中與報界同仁再次赴西南採訪、考察,期間顧執中以“西南行”為題,為《新聞報》撰寫了多篇旅行通訊,客觀、公正地介紹了大后方的實際情況,為當時鐵蹄蹂躪下的上海民眾帶來了一股清新的風。

1938年冬,顧執中又組織一批新聞記者,到地處江南的第三戰區採訪、慰問。盧溝橋事變爆發后,國民政府將中日作戰地區劃為幾個戰區,江南的江蘇、浙江、安徽和江西等省為第三戰區,顧祝同擔任司令長官,中共領導下的新四軍也屬於第三戰區作戰序列。

第三戰區司令部先后駐昆山、蘇州和常州,后來隨著戰事變化,又遷至安徽屯溪。顧執中一行十余人從上海乘小火輪到溫州,再從溫州一路西行。浙東一帶山水極佳,沿途江流夾山,山巒重疊,水流湍急,若至絕境,轉眼之間,柳暗花明,又見一村。但大好河山卻遭外敵入侵,顧執中等人無心賞玩。當時南京、上海一帶均被日軍佔領,為了勞軍團成員的安全,顧執中在路上囑咐大家,途中盡量不要閱讀政治報刊書籍,莫談國事,隻談風花雪月﹔每到一處,不要探望親朋好友,不要發布消息,也不要舉行報告會,盡量封鎖消息﹔不要脫離團體單獨行動,每到一地,切勿逗留過久。

幾天后,勞軍團到達第三戰區長官部所在地屯溪。顧祝同對顧執中一行表示熱烈歡迎,同時對上海民眾的支持表示感謝。顧執中作為代表致辭,他對包括第三戰區在內的全體抗日將士表示尊敬,並預祝抗戰早日勝利。致辭結束后,顧執中將一面繡著“抗戰到底”字樣的錦旗獻給顧祝同,顧祝同起立鞠躬接受。

離開屯溪后,顧執中率眾人前往皖南涇縣新四軍駐地慰問。這一帶屬於游擊區域,情況復雜,勞軍團一路上或跋山涉水,或安步當車,晚上就宿在山洞或者破廟裡,但大家沒有一個叫苦的。新四軍軍部在涇縣雲嶺,是一個三面環山,一面環水,風景如畫的好地方。代理軍長項英一直在家等候,勞軍團抵達當晚就召開了盛大歡迎會。據顧執中回憶,台下數千名新四軍戰士,身穿整潔的軍服,手持武器,齊齊整整席地而坐。顧執中代表全團向新四軍指戰員致辭,隨后將一面繡有“變敵人后方為前線”的錦旗獻給了項英。

勞軍團在涇縣逗留了一個多星期,期間顧執中和團員們與新四軍指戰員座談交流,並作了政治形勢報告﹔顧執中還與著名記者史沫特萊在涇縣相遇,並將自己常用的一支派克金筆送給她作為留念。

遭遇襲擊

險中秘密離開上海

顧執中以一名新聞記者的身份,不斷在報紙上撰寫文章,介紹中國軍民奮勇抗戰的英雄事跡,揭露日本侵略者殘殺無辜百姓的罪行,他的正義之舉引起了日偽特務機關注意。

汪精衛在南京成立傀儡政府后,全國上下一致聲討,上海租界內的報紙更是利用自身有利條件,揭露日偽罪行。日本人和汪精衛集團惱羞成怒,命令76號特工總部清理滬上新聞界,一系列針對新聞媒體的暗殺、爆炸和騷擾接連不斷,許多正直的記者喋血街頭,一些堅持正義的報館也被日偽分子搗毀。

1940年8月17日,顧執中在去報館途中遭歹徒襲擊。刺耳的槍聲在平靜的街道上顯得特別尖厲、劇烈。顧執中毫無思想准備,有些暈頭轉向,直到頸部挨了一槍才反應過來。他急忙在熙熙攘攘的人群裡轉來轉去,特務緊追不舍,連開數槍,但都沒有擊中。

顧執中脫險后,躲進了一家醫院養傷。家人和朋友都對他的安全擔心,勸他離開上海出去躲一躲,在眾人勸說下,顧執中決定去香港暫避。但上海去香港的船票很不好買,就在顧執中為這事為難時,一個老朋友突然上門造訪。

來人是美聯社駐滬記者貝爾登,貝爾登原來是一名美國水手,1930年代初期來中國,精通中國文化。抗戰爆發后,貝爾登受聘於美聯社,開始為《時代》雜志撰稿。貝爾登精通漢語,所以他的報道深受美國讀者歡迎,他也由此一舉成名。貝爾登與顧執中關系一直很好,當年顧執中率領勞軍團慰問第三戰區時,他就是團裡唯一的一名外國記者。貝爾登聽說顧執中被日偽特務襲擊后,馬上趕到醫院探視。

顧執中知道貝爾登原來當過水手,和美國輪船公司一定有關系,於是委托他購買船票。貝爾登滿口應承,幾天后就送來了一張美國“總統號”客輪船票。當時76號特務在醫院和碼頭等處日夜監視,如何逃離也是個難題。這時顧執中當神父的表弟丁蘭亭來醫院探望,看到表弟那身神父長袍,顧執中想出一個主意,表弟和貝爾登聽后連聲叫好。

8月27日下午,《新聞報》美籍總經理潑爾克與貝爾登一起開車來到醫院,顧執中坐上汽車。貝爾登取出早已准備好的長袍讓顧執中換上,下午4點左右到碼頭,潑爾克與貝爾登將顧執中夾在中間,登上渡輪,5點上了“總統號”輪船。兩位外國朋友一直將顧執中送進船艙,顧執中在艙內脫下長袍,換上西裝。不長時間,汽笛一聲長鳴,“總統號”駛出吳淞口,顧執中神不知鬼不覺地離開了上海。

不久,顧執中的身影又出現在重慶街頭。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”