陳立超

2018年10月08日11:13 來源:海南日報

1950年黎族同胞喜迎解放。

解放戰爭時期黎族婦女慰問解放軍戰士。

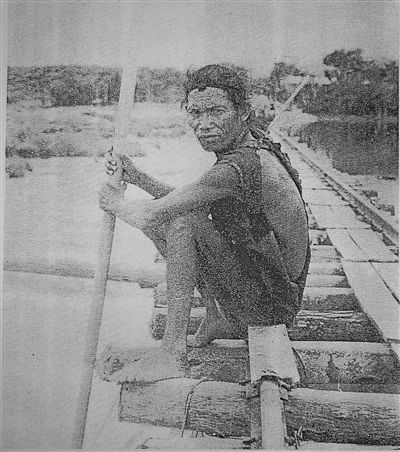

被日軍征用的黎族勞工。 本版資料圖片均由陳立超提供

黎族民歌簡譜。

黎族是能歌善舞的民族。男女老少人人善唱,“開口就是歌,歌有千萬籮”。黎族人民用黎族民歌傳情、祝願、賀喜、致哀,婚節喜慶和拜親會友,對歌是必不可少的娛樂活動。男女戀愛,民歌是引情之媒,平時勞作也因興之所至而唱。清代至民國時期,因受漢商傳入的民間唱本影響,黎族產生了長篇敘事歌,大量歷史事件通過黎族人民編唱的山歌在五指山區傳唱。這一時期的黎族民歌內容深刻反映了黎族社會的變遷和瓊崖革命形勢對黎族的影響,印証了黎族人民的生活步步跟隨共產黨走向光明,見証了瓊崖革命走向最終勝利。

《打仗不論男與女》: 陵水縣第一個人民政權的建立

憶起民國十六年,大刀長矛齊上戰,

陵水人民不可欺,打仗不論男與女。

——《打仗不論男與女》

新中國成立前,黎族人民在封建王朝和國民黨政權的壓榨下,生活極為困難,這也激發了他們勇於反抗的斗爭意志。1927年7月18日,黎族共產黨員黃振士率領瓊崖討逆革命軍第八路軍800余人(其中大部分為黎族戰士),兵分三路對陵水縣城發起總攻擊。經過兩個小時的激戰,國民黨陵水縣保安隊和陵城中區民團很快潰不成軍,紛紛向陵城北門逃竄。此次戰斗擊潰國民黨守軍300多人,擊斃10余人,繳獲槍支、彈藥一批。討逆革命軍第八路軍無一傷亡,順利攻克陵城。

7月21日,中共陵水縣委在陵城召開群眾大會,宣布成立瓊崖第一個人民自治政權——陵水縣人民政府,由歐赤任主席,黃振士、王昭夷、何毅、陳貴清、譚玉麟、陳榮年等人任委員。隨后,中共陵水縣委、瓊崖討逆革命軍第八路軍、瓊崖肅清反革命委員會陵水分會、陵水縣農會籌備處等聯合貼出《安民布告》,宣布查封國民黨反動官僚及反動地主、資本家的住宅等財產,沒收浮財達萬余元。陵水人民群眾奔走相告,歡呼勝利!

《打仗不論男與女》生動地記錄了攻城作戰時,黎族人民群眾踴躍參與的場景。盡管當時黎族群眾手中的武器十分落后,但在中國共產黨領導下,他們迸發出無比的勇氣,不論男女紛紛參戰。據《中國共產黨陵水歷史》第一卷記載:“在主力部隊的掩護下,黃家連帶領攻城先頭部隊第一小隊悄悄地潛行到南門城外,在靠近城牆后搭起‘人梯’,越牆強攻,形成內外夾擊之勢。城內守軍一片混亂,主力部隊乘勢沖殺入城。”中共陵水縣委領導瓊崖討逆革命軍第八路軍佔領縣城,建立工農民主政府,對國民黨反動派是一次沉重的打擊。

《日本鬼子心肝黑》:

日軍在黎族地區的暴行

日本鬼子心肝黑,稍有遲慢被鞭抽,

外國勞工當他奴,奴役勞工如耍猴。

恨日本鬼子,

公式們住在深山裡,

深山裡(耶)。

住在深山站不穩,

恨死日本鬼子來搗山。

——《日本鬼子心肝黑》

1939年,日軍入侵瓊崖,瓊崖沿海各市縣陸續淪陷。1940年3月,日軍分別佔領保亭縣城和樂東縣城。黎族人民聚居的五指山區不斷遭到日軍的侵擾,日軍犯下的累累罪行,給黎族人民帶來深重的苦難。1941年2月間,駐儋縣和舍圩日偽軍由漢奸帶路第一次竄犯五指山腹地白沙元門、什運、紅毛地區,殺人焚村后撤退。7月21日,日軍竄擾黎母山區,途經水上市(圩)、榕木鋪、嶺門圩騷擾后撤退。8月,日本海軍舞一特部陸戰隊佔領鬆濤、合救、腰子、新村溪(新林)、榕木鋪,並建立據點駐兵,強拉民夫修筑炮樓碉堡、開鑿軍用公路,設立封鎖線。

在今天的保亭縣六弓鄉,日軍誘殺六弓村黎族村民的歷史成為當地群眾心中極為慘痛的記憶。1940年夏季的一天,日軍以發槍支為誘餌,引黎族人民上鉤。全村所有在家的青壯年男子共73名都坐上日軍3輛卡車往陵城,一到日軍營地,日軍立即將受騙的73名黎胞捉起來,三人一串五人一群連綁,押到離營地不遠的刑場,日軍用軍刀劈、刺刀扎,73名黎胞被殺害了72人,留下一個活口回村寨報信,這位被驚嚇過度的幸存者回到村寨報信后,不久也離開人世。六弓村幾乎所有的青壯年男子都慘遭殺害,剩下的人隻好離開家園,投奔別的村寨謀生,一個平靜安寧的村寨,從此荒無人煙。

黎族人民雖然久居深山,但也難以逃脫日軍的毒手。日軍在黎族地區殺人放火、奸淫擄掠,激起黎族人民的憤恨。這首歌正是在這種大背景下創作出來的。當時,日軍鐵蹄所到之處,實行“殺光、搶光、燒光”政策,在黎區制造的血案、慘案各地皆有,駭人聽聞。據《海南省瓊中黎族苗族自治縣抗戰時期人口傷亡和財產損失調研報告》記載,僅在瓊中地區,日軍就造成人口傷亡總計為12715人。其中直接傷亡為8934人。

《狗兵害百姓》:

國民黨頑固派對黎族人民的盤剝

放屎飼狗遭狗咬,飼狗養兵害百姓,

繳糧養兵被兵打,這是哪朝新規定?

——《狗兵害百姓》

日軍侵略海南島后,國民黨瓊崖當局執行蔣介石的片面抗戰路線,雖然擁兵數千,但隻在海口、府城等地稍作抵抗后,便紛紛潰逃。他們躲進五指山區。當時緊隨國民黨瓊崖警備司令部、專員公署、守備二團、游擊大隊潰逃到五指山地區的還有儋縣、臨高、昌江、感恩、樂東、崖縣、陵水等多個縣的逃亡政府及其武裝人員5000多人。

國民黨軍政官員連同他們的眷屬涌進五指山區以后,一切軍需費用全部由廣大黎族、苗族人民負責,加重了人民的負擔。盡管如此,從團結抗戰的角度出發,黎族人民還是盡可能地滿足國民黨瓊崖當局的要求,節衣縮食支援抗戰,期盼著國民黨部隊能夠趕走日軍,使黎族人民重新享受和平。然而,國民黨頑固派對少數民族群眾肆意欺凌,無節制的壓榨和索取,使黎族人民沒有活路。

國民黨巧立名目的盤剝之多難以數計,眾多官衙還各自立刑法對黎、苗族人民進行奴役。《黎族人民斗爭史》記載:黎族群眾王開法因交不出公糧,被抓去毒打,還要罰款。他的妻子在萬般無奈之下,被迫忍痛將唯一的兒子賣了,換成40塊光洋交去將丈夫贖回。這首民歌深刻反映了當時黎族人民的憤怒和不解,“飼狗養兵害百姓,繳糧養兵被兵打”,國民黨頑固派對養活他們的黎族群眾毫無感激之情,反而窮盡敲詐勒索之能,恩將仇報。因此,黎族人民在民歌中把國民黨頑固派的這種行為比作狗犬,好心養狗被狗咬,好心支援抗戰,卻被國民黨頑固派肆意虐殺。

《狂飚七月卷白沙》:

白沙起義的全景式記錄

狂飚七月卷白沙,如同江河咆哮時。

弓箭粉槍殺國賊,海南斗爭留壯舉。

什陽奮戰九晝夜,白沙人民擊敵師,

激戰臨高偽縣府,威震敵膽初奠基。

消息傳到紅毛鄉,狗急跳牆施詭計,

國興首領等被捕,玉錦果斷來當機。

三路義民來搭救,隊伍集中在毛西。

約定半夜雞叫時,攻打偽縣府駐地,

月暗星稀摸黑起,敢死隊員赤身軀。

悄悄布下包圍圈,天羅地網水難泄,

草木皆兵刀劍影,敵潰如同破竹勢。

戰斗歷時十多天,敵心不死仍尋機,

卷土重來第二次,義民三路來迎擊,

敵眾我寡退山區。殘酷國賊大屠殺,

烏雲布滿白沙地,國興堅守鸚哥嶺,

晝夜為民深憂慮。天蒼蒼啊地茫茫,

公式的出路在哪裡?牢記父親的遺囑,

救公式隻有紅軍旗。國興夢見五彩雲,

彩雲下邊人歡歌,陽光照耀新天地。

派出代表尋救星,爬山涉水幾百裡,

越過敵人封火線,終遇特委馮白駒。

瓊縱急派工作組,開辟白沙根據地,

斗爭從此黨領導,鸚哥嶺上飄紅旗。

紅旗飄啊紅旗揚,今天我把紅旗舉,

踏著先輩的足跡,開辟白沙新天地。

——《狂飚七月卷白沙》

這首民歌是這一時期少有的長篇敘事歌,已經十分接近於史詩的體裁,通過民歌全景記錄了白沙起義從發動到受挫再到找尋共產黨,開辟白沙抗日根據地的全過程。民歌雖然較長,但其記錄准確,唱起來朗朗上口,既有黎族人民在起義受挫后的困惑,又表達了黎族人民在共產黨領導下建設新生活的決心。其中關於起義前夕王國興被捕,王玉錦果斷決定武力營救的記載,具有十分重要的史料價值。

1943年8月12日,白沙起義發動。這天,白沙一區的白沙鄉、牙叉鄉、元門鄉等4000多黎、苗族群眾揭竿而起。他們以弓箭、鉤刀、粉槍等原始武器,向駐什空的白沙縣中隊發起攻擊,揭開了起義的序幕。

國民黨白沙縣二區公所得悉黎、苗族群眾起義的消息,8月16日,以開會名義逮捕了王國興、王玉錦等人。王玉錦機智逃脫后,帶領敢死隊救出了王國興等人。白沙起義從1943年8月12日至26日,為時半個月。起義的黎族、苗族群眾達2萬多人次,共打死打傷國民黨軍政人員300多人,繳獲機槍1挺、步槍90多支及一批彈藥物資。國民黨軍政機關和部隊幾乎被全部趕出白沙縣境。9月,國民黨頑固派糾集1000多兵力,分四路向起義群眾發動反扑。由於眾寡懸殊,起義受挫。

據《中國共產黨海南歷史簡明辭典》(新民主主義革命時期)記載:起義領導人王國興、王玉錦等率領起義群眾撤退到鸚歌嶺和什寒山堅持斗爭。10月,王國興召集起義首領會議,決定派出黎族代表尋找共產黨,同年冬在儋白邊區找到共產黨和瓊崖獨立總隊,並接受共產黨的領導。白沙起義為創建五指山中心革命根據創造了條件。王國興的兒子王家賢后來回憶,在見到特委派來的同志時,王國興熱淚縱橫。他拉著聯絡員廖之雄的手,喃喃地重復說:“父母軍來了,黎人有救了。”

《送子參軍》《送郎上前線》:

掀起備戰支前的熱潮

去參軍后要放心,

莫畏山高與海深﹔

山高海深也要去,

勒帶挺腰作精神。

送你去吧不用氣,

去參軍后都有味﹔

殺敵解放還熱鬧,

今后回來擔紅旗。

——《送子參軍》

我來送你去參軍,

在家勞動我不悶﹔

殺敵立功靠勇敢,

勝利解放才回巡(團圓)。

——《送郎上前線》

1948年6月6日,瓊崖縱隊佔領樂東縣城,樂東縣全境宣告解放。至此,白、保、樂三縣連成一片,五指山革命根據地正式形成。廣大黎族群眾立刻投入到備戰支前、參軍參戰的熱潮中去,為解放海南全島貢獻自己的力量。《送子參軍》《送郎上前線》這兩首民歌是反映這一歷史事件的代表作品。

1948年9月初至1949年7月,瓊崖縱隊相繼發動秋季、春節、夏季三大攻勢。黎族人民在“一切為了前線”的戰斗口號下,青壯年和民兵廣泛參軍參戰,還組織運輸隊、擔架隊上前線,掀起了支前運動的熱潮。

瓊中縣在支前運動中,做了很多工作,取得顯著成績。瓊中縣、區、鄉政府都成立了支前委員會,縣長、區長、鄉長兼任支前委員會主任,同時縣、區、鄉都組建支前工作隊。這樣,全縣很快就掀起支前運動的熱潮。白沙縣解放區的黎族人民在人力、物力和財力方面也給予部隊大力支持。縣民主政府組織龐大的運輸隊伍隨部隊作戰,幫助部隊運輸糧食、彈藥、物資和傷病員。同時,還發動廣大黎族及其他民族青年參軍參戰,補充部隊的兵源。

《送子參軍》在今天的瓊中中平一帶流傳較廣,這首民歌最早是由支前工作隊員創作的,原歌名叫《有子要送去參軍》,后來在流傳中為傳唱方便,歌名隨之簡化。1948年底,中平鄉的支前工作隊隊員抓住黎族人民能歌善舞的特點,在走村串寨的時候,編唱了這首的民歌,使黎族人民認識到要過上幸福美好的生活,就要送子參軍上前線徹底消滅反動派的道理。

經過深入的宣傳工作,加營鄉、中平鄉很快出現妻送夫、父送子參軍上前線的動人場面。以加營鄉的什猿村(今瓊中營根鎮高田村)為例,當時全村31戶,100多人,20多個青壯年都報名參軍。他們要上前線時,全村男女老少都來送行。參軍的青壯年胸前戴著大紅花,隨著鑼鼓聲列隊。后來被稱為“黎族歌后”的王妚大,當時剛剛結婚不久,她臨時編唱了這首《送郎上前線》的民歌,邊唱歌邊送自己的丈夫參軍。

《革命同志好無比》:

投身土改分田地

革命同志好無比,

和公式黎胞同飢餓。

打倒地主得翻身,

感念同志萬年恩。

我和同志親無比,

革命永遠不分離。

生同戰壕戰一起,

死去同埋大路圯。

絨絞絨來絲絞絲,

同志疼咱咱疼他,

同志消滅頑固賊,

海枯石爛不分離。

——《革命同志好無比》

《革命同志好無比》既是一首敘事民歌,也是一首經典的抒情民歌。這首民歌具體創作時間已經不可考証,但從其描寫的內容來看,應該是創作於1947年至1949年間的一首作品。這首民歌在敘事方面,集中反映了黎族地區解放后,在中國共產黨的領導下開展土地改革的歷史事件。

據《海南省民族志》(第一輪)記載:1947年至1948年年初,在瓊中縣、白沙縣和樂東縣、保亭縣的一部分地區,黨組織廣泛發動群眾,組織農會、貧農團,積極反奸斗霸和土改分田,廢除山租、舊債。

到1947年底,瓊中縣境內的解放區基本完成了土改工作,工作隊的這一行為深受廣大人民群眾的歡迎。此后,在1948年5月,隨著解放區社會秩序的穩定,黨組織發動黎族群眾開展減租減息,廢除舊債運動。1949年下半年,黨組織又在黎族地區開展清匪反霸運動,沒收惡霸地主的土地、糧食、牛、檳榔樹和銀元。經過民主改革,衣食無著的4萬多黎族群眾獲得了土地和其他生產資料。

在土改運動中,廣大土改工作隊員和貧苦黎族人民同吃、同住、同勞動,結下了深厚的革命友誼。黎族人民貧苦的生活使許多土改隊員深受震動。他們通過一切方法幫助黎族人民翻身解放,黎族人民反過來視這些年輕土改隊員為好友至親。因此才有“我和同志親無比,革命永遠不分離”的感嘆。民歌的最后幾句,充滿了抒情意味。土改分得田地后,如何保証勝利的果實,當時海南島還沒有徹底解放,國民黨軍盤踞在沿海市縣,隨時准備進攻五指山解放區。要保衛黎族人民的土改果實,必須和革命同志團結在一起,“生同戰壕戰一起,海枯石爛不分離”。黎族人民這種朴素的感恩之情和當時黨組織面臨的革命任務相得益彰,黎族人民成為解放海南島的堅固后盾。

《五指山五條溪》:

歡慶海南島徹底解放

五指山上五條溪,你知哪條流水多?

你知哪條流下海?你知哪條流回來?

五指山上五條溪,西邊那條流水多,

蔣家(國賊)兵敗流下海,紅軍勝利流回來。

——《五指山五條溪》

1950年5月1日,當海南全島解放的喜訊傳來,黎族人民奔走相告,歡欣鼓舞,沉浸在一片歡樂之中。此時,在黎村苗寨歡慶解放的地方,人們手舞足蹈,情不自禁地放聲歌唱這首《五指山五條溪》。這首民歌雖然篇幅不長,但是充滿了歷史的唯物主義,哲理深長,耐人回味。

黎族人民世代居住在五指山區,這裡峰峭林密,地勢險要,溪流眾多。長期以來生活於此的黎族人民僻居深山老林,過著刀耕火種、半農半獵的艱苦生活,加上他們深受國民黨統治者的奴役之苦,不斷舉行各種形式的反抗斗爭。但是,由於沒有先進的政黨和理論作為指導,黎族人民自發的反抗斗爭紛紛失敗。黎族人民的苦難重重。在彷徨和苦悶間,黎族人民最終選擇了中國共產黨的領導,使黎族人民的歷史翻開了新的一頁。

在解放海南島戰役中,人民解放軍兵分三路,快速追擊國民黨殘軍。大批國民黨殘兵猬集在八所、新村等港口,乘船四散奔逃,人民解放軍勢如破竹,僅半個月就全部解放海南島。故此在民歌中,黎族人民形象地比喻“蔣軍流下海,紅軍流回來”。此外,這首民歌中也體現了中國傳統文化中“九九歸一”的哲學理念,無論是任何政黨,隻有全心全意為人民服務,才能永遠立於不敗之地,否則隻能像溪水一樣,流入大海蹤跡全無。它標志著黎族敘事民歌不僅能夠發揮記錄歷史的功能,還能夠從歷史發展中提煉出經驗和教訓,從而教育更多的黎族群眾。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”