記者 趙迎昭 通訊員 宗華月

2018年11月27日09:33 來源:重慶日報

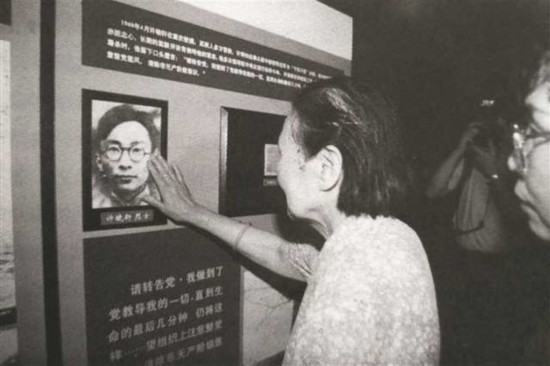

1999年,82歲高齡的姜綺華在白公館當年關押許曉軒烈士的牢房裡,輕輕撫摸著丈夫的遺像。

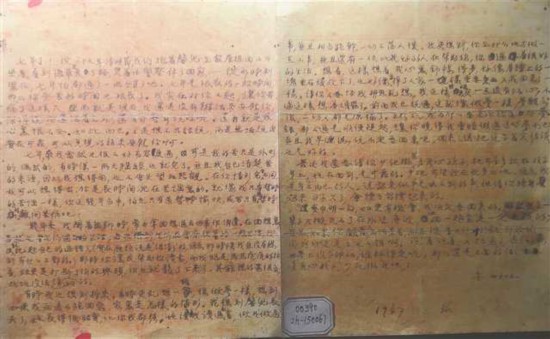

許曉軒獄中給愛人姜綺華的信。此信寫於1947年,由一位同獄難友帶出。

張學雲和余顯容的合影。

鐘凌雲和田菊芳的結婚照。

余顯容在成都的家中。

重慶日報記者正在採訪89歲的田菊芳。崔鑫零 攝

核心提示

1949年11月27日,重慶解放在即,國民黨反動派逃跑前,對囚禁在歌樂山白公館、渣滓洞等看守所的300多位革命人士實行集體大屠殺,制造了震驚中外的“11.27”大屠殺。實際上,大屠殺從1949年9月6日持續到重慶解放的前一天——11月29日。其中,尤以11月27日的屠殺最為慘烈。

據不完全統計,在大屠殺中殉難的310位烈士中,有近1/2的人在入獄前已有家室,有1/5的人已有戀人,有5對紅色夫妻或戀人同時被關押直至最后犧牲。

從他們感人肺腑的紅色戀情中,可以看到愛情的偉大和信仰的堅定。

一封家信流露對家庭的眷戀

“七年了!從二十九年(1940年)清明節,我們抱著馨兒在屋后面小山坐著,看到德華走失了路,哭著由警察伴了回家——從那時到現在,七年怕都過了一兩個月了吧。七年是很長的一段時間,那麼你受苦的時間也很長了。我實在對你不起,讓你苦痛了這樣久,而就是現在,我還是沒有辦法來安慰你,除掉說我還活著之外,還有什麼可說的呢……”

這是1947年,許曉軒在白公館獄中寫給愛人姜綺華的家信。許曉軒是小說《紅岩》中許雲峰、齊曉軒等人物形象的原型。他和姜綺華的婚姻生活隻有短短6年,姜綺華卻用畢生守護著這份情感。

許曉軒和姜綺華都是江蘇江都人,1935年,兩人結婚。1938年初,在無錫工益鐵工廠當會計的許曉軒隨工廠內遷到重慶,1938年5月,他加入中國共產黨,先后擔任中共川東特委青委委員、重慶新市區區委委員。1940年4月,許曉軒被秘密逮捕,那時,女兒許德馨出生剛剛8個月。

11月21日,記者冒雨來到白公館採訪,這裡游客摩肩接踵,恐怖氣息早已煙消雲散。穿過人群,記者在白公館一樓展廳看到了上述信件的影印件。這封信縱20厘米、橫16.3厘米,字跡娟秀,很難想象許曉軒寫下這封信時,已經在獄中遭受了7年的非人折磨。

“最后我還要請你少記挂我,多關心孩子,把希望多放在孩子身上,她在面前,是可靠的。少把希望放在我身上吧,因為我是身不由己的人……”紅岩聯線文博館員王浩表示,信的字裡行間盡顯溫情,透露出許曉軒對女兒寄予的殷切希望,體現出這個鐵血男兒的一腔柔情。

這封感人肺腑的書信,原件珍藏在紅岩聯線恆溫恆濕的庫房中,由姜綺華捐贈。其實,許曉軒寫這封信時,姜綺華和女兒許德馨已經遷往上海了。1949年底,許曉軒被害的消息傳到姜綺華耳邊,她徹底崩潰了,導致肺病復發,無法赴重慶認領丈夫的遺體,但回到魂牽夢縈的重慶是她的願望。

1981年,姜綺華的願望成真了。她來到重慶歌樂山烈士陵園,摸著陵墓圍欄時淚如雨下:“曉軒,我看你來了!”在場的人無不為之動容。

紅岩聯線原主任厲華告訴記者,姜綺華還把從上海帶來的泥土撒在白公館許曉軒當年親手種植的石榴樹下。如今,這棵高大挺拔的石榴樹每年還會開花結果。

1999年,姜綺華再次來到白公館緬懷丈夫。

11月22日,記者輾轉聯系上姜綺華的家人,遺憾得知姜綺華已於兩年前去世。之后,記者又聯系到江都區烈士陵園黨支部書記周海培,他表示,位於江都區的許曉軒烈士故居已經成為江都人乃至揚州人的精神高地,他和姜綺華的愛情故事也感動著一代又一代江都人。

一隻漆盒被她珍藏半個世紀

“張學雲,又在給你‘親愛的’背信呢?”囚室內有人輕輕地問一個口中喃喃有詞的人。

黑暗中,張學雲“嗯”了一聲。

“你真行,能把給‘親愛的’的每一封信都倒背如流。難怪你學英文、俄文那麼厲害!”囚友佩服地說。

這是1949年發生在渣滓洞看守所第八囚室內的一幕。記者從白公館步行約20分鐘到達渣滓洞,渣滓洞刑訊室展示的皮鞭、烙鐵、狼牙棒等刑具讓人觸目驚心。在飽受摧殘的同時,張學雲和妻子余顯容都思念著對方。

張學雲是四川越西人,於1947年加入中國共產黨,1948年受組織指示在國民黨軍隊內從事策反工作。1949年1月因叛徒出賣被捕,關押於渣滓洞看守所。“11.27”大屠殺時,他試圖奪槍未成即挺身堵槍口,壯烈殉難。

厲華介紹,張學雲寫給余顯容的家信中,有28封存世,全部收藏於紅岩聯線。家信的時間,從上世紀40年代初持續至1949年10月。這些信和盛放信的黑木漆盒,是張學雲留給余顯容的無盡挂念。2002年11月27日,余顯容把它們全部捐贈給了歌樂山革命紀念館。

這個黑漆木盒有什麼來歷呢?1945年,張學雲和四川內江人余顯榮結為夫妻。因張學雲工作繁忙,結婚頭兩年,小兩口常常一周也見不上一次面。為了表達愛意,他便悄悄雕刻了一個精美的木盒。本想著在盒裡裝進一件貴重禮物送給妻子,但由於經濟拮據,導致盒中一直空無一物,沒想到它最終成為余顯容保管家信的地方。

“快樂呀!奮斗呀!我倆在勝利的地方相會吧!”“我們的愛是偉大的有意義的……我們真正是:如電一般地感人,如火一般地熱烈,如鋼鐵一般地堅強,如泰山一般地崇高。”記者看到,有7封家信影印件展示在紅岩魂陳列館中,信是用傳統的信箋紙書寫的,張學雲的字跡如行雲流水,透露出對革命的崇高信仰以及對妻子的愛戀。

在獄中,張學雲就是靠背誦這些信件來寄托對妻子的思念。

11月9日,按照余顯容家人提供的住址,記者來到了成都市青羊區將軍街63號。這是一棟略顯破舊的老住宅樓,紅色的油漆鐵門半開著,院子裡的花兒開得熱烈。

95歲高齡的余顯容和她哥哥的女兒余平住在一起,在余顯容的房間中,最醒目的就是床頭上方她和張學雲的合照。兩人正是風華正茂的年紀,從神態中,可以感受到他們沐浴在愛河中的幸福。

3年前,余顯容的左手因為腦梗失去了活動能力,聽力也退化了很多。她甚至很難清楚地表達出一句完整的話。在記者面前,她心情激動,不斷重復地說“1949年11月27日”,那是一個令她一生都不願記起卻無法忘記的日子……

一次雨中分別讓她思念69年

“媽,你心臟不好,就別去烈士墓了吧!”

“你們不開車送我去,我爬著也要去!”

11月23日,“11.27”大屠殺紀念日前夕,鐘凌雲烈士遺孀田菊芳和兒女在位於北碚區紅石村的家中“吵”個不停。89歲高齡的田菊芳和鐘凌雲相處5年,丈夫於1949年11月29日被特務槍殺於歌樂山鬆林坡時,她才20歲。69年過去了,她還是會時常思念那個把她當成小妹妹照顧的人。

1923年,鐘凌雲出生於重慶潼南的一個貧苦農民家庭。1933年,他隨家人逃難到重慶,和母親一起在一個資本家的家裡當佣人。1939年,鐘凌雲在原國民黨交通部公路總局第十運輸處保養場工作時,加入中國共產黨,並以工會理事會副理事長的身份為掩護,從事革命活動。

鐘凌雲長子鐘長世告訴記者,鐘凌雲的主要革命活動是為《新華日報》做發行工作、傳遞情報、建立秘密聯絡點等,並以工會理事會副理事長的公開身份,為工人謀利益。“父母當年居住在如今的南岸區煙雨路附近,父親的這些革命活動,母親和他結婚5年多都不知道。”鐘長世說。

1944年10月11日,重慶江北人田菊芳和鐘凌雲經人介紹結婚。在田菊芳的家中,記者看到了夫婦二人的結婚照。照片中,田菊芳長著一張娃娃臉,鐘凌雲目光深邃,似乎在思考著什麼。

“結婚后鐘凌雲把我當妹妹一樣對待。”田菊芳對記者回憶,當時,鐘凌雲總是讓她邀請一些朋友來家裡一樓打麻將,他卻帶著朋友到樓上“開會”。“開會”的內容,田菊芳從未得知。此外,鐘凌雲還總是挽著田菊芳的手“進城”,這讓保守的田菊芳十分不好意思。鐘凌雲犧牲后,她才明白,鐘凌雲這樣做是為了更好地掩護革命活動。

鐘凌雲被捕的那一天是1949年10月1日,那是讓田菊芳刻骨銘心的一天。她回憶,那天下著小雨,中午1時左右,保養場場長叫走了鐘凌雲。“他把不到兩個月大的女兒鐘全世交給我,把我和女兒摟住,然后親了親女兒,面不改色地走出家門。”

那天下午,田菊芳見鐘凌雲久未歸家,便找到了場長家中。“鐘凌雲被人密告了,說他是地下黨,被重慶衛戍總司令部稽查處抓去了。”從場長口中得知鐘凌雲被捕的消息后,田菊芳全身發抖,幾乎暈倒在地。回家路上,她神情恍惚,幾度撞在電線杆上。

1949年12月2日,家人從報紙上得知鐘凌雲犧牲的消息。12月4日,田菊芳來到了歌樂山鬆林坡,這是鐘凌雲等32名被關押在新世界飯店看守所的烈士犧牲的地方。她走到一座房子的院壩前,一眼就看見一口棺材上放著鐘凌雲的棗紅色毛衣,上面滿是血跡和彈孔。

田菊芳痛徹心扉,她抓住這件親手為愛人編織的毛衣哭得死去活來,頭不斷地撞向棺材。“你的丈夫是為人民而犧牲的,他死得其所。”死難烈士治喪委員會的一位同志這樣勸說田菊芳,她才漸漸止住了眼淚。

1954年,田菊芳再婚,並又生下了3個孩子。“我沒忘記你。”在生下最后一個孩子崔鑫零后,她抱著孩子在鐘凌雲的墳前說。

“勸了很久才說服媽媽,我們一家約定明年‘11.27’大屠殺70周年紀念日再去祭拜鐘爸爸。”採訪結束時,崔鑫零對記者說。(圖片除署名外均由記者趙迎昭、通訊員宗華月攝/翻拍)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”