記者 周聰聰 通訊員 郭冰

2018年12月06日14:11 來源:河北日報

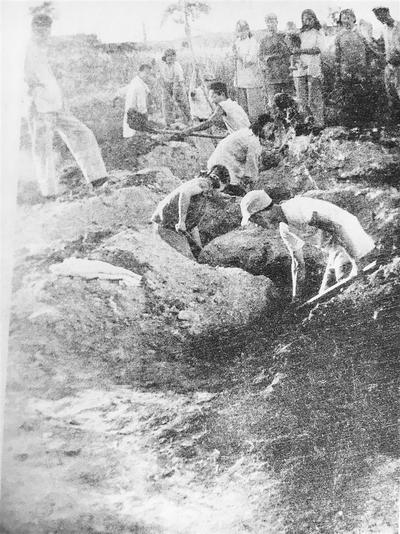

華北聯大學員進行備戰工作——挖防空洞。

華北聯大校旗在晉察冀邊區高高飄揚。

戲劇系學員和村劇團群眾在一起。

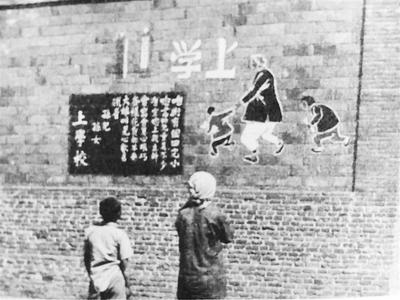

華北聯大學員創作的街頭畫報。

﹝閱讀提示﹞

作為中共在敵后戰場創辦的第一所高等學府,華北聯合大學堅持向著革命化、正規化、知識化方向發展,探索出一條既適合戰爭需要又符合教育發展規律的有效模式,是中共探索新式高等教育的重要裡程碑。

同時,這所學校為抗日戰爭和解放戰爭培養了大批干部,對於堅持華北抗戰,開展邊區政治、經濟、文化、教育、文藝等各條戰線工作,配合全國解放戰爭的勝利,作出了重要貢獻。

這所學校誕生於延安,卻專為支援華北敵后戰場而建。

華北敵后一支鐵的文化縱隊

“跨過祖國的萬水千山,突破敵人一層層的封鎖線,民族的兒女們聯合起來,到敵后方開展國防教育,為了堅持華北的抗戰,同志們,我們團結,我們前進,我們刻苦,我們堅定……”

1939年秋,晉察冀邊區的阜平縣城南庄迎來一支特殊的隊伍,他們打著第五縱隊獨立旅的番號而來,但他們並不是正面與敵人厮殺的戰士,他們此行的目的是支援華北敵后戰場,卻一不帶槍二不帶炮,徒手而至。

他們,就是有“鐵的文化縱隊”之稱的華北聯合大學的1500名教職學員。隨著他們的到來,邊區的上空開始回蕩起這樣一首慷慨雄壯的《華北聯合大學校歌》。

這所大學專門為支援華北敵后戰場而開辦,但它卻誕生在當時的中共中央所在地——延安。

“在長期的抗日戰爭實踐中,中共逐漸認識到培養大量優秀的干部從事各項工作的必要性,認識到這些干部除了在抗戰的實際斗爭中培養,還要通過學校教育來培養。”省委黨史研究室宣教處副處長閆麗介紹,當時,延安已有幾個學校在訓練抗日的各種干部,由於華北敵后抗戰形勢的需要,中共中央決定將陝北公學、魯迅藝術學院、安吳堡戰時青年訓練班、延安工人學校四校聯合,成立華北聯合大學,並於1939年7月7日舉行了成立大會。

五天后,華北聯大的1500名教職學員便從延安出發奔赴晉察冀。一路上,他們爬過大山,渡過奔騰不息的黃河,沖過日軍防備嚴密的重重封鎖,經過三個多月的長途跋涉,終於到達晉察冀邊區的阜平縣城南庄,這裡是敵人的后方,是抗日的前線。

華北聯大是中共在敵后創辦的第一所高等學府。

對於華北聯大的任務與使命,《華北聯合大學章程》曾鮮明指出,“華北聯合大學應該是推進華北抗戰的一個有力杠杆。因而,幫助華北地區的黨、政、軍、民各界培養、提高各種干部,推動華北敵后的抗日戰爭,就是華北聯合大學最主要、最實際的任務。”

華北聯大為抗戰服務,也隨著抗戰的發展而發展。

隨著抗戰形勢的不斷變化,華北聯大輾轉多地艱難辦學,阜平、平山、唐縣,以及張家口、辛集、正定等地,都曾見証學員們艱苦奮斗的身影。

在此期間,隨著斗爭形勢的變化,華北聯大迎來過辦學的高潮,也陷入過低谷,在院系設置、招生對象等方面不斷做出調整,但它始終堅持斗爭在民族獨立和解放戰線的最前沿。難能可貴的是,在動蕩的辦學條件下,華北聯大還出現過全校教職工和學員超四千人的盛況。

1940年下半年,面對人才培養的緊迫任務,根據中共中央北方分局指示,華北聯大逐漸扭轉戰時教育模式,從機構建制和教學體系上加大完善力度,開始向著正規化方向發展。在學制上,增設了本科和預科教育,使得學制更加完善。在院系設置上,將各部改為學院。至1942年7月,華北聯大已設有法政學院、文藝學院、教育學院和群眾工作部、中學部。學員超過三千人,全校教職工和學員超過四千人。

“在抗日戰爭時期,隨著日寇進犯的國土面積不斷擴大,國內許多知名學府遭受劫難,大批高校遷往大后方堅持辦學,剩下的高校也基本處於停課狀態。然而,在這樣的形勢下,華北聯大卻臨危不懼,‘逆流而上’,挺進到對敵斗爭的最前線堅持辦學。”閆麗表示,在艱苦的戰爭環境下,華北聯大不僅堅持敵后辦學,還得到壯大發展,堪稱中國高等教育史上的一個奇跡。

日軍投降后,華北聯大進入張家口后復校,恢復原來的文藝、法政、教育三個學院和一個文藝工作團。1946年6月,新成立外國語學院,下設俄文、英文兩系。這一時期的教職工和學員,始終保持在一千余人。

隨著內戰全面爆發,華北形勢驟然緊張,華北聯大由張家口撤出,前往河北省中部平原辦學。

此后,解放戰爭的快速推進給華北聯大帶來了新的發展契機,中央決定將晉冀魯豫和晉察冀解放區合並成立華北解放區,區內的教育機構也隨之進行大規模調整。根據中央部署,1948年8月,華北聯大與北方大學合並,成立華北大學。

為新民主主義的大學教育開辟道路

九年艱苦辦學,華北聯大的師生們可謂顛沛流轉,備嘗艱辛。

在艱苦的敵后辦學歲月裡,廣大師生白天行軍,途中休息時就聚集隱蔽在樹林裡上課。天暖時,樹下就是課堂,背包當作板凳,膝蓋就是課桌。天冷時,借老鄉兩間閑房當作教室,搬來一排排片石或檁條當作座椅。此外,學生們還練就出敵人“掃蕩”我轉移、放下背包就學習的戰時本領。很多師生都參加游擊隊、武工隊,深入日軍據點進行宣傳,甚至直接和日軍進行斗爭,犧牲的人數已無法統計。

即便辦學條件如此惡劣,在黨的領導下,華北聯大始終堅持向著革命化、正規化、知識化方向發展,逐漸探索出一條既適合戰爭需要又符合教育發展規律的有效模式,成為當時全國高等教育領域一所令人矚目的高等院校。

在辦學方針上,它強調為革命斗爭需要培養干部。華北聯大不同於舊大學之處在於它是為現實服務,是在實踐中培養人才的學校。在整個存續期間,華北聯大始終堅持這一辦學方針,院系和專業設置、招生對象、學習期限等,一切都服從服務於抗日戰爭的實際需要。

重視思想政治教育,是華北聯大的一個優良傳統。在加強黨的建設的同時,學校在行政上設立了政治指導處,負責全校的思想政治工作。各院系設立政治指導科,一般由各部(院)黨總支書記兼任科長。同時,學校還高度重視發揮思想政治理論課的課堂主渠道作用,把思想政治理論課作為全校的公共必修課。

改造青年的思想,使青年認清時代認清自己,確立一個為人民服務的革命人生觀,是華北聯大政治學習的目的。

而在教學實踐中,華北聯大以啟發式教學為特色,探索了一套有效的教學程序,即引言—閱讀—討論—解答問題。在課程范圍內,教員會針對班上情況,規定學習材料進行討論。一般教員會先做一次引言,明確本門課程學習目的和重點,接著,學生便自由分組進行漫談會和討論會,最后,學生們將學習過程中形成的問題交給教員,教員加以組織系統化,為同學們解答。

華北聯大校長成仿吾在回憶華北聯大時,特別對這種教學法給予了很高的評價,他強調,之所以提倡自由討論式教學,主要是灌輸式教學不易開動學員腦筋,不能深刻地了解問題,特別是“講授容易有教條主義的傾向,難以符合實際要求”。

“學以致用”始終貫穿於華北聯大的辦學精神之中。

1946年8月到1948年3月,華北聯大教職員工懷著極大熱情和新鮮感,參加徹底消滅千年封建剝削土地制度的土地改革,在為人民服務的過程中得到實實在在的鍛煉。

他們和地方干部編為工作隊,分小組到各個試點村,幫助群眾搞土改。據統計,聯大教職員工共有1200余人參加了宣化、萬全、正定、井陘等11個縣的土地改革,幫助貧雇農分到了土地。雖然中斷了一些專業課的學習,但通過參與土改,學生們的視野空前開闊,他們住在貧下中農家,親身體驗了“糠菜半年糧”的貧困境況,懂得了什麼是剝削,也更加深刻地理解了革命的初衷。

“在教學內容、教學方法、教育制度、師生關系等方面,華北聯大打破了很多舊式大學的‘成規’。”閆麗表示,華北聯大辦學時期正處於中共在革命實踐中探索如何創辦高等教育的關鍵時期,華北聯大為新民主主義的大學教育開辟了道路。

正如《晉察冀日報》所評價的那樣:華北聯合大學“正在為新民主主義的大學教育開辟道路。她堅持抗日民族統一戰線政策,主張並實行思想自由與學術自由研究,她創造了一套新的教學制度與教學方法,實行了政治指導與教育作業合一。和中國的舊教育正相反,聯大是實行抗日的、民主的、大眾的、科學的新民主主義教育兵團,是自由幸福的樂園。”

為中國革命和建設培養了大批干部

華北聯大辦學期間,培養了大批干部,他們始終與革命形勢緊密相連,是中國革命的活躍力量。

特別是在抗戰時期,從1939年至1945年,華北聯大在殘酷的敵后戰爭環境下堅持辦學,整整六年,為中國人民的抗日戰爭培養了近8000名干部,其中政治、經濟、行政干部3000多人,教育干部3000多人,文藝干部1000多人。此間經過華北聯大培養一個時期即分配工作的干部,更是不計其數。

1945年8月到1948年8月,華北聯大共培養、輸送各類干部近2000人。

華北聯大培養的干部,有的在殘酷的戰爭中獻出了自己的生命,更多的在斗爭中鍛煉成為抗日戰爭、人民解放戰爭和社會主義革命與建設時期的骨干,為中國人民的解放和建設事業做出了重要貢獻。

許多學員后來成為各個領域、各條戰線的佼佼者,如著名經濟學家蘇星、工業經濟學家塞風,著名學者孫敬之、劉佩弦、彭明,著名文學家楊沫、秦兆陽,著名作曲家王莘,著名表演藝術家田華、王昆,著名歌唱家郭蘭英,著名畫家李琦、馮真夫婦等。

此外,華北聯大也為繁榮學術文化活動作出開創性的貢獻。

華北聯大擁有一批國內知名的專家學者,在動蕩不安的戰爭環境下,他們在繁重的工作之余,抓緊時間從事學術研究活動。著名學者李凡夫於1940 年發表了題為《淪陷區的土地問題》的文章,詳細闡述了被日軍佔領地區的土地問題﹔著名學者江隆基於1941年發表了題為《在新民主主義教育的旗幟下前進》的文章,詳細闡述了黨的新民主主義教育政策以及文化事業在對敵斗爭中的重大作用等問題﹔著名學者、翻譯家沙可夫編譯了許多外國名著,如高爾基、莎士比亞、莫裡哀等人的經典作品……

除個人研究外,華北聯大的學者還積極倡導和組織相關學術活動,如成仿吾、江隆基等在 1941年發起成立了晉察冀邊區新哲學學會和新教育研究會﹔何干之發起成立了魯迅研究會﹔於力等發起成立了燕趙詩社。

1939年7月7日,華北聯大舉行成立大會時,毛澤東同志親自到場發表了重要講話,號召全體師生“你們到前方去創造根據地,不但要爭取民族的解放,而且要爭取社會的解放”。

在辦學期間,華北聯大不僅培養了一批青年藝術家,而且始終扎根民眾,文藝學院戲劇系的學生經常幫助村劇團一起搞創作、排演,音樂系的學生經常教各群眾團體唱歌,文學系主辦的街頭詩周刊和美術系主辦的街頭畫報,很受群眾的喜愛。通過這些群眾喜聞樂見的活動,廣大師生為推動文藝與群眾運動的有機融合,為宣傳和普及新民主主義文化做出重要貢獻。

本版圖片由記者周聰聰翻拍自《華北聯合大學1939—1948》一書

■相關

華北大學:新中國高等教育的搖籃

1948年8月,華北聯合大學與北方大學合並,成立華北大學。雖然華北聯大就此完成了自己的歷史使命,但它在戰爭歲月磨礪出的優良的革命傳統和在實踐中探索積累的寶貴辦學經驗,卻並未就此消失,而是隨著並校,成為華北大學發展的堅定基石,繼續為中國教育事業書寫輝煌篇章。

華北大學總部設在正定天主教堂,今中國人民解放軍第256醫院內。

中共中央將華北大學納入了正規高等院校的序列,賦予華北大學培養新中國建設人才、建設新中國新型高等學校典范的重任。

華北大學匯聚了新中國成立前解放區的一大批著名專家學者、文化精英,吳玉章、范文瀾、成仿吾、艾思奇、艾青、丁玲、賀敬之等等,此時的華北大學真可謂是名家聚集、大師薈萃的學術殿堂。

華北大學雖然辦學不足兩年,但為國家培養了近2萬名干部,畢業生被分配到祖國的各條建設戰線。文藝界名人如著名演員朱旭、藍天野、胡鬆華等,作家徐光耀等,此外名記者、名畫家、名編導更是人才輩出,燦若星辰。

除了培養人才之外,華北大學的另一項重要貢獻就是孕育了新中國成立之初第一批各具特色的高等院校。新中國成立之后,根據革命形勢的發展和國家建設的需要,華北大學各部院或發展成為新型的獨立院校,或與別的單位合並組建成新的院校,新中國的教育事業呈現出一片繁榮發展的景象。

1949年12月,中央人民政府政務院第十一次政務會議根據中共中央政治局的建議,通過了《關於成立中國人民大學的決定》,華北大學(主要是華大一部)、革命大學和政治大學三校合並,作為基礎,創建新中國第一所以社會科學為主的新型綜合型大學——中國人民大學。

華大二部外語系和北平外事學校等合並為北平外國語學校,后逐步發展成北京外國語大學。

華大三部戲劇系和南京國立戲劇專科學校,合並成立中央戲劇學院。

華大三部音樂系與國立音樂院等幾所音樂教育機構,成立中央音樂學院。

華大三部美術系與北平藝專合並,成立中央美術學院。

華大工學院獨立,成為北京工業學院,后逐步發展成北京理工大學。

華大農學院與北京大學農學院、清華大學農學院合並,成立北京農業大學,現為中國農業大學。

整理/記者 周聰聰

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”