2018年12月24日10:40 來源:黑龍江日報

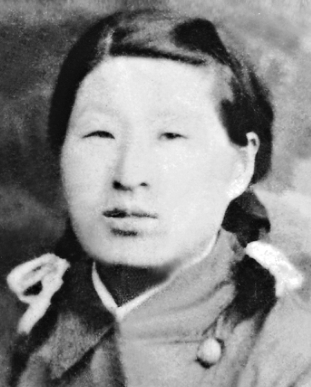

李敏

李在德和於保合

李桂蘭

1931年,日本帝國主義的鐵蹄踏入中國東北,英勇的東北人民在中國共產黨的領導下,開始了艱苦卓絕的十四年抗戰。十四年間,東北抗日戰爭驚天泣地。歷史轉折處,東北人民愛祖國,守故土,婦孺皆兵,不畏犧牲。抗聯女戰士的后代、鶴崗市老區建設促進會會員劉穎歷時5年完成了《東北抗聯女兵》一書,記錄了124名抗聯女兵的事跡。今日,本報節選在部隊裡長大的李敏、優秀的電台聯絡員李在德、在艱苦的抗戰中女兵們的愛情和婚禮的故事。身為女人,她們把自己的熱血青春都獻給了國家和人民。她們的精神永存,永遠值得我們銘記。

李敏:一生傳頌抗聯魂

李敏是一個在東北抗聯部隊裡長大的孩子。她的戰友們大部分都犧牲在抗日戰場上,戰爭的血與火將她淬煉成了一名堅強的戰士。

李敏原名李小鳳,1924年11月5日,第一場冬雪,李小鳳降生在梧桐河畔河東村破舊的小土屋裡。梧桐河河東村是中國共產黨開展活動較早的地區,早在1927年夏,中共北滿省委即派蔡平、李春滿、韓友、金利萬、崔英日等黨員干部來到這裡進行革命宣傳工作,並組織了婦女、青年、兒童等群眾性革命組織,開辦了第一所學校——羅興學校。1928年,共產黨人崔庸健來到梧桐河,他在李春滿建立的羅興學校基礎上成立了鬆東模范學校。

鬆東模范學校是一所革命者的搖籃,無數的青少年在這裡接受革命教育走上了抗日戰場。李小鳳從六歲起即在鬆東模范學校裡接受共產主義思想的初級教育並參加了各種有意義的活動。1932年秋,梧桐河發大水,無情的洪水迅速地吞沒了農民賴以生存的土地,李小鳳隨父母再次逃難。

風一程、雨一程,在冬天到來之前,飢寒交迫的一家人來到了安邦河。但是苦難並沒有結束,一場突如其來的瘟疫奪走了李小鳳母親崔仙曼的生命,那一年李小鳳才八歲。為抗擊日寇,大她六歲的哥哥李雲峰參軍上了部隊,父親李石遠是抗日救國會的領導,因形勢緊張,東躲西藏,剩下了小鳳一人。孤身一人的李小鳳曾經與小牛犢為伴,漫漫長夜之中,她最渴望的事情就是能夠像哥哥一樣參軍上部隊。

1936年,李小鳳終於等到了參軍上隊的機會。李小鳳那一年十二歲,在東北抗聯地下交通員李升的帶領下,地方上的婦救會長李桂蘭拉著她的手,經過三天兩夜的奔波,終於來到了東北人民革命軍第六軍的后方密營。李小鳳就這樣成為東北人民革命軍部隊裡最小的一名女兵,當時分配她協助馬司務長做飯。

1938年3月15日,天剛蒙蒙亮,李小鳳和金伯文已經熬好了大米查子粥。正准備叫醒其他同志吃飯時,后半夜站崗的李桂蘭急匆匆地推開門喊,“報告,前面有馬叫聲!”“大家快速行動,馬上組織傷員撤到北山。”裴大姐下完命令,就先從營房沖出去指揮戰斗。李小鳳和金伯文扶著重傷員金指導員出了門后,小鳳又轉身跑回了營房,她舍不得同志們還沒來得及吃的大米查子粥,想把粥帶上山,返回屋后,就爬到鍋台上,從大鍋裡往桶裡舀粥。這時,有人“啪”的一下重重地打了下她的屁股,猛回頭一看,是裴大姐怒氣沖沖地站在背后。“你不要命啦?敵人都堵到門口了,還不趕快沖出去?!”聽裴大姐這麼一說她趕緊拎著半桶粥下了鍋台,裴大姐從屋內順手拿了一把鋸子和斧子,小鳳不敢吱聲跟在她的后面。

“小李子,你注意聽,聽到敵人的機槍掃射過去,你就馬上沖出去!”為了引開敵人的火力,裴大姐率先沖出小屋。小鳳在屋裡聽到機槍的掃射聲一陣緊似一陣,她試了幾次都沒敢沖出屋。正在焦急的時候,槍聲突然停了。小鳳覺得這就是機會,拎起了那半桶粥就往外跑,粥桶太沉,沒跑出幾步就滑倒了,粥也洒了一地。她趕緊爬起來繼續往北山上跑。

“抓活的——抓活的——”風在耳邊呼嘯,回頭一看,有個敵兵脫掉大衣正在追她。馬上就要跑進密林了,她的耳邊不時響起敵兵的叫罵聲和槍彈呼嘯而過的嗖嗖聲,就在這緊急關頭,猛然聽到一聲槍響。她回頭一看,追在自己身后的敵兵被打死了。原來是裴大姐在樹后掩護她開的槍。

傷員們脫險了,小鳳也擺脫了敵人的追捕。經過這場生死搏斗,小鳳成熟了不少,她開始懂得戰爭的殘酷,她發誓要為犧牲的戰友報仇。

1938年農歷十月二十三,在張家窯的戰斗中,像母親和大姐一樣照顧她的裴大姐也犧牲了,李小鳳危急之中滾到一棵倒木形成的雪窩裡才幸免於難。失去戰友的李小鳳在呼嘯的風雪中大聲呼喊著戰友們的名字,可回答她的隻有雪山裡空曠的回音。靠著強烈的求生欲望,她終於在最后時刻找到了部隊,這一年李小鳳十四歲。

1939年的除夕之夜,黨小組書記杜敬堂宣布了一個決定和一個消息,決定是李小鳳同志從今天起由共青團員轉為共產黨員﹔消息是她的父親李石遠同志已被敵人殺害。好像是晴空裡的一聲驚雷,入黨的喜悅和失去父親的悲痛,同時落在這個剛滿十五歲的女兵身上。

戰爭,可不管你的悲苦,大年初一,敵人尾追而來。戰斗中,那個曾經像父親一樣關愛、照顧她的苗司務長因為保護夜裡煮的那一桶靰鞡湯就犧牲在她的眼前,鮮血染紅了山岩。戰爭考驗著人們的耐力,面對鮮血和犧牲,李小鳳不再是那個隻會做飯的小丫頭了,她是戰士,她是兵,為了國仇家恨,她要苦戰到底!

1942年,又一個令人心碎的消息傳來,張壽篯(李兆麟)政委告訴她,她的哥哥李雲峰在一次執行任務時失蹤了。哥哥是偵察員,他的失蹤意味著犧牲。父親犧牲了,如今哥哥也犧牲了,李家人隻剩下她自己了。

1944年,經組織批准,李小鳳和文化教官陳雷兩個年輕人喜結連理。沒有儀式、沒有婚紗,兩床軍毯鋪在了一起。從此,一個簡陋的、甜蜜的小窩為他們遮擋雨雪風霜。

8月15日,東北光復。9月11日,李小鳳和她的戰友們從蘇聯的伯力登上了一架小型軍用飛機向著祖國飛去,回國之時,為了形勢所需,部隊為她改名叫李敏。

斗轉星移,七十年倏忽而過。

在哈爾濱南崗區鞍山街一處幽靜的小院裡,常常飄出一首首東北抗聯歌曲,激昂的旋律,令路人駐足,那是李敏帶領東北抗聯宣傳隊在演唱。

2015年5月9日,俄羅斯阿穆爾州正在舉行盛大的紀念反法西斯戰爭勝利七十周年的活動,作為特邀的二戰老兵,阿穆爾州的州長受普京總統的委托將二戰勝利紀念章戴在了李敏的胸前。

淚水劃過了九十二歲老人的臉頰,她動情地說:“同志們,今天我領的這枚紀念章,是替我犧牲的戰友領的,他們都不在了,他們都犧牲了,光榮和榮譽應該永遠屬於他們!”

2018年7月21日凌晨,李敏安詳地告別了人間,享年95歲。她歸隊了,她去尋找戰友們去了。

李在德:優秀的電台聯絡員

李在德生於1917年,是抗日烈士金成剛的女兒。金成剛犧牲那年,她正在游擊隊裡。

在地方組織遭到嚴重破壞之時,這支幾十人的隊伍要向山上轉移,當時身為游擊隊隊長的夏雲杰看她長得瘦小,怕她不能適應游擊隊的戰斗生活,就勸她留下來做地方工作。

李在德一聽不讓她上隊一起走,眼淚頓時流了下來,她說:“媽媽犧牲后,我一個親人都沒有了,我一定要參加游擊隊,打鬼子,為媽媽報仇!”夏雲杰看她態度堅決,其他人也都為其說情,終於同意她留下。就這樣,李在德成了游擊隊裡年齡最小的女游擊隊員。游擊隊不停地在小興安嶺、湯旺河、烏龍河兩岸的深山老林中轉戰,有時連成年人都難以忍受的飢餓、疲勞和寒冷,李在德硬是咬著牙挺過來了,從沒有叫過一聲苦。1934年秋,游擊隊從湯原姓夏的大地主家中繳獲了一台縫紉機和一批白布。部隊將物資送到山裡,領導決定由裴成春負責,帶領李在德和劉恩淑、許貞淑到湯旺河溝裡創辦后方臨時被服廠,給部隊戰士做軍服。當時大家不會使用機器,地方黨組織找來一位裁剪師傅教她們。裴大姐把學用縫紉機的任務交給了李在德,過了一個多月,李在德就可以獨立操作縫紉機了。

1936年春末,裴成春帶著李在德奉命到第六軍所在地帽兒山密營建立新廠。被服廠建成后,承擔了第六軍的全部服裝生產任務,有時還要為兄弟部隊做軍裝,任務很重。1936年7月3日,李在德光榮地加入了中國共產黨。中共北滿臨時省委書記馮仲雲語重心長地勉勵她:“入黨以后要努力學習,繼承媽媽的革命精神,不怕流血犧牲,為抗日斗爭作更多的貢獻。”

1937年7月中旬,北滿臨時省委擴大會議快要結束時,經馮仲雲、趙尚志介紹,李在德和於保合同志在大山裡面舉行了集體婚禮。8月,李在德同丈夫於保合去往三軍。在第三軍的被服廠裡,李在德和女兵們不僅要給部隊做軍服,還要做宣傳工作。她們宣傳抗日道理,號召各民族團結起來,在中國共產黨的領導下共同抗日,支援抗日游擊隊。

1938年的冬天,對敵斗爭更加嚴酷,就在彈盡糧絕之時,李在德隨部隊過界去往蘇聯,進行休整。經過半年多的休整,1939年6月下旬,李在德和丈夫於保合隨趙尚志司令返回東北抗日戰場。

1939年底,踏著黑龍江的堅冰,李在德再次隨趙尚志過界到蘇聯的拉賓附近。到蘇聯后,周保中派李在德去學習無線電收發報技術,三四個月后,李在德就可以獨立工作了。

1941年7月18日,蘇聯遠東軍區決定讓周保中組建抗聯小部隊回東北,主要任務是建立根據地,集中統一指揮各地游擊部隊,積極活動,以牽制和擾亂敵人后方。7月19日,周保中開始“擬定派遣人員歸還東北進行活動”,在初選的16人名單中就有李在德。

搞無線電必須兩個人一組,分別負責發電報和譯電報稿子,李在德主要負責發電報,她的丈夫於保合負責譯稿子。密碼本就在他們手裡,一本是明碼,一本是密碼,合起來之后才能發報。1941年9月上旬,李在德所在的小部隊一行三十多人從饒河附近過烏蘇裡江,到達暴馬頂子密營。部隊在暴馬頂子休整幾日后,王效明支隊長宣布任命於保合為宣傳科科長兼電台報務主任,讓李在德與於保合一起負責電台工作。當時小部隊的偵察任務主要是了解饒河、富錦、寶清、依蘭等三江地區日寇的兵力、兵種、武器、裝備、糧食、倉庫、軍隊內部生活,以及日軍駐軍狀況、移動的目標、軍事建筑、道路交通、通信聯絡等情況。根據小部隊的偵察計劃,王隊長率部隊往西南邊的寶清方向進軍。由於撓力河發大水,淹沒了草甸子,無法行軍,部隊隻好繞道上游,多走了一個多月的路程。但小部隊隻准備了七天的糧食,后二十多天沒有糧食吃,飢餓令大家一天走不了幾十裡路,隻好揀蘑菇、挖野菜、摘刺梅果和用樹皮、草根等來充飢。小雨一直下個不停,為了過撓力河,大家頂著雨開始割柳條做筏子。二十多天沒有吃到糧食,總算渡過了撓力河。過河后咬著牙還得繼續走。越來越多的同志走不動了,部隊好不容易爬到一個小山頂上,同志們驚喜地看到山溝裡有一處炊煙正在裊裊地升起,一定是有人!這是一個炭窯,還住著老鄉,同志們終於得救了!克服了種種困難,跨越生死線,一年多來,李在德所在的小部隊通過實地偵察和對群眾的秘密調查,重點搜集到了靠近邊境線一帶的日偽軍的情報,如:兵種情況及各兵種武器裝備數量,敵人部隊的番號、長官姓名、駐屯地點、營房及守備狀況,附近村子的房屋布局,敵軍調動的時間、地點和目的等等,搜集到的情報隨時用電台報告給總部。小分隊的同志們還把敵軍工事的種類、范圍、用途及道路交通等情況繪制成圖表,交給交通員帶回。

冬天,小部隊在寶清、富錦一帶山區活動,王效明支隊長根據周保中來電,讓姜信泰政委於12月率領這十余人先過境回到蘇聯。回到蘇聯以后,李在德被編在交通連當戰士。

“八一五”光復后,李在德返回東北,1949年初曾隨大軍南下。1950年3月,李在德被分到政務院(1954年9月改稱國務院)秘書廳秘書處擔任機要秘書,負責保管機要文件、政務院公章及周恩來總理的印章。

如今,一百零一歲的李在德媽媽,正在兒女們的精心陪護下頤養天年。

戰地裡的一場婚禮

那是一場盛大的婚禮。

說它盛大,整座大山是它的禮堂,藍天、白雲是它的背景,東北抗日聯軍裡的將軍們是這場婚禮的主婚人和証婚人,而參加婚禮的嘉賓都是當時東北各大聯軍的主要領導。這在東北抗聯的歷史上也絕無僅有。

1937年6月,中共北滿臨時省委執委擴大會議在帽兒山第六軍被服廠召開。北滿臨時省委書記馮仲雲,第三軍軍長趙尚志,第五軍軍長周保中,省委宣傳部長包巨魁(張蘭生),第六軍軍長戴鴻賓,第六軍政委張壽篯,第六軍參謀長馮治綱,第六軍秘書長黃吟秋,下江特委書記魏長奎,第九軍政治部主任許亨植,第六軍第四師政治部主任吳玉光,第六軍第二師政治部主任張興德,第六軍第二師師長藍志淵,第三軍軍部宣傳科科長於保合,北滿團省委書記黃成植,第六軍軍部秘書徐文彬等人出席了會議。

這次會議一連開了二十天左右。在會議期間,兩對戀人在這大山裡舉行了一場特殊的婚禮。說起那場婚禮,當年才十三歲的李小鳳記憶猶新。會議快要結束的一天,裴大姐告訴李小鳳和李桂蘭,讓她倆明天早點起來去採些野菜回來。可是,小鳳早晨醒來一看,哪還有李桂蘭的影兒。她趕緊起身到河邊洗把臉,拎著兜子順河邊採起了山菜,沒想到竟然發現了李桂蘭和吳玉光主任在河邊的一棵大樹下正竊竊私語呢。前幾天,她曾經見過於保合和李在德也在一起悄悄地說話。小姑娘就想,大概自己不該去“打擾”她們吧?於是,悄悄躲著他們回到營地,向裴大姐匯報了自己看到的情景。聽了小鳳的話,裴大姐特別高興。

“好極啦!真是雙喜臨門!”雙喜臨門?嗯,是指自己看到的兩對說的嗎?小鳳猜想著。裴大姐馬上找馮仲雲提了建議。“馮仲雲同志,於科長和李在德,吳主任和李桂蘭,這兩對都自由戀愛了,要是組織上批准,會議結束前,為這兩對舉行婚禮吧,咱們來個雙喜臨門!”聽了這話,馮仲雲也很高興。他向幾位領導一提,大家無一不贊同。“好極了,批准了。這是很好的兩對,請你們籌劃籌劃,在會議結束前舉行婚禮,也讓大家熱鬧一番。”馮仲雲發話了,被服廠的同志們在裴大姐的指揮下進行了准備工作。她們用各種山花編成花冠裝扮新娘,還為婚宴准備了各種野菜和替代喜酒的樺樹汁。當晚霞映紅天邊的時候,一場盛大的婚禮開始了。

第一對的新郎官吳玉光,二十八歲,是當時任抗聯第六軍第四師政治部主任﹔他的新娘是十九歲的姑娘李桂蘭。第二對的新郎官於保合,二十四歲,是當時任抗聯第三軍政治部宣傳科長﹔他的新娘是二十歲的姑娘李在德,任第六軍被服廠黨小組長。兩對戎馬倥傯喜結良緣的新婚伴侶,身著戎裝,胸戴山花,顯得那樣的神採奕奕,他們在遠離鄉村的深山營地舉行簡朴的婚禮。

“裴大姐,快上酒啊!”馮仲雲發話了,同志們在裴大姐的指揮下,動用大飯碗、水杯、飯盒等所有器皿,端來了白樺樹汁。“我們沒有能力釀造白酒,但我們准備了比白酒更加珍貴的天然美酒——白樺樹汁,管夠喝。喝了它,會永葆青春,祝願新婚夫婦的愛情像白樺汁一樣純真甜美,祝兩對新人像白樺樹一樣白頭偕老!”裴大姐說得很激動,馮仲雲接了她的話:“裴大姐說得好啊,就讓這白樺樹汁婚宴載入我們東北抗聯艱苦斗爭的史冊吧!來,我也祝願你們永遠記住這一天,願你們永遠相親相愛!”接著是周保中的祝詞:“希望你們像馬克思和燕妮那樣,在革命道路上攜手前進,永不分離!”周保中說完,張壽篯也送上了祝願:“你們是在抗日的烽火中喜結良緣的,相信你們一定會伉儷情深,地久天長!”首長們的每句話,都引來了陣陣如雷的掌聲。掌聲、笑聲和歌聲,像一股股歡樂深情的交響曲,響徹了山岳,震蕩著山林。席間,北滿省委交通站的老姜(外號干巴姜)匆匆趕來,他打老遠就喊著報告,把一堆文件交給馮仲雲后,不顧挽留又急匆匆地走了。

婚禮結束后,於保合與李在德的洞房設在林中的帳篷裡﹔吳玉光與李桂蘭的洞房設在被服廠間壁出來的一個小屋裡。婚禮的第二天,首長們就都出發了,兩位新郎也隨著他們一起走了,他們走向了戰場。這場婚禮為戰爭年代的愛情留下了絢麗的篇章,是東北抗聯婚戀史的見証,是戰爭中軍人愛情的紀實。新人於保合與李在德后來都在東北抗聯第三軍,在槍林彈雨中相扶相攜走完了半個世紀人生歷程。而另一對新人吳玉光和李桂蘭就沒有那麼幸運了,李桂蘭在1938年的“三一五”事件中被俘,在哈爾濱的道裡偽滿模范監獄中關押至1944年獲釋出獄。其丈夫第六軍第四師政治部主任吳玉光於1938年底犧牲在饒河縣的暴馬頂子,夫妻二人從此陰陽相隔。

七十年倏忽而過,李桂蘭在生命將要終結之際,囑托組織將她的骨灰與吳玉光合葬。

墓碑背倚青山,面向東方,上刻有“抗戰伴侶,永恆守望”八個大字。

時令正值晚春,連日來細雨霏霏,但下葬之時,卻是雲開日朗,似乎老天也在迎接故人歸來。青山有幸埋忠骨,這裡成為他們永久的歸宿!

女兵們的愛情

沒有玫瑰、沒有花前月下,戰士自有戰士的愛情,忠貞不渝,感人至深。

戰爭中的女兵們愛的簡單,愛的單純,愛的大氣,愛的執著,她們也從來不會玷污自己的愛情。在生與死、血與火中,愛多了幾分淒美與壯麗﹔在殘缺中,愛多了幾分時代的色彩。

說起當年女兵們的愛情,這裡有幾個小故事。

吳玉光是東北抗聯第六軍第四師的政治部主任,他與女兵李桂蘭初識於1933年,那一年吳玉光二十四歲,李桂蘭才十五歲,等真正談戀愛應該是到了部隊,吳玉光二十八歲,李桂蘭十九歲。有一個細節,當時的小戰士李小鳳還清晰地記得。李小鳳說,那時候她年紀小啊,才十二歲,部隊裡女兵少,她又是和李桂蘭一起上的部隊,就有事沒事地黏著李桂蘭。有一天,她突然發現李桂蘭不見了,趕忙跑出去找。這時,她發現了吳玉光主任和李桂蘭從山上下來,她趕忙跑到李桂蘭跟前問她:“你們上山干啥去了?”李桂蘭回答說:“打兔子去了。”小鳳繼續問:“打到了嗎?”李桂蘭回答:“沒有,跑啦。”好多年以后,李小鳳笑著說:“那時候我真傻,咋就不懂,他們是在搞對象呢。”

女戰士李淑貞。二十七八歲,人長得漂亮,是第九支隊政委郭鐵堅的愛人。他們兩個人特別恩愛,記得有一次部隊點起篝火時,李淑貞坐在篝火前,郭政委坐在她的身后,用手環抱著她,用自己的身體給她擋著后背的寒風。其他的女兵們當時都很羨慕,一邊捂著嘴偷偷地在笑,一邊想,原來兩口子還可以這樣親密啊。這一對夫妻曾經有過一個兩歲的男孩,行軍打仗,沒辦法撫養,就把孩子寄養在依蘭縣一個親屬家裡,后被日寇查出,慘遭殺害。消息傳來,李淑貞悲痛萬分。郭鐵堅在1941年8月,率所部從訥河向嫩江遠征途中,被敵軍包圍,戰斗中犧牲,年僅三十歲。

第三軍被服廠的於桂珍,1937年7月由趙尚志主婚,與抗聯第三軍第一師師長蔡近葵結婚。趙尚志軍長還特意送了陪嫁禮品。婚后於桂珍隨丈夫調往第一師,被分在少年班。1938年隨第三軍、第六軍部分隊伍過界去蘇聯,后被送往新疆。

包雅清是東北抗聯第三師政治部主任劉雁來的妻子,1942年8月初懷有身孕的包雅清在赴蘇聯途中不幸被日軍逮捕,在佳木斯監獄關押至“八一五”光復。抗日戰爭勝利后,劉雁來曾任富錦縣蘇聯紅軍衛戍司令部副司令員,此時夫妻才得以團聚。這也是一對抗戰夫妻。

還有位美麗的女兵叫周淑玲,1938年9月,十九歲的周淑玲被編進了東北抗聯第三軍第四師。那個炎熱的夏天,周淑玲所在的三十二團正在三道河子休整,周保中軍長與李明順團長此時漫步在鄉間的泥路上。當走到一個山崗上時,周軍長有意停下來,指著不遠處的淑玲說:“老李,你看那就是淑玲。”李明順對這位叫周淑玲的女兵早有耳聞,只是沒有見過面。當周軍長喊了一聲:“淑玲”,而聽到喊聲的淑玲也回身爽快地答應了一聲。正是這一回眸,那愛情的火花瞬間在李明順的心裡點燃,他認定她就是自己今生要找的愛人。李明順是抗聯第三軍第四師三十二團團長。“九一八事變”發生時,他是東北軍的一個排長,駐防在牡丹江附近,目睹了日軍入侵給東北人民帶來的深重災難,李明順從隊伍中拉出一排人,插入完達山。從此,在完達山麓三江平原一帶出沒著一支百姓傳頌、敵人害怕的天德隊,天德隊的當家人便是李明順,后來他帶隊加入了東北抗聯。李明順團長教淑玲怎樣打綁腿才夠結實,教她怎樣看手槍上的准星,他還會把自己的馬讓淑玲騎上一程,自己則為她牽著缰繩,不理會戰士們的鬼臉,這樣的追求在當時也算是大膽了。淑玲慢慢地由不理不睬變得樂於接受這種呵護了。兩個人最終情定終身,走過了槍林彈雨,走過了風霜雨雪,走過了漫長的革命生涯。

劉鐵石和庄鳳都曾有過各自的婚姻,但因為戰爭而離散了。他們的感情發展是建立在相互了解、相互支持、相互信任的基礎上。他們經常在一起討論電報技術等業務問題,談論各自以往的戰斗生活,憧憬著美好的未來,同時,愛情的種子也在他們的心中生長發芽。1943年秋,在經旅黨委批准后,劉鐵石請抗聯戰士邢德范作為他與庄鳳的結婚介紹人,就在野營的營房裡舉行了婚禮。他們的婚事很簡單,劉鐵石買了三尺紅布送給庄鳳﹔庄鳳給劉鐵石做了一個小鏡子套,互送作為紀念。他們穿的是軍裝,行李是部隊的裝備,鋪的是草褥子,蓋著軍毯和軍大衣,枕的是草枕頭。盡管如此,他們的小窩是溫暖的,足可抵御冬天的寒風。

1992年1月29日,劉鐵石因病去世。庄鳳為悼念夫君賦詩七首,現摘錄其中片段作為“女兵們的愛情”這篇文章的結尾:

憶鐵石

與君相識黑水濱,共赴國難成知音。

槍林彈雨連生死,風餐露宿結同心。

回首往事如昨晨,君心我心總一心。

同迎解放同雀躍,共建家園共歡心。

常言夫妻百日恩,況復朝夕五十春。

夫君待我如兄長,亦師亦友情誼深。

生離死別最傷情,欲減悲思悲愈增。

唯將晚節酬逝侶,慰君英魂目可瞑。

(見習記者孫銘陽 記者譚湘竹整理)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”