周聰聰

2019年01月24日08:10 來源:河北日報

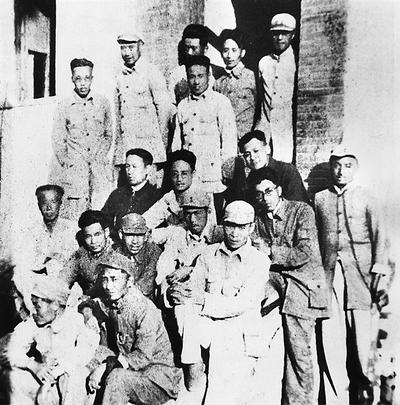

1949年2月,企之縣(今曲周縣)南下干部合影。

70年前,大批河北干部舍小家顧大家,毅然踏上南下征程。圖為太行行署歡送第一批南下干部時的合影。

﹝閱讀提示﹞

70年前,為支援全國解放,大批河北干部冒著沒有散盡的硝煙,拋家舍業,背上行裝扛起槍,浩浩蕩蕩向南方挺進,如同源源不斷的新鮮血液輸向南方新解放區,參加了接管、鞏固新中國政權,支援南方廣大新解放區建設的任務。

這次調干南下,是中共中央根據革命形勢的需要作出的一項重大戰略決策,因為人數眾多、成建制輸出、發揮作用巨大,成為中國革命史上的光輝一頁。而河北,就是此次南調干部的重要來源和基地之一。

1

南下號角吹響,千裡赴征程

在中國革命史上,“干部南下”是一次重要的戰略行動,由此也產生了一個特殊的歷史革命群體——南下干部。

1949年春,隨著黨中央一聲號令,大批河北干部踏上了南下的征程。

此次調干南下,是黨中央基於戰略考慮作出的安排。

1948年,中國人民解放軍以勢如破竹之勢,相繼在各個戰場上殲滅大量敵人並取得了勝利。就在人民解放軍與國民黨軍事力量進行戰略總決戰前夕,中共中央為迎接全國勝利的政治形勢,制定了一系列奪取全國勝利的戰略任務和戰略決策,其中一項重要內容,就是為即將解放的南方地區做好充足的干部人才儲備。

1948年9月,中共中央在西柏坡召開政治局會議,史稱“九月會議”。會上,毛澤東提出:“戰爭的第三年內,必須准備好3萬至4萬下級、中級、高級干部,以便第四年內軍隊前進的時候,這些干部能夠隨軍前進,能夠有秩序地管理大約5000萬至10000萬人口的新開辟的解放區。”

按照“九月會議”方針,1948年10月28日,中共中央做出《關於准備五萬三千個干部的決議》,將所需干部分配給華北、華東、東北、西北、中原五處,並對各級各項工作中負主要責任的干部、最低限度人數進行了規定,要求按比例分別列入。同時,各地所調干部均應組成完整的區黨委架子,整體調出。

“在解放戰爭時期,干部南下有數次之多,最早應該是1947年劉鄧大軍挺進大別山,后來1948年又從冀中、冀南等地南調干部數千人,1949年春以及7月之后又有兩次。但1949年春這次無論從規模還是調動地域上,都遠超其他幾次,是干部南下的最高峰,影響也最大。”省委黨史研究室編研一處副處長王林芳介紹。

河北是此次南下干部的重要來源和基地之一。

“當時中央分配給華北的任務是17000人,后來增至21499人。實際上,后來各地都基本甚至超額完成了調派任務。”省委黨史研究室宣教處副處長閆麗表示。

河北主要承接的是華北局下派的任務。

由於河北當時分屬不同根據地,大致派出情況如下:冀南區南下干部約4000余人,組成一個南下區黨委,書記王任重,隊伍編為中國人民解放軍冀南支隊﹔冀東區南下干部約3000人,組成冀東南下干部總隊,李楚離任書記兼總隊長﹔太行、太岳兩區南下干部約3000多人,編為中國人民解放軍長江支隊,由書記冷楚帶隊﹔冀中區與察哈爾省合派干部近4000人,編為華北南下干部縱隊第四支隊,牛樹才任書記﹔晉中、冀中、察哈爾、太行合計抽調南下干部約3000人,由書記武光帶隊。

此外,渤海區一分區按華東局安排南下干部約1000人,熱河省按東北局安排南下干部約2000人。

“南下干部追隨的是解放軍的腳步,解放軍解放了哪裡,他們中的一部分人就有可能留在哪裡,馬上開展建立人民政權、恢復社會秩序的工作。”王林芳介紹。

這些南下干部的最終去向大致為:冀南支隊一部分去湖北,大部分去湖南﹔冀東南下干部總隊去了湖南﹔長江支隊去了福建﹔華北南下干部縱隊第四支隊進入皖南地區﹔晉中區、察哈爾省、冀中區、太行區抽調組成的南下區黨委進入湖南﹔渤海區一分區組成的華東南下干部縱隊渤海三支隊進入浙江。

2

成建制配備,骨架輸出

按照中央整體調出的要求,承擔南下任務的各級黨委政府要成建制確定南下干部人選。

“具體來講,就是既有軍事、黨務、機要、政府、工農青婦,也有經濟管理、財政、銀行、貿易、通訊社及報紙等。各部門之間按比例配備,各部門內部還要有高層、中層、基層各個級別,以保証能夠以這些干部為骨架,盡快構筑起新解放區的各級政府機構和黨務機構,使各方面工作都能有人著手開展。”閆麗介紹。

如何保質保量完成任務?這對當時干部資源並不充裕的河北來說,無疑是一個重大挑戰和考驗。

“河北各級黨委政府進行了卓有成效的工作。他們一方面通過黨校和干部輪訓隊以及提拔配備副職等方式,想方設法加大干部的儲備,一方面進行廣泛深入的思想動員。”王林芳介紹。

思想是行動的先導。

河北人素來鄉土觀念重,要他們拋家舍業,離開家鄉和熟悉的崗位,到遠隔千山萬水的地方去工作,大部分人難免有顧慮。但一部分人不願南下,則是受“寧向北走一千,不向南挪一磚”的固有思想影響。

針對這種情況,在名單確定之前,各級黨委在干部中先開展了系列學習活動,使黨員干部堅定革命信念。冀中區十一地委的肅寧、饒陽、深縣、安平等縣,在組織干部學習文件、小組討論中,採取了“比一比”的方式,即用南下比長征,用現在生活比過去生活等進行啟發教育。太行六地委也在動員中用“比進步”的辦法,提高干部覺悟。這些方式效果顯著,在不少干部心中引起了共鳴。

此外,針對有些干部害怕過江后語言不通、水土不服等切實問題,各級黨委政府積極回應、詳細解答,有的地區還請以前的南下同志寫信或做報告介紹經驗,消除顧慮。對那些小富即安、斗志鬆懈的干部給予了批評。在這一過程中,各級領導干部,尤其是高級干部紛紛帶頭表態要堅決報名南下,用實際行動影響帶動了一大批黨員干部。

前期鋪墊工作完成后,緊接著便開始進行南下干部的組織與調配工作。

據了解,南下干部數目由各大區逐級落實分解,一直到縣一級。在具體執行過程中,各縣縣委根據自身情況採取不同方式確定了南下干部名單。

有的縣直截了當,在干部會議的討論中直接陳明南下問題,並說明調干數目,請大家自願報名﹔有的縣事先謀劃,先研究好名單,再逐一分析情況落實。對於那些確實有生活或生產困難的干部,幫助解決問題后再調動南下,對於身體上有病無法成行的,則更換人選。

南下干部名單確定后,名單上的干部不僅要解決好自己的組織問題和婚姻等私人問題,還要妥善將自己的工作移交下任。同時,認真填寫組織下發的各種調查履歷表、后勤供給表等,方便上級和南方地區的黨委掌握每個南下干部的詳細情況。

“總體來講,河北各級黨委政府,克服了各種困難,前期准備工作很有成績。不僅有了一定的干部儲備,而且經過思想動員,提高了干部覺悟,加強了組織性和紀律性。同時調配方法得當,為調干南下工作的順利開展,打下了良好基礎。”王林芳表示。

經過集中訓練和強化教育,1949年春,大批河北南下干部離開了燕趙大地奔赴新解放區。

“我們(南調干部)要離開娘家到婆家去了,我們爭取到婆家做一個好媳婦,要為娘家添光彩。”“娘家現在還比較窮,沒有車子和轎子送,我們就用兩條腿走去。”開拔前,各區基本都開了歡送會,很多冀南干部對南下區黨委書記王任重的這番洋溢著革命樂觀主義精神的答謝講話印象深刻。

3

投身第二故鄉,忘我工作

“狂風暴雨,北往南掃。反攻聲浪,直沖雲霄。眼看枯樹快刮倒,大家快把禍根刨!刨!刨!全國人民一個目標,解放全中國。全國人民團結緊,民主政府建立好……”

南下干部的南下之路,不僅路途遙遠,還不時遭受著土匪襲擊、水土不服等各種困擾。即便如此,隊伍也常常會響起雄壯的歌聲,歌聲嘹亮、催人奮進。

經過長途跋涉,各個南下隊伍緊跟解放軍相繼進入南方各區。這些地方大都剛剛解放,生產力發展極其緩慢,經濟十分落后。此外,一些地區土匪猖獗,特務橫行,人民困苦,南下干部的工作難度之大顯而易見。

但南下干部很快投入各項工作。

“1949年春的這次干部南下,就像一股股新鮮血液注入新區,使當地發生了巨大變化。他們在接管政權、征糧支前、鞏固政權、發展經濟和培養干部等方面都發揮了舉足輕重的作用。”王林芳介紹,他們實現了黨對大片南方新解放區的有效控制、接管和改造,鞏固了解放戰爭的勝利果實,加速了革命在全國的勝利。

干部南下的最大任務,就是有效接管國民黨的基層政權,並把它改造過來,成為新中國的可靠根基。

城市接管,對大多數南下干部來說是個全新的挑戰,即便如此,他們以嚴明的紀律,堅決貫徹落實黨中央的各項政策。每到一個城市,南下干部首先成立軍事管制委員會,遵循“各按系統、自上而下、原封不動、先接后分”的接管政策實行軍事管制,同時聯系群眾,團結各界人士,建立各界代表會和工青婦等群眾組織和團體,爭取各界各階層人士的支持。

在引導新區工作有序開展的同時,南下干部還要保障仍在西南、東南作戰的解放軍部隊的物資供給。經過他們不辭辛苦深入百姓中廣泛動員,各地農民紛紛手推肩扛,把糧食草料送到了各地政府設立的專門糧站,湘、鄂、贛這些新解放地區成了解放軍進軍西南的可靠后方和供給基地。

在解放戰爭推進過程中,一些地方的國民黨敗兵、特務和當地的慣匪四處橫行,嚴重破壞了社會穩定和經濟恢復。有些新政權派去的縣長和干部們,常常被迫躲在碉堡裡辦公,晚上抱著機槍睡覺。為盡快改變這種狀況,南下干部們在當地群眾的大力支持下,組織了人民武裝(如民兵、警察等),甚至依靠大批正規軍開展了剿滅土匪的斗爭。

匪患肅清,農村社會秩序得到穩定后,南下干部又開始趕早摸黑,走鄉串戶,組織農民按照老解放區土改的步驟進行土地改革。

“新的地方政權建立起來后,重要的大事之一就是要在百業凋零、民不聊生的情況下,盡快發展經濟、改善民生。”閆麗介紹,南下干部在交通、郵電、金融、煤礦、電力等諸方面採取了一系列除舊布新的措施,迅速穩定了經濟秩序,並正確處理了勞資關系,保護工商業。

在長沙,從1949年8月至1950年8月的一年裡,干部們採取協助轉業和社會救濟等多項措施,扶助生產經營,解決了失業職工與貧民及外地難民8萬多人的生產生活困難,成績有目共睹。

一系列恢復和發展生產的措施,令城市面貌煥然一新,國民黨反動派叫囂的“共產黨管不了城市”的狂妄預言不攻自破。

隨著城市管理工作的逐步推進,干部人才匱乏的問題開始顯現。為此,南下干部又積極籌辦干部訓練班等,培養當地干部來充實干部隊伍。

歲月倥傯,往事悠悠。

70年裡,他們勵精圖治,把南方這片土地當作第二故鄉,貢獻著自己的心血和智慧。

如今,70年過去,當年風華正茂的“南下干部”已是白發蒼蒼的老人,而更多的“南下干部”已經再沒有機會踏上家鄉的熱土,再聽一次熟悉的鄉音,但他們用人生選擇,見証並親歷了共和國建立和發展初期的難忘歲月。

本版圖片均由省委黨史研究室提供

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”