王毅

2019年03月25日08:31 來源:北京日報

1948年,在解放戰爭取得節節勝利,中國革命進入新高潮的形勢下,中共中央於4月30日發布紀念“五一”勞動節口號,鄭重提出:“各民主黨派、各人民團體、各社會賢達迅速召開政治協商會議,討論並實現召集人民代表大會,成立民主聯合政府。”這一號召迅速得到了各民主黨派和民主人士的熱烈響應。隨后,中共中央自8月起,開始邀請並護送各民主黨派和民主人士北上解放區,並就籌備召開首屆全國政協事宜同他們進行了廣泛的協商與討論。圖為在全國政協一屆一次會議期間,周恩來與民盟部分代表合影。

1949年,毛澤東在香山雙清別墅會見柳亞子。

中國人民政治協商會議第一屆全體會議開幕式。

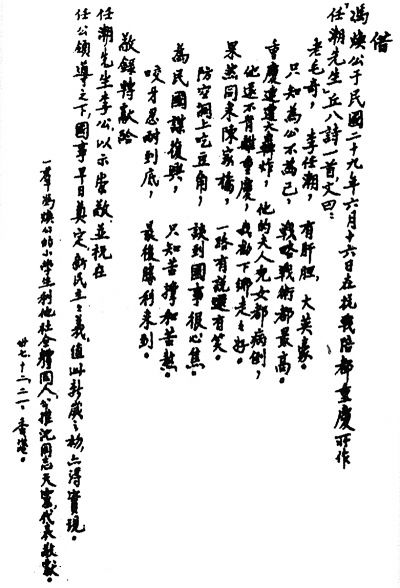

李濟深記錄其北上參加新政協經歷的日記一頁。

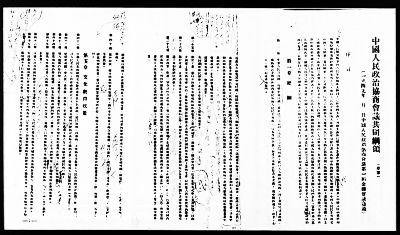

1949年,周恩來主持起草的《中國人民政治協商會議共同綱領》(草案)的修改稿(部分)。

北平各界群眾在中南海新華門前慶祝中國人民政治協商會議第一屆全體會議取得圓滿成功。

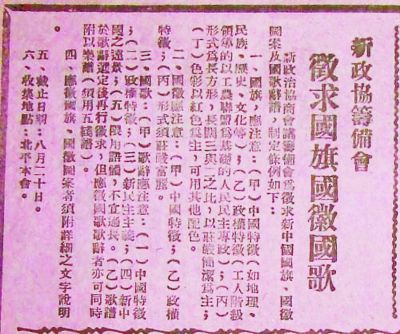

新政協籌備會征求國旗國徽國歌。

中共中央進駐香山后,毛澤東等中央領導同志多次邀請民主人士進行商談,共籌建立新中國大計。

毛澤東邀請民主人士到香山商談,一個主要議題就是新政治協商會議

筆者閱讀《毛澤東年譜》時,粗略梳理了一下毛澤東1949年入住香山期間與柳亞子的交往,記錄在冊的有4次:4月29日作《七律·和柳亞子先生》﹔5月1日前往頤和園柳亞子住處益壽堂訪柳亞子﹔5月5日上午派秘書田家英去頤和園接柳亞子到香山寓所敘談﹔5月21日復信柳亞子,商談設立國史館等事宜。其實,毛澤東在入住香山期間交往的民主人士不止柳亞子,他還曾先后接待了張瀾、李濟深、何香凝、沈鈞儒、馬敘倫等人。對這些民主人士,毛澤東十分尊敬,親切相待。每次老先生到了,毛澤東都出門相迎,親自攙扶下車、上台階。每次會見這些老先生,毛澤東都高度重視,精心准備。一次見張瀾前,毛澤東專門吩咐李銀橋,為了尊重張先生,要找件好衣服換換。李銀橋找遍了毛澤東的衣服,都是有補丁的衣服,覺得實在不妥,也有些委屈。他跟毛澤東訴苦:“主席,咱們是窮秀才進京趕考,一件好衣服都沒有。”毛澤東安慰他:“歷來紈绔子弟考不出好成績,安貧者能成事,嚼得菜根百事可做,我們會考出好成績!”李銀橋接著向主席請示:“現在做衣服來不及了,要不先借一件穿?”毛澤東淡定地說:“不要借,有補丁不要緊,整齊干淨就行。張老先生是賢達人士,不會怪我們的。”毛澤東就穿著補丁衣服會見了張瀾。

毛澤東多次邀請民主人士到香山商談,一個主要的議題就是新政治協商會議。他常與他們討論新政協怎麼開,新中國怎麼發展。毛澤東認真聽取他們的意見,積極採納他們的建議。協商建國是中共中央進駐香山后的重要工作之一,也是中國共產黨早有謀定並一直積極落實的工作之一。一年前的4月30日,鑒於中國戰爭形勢的快速發展,中共中央發表慶祝“五一”勞動節的口號,提出“各民主黨派、各人民團體、各社會賢達迅速召開政治協商會議,討論並實現召集人民代表大會,成立民主聯合政府”,協商建國。“五一口號”一提出,便得到了積極的回應。各民主黨派、人民團體、海外華僑、無黨派民主人士迅速響應,公開表示,中共中央的上述號召“適合人民時勢的要求,尤符同人等之本旨”,並在隨后發起了新政協運動。中國共產黨方面也積極回應,致電致函民主人士,並積極行動,將遠在香港的各黨派民主人士安全送到解放區,並設法將分散在北平、天津、上海等地的民主人士轉移到中共中央駐地河北省西柏坡附近。后又隨著中共中央進駐北平香山,這些民主人士也相繼來到北平,與中國共產黨共商國計,積極推進新政協的召開。

之所以重視民主人士,希望他們建言獻策,一是因為民主是時代大勢,也是共產黨人孜孜不倦的追求,中國共產黨人將之視為自己構想的新中國題中應有之義﹔二是這些民主人士是各方之翹楚,戰爭年代他們奔走呼號,貢獻巨大,建設年代更需要這些既有赤子之心又有專業技能的人才。毛澤東毫不隱諱中國共產黨對這些民主人士的期許。毛澤東入香山第二天就邀請黃炎培到家共進晚餐。二人相談甚歡之時,毛澤東表示,中國不同於蘇聯,應該有自己的特色,誠懇請求黃炎培來牽中國民族資產階級這個頭兒。相似的情形還發生於沈鈞儒和毛澤東對話間。毛澤東邀請沈鈞儒到自己所在的雙清別墅做客,同樣真誠地懇請沈鈞儒為新中國的法制建設多出力、多做貢獻。3月底4月初,毛澤東專程進城拜見自己昔日師友湯璪真、黎錦熙、黃國璋等人,建議這些有九三學社背景並准備解散學社的民主人士,保留九三學社,希望他們能更多地團結科學、文教界的知名人士,積極參政,共同建設新中國。

周恩來、劉少奇、李維漢等領導人也與民主人士積極商談

除了毛澤東,周恩來、劉少奇、李維漢等中國共產黨的其他領導人也與民主人士積極商談,充分交換意見,其中周恩來最為費心。周恩來經常地、廣泛地同各方面人士接觸。周恩來經常走訪民主人士,召集民主人士進行座談,並舉行了多次報告會,向這些民主人士介紹情況,分析形勢,闡述黨的方針政策,並對他們提出的疑惑和問題進行了令人信服的剖析和解答。尤其在1949年4月初國共北平談判期間,周恩來在短短20天內先后5次邀集在北平的民主人士和大學教授會面,向他們報告談判的進展,聽取他們的意見,開誠布公地向他們報告了和談破裂的經過。信息的公開與真誠的態度,贏得了與會民主人士的理解,這些民主人士也在對談判事態的充分了解中,進一步明確了自己的政治選擇。

可以說,中國共產黨對這些民主人士都堅持“徹底坦白與誠懇的態度,向他們解釋政治的及有關黨的政策的一切問題,積極地教育與爭取他們。對政策問題,均予以正確解答,不加回避。除黨的秘密和某些具體策略外,一切可以公開談的都可以談。對政策實行的情況亦應據實相告,在強調說明各種重大成就時,並應指出困難和缺點……同時請他們充分發表並提出意見和批評以加強共同努力的精神”。用民盟前輩葉篤義的話來說:“民主黨派之所以逐步擁護共產黨,完全是出於對當時共產黨的正確政策及行動,以及共產黨員的偉大獻身精神所感染和折服。”

新政協籌備會共商國是

●新政協籌備會是如何揭幕的

在毛澤東、周恩來等中國共產黨人的積極准備中,在團結於“正確政策及行動”之下的民主人士的推動下,新政協籌備會終於在6月15日正式揭幕。揭幕當天,23個單位130多位代表從五湖四海匯聚於中南海勤政殿。工人、農民、軍人、婦女與學術、產業各界人士……各個革命階層的代表共同見証了這一偉大歷史時刻。在毛主席、朱總司令講話后,李濟深、沈鈞儒、郭沫若、陳叔通、陳嘉庚等五位德高望重的民主人士也進行了熱情洋溢的講話。五位先生的講話都指向了中國革命勝利之源——人民的努力、中共的領導、解放軍的作戰。大會在團結、祥和、熱烈的氛圍中進行,象征著一個新時代的開啟。用當時天津《進步日報》的話來說:參加新政協的黨派和團體很多,又有全國各區域的代表,有少數民族的代表,有海外華僑的代表,其普遍性不下於全國人民代表會議,由此應可產生一個代表全國的聯合政府,我們希望並相信這個聯合政府可以很快地成立。一個嶄新的統一的中華人民民主共和國,足音跫然,走到全國人民的面前,全世界都看見了。

籌備會第一次全體會議進行了五天,會議一致通過了《新政協籌備會組織條例》,並據此展開工作。籌備會上議定,籌備會下設六個小組,各負其責。第一組擬定參加新政協的單位及其代表名額﹔第二組起草新政協組織條例﹔第三組起草共同綱領﹔第四組擬定新中國政府方案﹔第五組起草宣言﹔第六組擬定國旗、國徽和國歌方案。

●擬定參加新政協的單位及其代表名額的名冊時,毛澤東風趣地說這是一本“天書”

第一組負責的擬定參加新政協的單位及其代表名額是一項繁重的工作。經過組織或個人推薦、本人申請等程序,籌備會反復協商,征求意見,歷時三個月,終於確定了參加新政協的單位、名額和名單,正式代表和候補代表共計662人。中央統戰部把新政協的單位人選和各項統計編印成冊,送至中央。毛澤東看了厚厚冊子后,風趣地說這是一本“天書”。這些代表來源於各行各業,廣泛羅致了各方面的代表人物,其中宋慶齡、章士釗、張治中、陶孟和、梁思成、周信芳、邵力子等名字尤為耀眼,他們出身、行業、年齡、派別各異,但在中國革命進程中都曾發揮過積極作用,都曾為人民做過好事,都積極投身新中國的建設。當然,由於時間倉促,雖全力以赴,但難免疏漏,“天書”中政協代表就少了滿族代表。北平一些滿族人看到名單后,黯然落淚。毛澤東知道后說:“一個民族沒有代表,整個少數民族為之不歡。”於是政協第二屆全國委員會召開時,專門對此作了補救。

●社會主義前途為何未被寫入《共同綱領》

草擬《共同綱領》是籌備會另一項重要工作。周恩來擔任第三組組長親抓此事。草案出爐后,多方征求意見,開會討論修改,並在9月初將邀集到京的400多名代表分成20個小組廣泛討論。討論《共同綱領》時,一個重要問題被提了出來,要不要把社會主義前途寫入《共同綱領》。一些代表建議,雖然現在新中國不能立刻實行社會主義,還有一個由新民主主義到社會主義的過渡階段,但是遲早要向社會主義社會過渡,所以有必要將社會主義前途寫入《共同綱領》。經過討論,最后還是以《共同綱領》不寫社會主義為准。當時周恩來專門出來解釋:隻有全國人民在自己的實踐中認識到這是唯一的最好的前途,才會真正承認它,並願意全心全意為它奮斗。現在暫時不寫出來,不是否認它,而是更加鄭重地對待它。

●“中華人民共和國”這個名稱是各方人士集智集力、民主協商的結果

第四組對新中國國名的確定貢獻最大。第四組在起草《中央人民政府組織法》時,對國家名稱再三斟酌,廣泛聽取意見。開始許多人都主張用“中華人民民主共和國”,黃炎培則提出用“中華人民民主國”,去掉“共和”。但這時又有不同的聲音,張奚若不同意這兩種意見。他認為,用“中華人民共和國”好,因為人民是指工人、農民、小資產階級、民族資產階級,新中國是人民民主專政的政權,“人民”這個概念已經把“民主”的意思表達出來,因此不必再重復寫上“民主”兩字。大家商量后,覺得張奚若言之有理,採用了“中華人民共和國”這個名稱。可以說,“中華人民共和國”這個名稱也是各方人士集智集力、民主協商的結果。

●國旗、國歌的斟酌與確定,以及國徽的推后確定,都體現了時人的慎重與庄肅,也凝聚了中國共產黨領導下各方人士協商的智慧

確定國旗、國歌和國徽,是第六組的主要任務。在籌備會結束后的一個月左右,《人民日報》頭版的顯著位置就刊登了向全國征集國旗、國徽圖案和國歌詞譜的啟事。當時應者如雲,啟事登出后的一個月,籌備組就收到了大量的應征稿件,其中國旗1920件,圖案2992幅﹔國徽112件,圖案900幅﹔國歌632件,歌詞694首,還有意見書24封。投稿者既有小學生,也有老先生﹔既有工人、農民、機關職員,還有大學教授、中小學教師、作家甚至自由職業者﹔既有來自老解放區的投稿,還有來自新解放區的投稿。這些來自四面八方、不同年齡、不同職業應征者的應征稿,表達了全國人民對新政權的熱烈擁護和期許。

在這些眾多的應征稿中,審查小組挑出38件關於國旗的圖案匯編成冊,發給出席政協會議的代表們討論。在毛澤東、周恩來主持召開的協商座談會上,與會的郭沫若、茅盾、黃炎培、陳嘉庚、張奚若等民主人士在“黃河圖案”還是“五星紅旗”兩個設計之間搖擺不定。“黃河圖案”紅色做底,象征革命﹔左上方一顆大五角星,代表共產黨的領導﹔中間三橫杠分別代表長江、黃河、珠江。另一個設計則是“五星紅旗”。當時傾向於“黃河圖案”的人比較多,但張治中卻表達自己的不同意見。他認為,杠子不能代表河流,中間三橫杠反而可以視作一種分裂,容易被人誤解為國家的分裂、革命的分裂。而且三道橫杠,也可以看成是金箍棒,三根金箍棒擺在國旗當中顯然不妥。大家聽后也覺得在理,便把目光集中到“五星紅旗”圖案上。毛澤東向代表們解釋了它的含義,大星代表中國共產黨,四枚小星代表建國時包括的四個階級——工人階級、農民階級、城市小資產階級和民族資產階級。小星圍繞著大星,意味著中國革命人民大團結。同時,四顆小星也可以代表中華民族4000多年有文字記載的歷史和燦爛文明。大家聽了毛澤東的建議,再次熱烈討論后,一致同意了採用五星紅旗為中國的國旗。

與此同時緊鑼密鼓進行的還有國歌的征集工作。籌備組收到應征稿件600多首,歌詞將近700件。在征集國歌的評選討論中,民主人士馬敘倫提議將《義勇軍進行曲》作為代國歌。之所以有這種考慮,是源於國際經驗,很多國家在沒有正式國歌前,都是把一首能夠激勵民族精神的歌曲作為代國歌,比如法國的《馬賽曲》,俄國在十月革命勝利后也曾以《國際歌》作為代國歌。很多代表和應征稿件都傾向於用《義勇軍進行曲》作為代國歌,但也有一部分代表和應征稿件認為,應該修改歌詞中的“中華民族到了最危險的時候”一句。座談會上討論熱烈之時,周恩來提出自己的意見,他認為不用修改歌詞,用原來的歌更能鼓動情感。修改后,唱起來就失去了情感。居安思危,安不忘危,有這麼一句,就可以時刻提醒,警鐘長鳴。最后,毛澤東拍板,歌詞不改。與會者聽后又經過激烈的討論,最后同意《義勇軍進行曲》為代國歌,並交政協會議表決。9月27日,全國政協第一屆全體會議通過決議,確定了五星紅旗為國旗,並通過《義勇軍進行曲》為新中國的代國歌。幾天后的開國大典上,毛澤東按下電鈕,五星紅旗在《義勇軍進行曲》的旋律中、在萬眾矚目中冉冉升起,標志著新中國的誕生。

國旗國歌在中國共產黨人和民主人士的協商中敲定,但是國徽的選定並沒有這麼順利,因為當時人們對應征稿並不滿意,於是毛澤東就提議:國旗決定了,國徽可以往后推一推,留待將來政府決定。與會者均表贊成,政協會議也接受了這一建議。可以說,無論是國旗、國歌的斟酌與確定,還是國徽的推后確定,都體現了時人的慎重與庄肅,也凝聚了中國共產黨領導下各方人士協商的智慧。

香山議國計,政協商國是。回望70年前的歷史,我們依然能感受協商的力量﹔觀照當下,我們亦能體會多黨合作的優良傳統、風雨同舟的精神力量的延續,這為新時代中國特色社會主義提供了磅礡的奮斗偉力。【作者為中央黨校(國家行政學院)教授】

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”