王仁維 彭德倩

2019年04月03日10:56 來源:解放日報

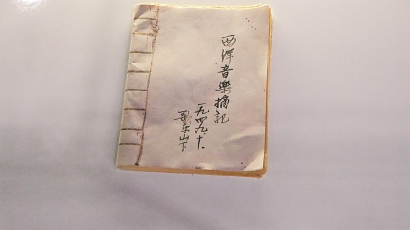

何柏梁在獄中所寫的西洋音樂摘記。記者 楊可欣 攝

“鬆杉翳日,遇風雨則萬籟齊鳴,人以為上方仙樂。”傳說中,歌樂山以此得名。

3月28日14時,山間名為“電台嵐婭”的一小塊平地,在39株鬆柏圍繞下,格外寧靜——1949年11月14日,江竹筠、李青林、陳以文、鄧興豐等30人被帶出牢房,在這人跡罕至之地被敵特殺害。赴死之際,他們齊聲高呼“中國共產黨萬歲!”

那段黎明前的黑暗中,共300多位被關押於白公館、渣滓洞的共產黨人,在這裡斗爭、在這裡犧牲,在這裡長眠。烈士中,有十位復旦大學校友和三位上海青年。

清明節前夕,我們上溯追尋,這份來自紅岩的力量。昨天,紅色基因傳承工程“讓烈士回家”系列主題活動首站——復旦大學“革命烈士精神進校園”活動舉行。紅岩英烈的文物史料被迎回復旦校園,從黃浦江畔,到嘉陵江邊,這曲英雄史詩,依然激蕩,深沉回響。

“我已經在變得勇敢的路上”

3月29日上午,車行至重慶大坪地區,路上大人小孩趕著上班上學,行色匆匆。已經很少有人知道,這附近曾是公開殺害烈士的刑場。1949年10月28日,復旦大學新聞系校友王朴等10人,犧牲於此。昔日英雄流血之地,如今太平人間。

王朴烈士在重慶很有名,因為父母做生意的關系,他的家庭當時可稱富甲一方。當時復旦大學西遷北碚辦學,王朴在新聞系求學時即參加黨領導的進步刊物《中國學生導報》的工作,承擔辦報經費,成為活動骨干。1945年,他服從黨的安排,放棄了畢業后去解放區的理想,留在重慶,利用自己的社會關系辦學,以學校作為地下黨開展農村工作的據點。直到被捕入獄,他依然想方設法帶出信來,請媽媽金永華掩護據點,保護同志,不能灰心倒下。

1949年10月28日,重慶解放前夕,王朴犧牲在大坪。白發人送黑發人,世間的悲痛莫過於此。年近五旬的金永華埋葬了刑場上的兒子,不負兒子重托,轉過身來就從容堅定地站在了掩護地下工作的第一線。她奉獻折合約2000兩黃金的家產,支持解放事業,解放后又謝絕組織的歸還。下轉◆6版(上接第1版)她說,“我把兒子獻給黨是應該的,現在要求享受特殊是不應該的﹔我變賣財產奉獻給革命是應該的,接受黨組織歸還的財產是不應該的﹔作為家屬和子女,繼承烈士遺志是應該的,把王朴烈士的光環罩在頭上作為資本向組織伸手是不應該的。”1984年,84歲高齡之際,她經過34年的申請,終於加入了中國共產黨,成為了一名老同志新黨員。

在參觀紅岩魂陳列館之際,本報記者遇上了許多前來參觀的學生,其中不少,就來自王朴中學。原來,當年王朴舉家辦學的校園,已逐步發展為蓮花中學、王朴中學和渝北中學,每年都有近萬學子在這裡讀書,每一年,孩子們都會來看看紅岩英雄。“從小就知道王朴叔叔,我要努力學習,要像他那麼勇敢。”初夏陽光裡,王朴中學的學生陳優優笑容腼腆,眼睛閃亮,“我已經在變得勇敢的路上了。”

“信仰的力量永遠不會遙遠”

“想了好多年終於成行,下飛機就來了,歌樂山,是我們重慶的第一站。”白公館、渣滓洞參觀的人群中,一對來自西安的老夫婦,在一段段文字介紹前細看,駐足良久。

當年的囚室,頭頂小窗柵欄有些已經斷了,門前牌子上,記錄著曾被關押於此的名字,門內牆上,一排排黑白照片,一張張青春的、微笑的臉,有些清晰,是家屬提供的﹔有些模糊,可能是從合影中裁剪出來的﹔還有些,隻有標注著名字的相框。

渣滓洞女牢房1室,上下兩層木床簡陋。祖籍湖南的胡其芬曾被關押在這裡。也是在這裡,寫出了紅岩英烈們交給黨的最后一份報告。1938年,她加入中國共產黨。在重慶時先后就讀於中央大學政治學系和復旦大學新聞系。因從事黨的活動,引起特務注意,不得不中途退學。在延安學習后,她回到鄧穎超身邊工作,深受信任。

1948年,胡其芬因“挺進報事件”被捕入獄,依然努力爭取獄中看守人員和獄醫傳遞信件和醫藥物資,打通了獄內外的聯系。1949年11月21日,負責與獄中聯絡的地下黨員況淑華收到獄中一封署名“吉祥”的信,其中提供了獄內特務開始進行大屠殺的動態和難友們積極斗爭的情況,這是渣滓洞看守所內部分黨員寫給黨組織的最后一封信,執筆人正是胡其芬。

“曾經,‘犧牲’這個概念,似乎離我很遠,在這裡,我感受到了他們的青春、奉獻和犧牲。”復旦大學新聞學院博士研究生范佳秋,去年曾跟隨老師一起來到這裡,為學長們、英烈們的故事,深深觸動。他說,“時代不同、環境不同,但將個人理想與國家命運相連的精神,這份信仰的力量,永遠不會遙遠,不會隔絕。”作為碩士研究生輔導員和黨支部書記的他,將自己所見所聞與更多青年分享,在社會實踐中,把視野放寬到國家。

“紅岩精神是一種堅韌無悔”

在白公館放風壩子的一隅,一株老石榴樹枝頭綻放新綠,映著藍天,格外動人。那是當時被關押在這裡的烈士許曉軒,趁著外出做苦工之際,偷偷撿回的種子,栽下后生根發芽。之后的每一夏,歲歲榴花似火。聽講解員介紹,樹上的枝條已被移栽到祖國許多地方,落地生根。

重慶到上海,千裡之遙,牽挂不斷。瀟瀟雨中,在上海重慶南路的紫華大廈裡,我們見到了費鞏烈士的女兒費瑩如。1945年1月,費鞏應邀赴重慶復旦大學講授民主與法制。2月,他在重慶文化界《對時局進言》上簽字。為了講課和著述,他廣泛調查國民政府的腐敗情況。3月5日凌晨,費鞏准備到北碚復旦大學講學,在重慶千厮門碼頭遭國民黨特務秘密綁架,在歌樂山遇害,尸體被投入硝鏹水銷毀。

“從爸爸失蹤消息傳來那天起,因為怕媽媽傷心,家裡再也沒有提過他的名字。”說到這裡,已經84歲的費瑩如哽咽難言。那段艱難歲月,地下黨支持著費鞏家中孩子上學費用。解放后,她考上同濟大學,成為上海規劃設計院的一員。“現在福壽園裡,有一尊爸爸的銅像,陪伴著長眠的媽媽。”費瑩如說,閱讀著媽媽保存著爸爸的六本日記,讓自己更懂得父親,“我理解的紅岩精神,是一種堅韌,是無悔。”

昨天的復旦大學“革命烈士精神進校園”現場。1938年費鞏岳母吳本閑、夫人袁慧泉和小女兒費瑩如在北平的合影,胡作霖烈士生前用過的遺物紅色繡花被面,何柏梁在獄中寫的外文筆記,張永昌讀過的《蘇聯共產黨歷史》……在這裡一一展現。這份來自紅岩的沉沉交接,也將激勵更多青年,帶著同樣的對祖國的深情,對黨的赤誠,走向未來。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”